。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

。.☆.:* その391・3月25日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国992古書店参加、データ約678万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

☆INDEX☆

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

1.『DOMUS X(エックス) 書物の穹窿(きゅうりゅう)』

吉増剛造

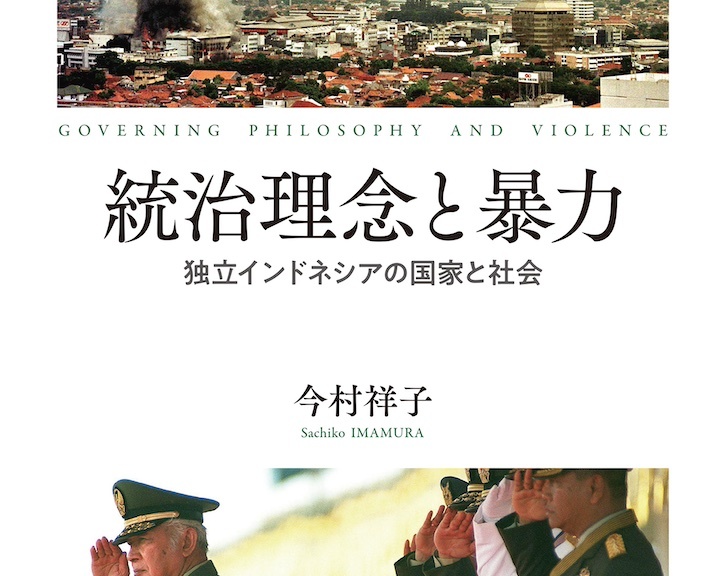

2.『統治理念と暴力——独立インドネシアの国家と社会』

今村祥子(京都大学東南アジア地域研究研究所 連携講師)

3.『サンリオ出版大全』

小平麻衣子(慶應義塾大学文学部教授)

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━━━【自著を語る(323)】━━━━━━━━━━━

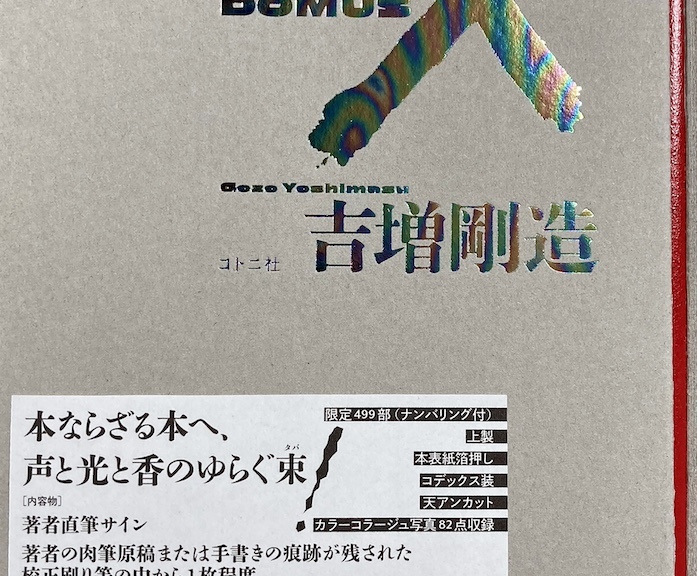

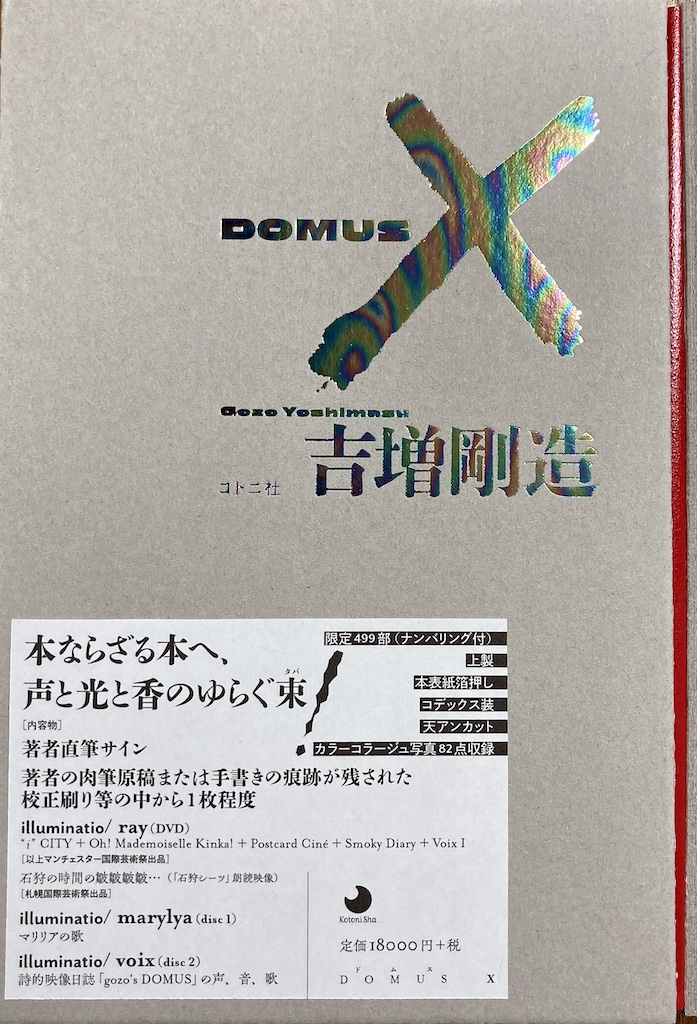

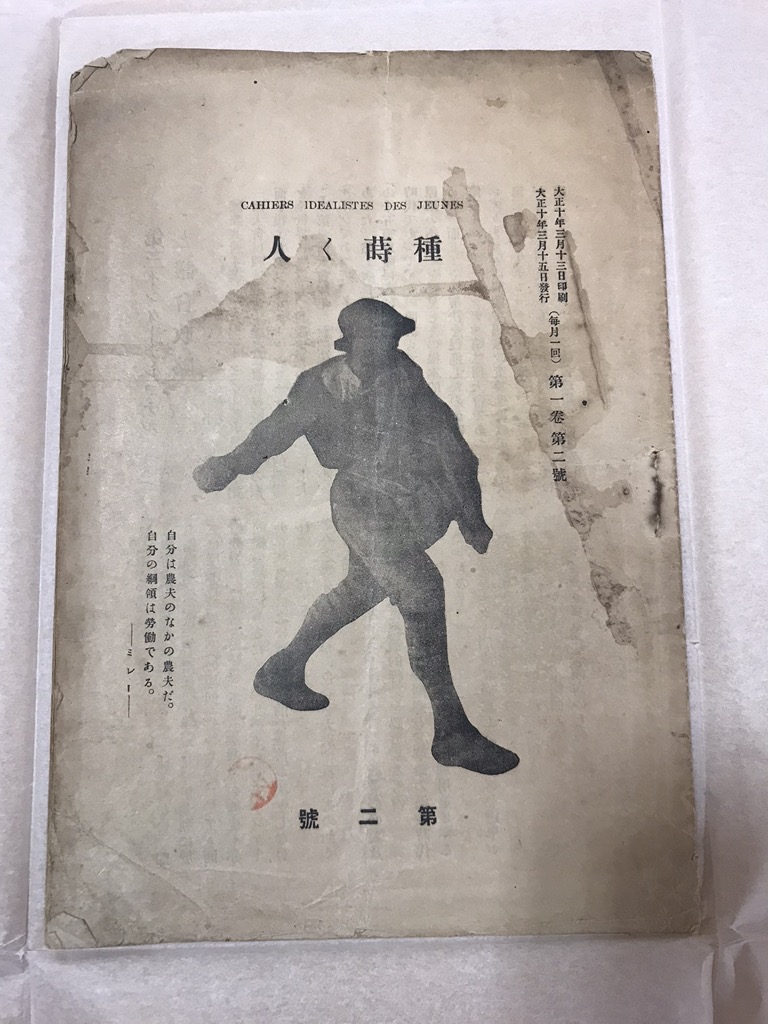

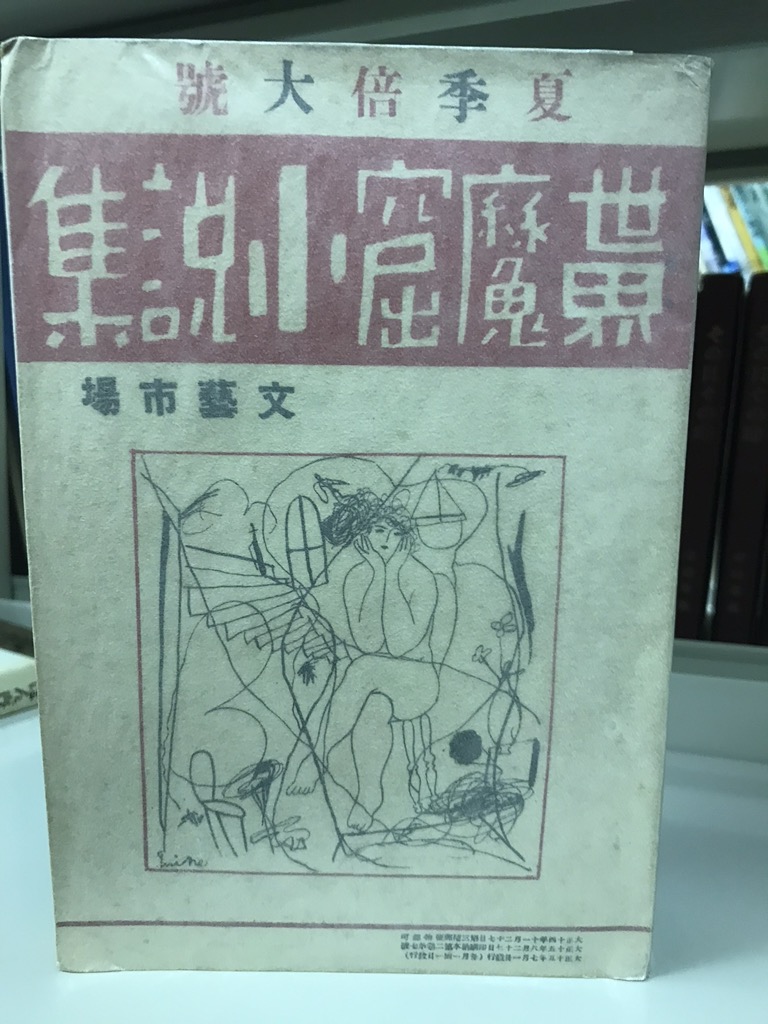

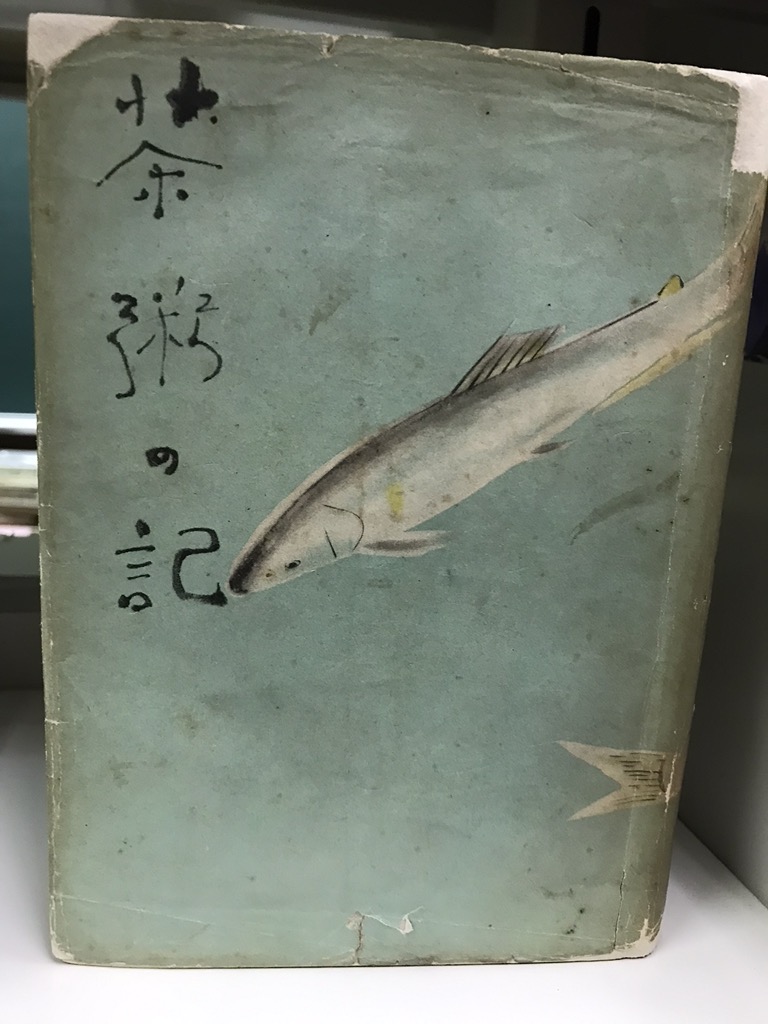

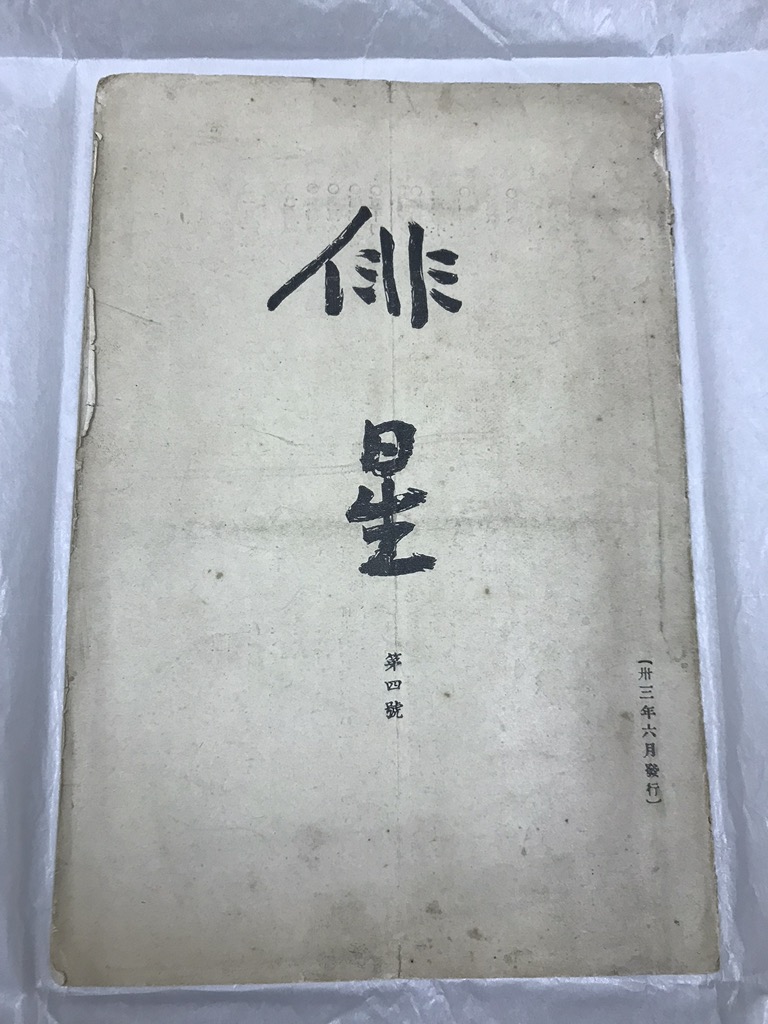

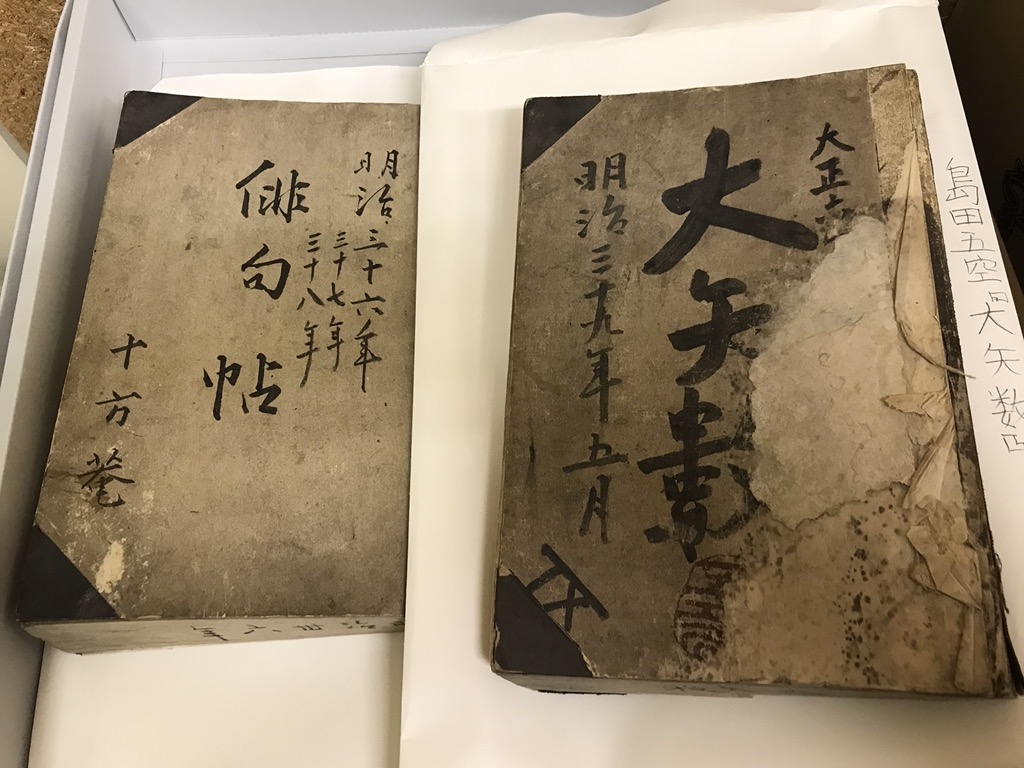

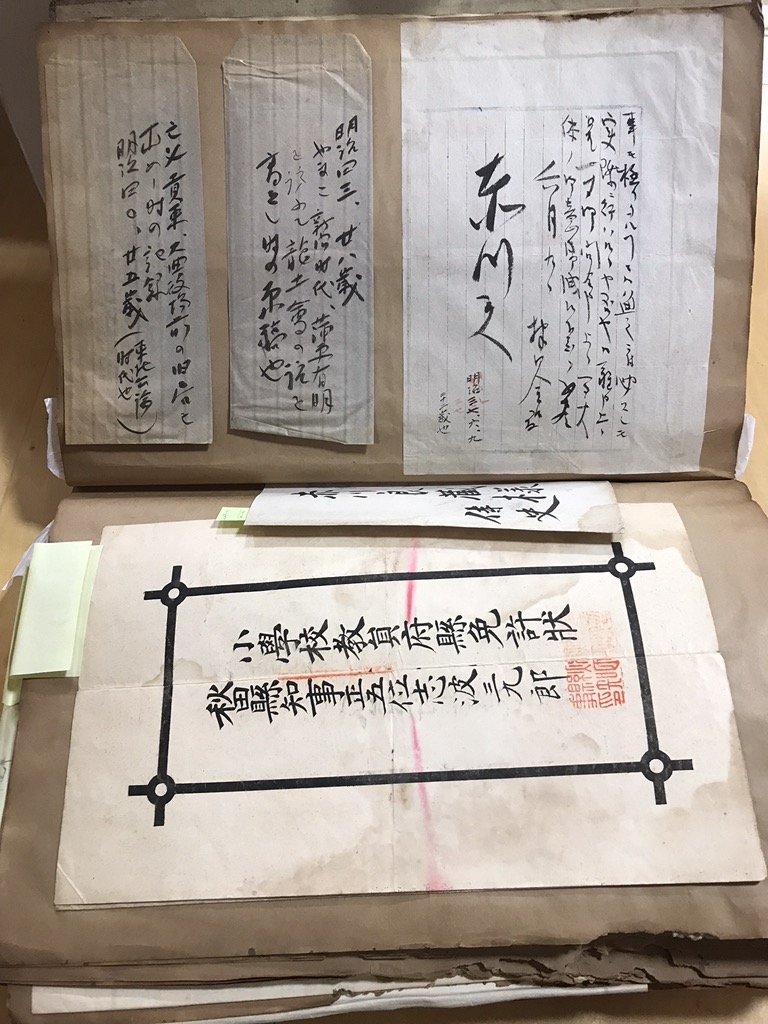

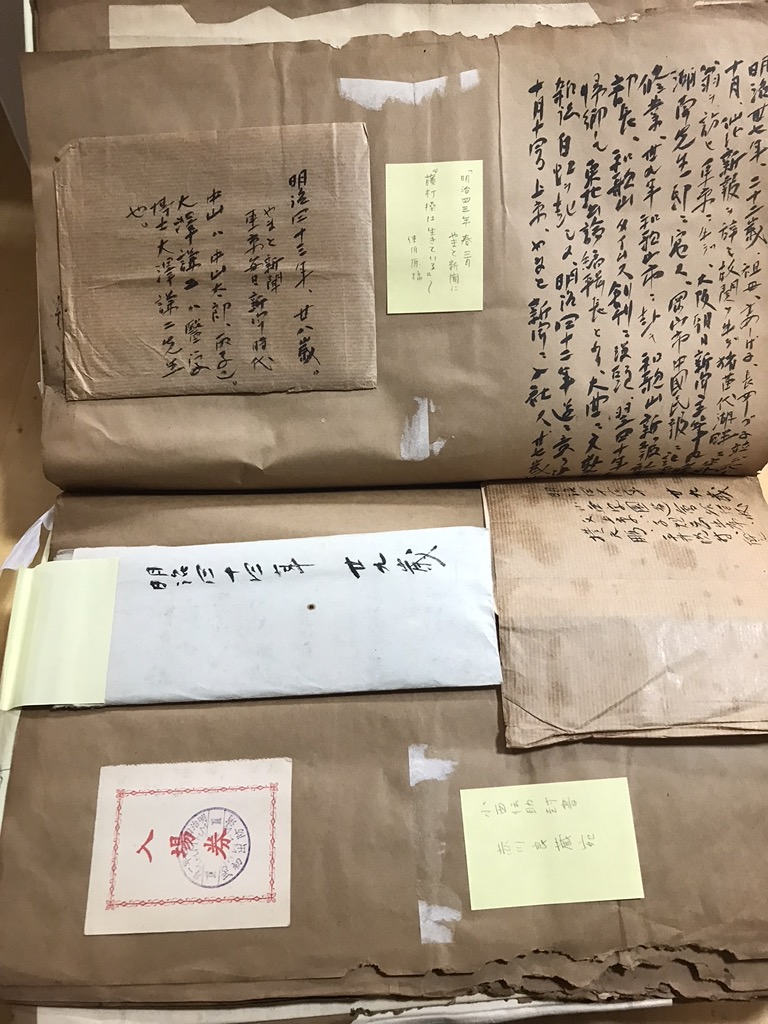

『DOMUS X(エックス) 書物の穹窿(きゅうりゅう)』

吉増剛造

”懐かしい、すぐ傍(そば)の昔が。”ふと漏れたこの小声は、久し

ぶりの嬉しい古書メールマガジンさんからのご依頼をよろこぶ心と、古

本、古書がそっと漏らした小声であったのかも知れなかった。しかしな

がら『DOMUS X(ドムス・エックス)』は、”本ならざる本”=”木なら

ざる木”これもすこし変わった小声なのだ。”本ならざる本”=”木な

らざる木”から、そう”家ならざる家”といい替えることも出来るので

はないのだろうか。

コトニ社の後藤亨真氏、書肆吉成の吉成秀夫氏、田端文士村の木口直

子さん、そうして剛造とマリリアさんが、”家ならざる家”の家族なの

だが、もうおひとり、その”お家(うち)”の天上に、幻の大樹が光に

戦(そよ)ぐ美しい枝葉を揺らしていて、その幻の大樹がオーケストラ

の指揮者の役目を果たされた、装幀家宗利淳一氏である。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=13360

書名:DOMUS X

著者:吉増剛造

刷り部数:499部限定[ナンバリング付]

造本:上製+本表紙箔押し+コデックス装+天アンカット+シュリンク包装

判型:菊判[縦225mm×横150mm]

頁数:248頁[カラー184頁+モノクロ64頁]

定価:18,000円+税

装丁:宗利淳一

出版社:コトニ社

好評発売中!

https://yoshimasu.bookstores.jp/stuffs/efW8RuXT09

━━━━━━━━━【大学出版へのいざない16】━━━━━━━━━

『統治理念と暴力——独立インドネシアの国家と社会』

今村祥子(京都大学東南アジア地域研究研究所 連携講師)

インドネシアは今年、5年に一度の総選挙と大統領選挙を迎えた。32年

にわたり独裁的統治をしいた第二代大統領スハルトが退陣してすでに四

半世紀が過ぎ、直接選挙により指導者が交代する仕組みはこの国に定着

している。民主主義への国民の支持は高い。

だが他方で、国家権力から個々の市民を守ろうとする自由主義の思想

が同様に広く支持されているとは言い難い。強い指導者の下で国全体の

利益を優先しようとする主張が、無視しえない支持を集めている。今回

の大統領選挙で(国家機関の中立性が疑われる選挙だったとはいえ)、

頭一つ抜けた戦いを展開したスハルトの元娘婿、プラボウォ・スビアン

トは、まさに反リベラリズムを掲げて政党を設立し支持を広げた人物で

あり、その思想にはスハルト体制との連続性が見られる。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=13348

書名:『統治理念と暴力――独立インドネシアの国家と社会』

著者名:今村祥子

出版社名:東京大学出版会

判型/製本形式/ページ数:A5判/上製/324頁

税込価格:8,140円

ISBNコード:978-4-13-036288-7

Cコード:C3031

好評発売中!

https://www.utp.or.jp/book/b10042450.html

━━━━━━━━━━━━【プレゼント企画】━━━━━━━━━━━━

「大学出版」最新号の『「大学出版」137号(2024年冬)』

(大学出版部協会創立六〇周年)を

抽選で15名様にプレゼント致します。

ご応募お待ちしております。

応募申込は下記ページにてお願い致します。

締切日 3月27日(水)午前10時

https://www.kosho.ne.jp/entry2024/0722/0722.html

━━━━━━━━━━━【自著を語る(番外編)】━━━━━━━━━━━

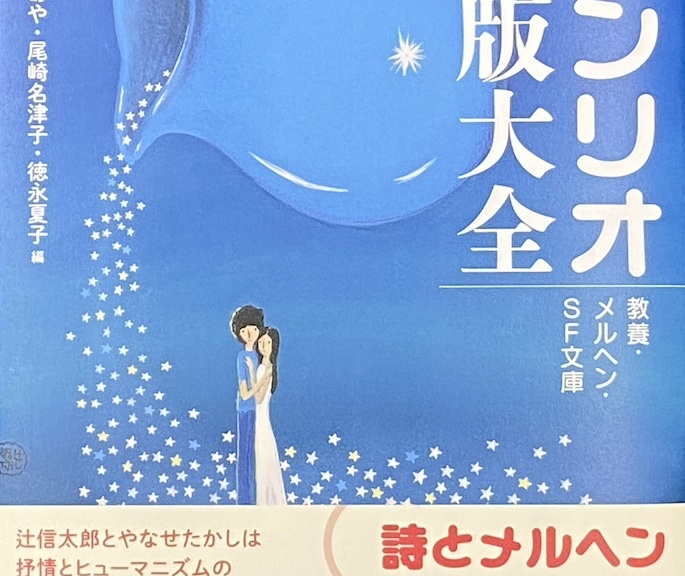

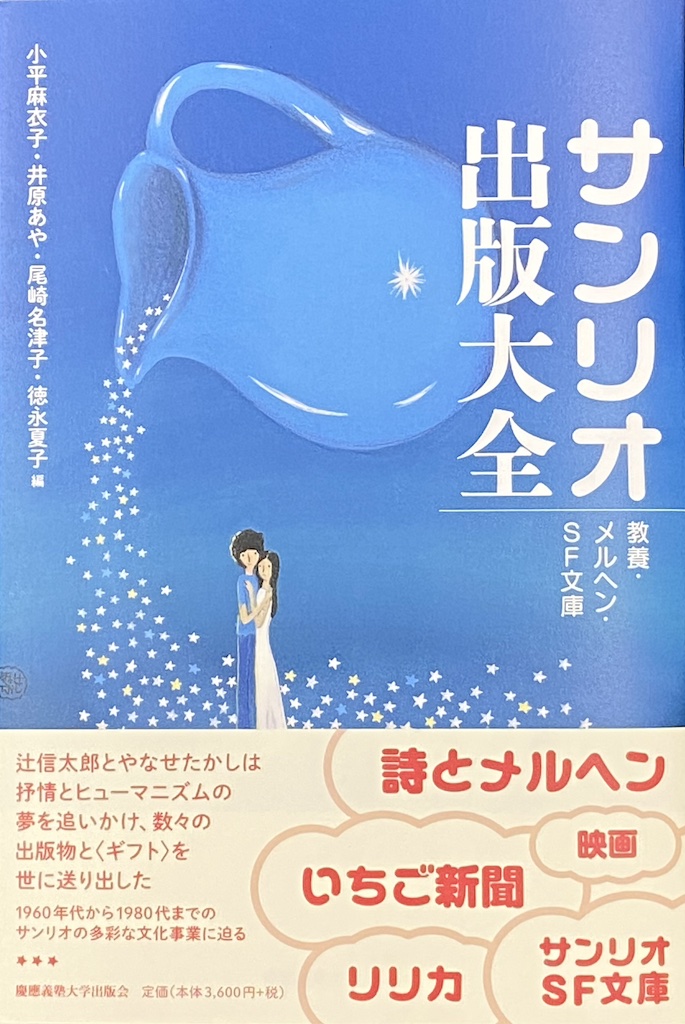

『サンリオ出版大全』

小平麻衣子(慶應義塾大学文学部教授)

ハローキティでおなじみのサンリオは今や、総選挙のようなキャラク

ター大賞のみならず、NEXT KAWAII PROJECTやVirtual Festival、ピュー

ロランドでのミュージカルやキティによる歌舞伎と、現代的なイベントを

次々に行っている。だから隔世の感があるが、そもそもぺったりと二次元

のキャラクターは、ペラペラの下敷きやペラペラのビニールポーチ、プラ

スチックなペンケースや布バッグにこそ似つかわしかった。そんなペラペ

ラの時代とは、いわずもがな、紙の印刷物が文化の主流だった時代でもあ

る。

創業者の辻信太郎が、商品にいちごの模様をつけて売れたのをきっかけ

に、モノに用途以上の価値を付加するために1970年代に生まれたキャラク

ターたちは、学校という場や教養主義に妙になじみながら、サブカルチャー

への道も醸成していく。本書は、それらの交差点としての1970年代を、サ

ンリオという一企業を視座として見てみようとするものである。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=13375

『サンリオ出版大全 教養・メルヘン・SF文庫』

慶應義塾大学出版会刊

小平麻衣子・井原あや・尾崎名津子・徳永夏子 編

税込価格:3,960円

ISBN:978-4766429404

好評発売中!

https://www.keio-up.co.jp/np/isbn/9784766429404/

━━━━━━━━━━━━━【次回予告】━━━━━━━━━━━━━

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

「大学出版へのいざない」シリーズ 第17回

書名:『親子福祉法の比較法的研究II

―里親の法的地位に関する日独比較研究―』

著者名:鈴木博人

出版社名:中央大学出版部

判型/製本形式/ページ数:A5判/上製/148ページ

税込価格:1,870円

ISBNコード:978-4-8057-0833-0

Cコード:3332

4月上旬発売予定

https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784805708330

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

『百花繚乱の美人画ポスター』

芸術新聞社刊

田島奈都子 著

3,630円(税込)

ISBN:978-4-87586-696-1

2024年3月27日発売予定

https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784875866961

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

『証言・満州キリスト教開拓村 国策移民迎合の果てに』

日本キリスト教団出版局刊

石浜みかる 著

3,300円(税込)

ISBN:9784818411548

好評発売中!

https://bp-uccj.jp/book/b639573.html

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

『知られざる佐渡の郷土史家・蒐集家――青柳秀雄の生涯とその業績』

皓星社刊

北見継仁著

税込価格:4,950円

ISBNコード:978-4-7744-0818-7

2024年4月1日発売予定

https://www.libro-koseisha.co.jp/history_culture/9784774408187/ (試し読みあり)

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━━【日本の古本屋即売展情報】━━━━━━━━━

3月~4月の即売展情報

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=48

┌─────────────────────────┐

次回は2024年4月中旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の全国の古書店に ☆*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(約2,000店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

================================

日本の古本屋メールマガジン その391・3月25日

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋」事業部

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL https://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部・編集長:藤原栄志郎

================================

・メールマガジンの購読停止、アドレスの変更はマイページから

お願い致します。

https://www.kosho.or.jp/mypage/

・このメールアドレスは配信専用です。

返信いただいても対応致しかねます。ご了承下さい。

・メールマガジンの全てまたは一部を無断転載することを禁じます。

・メールマガジンの内容に対するご意見、ご感想は

melma@kosho.ne.jp までお願い致します。

・メールマガジン内容以外のご質問は info@kosho.or.jp へお願い

いたします。なお、ご質問の内容によりましては、返信が大幅に

遅れる場合もございます。ご了承下さい。

============================================================

☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*・

============================================================