『近代出版史探索Ⅶ』小田光雄 |

|

『日本古書通信』の樽見博さんに、本書を書評用に献本した。するとずっと書いてきた小田さんの努力もさることながら、これだけ大部のものを持続して出版してきた論創社の森下紀夫さんの功績も大きく、特筆すべき出版営為ではないかとの言葉が返ってきた。

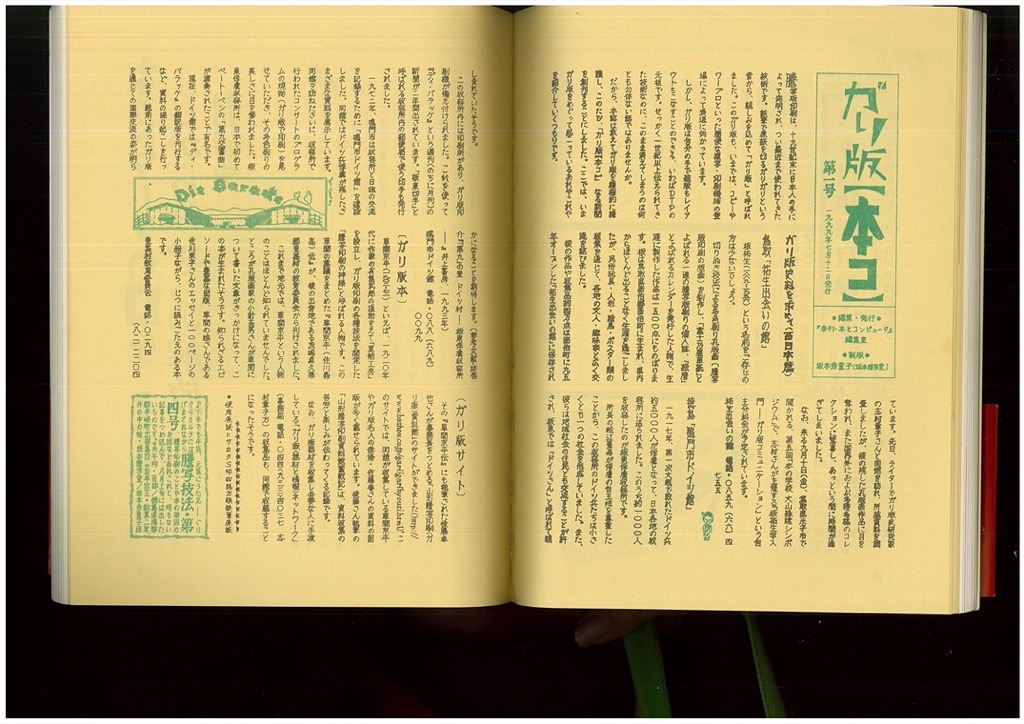

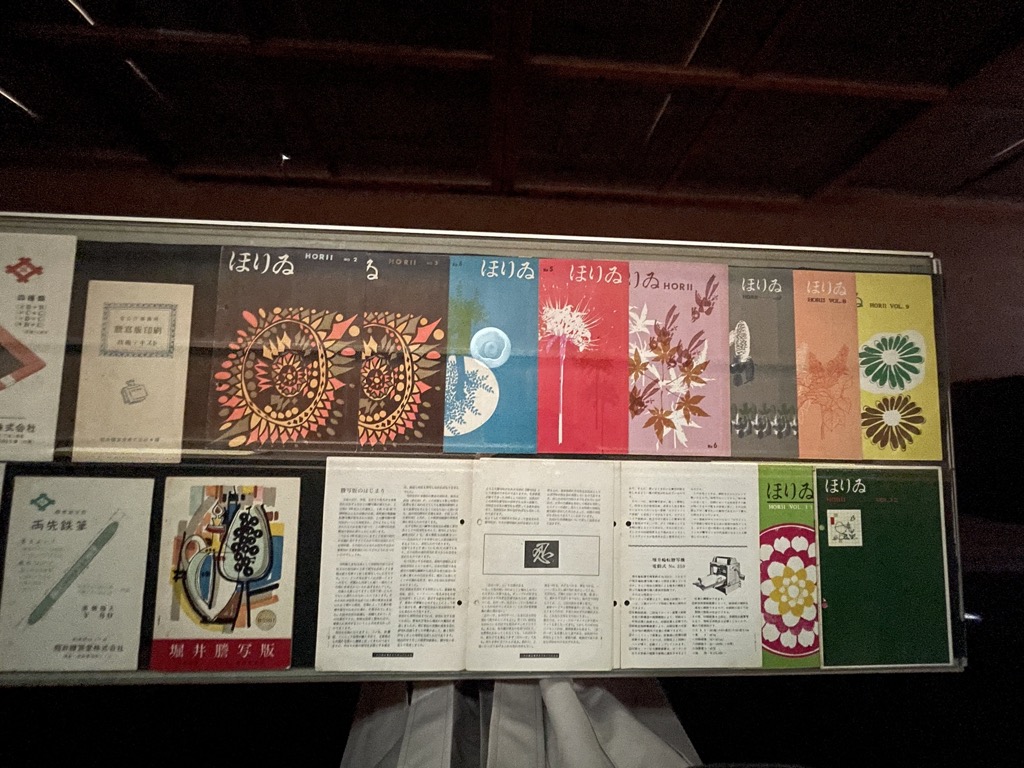

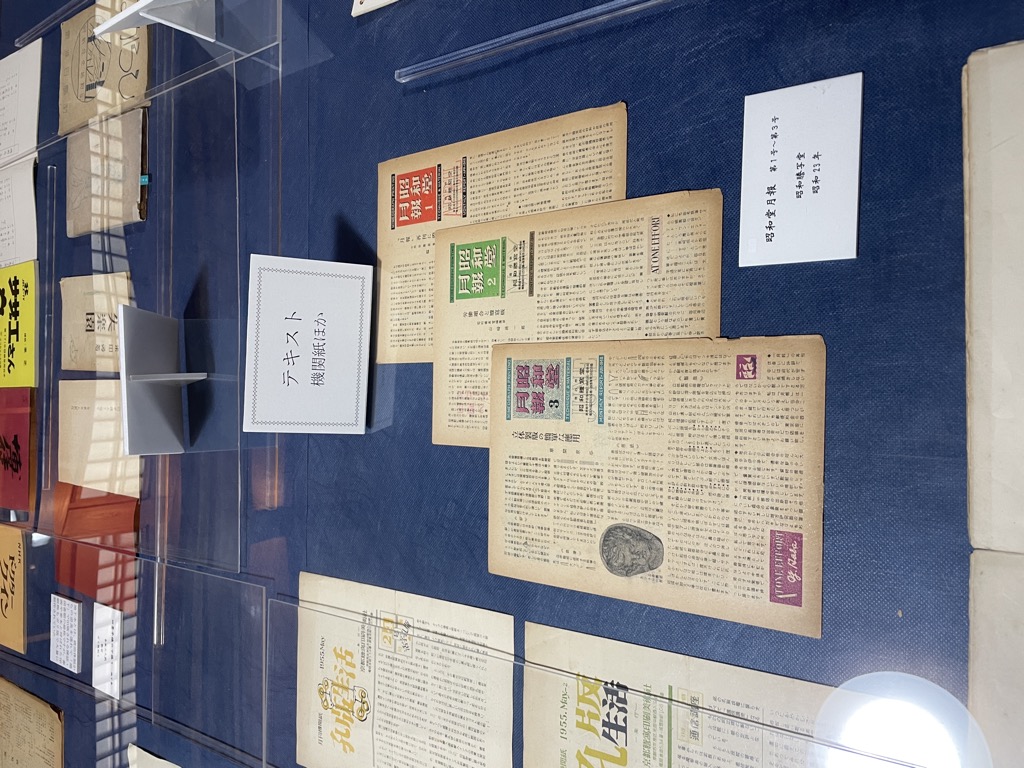

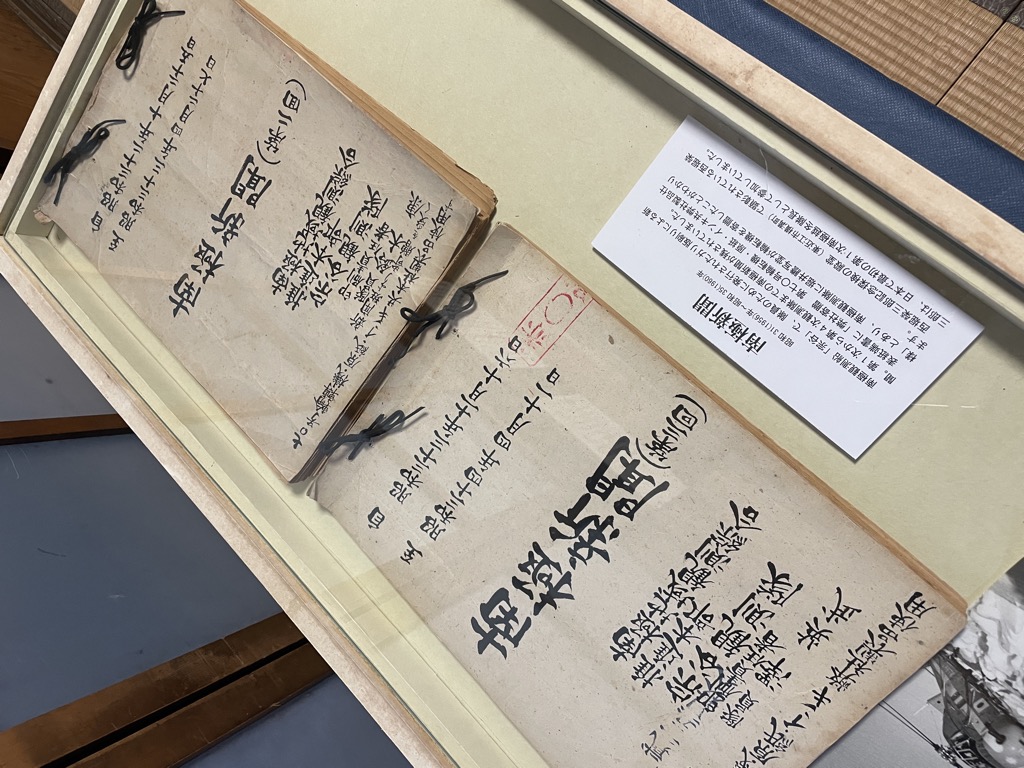

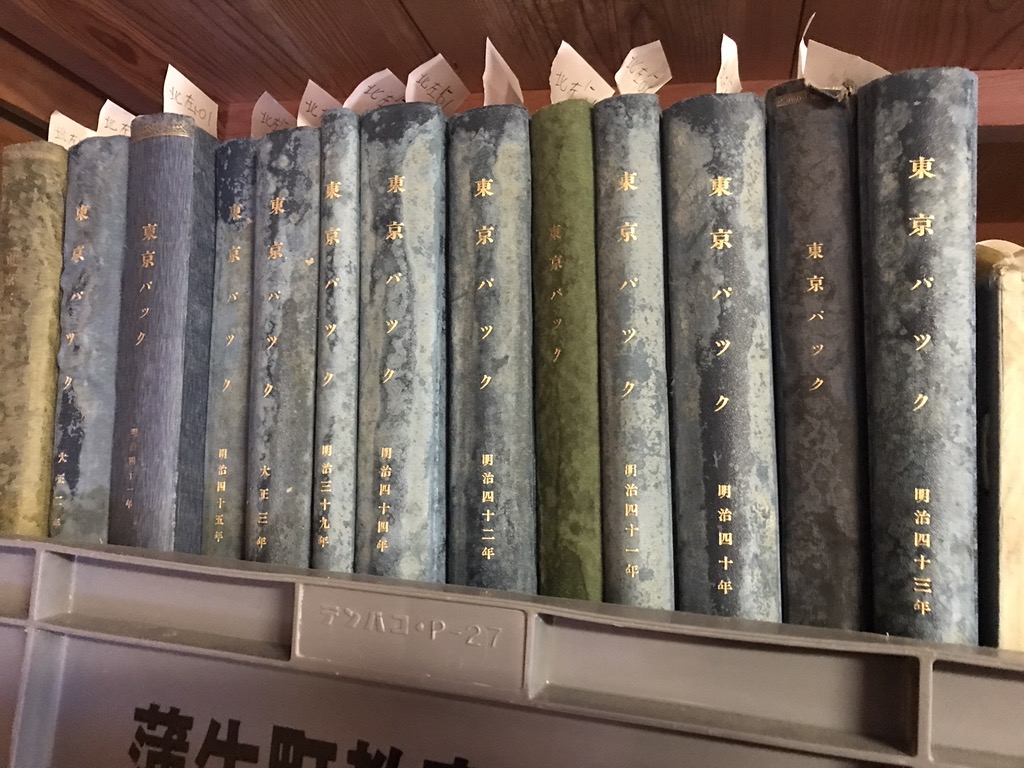

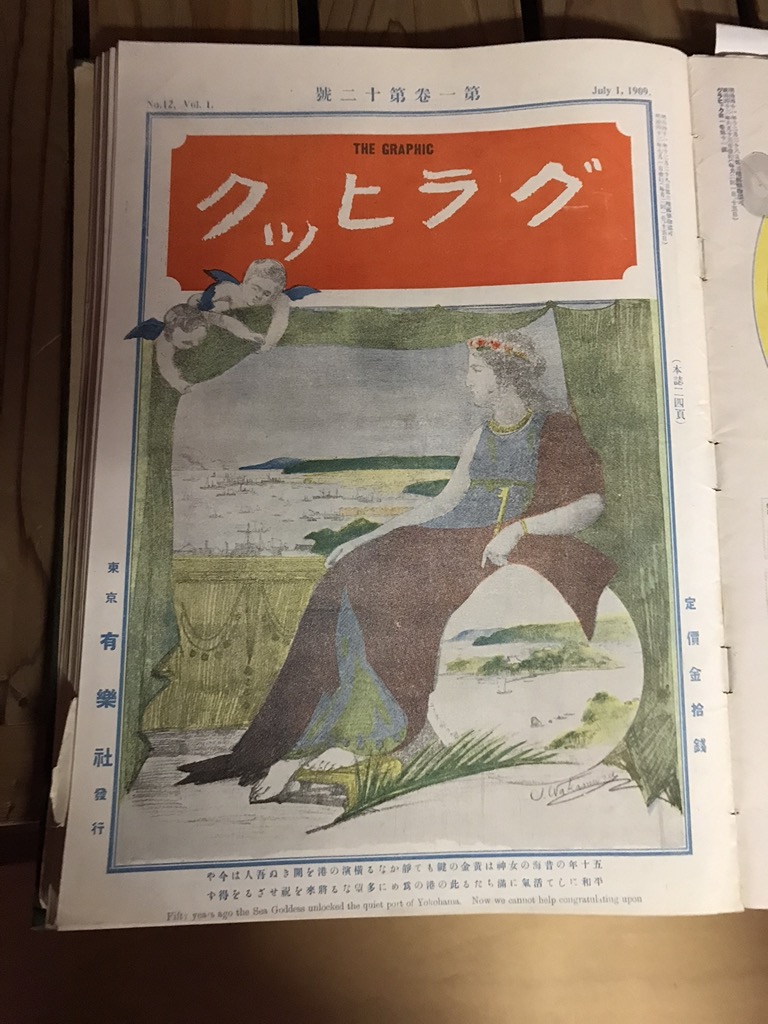

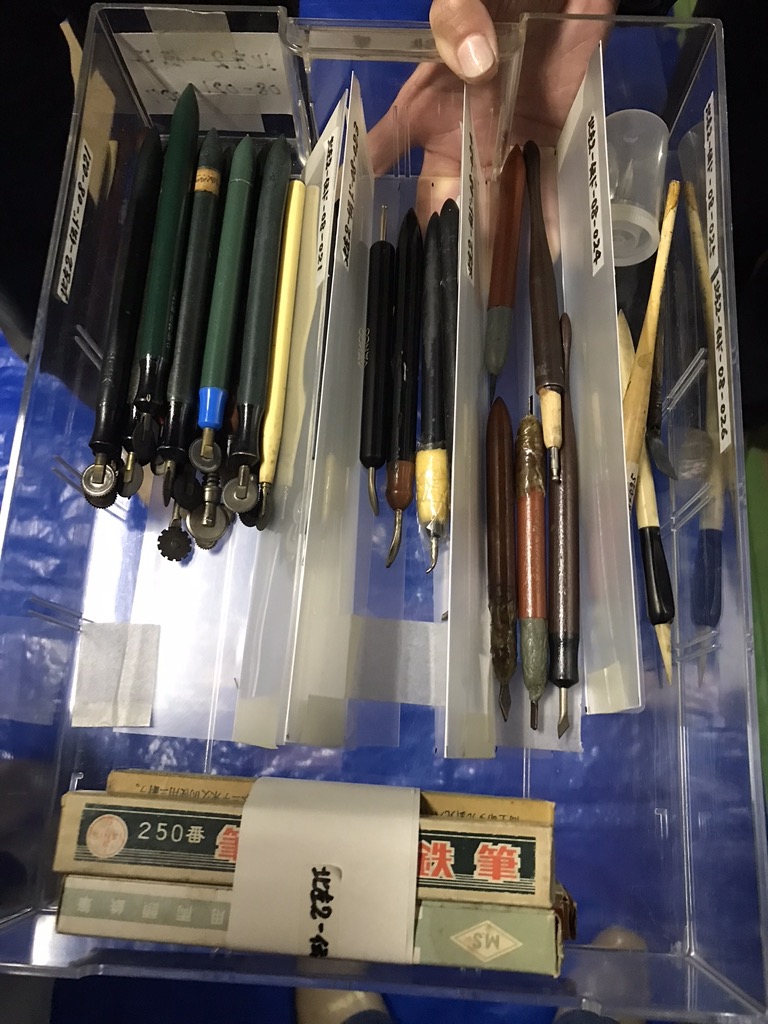

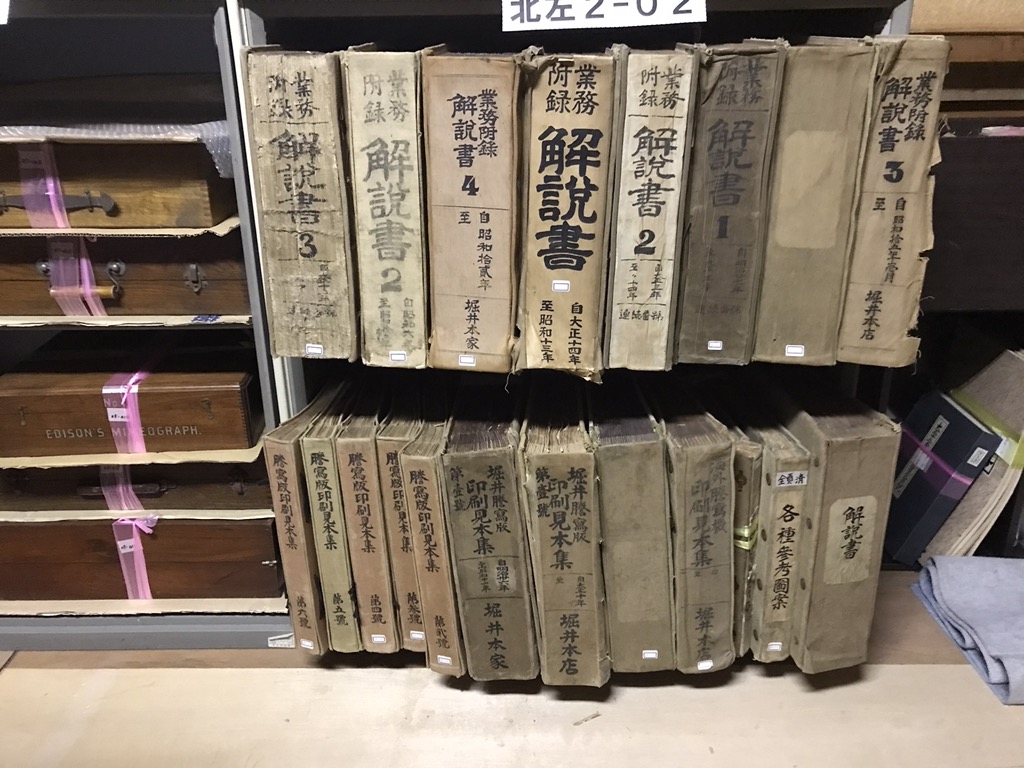

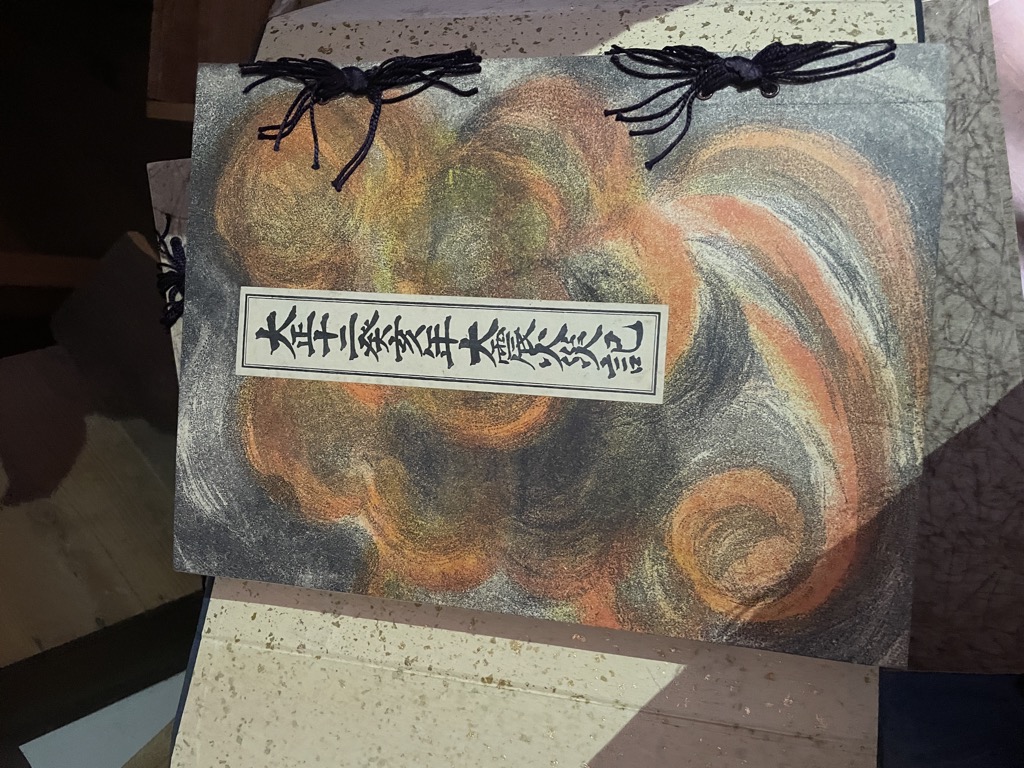

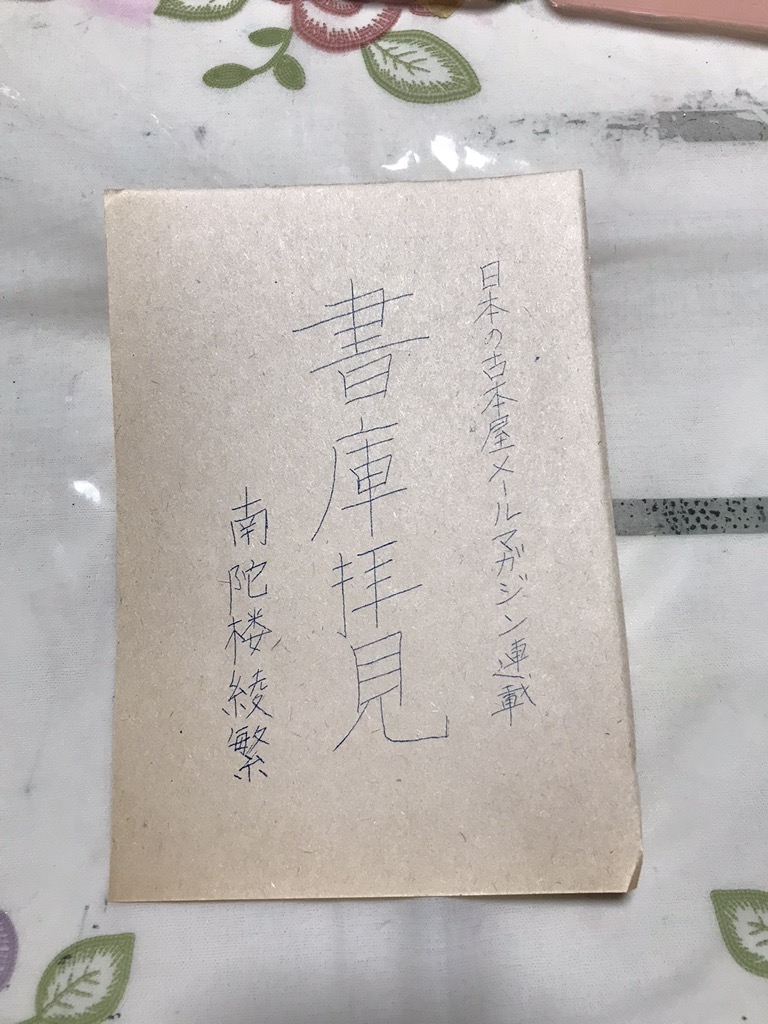

確かにそうなのである。ここでは関係者に対する謝辞も含め、第7巻に至るまでの経緯と出版事情を記してみたい。まず森下さんのことから始めると、1999年に刊行した『出版社と書店はいかにして消えていくか』(ぱる出版、後に論創社)は対談形式で書かれ、その対談相手の名前は明記されていないが、森下さんに他ならない。これが始まりであった。 この『出版社と書店はいかにして消えていくか』の刊行後、出版業界本を続けて出していったけれど、私の問題提起は本格的に論議されることもなかったので、ほどなく出版状況論を書くのを止めてしまった。ところがその一方で、2002年に樽見さんから『日本古書通信』に「古本屋散策」連載の依頼があり、それだけは書き続けていくことになった。 それからしばらくして、森下さんから21世紀に入ってからの出版状況論が空白になっていることもあり、それを再開してくれないかと慫慂されたのである。そこであらためて2007年から「出版状況クロニクル」を書き始めた。ただ私は自らを冷静な出版史家だと自覚しているので、現在を浮かび上がらせるために、明治から昭和戦前にかけての出版史を併走させるべきだと考えた。それは「古本屋散策」のために浜松の時代舎などから購入した古本資料が大量にたまり、片づける必要性に迫られたからでもある。 その試みは2009年から「古本夜話」というタイトルで始められ、私のブログ連載は「出版状況クロニクル」との2本立てとなった。それでも「出版状況クロニクル」のほうはアクチュアルな同時代出版状況分析であり、刊行を望む声も届いていたようで、これもまた森下さんが5冊目までは出してくれていた。だが拙論は再販委託制批判とその崩壊がコアとなっていることもあって、ほとんど書評に上がらず、重版となることもなかった。それはさらに3本立てにするつもりで始めた「出版人に聞く」シリーズも同様だった。 そこで私としても、これ以上森下さんと論創社に負担をかけるわけにはいかないので、もはや著書の刊行を断念すべきだという心境に追いこまれていた。 そんなところに『日本古書通信』連載の「古本屋散策」が2018年に200回目を迎えた。ちょうど千枚になるし、ずっと連載してくれた樽見さんの好意に応える意味でも、1本とすべきだと考えていたのである。それを最後の1冊として、森下さんにお願いし、快く引き受けてもらった。この『古本屋散策』も例によって書評も出ず、売れずに終わってしまえば、いつもと同じだった。 ところがまったく思いがけず、選者のフランス文学者の鹿島茂さんによって、19年のドゥマゴ文学賞に選ばれた。それを機に、森下さんの配慮により、授賞式に間に合わせるべく、千回近くに及んでいた「古本夜話」を『近代出版史探索』として刊行することが決まったのである。そして今回の第7巻まで続いたことになる。 それから最後に「古本夜話」の最大の功労者として、わが妻を挙げなければならない。私は愚直に書き続けてきただけだが、その編集と運営はひとえに彼女の営為によるものだ。しかも連載当初から言及書の書影を挙げるという試みを行ない、これはとんぼ書林の藤原さんの言によれば、古本屋のサイトや古書目録にも大きな影響を与えたのではないかとされる。だがこれらはさらなる厚さになってしまうので、単行本化では見送るしかなかった。 こうした事実はいわずもがなのことかも知れないが、身近な人たちの好意と支援によって、『近代出版史探索』シリーズの成立と出版も続いていることを伝えてみたかったのである。 |

|

Copyright (c) 2024 東京都古書籍商業協同組合 |