『古書手帳』の出版

駱駝舎・川村光郎

|

| 『古書手帳』はなぜこんなに売れるのだろう。編集作業をほぼ終えた9月10日に東京古書組合員にファックスで「発刊のお知らせと予約のご案内」を送った。そうしたら、なんと1週間も経たないのに、予約注文は500部を超えてしまったのである。当初は800部印刷の予定だった。東京の古本屋さんだけではなく、全国の古本屋さんにも渡したいねということで部数を1000部に増やしたばかりだった。発行予定日が10月15日だからそれまでに予約数がどれだけ増えるのか予想が付かない。

発行前に売り切れてしまうこともあり得るのではないかと嬉しいような不安がある。結局、印刷所に1500部の注文をした。ところが、9月23日中央線支部ホームページに案内を載せ、広報部長の三暁堂・梶塚氏がツイートしたところ、1時間に100件を超えるリツイートがあったという。そして一般の人たちからの注文メールが全国から集まってきた。10月初めに予約だけで1000部を超えてしまった。

わたしが約40年やってきた外国書の輸入販売から手を引いて、まだ肉体は頑健だから古本でも扱ってみようかと東京古書組合に加入したのは7、8年前のことだ。水道橋の日大の近くにあった事務所兼店舗も閉じて、中野の自宅で古本屋といっても仕事にならない。倉庫を持つこともなく、古書を山で買うこともできない。同じ本を扱うにしても不慣れな仕事に戸惑うばかりだ。市場で耳に入る言葉も意味がよく分からない。仕事もままならぬまま、昨年夏から中央線支部の(部下のいない)機関紙部長となり月刊で『支部ニュース』をつくりはじめた。 A4判2段組の2ページ。どうということもない内容だが、自分の意見を折り込みながら支部長黙認のまま勝手に編集している。

そもそも『手帳』の発端は日本の古書についてもっとよく知りたいと思ったことだ。自分のためのメモ書きのようなものだったのである。それが機関紙部長など引き受けたものだから、支部の組合員のために一肌脱ぐかとなり、役員会で内容の一部を見せたりしている内に東京の組合員にも宣伝しようとなり、もっと広げて全国の組合にも案内を出そうとなり、最後は一般の人たちにも売りましょうということになった。

考えてみれば、これほどの反響を得たのは、出版の原点に戻ったからではないだろうか。それは自分が求めている情報を集めてそれを多くの人と共有しようと始まった企画だからである。そして支部組合員用には定款・規約類、住所録を付加した特別版を別に200部つくるようにした。いろいろ事情があり、中央線支部員用の『組合員手帳』と市販用の『古書手帳』の2種類をつくることになったのである。原稿・イラスト・レイアウト・入力・編集・校正・装丁をほとんど1人でこなしたので、楽しい作業ではあったが、酷暑の後は疲労困憊の状態になった。

内容的には、我ながら面白い本に仕上がったなと思う。これまでこのようにまとめた小冊子がなかったことが不思議だ。文庫本サイズだから携帯しやすいし、「和本の作法」、「古本屋の流儀」、「洋古書目録を読む悦楽」の章それぞれに図解をつけ、用語集は読み物としても面白い。「西暦・和暦比較対照表」、東京で開催されている約50の即売展情報は役に立つ。古本屋ツアー・イン・ジャパンの小山力也氏のエッセイまで入っている。これで定価はわずか500円なのだから売れないはずはない。再版はしないので、今年中(あるいは10月末)には絶版書となり、古書店での価格は倍に跳ね上がるかもしれない。

10月26-27日には高円寺フェスの西部古書会館で、10月26日から11月4日まで行われる神田古本まつりの案内所でも手帳の販売をします。その分の300部は確保してある。売り切れないうちにお出かけ下さい

色は2種類ありますが、中は一緒です。

東京古書組合 中央線支部

定価:500円+送料 好評発売中

http://kosho-chuousenshibu.jimdo.com/

|

|

Copyright (c) 2013 東京都古書籍商業協同組合

|

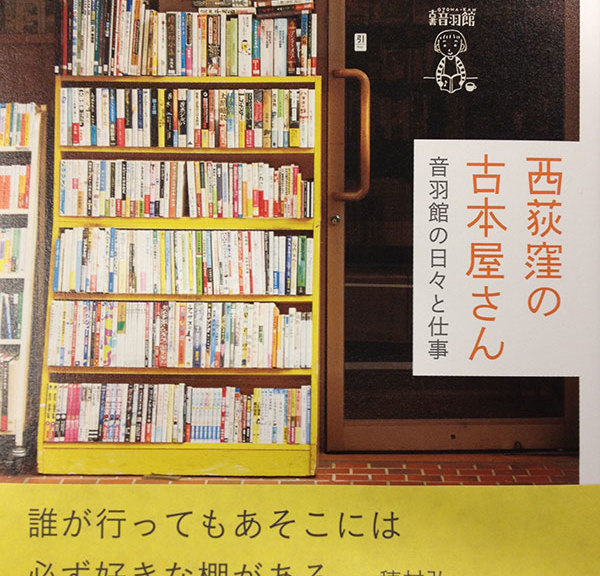

「なぜか? 出た 音羽館の本」

広瀬洋一

|

| 皆さまこんにちは。このたび、9月に本を出しました音羽館の広瀬と申します。 当店は何の変哲もない小さな町の古本屋です。ですから、まさか自分が書いた本が出版されるとは! と正直、今でも不思議な気分でいます。

ただ書いたといっても、実は自分が書いた部分は少なく、おもに喋った内容を、ライターの北條一浩さんに書き上げていただきました。北條さんは昨年、『わたしのブックストア』を出したり、夏葉社の『冬の本』を編集している、今とても脂の乗った書き手のひとりです。近場の何時間いても嫌な顔をされない、ナイスな喫茶店で何度も話を聞いていただきました。版元は「本の雑誌社」、そちらの宮里さんに編集担当をしていただきました。お二人ともこの本を出す前から、当店のお客さまで、最近では来店時に必ず話し込んでしまうような間柄になっていました。

そんなこともあって、気の合う仲間同士に語ったような、肩の凝らない作りになっているようです。何人かにお聞きしたところ、読みやすく、あっという間に読んでしまったそうです。

店の事から始まって、自分の事、出身の高原書店、関わっているイベントの話、西荻窪の町の話、すべて当然ながら自分と店の周りの事柄です。なんだか恥ずかしくもあり、瑣末な事ばかりで、ゲラを見せていただいた時には、これで大丈夫なのかな?と不安になりました。

ただ穂村弘さんを始め、大竹昭子さん、岡崎武志さんなど、強力な助っ人も登場していただいています。またウチのカミさんのイラストや、川畑さんや望月さんの装丁や写真にも助けられ、なんとか体裁は整っていると思います。 気恥ずかしさもあり、いまだに自分では通読できない! のですが、ぜひ書店に並んでいる本をお手に取り、ページをめくってみてください。いかに周りの方の応援で、成り立っているかが確認できると思います。考えてみると本当に店と同じですね。これからも調子の良いときには考えられる、こんな気持ちをいつまでも持ち続けられるよう励んでゆきたいと思います。

メールマガジンご購読の皆さま、近くにお越しの際は、ぜひご来店ください。お待ちしております。

『西荻窪の古本屋さん 音羽館の日々と仕事』 広瀬 洋一 著

本の雑誌社刊

定価1575円(税込)好評発売中

http://www.webdoku.jp/kanko/page/9784860112462.html |

|

Copyright (c) 2013 東京都古書籍商業協同組合

|

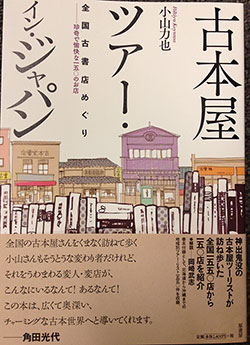

『古本屋ツアー・イン・ジャパン』予告編

百町研一(原書房編集部)

|

| 12月中旬に『古本屋ツアー・イン・ジャパン』(原書房)が刊行されます。「古ツアさん」こと、小山力也さん初の著書です。 小山さんは 5年ほど前から1日1軒の古書店調査を自らに課し、これまでおよそ2000件に上る記録をブログに刻んできました。そこには最寄り駅からお店までの道順に始まり、外観、店頭台や店内のレイアウト、棚の構成が克明に記されています。こうしたタイプの古本屋探訪記は今まで見たことがありませんでした。

「修行僧か伊能忠敬の生まれ変わりか」というくらい無茶に丹念に各地を回り、「それふつう電話してから行くでしょ」というような遠方の古書店にも、いきなり出かけて、閉じたシャッターや貼紙の前でションボリうなだれるという奇行すれすれのふるまいも、ブログの読者には新鮮に映りました。この人おかしぃんちゃうかと。

書籍化のきっかけは、音羽館の広瀬洋一さん肝煎りによる第50回「西荻ブックマーク」(2011年3月19日)でした。「岡崎武志×小山力也対談」の会場は、大正末期創業という古めかしいビリヤード場の2階。トーク中に襲った震度3の余震にビクビクしながらも、「おぉ、あれが幻の古本屋ツアーの人か」と興味シンシンで話を聴きました。常識の斜め上をゆく古本屋さんや奇抜な店主のエピソードに笑い、驚きながらトークは終了。そうして進行役の岡崎さんが最後に言いました。

「これ誰か本にする人、出版社いないですかぁ。早いもん勝ちですよ」

…それから幾年月、ようやく出版にこぎつけたわけですが、簡単にそれまでのプロセスを記しておきましょう。

まずはブログにアップされたお店や古書イベント全件の訪問日/エリア/店名/特徴などを入力し、載せるべきお店を段階的に絞り込み、打ち合わせを重ねてどのような構成?姿かたちにするかを話し合い、独特なテキストの表記に手を入れ、 リライトするといった作業がおよそ2年間かけて行われました。

当初は全件・全店載せるつもりで企画しましたが、いったい何巻本で何千ページになるのか、その間にもブログは日々更新され…、ということでその案はボツになり、「じゃあベスト版でいきましょう」と社内と著者を丸め込み、最終的にはA5判、2段組384ページほどに落ち着きました。

今回の書籍化にあたり、沖縄取材「古本屋ツアー・イン・ナハ」をはじめ、小山さんが心の中で「ドヒャッホウ!」と叫んだ本のコーナーや、古本屋さんの見取り図セレクト編など、お楽しみも盛り込みました。岡崎武志さんの解説も必読、そして「コレは売りになると思うんですよね」とささやく小山さんの口車にうっかり乗せられ、ツアーした1600件近い古本屋さんリストも巻末に付けてしまいました。

この本は一般的な古本屋ガイドではありません。電話番号やお店へのインタビューもありませんし、ゲリラ的に、勝手に取材しています。かといって紀行文のたぐいでもない。営業担当も「これどういう棚に置いてもらうといいんでしょうねえ」と困り顔です(でも、ちょっと楽しんでいるようにも見えました)

15年ほど前、古本屋を歩く夢を繰り返し見ていた時期がありました。かつて住んだ場所や、なじみのある街をぶらぶら歩き、途中で中古レコード店に立ち寄ったり、夕暮れの酒場へ吸い込まれたりしながら、夢の中で様々なルートを歩き古本屋を訪れました。

よほど古本に入れ込んでいたのでしょう。気に入ったシブい店には何度も通ったり、ずっと気になっているのにどうしても行き着けない奇妙なお店もありました。しまいには実際の古書店の記憶、場所の感覚、夢のお店とが混ざり合って、「よしよし、これで龍膽寺雄全集はあと一冊」、「アレ? あそこに古本屋があるはずなんだけどな」ということすらありました。あったはずの場所にお店がないと、夢の中でもさびしい気持ちになったものです。

小山さんが2008年にツアーを開始してからはや5年。この本ができる前に営業終了、リニューアル、オンライン販売に移行したお店など、大小変化がありました。新規に開業したところも随分あるようです。

つい先日、西部古書会館のある高円寺で戦前から続くお店の支店が店名を変えるという衝撃ニュースが飛び込んできました。年内いっぱいで慣れ親しんだ看板が架け替えられるわけです。

今なら間に合います。「まだ」お店を開けているあなたの街の古本屋さんを、見知らぬ土地の古本屋さんを訪ねてみてください。『古本屋ツアー・イン・ジャパン』には、ヘンテコでチャーミングでいとおしくなるようなお店たちがたくさん載っています。この本を眺めていると、きっと古本欲がムズムズして、ツアーを敢行したくなりますよ。

『古本屋ツアー・イン・ジャパン──全国古書店めぐり 珍奇で愉快な一五〇のお店』

小山力也著 原書房刊

定価2520円(税込) 12月17日発売予定

http://www.hanmoto.com/jpokinkan/bd/9784562049745.html |

|

Copyright (c) 2013 東京都古書籍商業協同組合

|

本音と建前

高島 利行(語研/版元ドットコム有限責任事業組合 組合員)

|

| 版元ドットコムでは先日から品切・重版未定や絶版の書籍について「日本の古本屋」へのリンクを設定しています。同時に図書館検索のカーリルにもリンクするようにしました。実際の例は版元ドットコムで探してみてください。現在191社の出版社が書誌情報を提供しています。けっこう面白い本ありますよ。

『男でも女でもない性 インターセックス(半陰陽)を生きる』 青弓社

http://www.hanmoto.com/bd/isbn978-4-7872-3155-0.html

『暴走列島80 全日本暴走族グラフティ』 第三書館

http://www.hanmoto.com/bd/isbn978-4-8074-7903-0.html

『スリ その技術と生活』 青弓社

http://www.hanmoto.com/bd/isbn978-4-7872-3101-7.html

『陸軍登戸研究所の真実』 芙蓉書房出版

http://www.hanmoto.com/bd/isbn978-4-8295-0275-4.html

版元ドットコムでは元々「手に入らないという情報にも意味がある」と考え、品切・重版未定や絶版書籍の情報も積極的に公開してきました。実は、品切・重版未定や絶版の書籍については以前から復刊ドットコムへのリンクを設定しています。出版社に在庫が無い本についてどれぐらいニーズがあるかわかりませんが、どうしても読みたいのに出版社にも在庫が無くて手に入れられないという読者の復刊リクエストにお応えするためです。

で、考えてみると、「どうしても読みたい」読者は、復刊ではなく図書館で借りても古書店で入手してもいいわけですよね。いや、むしろ「どうしても読みたい」読者は昔からそうしていました。大人しく出版社の復刻版や新版を待っていたわけではありません。

出版社で働く人間にとって「作った本は売れて欲しい」のが本音です。「図書館で借りられたり古書店で買われては売れる本も売れなくなってしまう」という声もあります。古書で流通していなければ買うのかという問題は別として、実際問題としてそういう声は少なくないです。

一方、「作った本はより多くの人に読んでもらいたい」というのも出版社で働く人間にとっての偽らざる本音です。いや、建前かもしれません。やっぱり本音かも。建前か。どっちでもいいのですが、本が売れないと、かなり悲しいです。売れなかった本を断裁するのは常に心苦しいです。断裁するぐらいなら古書として販売、とは思います。そういう形で徐々に古書の業界と出版社はつながり始めています。

「買って読んでね」は、出版社が増刷を重ね在庫を持っているうちは全然問題ないんですよ。でも、在庫がなくなると売れません。当たり前ですが「読みたい」に応えることもできません。

そこで、「品切・重版未定や絶版の書籍からの古書店・図書館へのリンク」なんです。

これが、どれくらいのニーズに応えられるのかは分かりませんが、出版社と古書店・図書館とが読者のニーズに応えるためにできることの新しい一歩となれば幸いです。

最後にもうひとつポロッと本音を。ネットのリンクでアフィリエイトという仕組みがあるじゃないですか、将来的にはあれであわよくば古書の販売や図書の貸出から少しでも……、無理か……。

版元ドットコムについて

高島 利行(語研/版元ドットコム有限責任事業組合 組合員)

http://www.hanmoto.com |

|

Copyright (c) 2013 東京都古書籍商業協同組合

|

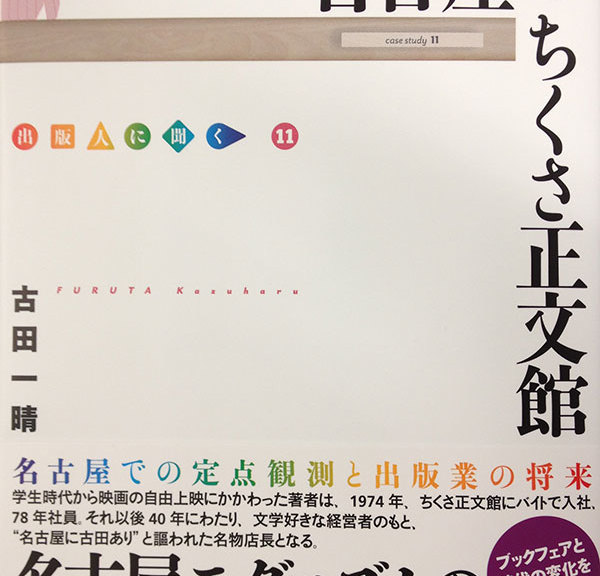

『名古屋とちくさ正文館』

古田一晴

|

| 中学一年の後半、一九六五年一月九日、名宝文化劇場で、ポーランド映画アンジェイ・ムンク『パサジェルカ』(一九六一)を観る。ATG正月特別番組であった。名古屋地区は、封切りであっても、二本立てが慣例であった。併映は、イェジー・カワレロウィッチ『尼僧ヨアンナ』(一九六一)記念すべきATG第一回作品。二度の衝撃であった。

名宝文化劇場は、名宝会館内にあった。名宝劇場(東宝系封切)スカラ座(洋画封切)などが入居。娯楽総合ビルであった。当時は市電が運行していて、納屋橋駅の南側にあり、二〇〇三年閉館になるまで、名古屋の映画館のシンボル的存在であった。

上映後買い求めた、アートシアターのパンフレット(No26)が素晴らしかった。 岡田晋「アンジェイ・ムンク評伝」進藤重行「ポーランド映画界と映画人」などと、必ずシナリオ再録があり、それまで、スター紹介の商業映画のパンフレットしか知らなかった私はカルチャーショックをうける。

アートシアター、NR6に、当時(六二年)マネージャー鈴木文男氏は、「中部日本唯一のアートシアターと云えども、背景は偉大な田舎?名古屋市、発足当初はつくづく知識層の浅くて狭いことを思い知らされました。」と記している。同年二月二十日には、ミハイル・カラトーゾフ『送られなかった手紙(一九五九)』も観ていて、アートシアターを読むことが映画の背景を知り、知識の蓄積のきっかけとなる。

当時の映画誌より高いレベルの情報が得られた。お決まりのコースだが、高校生になった頃には手元にある映画資料が余りに貧弱で、映画史の本を読めば読むほど、未見作品の多さを思い知らされる。当然図書館の蔵書リストを書き写したりしたが、雑誌のバックナンバーは皆無であった。古書店に出入りする頻度が高くなる。

大学入学頃には、ほぼ日常化していた。これもお決まりのコースである。アートシアターのバックナンバーも全巻は大きな目標のひとつであった。ある時、古書店めぐりのコース、鶴舞、日光堂書店に、アートシアターのバックナンバーの揃いが店頭にあった。そのときは確認しただけで帰り、再度出向いたときは、すでに誰かの手に渡っていた。

ご主人とは言葉を交わしたこともあり、忘れられない思い出になっている。同じような失敗をもう一度した。「パンテオン」の揃いが、栄町の尾関書店に並んだ。この時は、東京の古書店が買っていかれたと、後日談。その時入手した「ロゼッティ紀念號」が今でも手元にある。

『名古屋とちくさ正文館』古田一晴 著

論創社 1,680円(税込) 好評発売中

http://www.ronso.co.jp/index.html |

|

Copyright (c) 2013 東京都古書籍商業協同組合

|

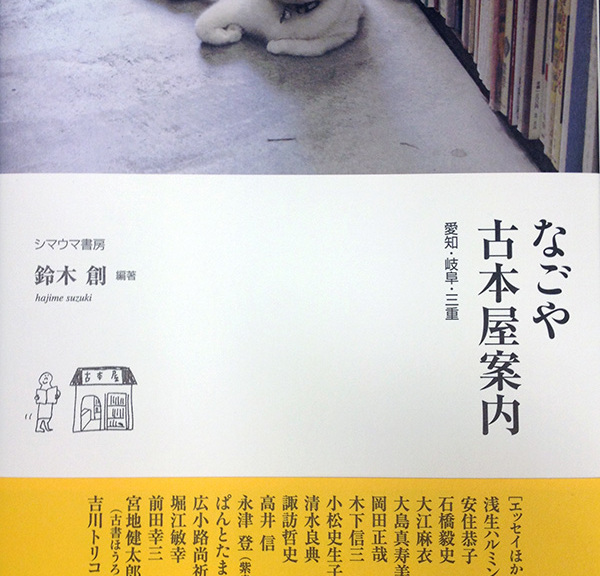

『なごや古本屋案内』について

シマウマ書房 鈴木 創

|

この秋、『なごや古本屋案内』(風媒社)を刊行しました、名古屋の古書店、シマウマ書房の鈴木と申します。

本書は、名古屋市内を中心に愛知・岐阜・三重県の50軒の古書店を取材し、古本屋めぐりを楽しんでいただくためのガイド本として作らせていただきました。その動機の一つは、かつて名古屋古書組合が発行していた「東海古書店地図帳」が平成13年版を最後に改訂されなくなっていたこと。従来の古本屋ファンのみならず、新たなファンに振り向いてもらうためにも、現状に合った案内本が必要と考えました。

もう一つの動機は、自分自身、古書店を営む若手の同業者として、今こそ、長年この地域で古本の仕事を続けてこられた先輩方に、いろんなお話をうかがっておきたいと思っていたことでした。店主の高齢化や不況などさまざまな理由により、東海地方においては(インターネット専門の業者さんは、若い方も含めて増えているのですが)実店舗を構える古本屋が年々減ってきている現状があります。また、過去に遡っても、名古屋の古書店についての文献は限られていることから、本書を手がけるに際しては、2013年という現時点における名古屋の街の古本屋の記録、店主の方々の証言集としての意味合いも踏まえて、取材と執筆を進めさせていただきました。

実際、この本のなかには、戦前から戦後、高度成長の時代、バブル期以降の現在に至るまで、名古屋の古書店の歩みを反映したさまざまなエピソードが読み取れるかと思います。私自身、古本屋の仕事というのは、単にモノを売るだけの仕事ではなく、世の中や地域の人々との関わりのなかで、読者からまた次の読者へと本を受け継いでいく役割を担っているということを再確認できたように思います。「古本屋は文化を担っている」と、この仕事を誇りにしておられる店主の方々がおられたことも、とても心強く感じました。

なお、それぞれの古書店についての情報や地図のほかにも、本書ではこの地方にゆかりの作家さんなどによる、古本や古書店にまつわるエッセイやイラスト、対談なども多数収録しております。一部の方からは「文芸誌なみのラインナップ」とお褒めをいただきましたが、ご協力いただいた執筆者の皆様のおかげで、(名古屋の方はもちろん、それ以外の皆様にもお楽しみいただける)読み物としても充実した内容になりました。

本書を通じて、街の古本屋をあらためて身近に感じ、実際に足を運ぶ上での手がかりにしていただけたら幸いです。

※エッセイなど

堀江敏幸/諏訪哲史/清水良典/大島真寿美/木下信三/小松史生子/

安住恭子/岡田正哉/高井信/大江麻衣/浅生ハルミン/

古書ほうろう 宮地健太郎/紫書苑 永津登/前田幸三/ぱんとたまねぎ/

吉川トリコ/広小路尚祈/石橋毅史(順不同)

『なごや古本屋案内』鈴木 創 編著 風媒社刊 好評発売中

定価1575円(税込み)

http://www.shimauma-books.com

http://www.fubaisha.com |

|

Copyright (c) 2013 東京都古書籍商業協同組合

|

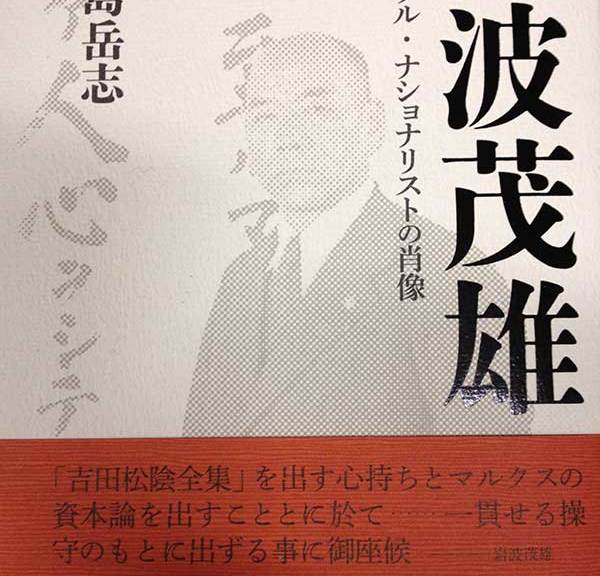

拙著『岩波茂雄』について

中島岳志

|

| 2013年は岩波書店創業100周年の当たる年でした。創業者は岩波茂雄。最初は出版社ではなく、古書店でした。 今から5年ほど前、岩波書店から「岩波茂雄伝を書かないか」という打診がありました。その時、担当編集者の方に言われたのは、「これまでのものとは違う岩波茂雄を書いてほしい」ということでした。

岩波茂雄については、すでに多くの著作があります。代表的なのは安倍能成『岩波茂雄伝』と小林勇『惜櫟荘主人 一つの岩波茂雄伝』でしょう。安倍は一高以来の友人。小林は会社の側近。身近な二人が書いた岩波伝は、非常に精度が高く、愛情にあふれています。

しかし、私が一読して感じたのは、身近であるがゆえの甘さが、記述に反映されているという点でした。戦後のパラダイムから岩波を演繹的に見ている側面があるため、岩波の重要な部分が意識的に(もしくは無意識的に)捨象されていることがどうしても気にかかりました。 私が引っかかった問題は、ナショナリズムの扱いについてでした。岩波は、一貫したナショナリストで、生涯にわたって吉田松陰と西郷隆盛を敬愛していました。社長室には大きく五箇条の御誓文を張り出し、大東亜戦争の開戦に当たっては歓喜の声を上げた一人です。実際、岩波は戦中に陸海軍に戦闘機を寄付しています。晩年は右翼の大物である頭山満に心酔し、岩波書店から頭山を顕彰する伝記を出版しようとしていました。

一方で、岩波は極めてリベラルな人物でした。彼は偏狭な皇国史観に反発し、『原理日本』の蓑田胸喜から激しい攻撃を受けました。しかし、岩波は果敢に立ち向かい、美濃部達吉や矢内原忠雄を全力でサポートしました。岩波書店からはマルクスの『資本論』も出版されていますし、講座派のシリーズを出したのも岩波のイニシアティブです。

問題は、この岩波の両面を「矛盾している」と捉えるのか、「一貫している」と捉えるのかです。これまでは、彼のリベラルな側面ばかりが強調されたため、彼のナショナリストとしての側面は脇に追いやられていました。 私は、岩波を一貫した人物として捉えるべきだと考えました。彼は「リベラルなのにナショナリスト」だったのではなく、「リベラルであるがゆえにナショナリスト」だった人物と私は考えました。そして、その延長上に彼の強烈なアジア主義のパッションを位置付けるべきだと考えました。

一見すると節操がないように見える彼の思想を貫く「論理」と「情念」とは何だったのか―――。 拙著では、岩波の若き日の煩悶に焦点を当てながら、その歩みを近代日本の中に位置づけることを試みました。

年末年始のお時間があるときに、お読みいただければ幸いです。

『岩波茂雄 リベラル・ナショナリストの肖像』

中島岳志著 岩波書店刊

定価 1,995円(税込)

http://www.iwanami.co.jp/moreinfo/0259180/top.html |

|

Copyright (c) 2013 東京都古書籍商業協同組合

|

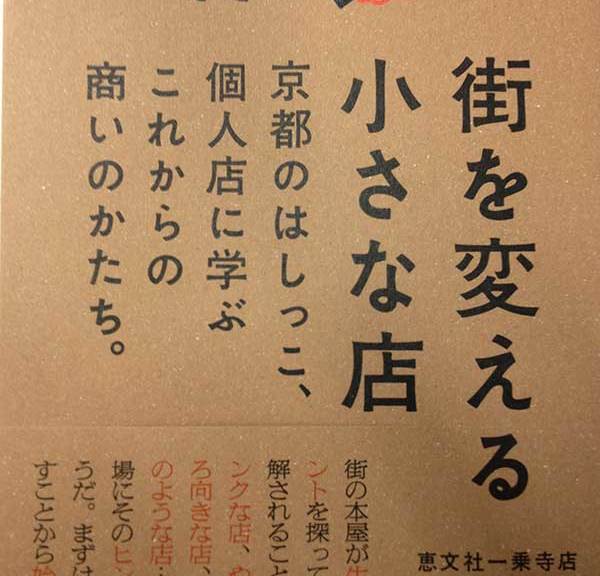

本屋のある街はなぜ素敵か 『街を変える小さな店』

堀部篤史

|

| 手許の手帳によれば2010年の冬。京阪神エルマガジン社のオンラインマガジン「lmaga.jp」上での連載を始めるにあたって、どのような打ち合わせをしたのかをすでに僕は覚えていない。「ここだけの店、ここだけの話」と題されたその連載は、自分が勤める書店、[恵文社一乗寺店]が立地する、京都市は左京区という学生と商売人の多いエリア周辺の、かねてより懇意にしてきた喫茶店や酒場、レコードショップなどの個性的な個人店を取材し、そのあり方の特殊さに、本屋である僕が学ぶという体裁の連載に落ち着いた。

連載終了後、単行本にまとめていただけるというお話をいただいた後、大幅に加筆修正をすることになり、一年以上の時間をかけ推敲した結果、連載内容を大きく逸脱し、ほぼ書き下ろしの内容になってしまった。つまり、今回上梓した『街を変える小さな店』という本は、わかりやすいテーマを掲げ、直線的に綴られたものではなく、紆余曲折を重ねながら出来たとてもわかりにくい本だ。

全ての始まりは、仕事中に取材と称して繰り返し問いかけられる単純な質問だった。「本の売り上げが低迷する中、これから街の本屋はどうなるのでしょうか」。明快な答えが出るはずもないこのシンプルな問いかけを幾度となく投げかけられ、思索するにつれ、本屋の未来を考えはじめれば、本というメディアや本屋の仕組みだけでは収まらないことに気がついたのだ。この本には、シンプルな疑問から始まった、複雑な思考の足跡が、時間と共に綴られている。つまり本書は、複雑きわまりない状況に、明解な答えを与えてくれる、いわゆるビジネス書や自己啓発本とは反対の構造になっている。

あらゆる嗜好品は、本と同じく非合理故の良さを持っている。われわれは日々、本を読み、喫茶店で一服し、仕事の帰りに一杯の酒に癒され、映画館で涙し、心を揺さぶられる。そのことでなんとか単調で退屈な日常をやりすごすことができているのだ。一方で、合理性や損得を追求しはじめれば、嗜好品や無駄のある生活の豊かさは顧みられることがない。いま、どこの街を見渡してみても、二つの価値観によるせめぎ合いが行われている。しかし、嗜好品の良さ、美しい街のあり方は、明確に言語化されることの少ない故に、非合理な本や本屋を愛するわれわれはいつも劣勢に立たされてしまう。結果、街はつまらなくなる一方である。

本書は、書店論の枠を越え、合理性の物差しで測ることの出来ない、嗜好品の美しさとは何かを追求する試みである。その中にはもちろん、本屋や古書店も含まれている。「読書離れ」や「電子書籍」、「長引く景気の低迷」に嘆くのではなく、本屋のある街の豊かさ、古本屋での出会いがわれわれに与えてくれる喜び。そういったものをわれわれ本に携わる人間は、真摯に考え、訴え続けていくべきではないだろうか。

堀部 篤史(恵文社一乗寺店 店長)

『街を変える小さな店

京都のはしっこ、個人店に学ぶこれからの 商いのかたち。』

堀部篤史著 京阪神エルマガジン社刊

定価:1,680円(税込)好評発売中

http://lmaga.jp/book/machi_mise.html |

|

Copyright (c) 2013 東京都古書籍商業協同組合

|

『善き書店員』で見つけたのは「日常業務の幸福」

木村俊介

|

| 『善き書店員』という書店員の方々への取材をまとめた本を振り返ると「普通の人への取材のみでノンフィクションをまとめる挑戦」に対するわくわくする気持ち、「殺伐とした状況の中でこそ、むしろ日常業務の合間に偶然のようにじわっと出てくる実りや恵みが感じられるかのような肉声」に対する今の時代ならではの話をうかがえたなという充実感を思い出す。

私自身は人の話を聞いて呑みこむ魅力にとりつかれて取材ばかりしてきた職業的なインタビュアーである。取材技術を身につけるにつれ、言葉が発せられた時の空気ごと文章に封印し、読む人が来たらその封印が解かれその人に会えるように、と肉声の迫力、特にロング・インタビューの奥の深さに業務の醍醐味を感じてきた。そこで通常なら何らかの結果や事件に関わる「特殊な人」に行われがちなロング・インタビューという道具を、市井の町人とでも言えるような方と一緒に使い続けたらどうなるかという視点でできたのが本書だ。

学生時代から現在に至るまで外出すれば空き時間につい本を買ってしまう私には、さまざまな年齢のさまざまな関心を持つ人が集まる「町の鏡」のような場で働く書店員の方々を取材対象とするのは自然だったけれど、現実社会のミもフタもない変貌に晒されているがゆえに十年後はもうこんな形では残っていないのかもとも感じられた、書店員のみなさんがどこか抱えようとしている「良心」のようなものは、風前の灯火にも見えた。語りからは現代の商売の厳しさの中での悩みも迷いもあふれる。しかし、綺麗事が言えない難しさの中で「好きでもなければ、やる意味のない仕事」と言う人の多い環境でこそ、その「好き」の中に入りこみ、人や本と出会う合間に金銭や成果と別にそれぞれが個人的に心の底で見つけていく喜びや慰めのような感触に、私は人の「善さ」としか言いようがないものを見せていただいた気がした。

「神は細部に宿る」と言うように、それぞれの方が仕事の細部、例えば接客の際の些細な会話といった経験の中で得られては育てるようになる、業務における「滋養」のようなものは、二時間、三時間と長めにうかがった話を、長めの肉声のまま大事に記録する形でしか、まるごとは伝えられないようにも思った。大変な状況を語ってもいただくのだけれど、そのうちにそれぞれの方ならではのタフさや笑顔も見えて心が温まる、そんな「ほんとうに人間に出会ったなぁ」と感じられた取材体験を、なるべくそのまま書籍の中に封印して紹介したくなってできた本……というわけである。

『善き書店員』木村俊介著 ミシマ社刊

定価:1,890円(税込) 好評発売中

http://www.mishimasha.com/books/yokisyotenin.htm |

|

Copyright (c) 2013 東京都古書籍商業協同組合

|

新しい洋服なんていらない! おいしいごはんもいらない!

古本屋ツーリスト 小山力也

|

| 誰しも一度は、自分の本が出来るということを夢見るだろう。それはやはり、照れながらも人に薦められ、それほど売れなくともいいから(本当は売れて欲しいのだが)、ジワジワと長く読み継がれたりする本。読み易い文章で…いや、難解な文章であっても、世界の秘密に触れているような本。手に馴染み易く、たくさんの本と並んでいても、何かがポォッと光り輝いている本。己が死んだ後でも、ひとつの時代を生きた証として、本屋に並び続ける本…。

しかしその『自分の本が出来る』と言う夢が叶った今、この目の前にある本はどうだ。やたら大きく、やたら分厚く、書かれているのは、古本屋さんのことばかり。載っている写真も古本屋さんの店先ばかり。世界の秘密になんて近付いていずに、古本屋さんばかりに近付いている。その文章は、ただ勢いに任せて書かれており、読む物の目と心を無闇に目まぐるしく加速させて行く。その上、古本とはセットであるべきの、滋味溢れる感覚は皆無…。

だがしかし、悲しんでなどいない! これは、段々と真剣になり、もはや人生と言う己の生き様を賭けることになってしまった、五年間の集成なのである。だから、胸を張って、ほくそ笑みながら、この出来上がった本を眺めることにしよう。

『ツアー』と称して、全国の古本屋さんの自主的調査を始めたのは、二〇〇八年の五月。その時には、一応『全国の古本屋を巡る』野望を早々と掲げてはいたが、現実のこととしてはまったく捉えておらず、ただ無軌道に古本屋さんを、次々訪ね歩いていただけであった。ただ数だけを重ね、その数さえ数えていなかったのである。しかし次第にその『ツアー』の面白さと奥深さにのめり込み始め、真剣に全国に散らばる古本屋さんのすべてを、いつかこの目で見てみたいと、漠然と思うようになって行った。そんな思いに引き摺られるように、古本屋調査の日々とブログ更新は続いて来た。ただただ夢中にがむしゃらになって、時に調査しない日があると後ろめたく思ってしまうほどに、継続して来たのだ。

古本屋と古本のキュートな絵が描かれた表紙を開き、分厚い本のページを繰ると、そこには頭がちぎれんばかりに悩み、ひとまず選び抜いた150のお店が載っている。読んでも読んでも古本屋さんについての文章が続いて行く。これを自分がすべて書いたのかと思うと、空恐ろしくなって来るほどである。尋常ならざる、常軌を逸する一歩手前。しかしこの本はあくまでベスト盤であり、さらにこの十倍以上のお店が、文章化されて、ネットの中を漂っているのである。そしてその記事のひとつひとつに、それぞれの王国が封じ込まれているのだ…つまりはまだ後十冊は、同様のクオリティで、本が作れるのである! それほどに古本屋世界は、個性と愉快なエピソードに溢れている。だからこそ、まだ見ぬ古本屋さんを求めて、これからも…。

ライブ曲で構成されたベストアルバムの如き、瞬間瞬間を切り取ったこの本を見て、切に思うことがある。…売れてくれ! これからも全国の古本屋さんを訪ねることが出来るほどに、売れてくれ! 新しい洋服なんていらない! スマホなんていらない! おいしいごはんもいらない! 家なんかもいらない! ただ、未知の古本屋さんを訪ねられれば、それでいい!

それと贅沢にもうひとつ望みを上げるとしたら、古本屋さんで自分の本を、古本として買ってみたい…本が出来たことにより新たに生まれた、古本屋ツーリストとしての真剣な思いである。

『古本屋ツアー・イン・ジャパン 全国古書店めぐり 珍奇で愉快な一五〇のお店』

小山力也著 原書房刊 発売中 定価2520円(税込み)

http://www.harashobo.co.jp/

|

|

Copyright (c) 2013 東京都古書籍商業協同組合

|

Just another WordPress site