〈左翼出版社〉が生き生きと息づいた時代

井家上 隆幸

五味川純平『人間の条件』は、最初持ち込まれた理論社社長の小宮山量平さんから三一書房の竹村一にわたり、世に出たという“ベストセ ラー誕生秘話”にしたがうならば、小宮山さんなければわたしの〈現在〉はないのですが、その小宮山さんは、出版社の生産物には本来の「出版物」 と「出版産業製品X」の二つがある、といっています。

「出版」「編集者」についてはまったく無知なまま、とびこんだ「出版」という世界は、警職法改悪反対闘争(59年)―安保改定阻止闘争・三池闘争(60年)、そして高度成長期に入るという時代で、「出版物=岩波新書」と「出版産業製品X=カッパ・ブックス」を両極とし、その間に、多くの「X商品」や中公新書や現代新書、それにほどなく撤退しますが、筑摩書房や新潮社、文藝春秋、講談社などが参入した“新書ブーム”の時代でした。

手許にある「日本読書新聞」縮刷版(60年―68年)や、「若者の文化」(いまはサブカルチャーというけれど、当時はカウンター・カルチャーといった)が沸騰した60年代を回想する津野海太郎『おかしな時代/『ワンダーランド』と黒テントへの日々』(本の雑誌社)などをみれば一目瞭然のように、この時代は、日本共産党を「唯一の前衛党」とする無謬神話は崩れ、ベトナムに平和を市民連合(ベ平連)が生まれ、既成の新劇を攻める紅テントや黒テント、天井桟敷など無名の若者たちの〈叛乱〉のように、政治・文化・風俗――あらゆる場で、「秩序」を「紊乱」する行動が渦巻いていて、いまはほとんど揶揄の対象でしかない〈左翼〉が元気な時代でした。「平民労働者の成就せんとする革命は、政治組織や経済組織の革命ばかりではない。

人間生活そのものの革命である。人間の思想と感情、およびその表現の仕方の革命である」と大杉栄が喝破したその〈革命〉が、価値の転覆と新しい思想と事実との創造が〈時代精神〉となった時代でした。左翼出版社三一書房も三一新書も、その〈時代精神〉を呼吸していました。1958年―73年、15年在籍したわたしもそうでした。

しかし、70年代以後、「左翼」の政治論議も“井戸端会議”になりさがり、89年11月のベルリンの壁の崩壊、冷戦体制の終結、東欧社会主義国の崩壊、91年12月のソ連の崩壊と続くなかで〈左翼〉は軽侮の同義となり、かつての左翼史観は“自虐史観”と貶められていますが、あれからざっと45年、「歴史なんざ無用の長物」といった風潮が圧倒的で、「出版産業製品X」が猩蕨をきわめるなかで、〈左翼〉〈左翼出版社〉が生き生きと息づいた時代のあったことを記録しておくことは、けっしてムダではありますまい。こどものころから身にしみついた「自分に甘い性格を許す怠惰」はついに克服できず、先達正木重之が生きてあれば顰蹙したであろうことは重々承知、であります。

『三一新書の時代』 井家上 隆幸 著http://www.ronso.co.jp/

Copyright (c) 2014 東京都古書籍商業協同組合

実録!「古本屋ツアー・イン・神保町」の出来るまで!

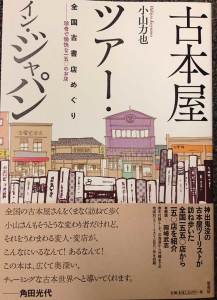

古本屋ツーリスト 小山力也

まさか本当に神保町で一冊の本を作ることが出来るとは、ひとりでこの街に大量に分布する古本屋さんを調査し尽くせるとは、夢にも思っていなかった。

すべての始まりは、去年の夏に『本の雑誌2013年11月号』に書いた記事「古本屋ツアー・イン・神保町 二階以上の古本屋さんを畏れて巡る」にある。この時はタイトル通りに、ビル内の階上にある入り難い古本屋さん十店をルポするだけだったのだが、同時に「神保町のお店をすべて載せた本が作れますかね?作ってみませんか?いや作るんだ!」と提案され、半ば強制的に恐るべき歯車が動き出してしまったのである。

このときツアー済みの神保町のお店は七十店余りで、事務所店を除けばちょうど半分ほどであった。元々神保町に対する私のスタンスは、『いつでもツアー出来るお店が大量にある所』程度だったのである。その当時は、地方の情報の少ないお店や、知られざるお店の発見に生きがいを覚えて、血道を上げていた。だから、古本街としては魅力的だが、いつでもそこに堂々とある不動のお店たちを調査することに、それほどの喫緊さと熱心さを感じていたわけではなかったのである。

しかし、本を作るとなったら、否が応でもスピードアップして調査し尽くさねばならない。与えられた半年ほどの時間で、残りの七十店余をすべて訪ねなければならないのである。これが案外簡単なようで難しかった。何故なら、この時点で残っていたお店は、あまり興味の持てない古典籍や外国書や学術系の専門店や、それこそ厳めしく入り難い敷居の高いお店ばかりだったのである。だが、恐ろしい締め切りというものが存在するのだ。躊躇することは命取り!とばかりに、畏れも引っ込み思案も封印して、神保町に通い詰め、未踏のお店に次々と無謀に飛び込んで行った。

するとその内に、不思議な化学変化が起こって来た。今までは感じなかった神保町の新しい面が見え始めたのである。それは掘り出し物の多い均一ワゴンであったり、裏路地に隠れた名店であったり、興味のないはずのお店に紛れ込む楽しい一棚だったり、恐いはずの専門店の優しさだったり、意外な所で売られている古本だったり。それは次第に、神保町自体をひとつの古本屋さんとして捉え、隅から隅まで棚を見て行くような感覚となり、我が身に染み込んでいった。今では神保町入りすると、『靖国通り』『白山通り』と端から端まで縦横に駆け巡り、必ず気になる場所すべてを見なければ気が治まらない、古書店街ナシには生きてはゆけぬ、見事な古本街重症患者と成り果てたのである。

かくして出来上がったのが「古本屋ツアー・イン・神保町」であり、ガイドとも、ひとりの客の戯言ともつかない、奇妙な一冊である。一店一店の調査踏破が、おぼろげながらも街の一時の一面を浮かび上がらせたのではないかと、密かに確信している。

なおこの本で一番のオススメは、『神保町24時』という企画ページである。メインの古本屋ページが、空間としての神保町を捉えたものならば、『神保町24時』は時間という観点から街を捉えたページである。その調査方法は、文字通りシンプルに、神保町で24時間を過ごすこと。淡々と過ぎて行くと思っていたら、様々なことが起こり、楽しくもあるが地獄のような時間でもあった。その顛末は、どうかページを繙きご覧いただきたい。

この一冊が、みなさまの、神保町への新たな扉を開く鍵になればと、強く願っている。 http://www.webdoku.jp/kanko/page/4860112628.html

Copyright (c) 2014 東京都古書籍商業協同組合

完全版『ザ・タイガース 世界はボクらを待っていた』

磯前順一

ザ・タイガースの評伝を書くことは、中学生の時からの夢だった。タイガースが解散して程ない1970年代半ばのことである。解散から数年後に彼らの音楽を聴きはじめた私は、その活動期間に間に合わなかった自分の幼さを悔やんだ。そして、いつかは彼らの音楽やその葛藤について本格的な評伝を書きたいと願うようになった。それから、本書『ザ・タイガース 世界はボクらを待っていた』が刊行されるまでに、約四十年という年月を待たなければならないのだが。

その後紆余曲折を経て、学問の世界で文章を私は書くようになる。しかし、近年は違和感を覚えることが多く、本書と同様に昨年に刊行された『閾の思考 他者・外部・故郷』を一区切りとして、学問の世界からは距離を置こうと思うようになった。しがらみだらけの既存の業界から離れる思いが強まるなかで、タイガースのメンバーであった瞳みのるさんや加橋かつみさんが感じていた芸能界に対する違和感というものが、私の心の中で鮮烈に蘇り、彼らとの距離がふたたび近くなり始めた。そんなとき、2011年春に瞳さんの自伝『ロング・グッバイのあとで』が刊行される。瞳さんは四十年ぶりにメンバーたちに再会し、ファンの前にも姿を現わす。そして、タイガースの再結成の動きが浮上してくるなかで、宿願であるタイガースの評伝を書くのならば、今しかないと私は強く感じるようになる。

それならば、瞳さんの自伝の担当者の方ならばどうだろうか、ダメもとで集英社に電話を入れた。なんとも幸運なことに、その担当者のKさんが直接電話に出たのである。東京でお目にかかることになり、これまでの私の著作をお見せしたり、タイガースの評伝に関する考えを話すなかで、トントン拍子に企画が決定した。やがてKさんは、この評伝のタイトルを『ザ・タイガース 世界はボクらを待っていた』と命名した。この書名が内容を決定づけた。あとは、私がKさんの与えてくれた書名にふさわしい内容を書けばよかった。

実のところ、わたしがKさんとのやりとりの中で完成したオリジナルのタイガース評伝は、現在刊行されている本の二倍の長さのものであった。タイガースの未発表曲の情報、ゴールデン・カップスやジャックスとの比較、高度経済成長と天皇制ナショナリズム、ベトナム戦争と学生運動、寺山修司とミュージカル・ヘアー、三島由紀夫の死とロラン・バルトなど、そこには様々な物語が組み込まれていた。そのままの形で刊行されていれば、タイガースと戦後日本社会の密接な繋がりももっと明確なものとなり、もうひとつの1968年論として結実すると私たちは考えていた。しかし、新書一冊の手ごろな値段と厚さでファンに届けたいという編集方針のもと、最終的にはKさんが現行版へと編集作業を行っていった。それでも、その内容を惜しんで彼は最後まで完全版の刊行を様々なかたちで模索していた。そして、今、Kさんの思いを胸に、タイガースのメンバー、瞳みのるさんが完全版を手にしている。遠くないうちに一般の読者にも届けられたならばと願っている。 http://books.shueisha.co.jp/CGI/search/syousai_put.cgi?isbn_cd=978-4-08-720714-9

Copyright (c) 2014 東京都古書籍商業協同組合

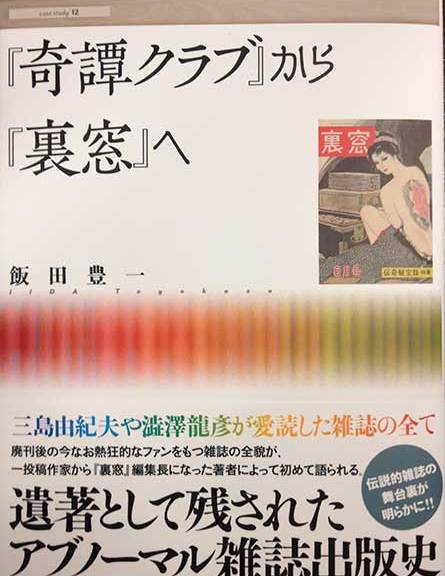

『「奇譚クラグ」から「裏窓」へ』

小田光雄

日本の古本屋メールマガジン 本来であれば、この『「奇譚クラブ」から「裏窓」へ』の刊行紹介は、著者の飯田豊一さんが書かれていたはずですが、昨年九月半ばに急死されたために、インタビュアーの私が記すことになりました。

インタビューが行われたのは五月で、飯田さんは八十歳を超えているとはいえ、まだ矍鑠とされ、とてもお元気でした。八月になって、編集の過程で年代と事実確認の必要から、田端のお住まいに電話を入れたところ、今年の夏は猛暑でたまらないし、もう死ぬのかもしれないと冗談めかして話しておられたのですが、本当に亡くなってしまうとは思ってもみませんでした。

このような経緯と事情ゆえに、本書は飯田さんの予期しなかった遺著と考えることもできます。『奇譚クラブ』も『裏窓』も凡百のエロ雑誌と異なり、戦後のアブノーマル雑誌として特殊な位置を占めていました。この両誌に飯田さんは作家や編集者として関わり、それらの編集や出版の内実に最も通じた人物であり、ここでそれらが初めて語られたことになります。 飯田さんのアブノーマル雑誌との直接の関係は、一九五三年、二十三歳の時に『奇譚クラブ』へ投稿した「悦虐の旅役者」から始まっています。これは彼の処女作ですが、本書巻末に収録したので、六十年ぶりにそのままのかたちで読むことができます。

そして飯田さんは後に編集長となる『裏窓』にも投稿したことから、『奇譚クラブ』の元編集長須磨利之と知り合うことになります。須磨こそはアブノーマル雑誌の天才的編集者というべき人物で、多くのペンネームを駆使して小説やエッセイを書き、喜多玲子の名前で特異なエロスあふれる絵を描き、また美濃村晃として緊縛の各シーンの演出者でもあったのです。須磨は『奇譚クラブ』を辞め、大阪から上京し、性科学誌『あまとりあ』の刊行で知られた久保書店に入社し、五六年に『裏窓』の創刊に至っています。

戦後のアブノーマル雑誌の歴史において、飯田さんと須磨の邂逅は運命の出会いのようであり、その二人のもとに多くの作家、執筆者、画家たちが集うことになります。しかし彼らの大半がペンネームを用いていたこともあり、現在に至ってもそれらの謎のすべては解けていません。

さらに特筆すべきは両誌を支えた、これも多くのミステリアスな読者たちで、彼らの存在がアブノーマル専門誌としての『奇譚クラブ』や『裏窓』を成立させていたのですが、それらの全貌もまだ明かされていないといっていいでしょう。それらの謎めいた世界への誘いの一冊として、本書は刊行されたことになります。 http://www.ronso.co.jp/

Copyright (c) 2014 東京都古書籍商業協同組合

『全国書店新聞』日本書店商業組合連合会

編集長 白石 隆史

65年の歴史を持つ全国唯一の書店人の全国組織である日本書店商業組合連合会(通称、日書連)の広報紙です。日書連および46都道府県書店商業組合(山口県のみ未加盟)の活動と取り組み、出版業界のニュースを読者に提供しています。主要な読者層は全国の組合加入書店約4500店の経営者および従業員です。出版社、取次などの出版業界関係者にもご購読いただいています。

出版販売金額は1996年をピークに17年連続前年割れが続いています。書店組合加入書店数も1986年の1万2953店をピークに27年連続減少し、昨年4月現在で4458店まで減少しました。組織規模はピーク時の35%まで縮小してしまいました。コンビニエンスストア、新古書店、オンライン書店、電子書店など多様な販売チャンネルが次々と生まれ、大型書店、ナショナルチェーン、街の中小書店の種類を問わず、あらゆる「リアル書店」が危機に瀕している今、主要読者の書店経営者は再成長への戦略を構築するため必死の努力を続けています。

日書連は今、書店経営者を支援するため「書店再生」を合言葉に様々な取り組みを行っています。収益性を改善し、来店者数を増やして店頭を活性化する。「食と健康」をテーマにロングセラー・実用書増売企画を一昨年から2回実施しましたが、これは街の本屋が個々では仕入れることが難しい売行き良好書を日書連という組織の力で仕入れ、組合加入書店でたくさん売ろう、そして店頭を賑やかにして、出版不況から脱出しようという試みです。おかげさまで出版社からも読者からも好評の声をいただいています。こうした日書連の試みを広く、詳しく、わかりやすく紹介するのが、全国書店新聞の最大の特徴です。

2014年最初の発行となる1月1日号では、恒例の新春直言「日書連会長に聞く」で、昨年6月に第9代目日書連会長に就任した舩坂良雄会長のインタビューを掲載しました。舩坂会長は書店再生に賭ける意気込みと、消費税率引き上げにあたり出版物に軽減税率を適用するよう求めることを力強く語りました。

日書連12月定例理事会の記事では、政策、書店再生、組織、広報、消費税、取引改善、流通改善、読書推進、指導教育の各委員会からの報告事項を紹介しました。議題の中心は4月に迫った消費税率引き上げ問題で、昨年4月から続けている軽減税率を求める署名運動、議員への請願活動を継続して行うことを申し合わせました。

業界ニュースのページでは第2回静岡書店大賞授賞式の記事を掲載しました。いま全国各地で本屋大賞や商談会など、書店員が主体となって企画して取り組む動きが広がっています。昨年は本屋大賞が10周年を迎え、京都で京都本大賞、大阪でOsaka Book One Projectが初めて開催されました。東京の書店大商談会、大阪のBOOK EXPOの両商談会は、日書連が後援しています。こうした動きを紹介することも全国書店新聞の大きな役割です。ユニークな書店の取材記事も随時掲載しています。

組合の広報紙ですから、理事会をはじめとする組合の各種会合の内容を客観的に紹介することが、全国書店新聞の主たる役割です。一方、書店経営者、書店員の生の声を伝える特集も支持が高く、編集者として大切にしています。書店業界を取り巻く環境はとても厳しいですが、組合加入書店の皆さん、出版業界で働く皆さんが元気になるような紙面作りを心がけたいと思っています。 http://n-shoten.jp/newspaper/

Copyright (c) 2014 東京都古書籍商業協同組合

古本屋ツアー・イン・ジャパンの2013年を振り返って

古本屋ツーリスト 小山力也

どうにかこうにか乗り切った。2013年は、そう思える節目の年となった。古本屋調査のキモとなる、訪ねるべき未踏店の欠乏が、いよいよ深刻な障害となり、大きく目の前に立ちはだかって来たのである。毎年同じようなことを言っている気もするが、毎年本気で言っているつもりだ。いや、正直言うと、未踏のお店はまだまだ悔しいくらいに残っている。要するにそれらが、住んでいる東京から遠く隔たっているために、おいそれと調査は出来ぬ状況となってきたのだ。

しかしそれでも、嵩む交通費をどうにかやりくりして色々食いつぶしつつ、一店一店を、まるで深海に素潜りで潜水して、海底の宝石を拾って来るように、各地方を訪ねては調査して戻って来るのを、根気良く阿呆のように繰り返した。つまり、毎年“未踏店の欠乏”を感じても、調査をまだ続けられていると言うことは、どうにかそれをクリアして来たことになる。クリアしたからには、さらに訪ねるべきお店は、より遠くになってゆくことになる。つまりは己の神経と交通費感覚を麻痺させ、航続距離をだましだまし延ばし続けているのである…。

新発田・日光・米沢・宮古・鶴岡・柏崎・船引・大垣・益子・福井・東岡崎・電鉄石田・名取・石巻・保原・大形・伊豆高原・和歌山・三つ峠・円山公園・滝川・百合が原・神戸・白河・二川・相馬・尾張一宮・那覇・新下関・黒崎・鹿児島・富士・西那須野・新安城・武庫川・蔵王・田沼…。もはや、字面では何処の地方か分からぬ見知らぬ街を、古本屋を求めて多く訪ね歩いて来た。古本屋を目標にしていなかったら、一生縁の無い土地として、過ごはずの場所ばかりであると言えよう。そんな初めての土地で、見たことのない景色を眺め、空気を吸い、聞いたことの無いイントネーションの言葉に接し、古本屋で本を買うことは、やはり至高の体験なのである。

段々と、その麻薬的快楽に溺れ、地方に行くことが己の使命であるように思い、非日常であるはずの旅が日常となり、次は何処に行こうかと常に考えている…もはや“何処に行けるか”ではなく“何処に行こうか”となってしまっているのである! タガの外れた我慢比べほど恐ろしいものはない。まるでギャンブルにのめり込むように、神経と正気を麻痺させ、賭け金を際限なく積み上げるが如く、地方の古本屋に向かってしまう自分がいる…あぁ、この先私は、一体どうなってしまうのだろうか…。しかしそのような我慢比べを継続した結果、今まで未踏だった、福井・和歌山・鹿児島・沖縄に足跡を残せたのは大きな収穫と言えよう。

その上、ここまで活動が派手になったのは、年末に満を持して発売した初の著書『古本屋ツアー・イン・ジャパン 全国古書店めぐり 珍奇で愉快な一五〇のお店(原書房)』の存在が大きい。己の孤独な調査活動がある程度認められ、本と言う形になったのは、大変に喜ばしいことであった。その余勢をを駆り、ますます古本屋ツアーに狂奔しているのである。単行本を出した時に、よく『ブログはもうやめちゃうんですか?』と聞かれることが多かった。しかし私の心は、本を出して満足するところに決して留まらず、より一層火が激しくなり、ゴウゴウと燃え上がったのだ!

もっと古本屋を!と。だから今現在2014年の始まりは、とても恐ろしいことになってしまっている。そのままのペースで一年進めば、単行本の発売などでは補填出来ないほどの、確実に何らかの破滅を迎えそうな勢いなのである…さすがにちょっとペースダウンを…いや、そんな日和っていたら、間に合わないお店も出てくるはずだ! 早く見に行かなければ! もっと遠くへ! などと日々葛藤し、眠れぬ夜を過ごしている。

そんな風に無闇に何かに駆り立てられるのは、もちろん未知の古本屋の魅力が大きいのが当然であるのだが、近年は閉店への恐れも大きかったりする。2013年は、今まであるのが当然だったお店たちが、大衆店・名店・老舗店を問わず、店舗を畳んでしまう事例が、数多く起こった年でもあったのだ。また、チェーン店・個人店問わず、大型・中型のリサイクル系のお店が、次々と閉店しているのも、そんな危機感に拍車を掛けているのであろう。

勇気ある新店も多数開店しているのだが、やはりある時代をがっちりと支えて来たお店たちが、表舞台から去ってしまうのは、とても寂しいことである。だが先述した新店と共に、新たな販売形式も登場しており、古本の世界は粘り強く、タフに広がり始めている。プロ・アマ・リアル・ネット古本屋問わず、カフェや雑貨店や洋服屋それに公共施設などで棚を借り、寄生あるいは共生という形で古本を販売することが、目立って来ているのだ。以前からその萌芽はあったが、この年はそれがより顕著になったと言えよう。浮き沈みや切り替わりが激しく、なかなか調査しづらい対象ではあるが、古本が並んでいる限り、そこは訪ねるべき新たな形式のお店であることを、私は信じて疑わない。

また、東日本大震災以降の、関東?東北太平洋沿岸古本屋消息調査も、常にツアーの重要なテーマとして存在している。長い時間をかけて、銚子・いわき・宮古・石巻・塩釜・相馬などを訪れ、力強くたくましく古本を売り続ける姿を目にして来た。2014年1月には、早々と釜石に行くことが出来たので、次は青森県初ツアーで八戸のお店を訪ねようと、固く心に誓っている。

このように、色々悩み楽しみ、文句は言いながらも、結局は古本屋を目指す日々を、今年も継続して行くことになりそうである。最後に本を出したことにより、気付いたことをひとつ。それは、私が実は『変わり者』だったと言うことである! 今まで『古本屋ツーリスト』としての顔は、いわゆる古本好きの方しか知らなかったので、その行動や蔵書量についてなど、特に『おかしいですよ』などと指摘されることはなかった。

しかし!本を出したことにより、周囲のあまり古本と関わらぬ一般の人々にも知れることとなったのだが、単行本を手にして、目次を眺め掲載の部屋の写真を見て、驚かれ笑われ、『おかしいよ』『普通じゃない』『変わってるね』『前からおかしいと思っていた』『毎日?毎日古本屋に行くの?』などの言葉をいただくことになってしまった…あぁ、そうか。私は変わり者だったのである…。今年も全国の古本屋さんを調査して回り、変わり者の度合いをより一層深めて参ります。

それと贅沢にもうひとつ望みを上げるとしたら、古本屋さんで自分の本を、古本として買ってみたい…本が出来たことにより新たに生まれた、古本屋ツーリストとしての真剣な思いである。http://blogs.dion.ne.jp/tokusan/ http://www.harashobo.co.jp/

Copyright (c) 2014 東京都古書籍商業協同組合

「即売展の魅力を語る」

相原弼徳

即売展とは何だろうか。本の需要が減少している中で、毎週末の金、土、日に神田 五反田、高円寺の古書会館で開催されている古書の即売会である。店主は自分が出展する即売展に自慢の古書を大量に出展する。出展する古書を見れば店主の意気込みがうかがえる。何故か。この本が、あの本が、こんなにも安く買えるのかという読者からすれば感嘆するばかりなのである。では、どんな古書が実在するのか。ジャンルは多種多様で歴史、文学、郷土史、風俗と何でも揃っているのである。

また、古書だけではなく昭和の匂いしみ込んだ黒電話、生活雑貨など21世紀とは思えないタイムスリップしたような感覚になってしまう品々が古書と同様に出展しているのである。古書という、この2文字から想像するのは古く汚い本を思い浮かべると思う次第である。

しかし、本の装丁、表紙の絵、紙質、現代の先端技術では表現できないほどの美しさと洗練さがあるのです。また紙の匂いに高揚感を覚える人もいるかもしれない。紙には匂いを吸収する力があり本が時代とともに歩んできた哀愁と人間の嗅覚を刺激する記憶の産物なのである。著名な著者が、その時代に出版した本は字体、紙質が当時のままであり現在、販売されている著名な文庫で読むより一層、読者と著者が近ずいて会話ができるのが古書の魅力であると考える。

ここで視座を変えてみよう。

即売展の本を探しにくる人々の様子も興味深いのである。即売展の開館時間は朝10時からにもかかわらず9時から行列をつくり再度、目録を点検する収集家は傍から見れば異様な光景にうつるかもしれない。開館すると我先にと会館の中を走りエネルギーを発散する。これが若い人ではなく高齢者なのある。まさか即売展で高齢者の実態が観察できるとは驚きなのである。そして誠に残念なことは若い人の来館する人数が少なく元気がないことである。即売展に来館する人は本を介在して友人作りの交流の場所としているのではないかと考える。

また人間(生物学的)は本能もしくは欲なしには生きていけない存在なのかもしれない。これらの先天的遺伝子が単に有利に作用する事が老人の元気の源ではないかと推察する。本を探している時でも人間の性格は違うもので本の状態を詳細かつ大事に調べる人がいれば内容のみを吟味する人もいて赤ん坊をあやす様でとても興味深いのである。そして店内は混雑し目的の本を獲得するため一触即発になることもあり戦々恐々の雰囲気である。そのため、これを避けるためにも2日目に来館する事が良い方法ではないかと思う。この雰囲気からもうかがえると思うが、それぐらい即売展では多くの人間ドラマと珍本が同時に得られる最高の舞台ではないでしょうか。

話は前後するが即売展では目録という物があり、これは即売展の2週間ぐらい前に送付される。この目録だけを見るのも自分の知的好奇心を拡張させてくれ未知の分野に足を踏み入れる機会を与えてくれる。しかし目録を見たら最後、絶対に行ってみたいという衝動に駆られるので注意(覚悟)が必要かもしれない。それぐらい毎回の即売展では多くの種類の古書が出品し、日本の出版文化には目を見張るものがあり世界に誇れる文化ではないかと考えています。 以上の事から、電子書籍が流通し画一化された社会の今日、人間味あふれる即売展と著者とより近くで対話できる古書の世界に一歩踏み込んでみるのも今の時代だからこそ必要なことではないでしょうか。

H.A生

追伸:小生は医学部の教育に40数年勤務してきた関係で気象と疾病(生気象学的)及び社会環境と犯罪および自殺の研究、入浴中の事故死などについて研究してきた関係の書籍があれば御知らせいただければ御幸甚である。 息子は英語に興味がありTOEIC(990点満点)を取れる書籍を探しています。そこで、何か良い書籍があれば御推奨していただければ光栄です。

Copyright (c) 2014 東京都古書籍商業協同組合

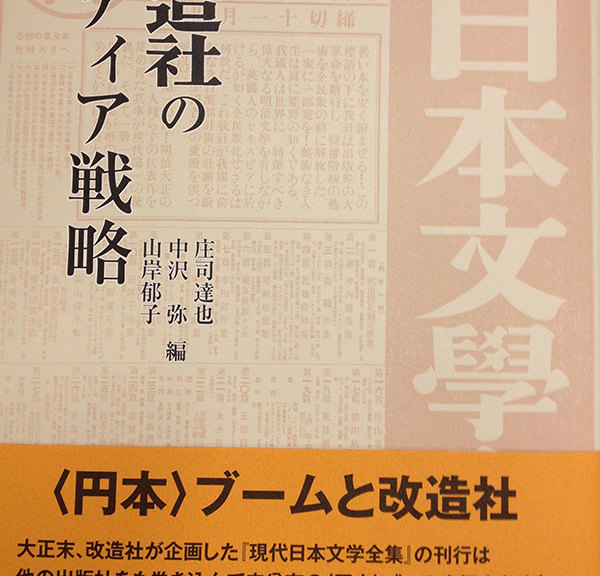

『改造社のメディア戦略』のリアリティ

庄司達也

10年ほど前に始めた研究会での活動の成果をまとめた1冊です。初めに集ったメンバーのお互いの紹介で広がっていった10人は(当初は11人)、結局、10年間という時間を「改造社」という稀有のテーマを見つめる研究仲間として、共に歩むこととなりました。それぞれが主にしている研究テーマ、対象とする処から少しずつズレている「改造社」という素材、「円本ブーム」というどことなく怪しい響きのする言葉に誘われて、普段の関心事も出身大学も異なるメンバーが、資料好き、談論好き、酒(席)好きという共通項を要として、取り組んできたのです。

そのせいか、「目次」に見られる各論の立ち姿は、それぞれに論者の個性を発揮していて、まとまりと云ったことからは、少しばかり遠い処にあるものになったようにも思われます。私は、編者の1人として関わっているなかでこのことに気付いてはいましたが、狭い意味での「文学研究」などという「場」にとどまるものではない「円本ブーム」のその一端でも解明したいということそのことが、各論の執筆者らの関心の方向性を多彩に展開させているのだと考えた次第です。まとまりを無理には持たせないことが本書の大きな魅力となり研究上にも意義を作り出すのに違いない、と云うのは、何も都合の良い言い訳を見つけただけでないことを、本書の読者はお認めくださることと思っています。

それぞれの論を貫く共通の基盤は、この10年の間に行った全国各地での資料調査の結果と、そこで直接に得た体験であると思っています。出来る限り対象となる土地を訪ね、原資料にあたる。このことを基本的な作業として取り組んできました。

そのような中で、今でも忘れられないのが、長崎での調査です。最近では図書館が機器の面でも整備されている関係から、大抵はマイクロフィルムなどを閲覧することになるのですが、この館では、一紙だけデジタル化がされていなかった関係から、新聞の原紙を直接に閲覧する機会を得たのです。新聞の一頁一頁から立ち上がってくる臨場感に、打ちのめされそうになりました。「円本ブーム」に曝されて、躍らされて、一翼を担った多くの人々の意識と一瞬間シンクロしたような気分になりました。この実感が、各論のリアリティを支えてくれているのだと、編者であり、執筆者の一人でもある私は、信じこそすれ疑うことはありません。

本書には「資料編」を附しました。これは、或いは「附録」などではなく、「本篇」ともなり得るページかも知れません。多種多様な「円本ブーム」の有り様を、どうにか可視化できないものか、疑似体験をできないものかと愚考した結果が、データの掲載でした。「円本」全集はその企画の数が200とも300とも云われています。これらをどうしたら実感をもって捕まえることが出来るのか。その答えの一つが、「『全集内容見本』一覧」なのです。曖昧なものは曖昧なまま提示するべきだろうとの考えから、敢えて振り分けることをせずに、収集した資料のほとんどを採録しました。また、「メディア戦略」という観点からは、新聞紙面に掲載された「円本」広告の一部を「『東京朝日新聞』掲載『現代日本文学全集』宣伝広告紙面」として画像で示しました。全国各地で行われた講演会を一覧表にまとめるなどのことも試みました。中には調査が充分でないままに推定をして掲載した情報もあり、今後の課題としたいと思っています。

10年前、昭和初年代に「円本ブーム」を創出した改造社を研究対象として据えることには、その絶妙なタイミングからも、大きな魅力がありました。それは、社主の山本実彦の遺族から作家の原稿などの資料が実彦の故郷の川内市(現、薩摩川内市)に寄贈されたこと、また、慶應義塾大学にも実彦の遺族から改造社の内部資料が多く寄贈され学内に研究グループが組織されたことなど、改造社研究の環境の整備が一挙に進んだという事情が大きく作用しています。そして、多くの研究者によって文学とメディアを巡る研究の進展が大きく果たされつつあった時期です。我々の研究会は、そのような時にも恵まれてこの10年間を送ってきたのだと今は強く思っています。

研究会の発足から今日まで、多くの方々のご助力を得て勉強を進めてきました。本書が、それらの方々への感謝をお伝えする1冊ともなることを願っています。 http://hw001.spaaqs.ne.jp/soubun/

Copyright (c) 2014 東京都古書籍商業協同組合

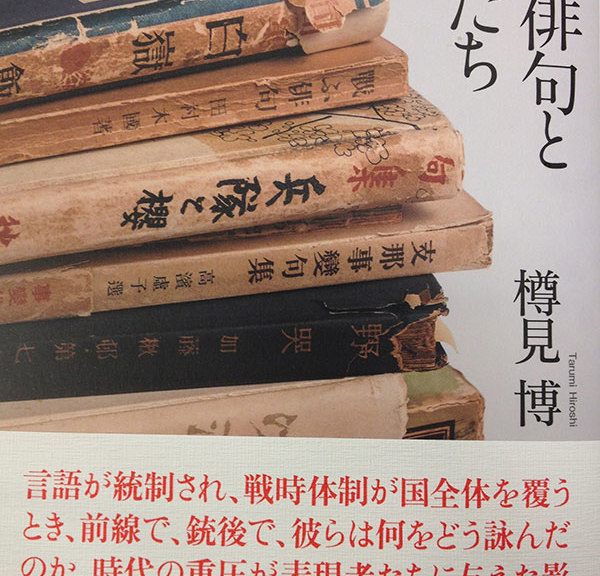

『戦争俳句と俳人たち』について

日本古書通信 編集長 樽見 博

ようやく『戦争俳句と俳人たち』が刊行になった。「戦争俳句私論」を松本八郎さん主宰の書物誌『サンパン』に連載を始めたのが2008年6月で、3回書いた。その後、前橋の古書店山猫館書房の水野真由美さんと当時は土屋文明記念文学館にいた林桂さんを中心とする俳句同人誌『鬣(たてがみ)』に参加し、2009年5月から11回連載させて頂いた。それを元に1昨年3月に最初の原稿をまとめ、出版をすすめてくれていたトランスビューの中嶋廣さんにお渡しした。以後2年間かけて俳句とは無縁の方にも理解できるよう、また新たに判明したことなどを加筆するなど、都合8年間かけて何とか完成にこぎつけた。職場が神保町古書店街という絶好の環境と、良き人たちに恵まれた結果だと感謝している。

私が編集している『日本古書通信』は古書趣味の雑誌で、効率のみが重視される時代になれば不要不急のものとして存続は難しくなる。古書の世界で遊んでいられるのは平和である証拠なのだ。そんなことで以前から戦時中から終戦直後にかけての表現者たちの言動の推移を示す資料を集めるようになった。自分が戦時中のような状況におかれたらどうなるのかという懸念があるからだ。その中でも、戦争中の俳句界を詳しく考証したものが少ないことに気づき注意することになった。もとより俳句は好きであった。

本書第Ⅰ部は、戦時中に師から独立して自らの俳句観を確立していった山口誓子、日野草城、中村草田男、加藤楸邨の戦争とのかかわりを時代の推移にそって追い、第Ⅱ部では、戦前戦中の俳句入門書や理論書の中で戦争俳句がどのように扱われているかを紹介、第Ⅰ部でとりあげた4人以外の俳人の戦争とのかかわりを解説した。集めた資料はいつの間にか六畳間一杯になってしまった。

『鬣』の同人たちは、30代から50代と比較的若いが、高校時代からの句歴を持つベテランが多い。その点私はまったくの素人で、そんな私が一時代の俳句界を検証するというのは蛮勇に等しい。それでも、俳句理論上の問題だけでなく、出版や言論にまつわる全体的な視点から探るには、俳句以外の資料も必要であり、その点、私は収集に有利な環境にあり、集めた以上、整理しておくことが、『日本古書通信』の編集にかかわる者としての義務とも感じたのである。現在の古書業界で俳句資料は軽視されている。古書価が低ければほとんどがやがてゴミとして処分されてしまうのだ。

書き上げて今改めて思うことは、小説などと違って俳句は、芸術としての俳句を追求する俳人と、生活の潤いとして日々の感動を気軽に十七文字に表すことを喜びとする庶民によって成り立っている。物質的にも言論上でも制約の多かった戦時中にあって、最も困難であったことは、個人的な芸術的追求と天秤にかけてどちらが重いと判断されるようなものではないが、人々が作品を発表する場所である俳句雑誌の継続であり、そのために払われた懸命な努力は真に敬意に値するだろうということである。それは、少々気恥ずかしいもの言いだが、3・11という未曽有の試練に直面している我々が、常に今回の惨事で傷ついた人たちと共にあるという意識を持って生きていくことが大切であるということと通底しているようにも思うのである。 http://www.hanmoto.com/bd/isbn978-4-7987-0146-2.html

日本古書通信http://www.kanaishoten.jp/kotsu/

Copyright (c) 2014 東京都古書籍商業協同組合

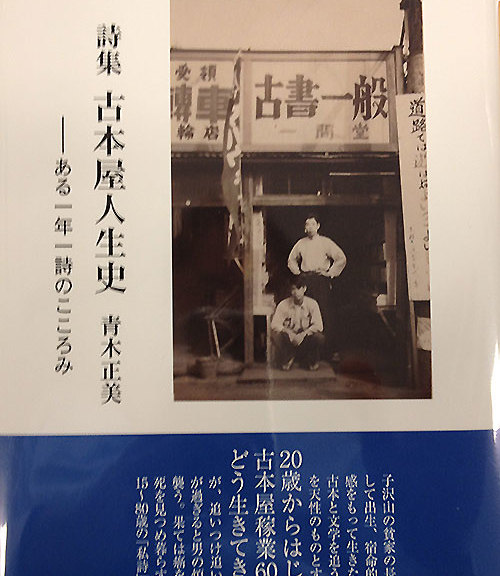

詩集 古本屋人生史

青木正美

二十歳で始めた業歴も私的蒐集(コレクション)を息子に託し古書市場で売っている、この二、三年を含め六十年にもなる。 私は終始文学書主体に商売をし、結局は自筆物を得意とした。若き日は詩らしいものを書いていたが「現代詩」が苦手で同時代の詩人では唯一、素直に頭に入ってくる大木実が好きで、ひそかに私淑し『場末の子』から『駅の夕日』までを初版で集めた。大木は少年時の万引を最後の詩集に入れており、私も少年時の体験を「幻の古本屋」という序詩に告白した。

私は三年前に咽頭癌に倒れ、治療は筆談から始め、以来街歩きと予後の通院くらいしか出来ないでいる。よく昔の日記を読むがその端々には詩らしいものが見つかり、移りゆく心情や光景やらが甦った。それらをノートに写し始めて一年、一年一詩を原則に、年代順に八十歳の老いまでを採集してみた。例えばこんな詩。

俺が東部古書会館の開くのを待っていると/ここ山谷の空から/どこかの煙突から出た煤が舞い降りて/風に吹かれてあっちこっち

南千住駅へ向かう通勤の娘の足もとに/まとわりついたりはなれたり/はたまた気まぐれに舞い上がったり/そしていずこかへ消えうせた

煤の命は俺の命/大した違いはありはしない

私は明治古典会の日以外、建場廻りに励み、下町の古本市場にこうして早朝から出品のため車で待っていたのだ。「山谷の朝」(一九六八・七・一五=35歳)と題し、詩集に入れたものだ。やがて克苦勉励、追いつけ追い越せが過ぎると、凡愚はおきまりの男の煩悩にも襲われるようになる。日記は正直にが信条の私はその日々までも詩にしていた。・・・・・・果ては「因果報応」の言葉を胸の内で繰り返さなくてはならない病にさいなまれるととなる。

Copyright (c) 2014 東京都古書籍商業協同組合

投稿ナビゲーション

Just another WordPress site