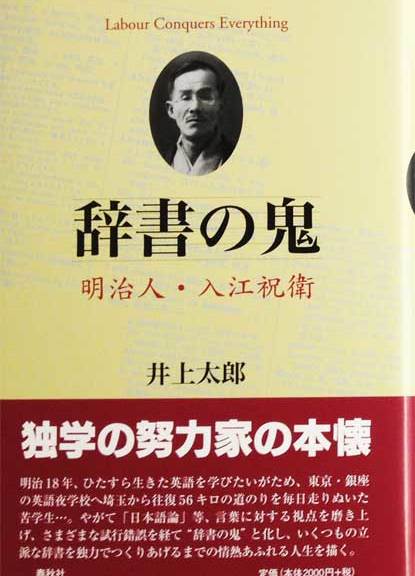

自著を語る(81) 『辞書の鬼』裏話

即売展の魅力を語る その2 即売会は「文脈棚」だ

即売会は「文脈棚」だ書物蔵 |

| 拙ブログは「古本オモシロガリズム」を標榜しとります(`・ω・´)ゝ それはどのような本であれ自分の興味の文脈にひきつけて考えられればオモシロく読める、ということなんで(o^∇^o)ノ

最近は出版史方面へ転進しつつあれど、最初は図書館関係書をいかにオモシロく読むかに熱中しておりました。ただの図書分類表に「日本主義」的世界観を見たり、地味な目録法にトンデモ日本語処理を見たり、こっちがオモシロい枠組みを用意できさえすればオモシロく読めるちゅー……(^-^;) しばらく前からそうやって、戦時期「大東亜図書館学」の復活を目論んどるわちきであります(;´▽`A“ 8年前、古い本を拾うため週末古書即売会に進出したのが、それからしばらく行くうちに即売会のさらなる醍醐味がわかるように(o^∇^o)ノ よくデパート展とかでフツーの人が、「料理の本はどこ~?」とか店員さんに聞いていることがあるけど、即売会の本の並びは出店ブースごと独立だから、会場全体で図書館みたいな主題排架じゃないのだ(。・_・。)ノ で、フツーの人はそれを「不便」と感じもするけれど、実はそこが、わちき等みたいな古本ずきには好ましいことだったりも……(σ^~^) 即売会は決して脈絡なく本が並んでいるわけではなくて、むしろ脈はある、というか一部でハヤリの「文脈棚」というのかしらん(σ・∀・) 本の元の持ち主の問題意識や職業やら、はたまた陳列してる古本屋さんの専門やその周辺ジャンルやらが反映されててオモシロ(≧∇≦)ノ 業界人の追悼録とか(題名などからはわからない)、ぜんぜん違うジャンルだけど部分的に、あるいは読みようによっては斯業に役立つ本とか、機械検索では分からない文脈で本が並ぶことになるから、すでに知ってる本のとなりに並んでる知らない本を見る、ちゅーのが即売会がオモシロくなる第一歩かと(σ・∀・)σ 3年前、昭和12年に35部ほどしか刷られなかった趣味誌『雑誌愛好』第10号を拾ったのも神保町の即売会。近代文学を専門とする扶桑書房さんの、即売会2日目のスカスカに空いた棚にひとつだけポカリと置かれていたもの。これはいわゆる書誌というジャンルの出版物で、扶桑さんの専門、文学書の周辺領域だったから安かった。けど、わちきにはものすごく役立つもんだったことが後で判明o(^-^)o 戦前の雑誌研究史や、後に入手せる『全国主要都市古本店分布図集成』(昭和13年版)へ至る道でもあったのだ!`・ω・´)o これなぞキチンとしたコレクターシップが成りたつジャンルのお店なればこそ、ポカリと周辺に置かれるのでありますなぁ(*´д`)ノ 古書即売会ちゅーのは、やや広めの知識と、自分なりの問題意識、それから、ちょっとした技法さえ身につければ未知のオモシロ文献に巡り合える「本のワンダー・ランド」なのだヾ(*´∀`*)ノ゛キャッキャ |

|

Copyright (c) 2012 東京都古書籍商業協同組合 |

自著を語る・番外編 (訳書を語る) 自由を賭けた出版人の闘い

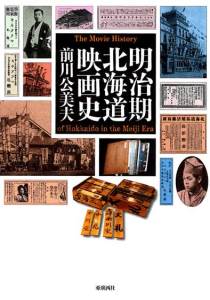

自著を語る(84) 『明治期北海道映画史』

『明治期北海道映画史』前川公美夫 |

| ①チンドン屋同士が路上で出くわしたときはどうする? ②啄木が活動写真上映中の芸者の態度に苦言を呈する記事を書いたが、その小屋に掛かっていたのは芝居だった。記事は啄木の捏造?

この2件はいずれも明治末期、北海道は釧路で起こった出来事である。前者の答えは「お互いが通り過ぎるまで鳴り物は休む」なのだが、このときは一方がさらに高らかに音を出し続け、殴り合いが起こって警官が出動する騒ぎとなった。 後者については啄木捏造説にかなり傾いたのだが、作り話だったら地元の人にはすぐにばれるし、啄木がそんなことをしなければならない理由は思いつかない。芝居の上演に、活動写真はどう絡んでいたのだろう…。 『明治期北海道映画史』は、ちょっと面白そうなこんな話もありはするが、中心をなしているのは明治30年からの16年間に北海道(および樺太)で活動写真の上映がどのように行われていたかの記録である。 記述のほとんどは当時の新聞に基づいている。見得る限りの新聞はすべて調べたが、まだ刊行されていなかったところが多いし刊行されているまちでも数年間欠号といったことがあったりして、上映全体から見た捕捉率は高いとは言えない。でも、断片的であれ小さな集落での上映も拾えたから開拓期の北海道で相当量の上映が行われていたことは確かで、当時の北海道に映画という文化の波が、中央から遅れることなく、またくまなく届いていたことに驚かされる。 明治も末期になると都市には常設館ができるようになるのだが、調査対象期間中の上映の大半は、本州勢であれ地元勢であれ、巡業隊によるものだった。 前著『頗る非常! 怪人活弁士・駒田好洋の巡業奇聞』(編著。2008年、新潮社)の原稿に目を通していただいたある映画研究者は私のことを、「興味は興行面にあるようですね」と見抜いた。北海道新聞社で音楽事業に携わってから記者となって専ら文化面を受け持って来た私にとって、それまで手掛けていた音楽史から映画史へという移行は自然な流れなのだが、映画の専門家には不思議に映ったようだ。 |

|

Copyright (c) 2012 東京都古書籍商業協同組合 |

自著を語る(87) 「書店の棚 本の気配」

「書店の棚 本の気配」東京堂書店前店長 佐野 衛 |

| この本の全体は5章に分かれていて、1章、3章、5章がエッセイ風になっています。1章は本をとりまく環境を近景から見たもので、3章はそれを少し遠景から見たものを書いてみました。これはこの本の編集をしていただいた中川六平さんのアイデアです。ただし書店業界のデータ分析ではないので、データをもとにした部分はほとんどありません。エッセイといわれる所以です。

本が読まれない時代だとか、バーチャル書店とリアル書店だとか、電子書籍元年だとかいわれながら、本はこれからどうなっていくのだろうか。ネガティブなことばかりではないと思います。いままでに経験したことをもとにいろいろと頭をめぐらしてみました。読んでいただいて、異なった見解も出てくるでしょうが、それもこの本からの問題提起にはなるかもしれないと思います。 2章と4章は記録的なものです。これも中川さんの指示でできあがりました。2章は在職最後の年のできごとを日にちをおって書いたものです。これに対して4章は店長時代に記憶にのこったことを書きとめたものです。原稿としてはこの4章が一番古いものになります。仕事というものは、いずれも多くの人々の支えがあって可能になるもので、そうしたことの記録として読んでもらえれば仕事が楽しく思われるでしょう。登場していただいた方々はすべて実名ですが、まだまだここには登場していないお世話になった多くの方々がおります。紹介しきれずに申しわけなく思っています。 5章は読書について、最近の世相も含めて引用を交えながら、少し自分の考えを述べてみました。どの程度のできになっているのかは、読者の判断によるのでしょうが、この中に読書のヒントでもあれば大変嬉しく思います。 |

|

Copyright (c) 2012 東京都古書籍商業協同組合 |

編集長登場・番外編 『神保町公式ガイドVol.3』絶賛発売中

自著を語る(86) 『復興の書店』について

『復興の書店』について稲泉 連 |

| 私がこの『復興の書店』の取材を始めたのは2011年5月のことでした。 当時、津波によって大きな被害を受けた町では、道路を覆っていた瓦礫こそ片付けられたものの、被災の痕跡は生々しく残り、町から町へ行く度に胸に痛みを覚えるような光景が続いていました。

そんななか、被災地の書店をめぐりながら強く印象付けられたのは、被災直後からそこに「本」を求める人々の姿があったことを、書店経営者や書店員の方々が誇らしげに、そして自分はその光景を確かに見たのだという実感とともに語ってくれたことでした。 本書に登場する三陸沿岸や福島県浜通りにある書店は、震災前から地域に根差した経営を続けてきた「町の本屋さん」がほとんどです。いま、そうした書店の多くは経営が苦しく、津波や原発事故による被災がなくとも、廃業を余儀なくされるお店も少なくありません。 震災後に店を再開するとき、何人かの書店員の方は「こんなときに店を開けても、本当にお客さんが来るか半信半疑だった」と考えていたと言いました。ところが実際には、水や食料が不足し、スーパーマーケットにリュックサックを背負った人々が並んでいたまさにそのとき、同じように町の書店にも本や雑誌を買い求める人たちが列を作った。 いま胸に甦ってくるのは、その光景を語る際の彼らの自信に満ちた表情です。一冊の本を読者の手に届ける――という自らの「仕事」の原点、本を求めて店を訪れた人々の姿にそれを見出し、店舗再建のための力へと変えていった彼らの表情は清々しいものでした。 思えば書店に限らず、普段の日常の中では胸の奥に仕舞われている「仕事」の原点を、様々な立場の人たちがこの震災という体験を通して再認識したのではないでしょうか。 例えば、三陸の製紙工場や地元新聞社などで働く人たちに話を聞くと、彼らは「紙」を生産する責任に気付かされたと語り、地域の過酷な被災状況を伝えなければならないという記者としての役割を痛感したと語る。 私自身もまた、そんな彼らの言葉を聞く度に、取材者として一冊の本を書くことの重みをあらためて感じずにはいられませんでした。 そして取材を終えたいま、「本」に対する愛情が胸の裡で増すと同時に、自分にとってこの本がとても大切な一冊となったことを実感しています。 |

|

Copyright (c) 2012 東京都古書籍商業協同組合 |

自著を語る(85) 『幕府のふみくらー内閣文庫のはなしー』

『幕府のふみくらー内閣文庫のはなしー』長澤孝三 |

| 人は誰でも一生のうちに一篇の小説を書くことができると聞いたことがある。文学的素養のない私には、人を感動させる小説などが書けるとは思われないが、自身の人生の多くの時間を費やした職務について何か書き残しておきたい、これなら私にもできるのではないかと思うようになっていた。ちょうどその時、出版社から本書執筆のお声をかけていただいた。

出版社からは、江戸時代に将軍の文庫として成立した御文庫(明治以降、紅葉山文庫と称されていた)と江戸幕府の研究的諸機関(昌平坂学問所・和学講談所・医学館)等の蔵書を基礎に明治18年12月に成立した内閣文庫の歴史をと所望されたが、制度的な方面と代表的な資料については、内閣文庫創立100周年を記念して刊行した『内閣文庫百年史』に網羅されており、私には、それ以上の知見を持ち合わせないうえに、与えられたページ数も十分でなかったので、思い切って、私が関係した内閣文庫に限ることとした。幸い、出版社も承知してくださったので、結果として「私と内閣文庫」とでも言うべき内容となった。 私は、昭和54年5月に国立公文書館に採用されたが、実質はその一課で古書と古文書を管理する内閣文庫の和漢書専門職として勤務することとなった。私の前任者は、戦後の内閣文庫の基礎を名実ともに築かれた福井保和漢書専門官であった。後任というには余りに頼り無い私は、困ったこと、不明なことがあるとご指導ご助言をお願いしてきた。病を得て退職された福井さんではあったが、その後もお元気で、在職中の23年、退職後の10年、何か疑問が発生すると電話を掛けたり手紙を書いた。これは、先人の持つ情報を、その人だけの情報として私蔵されることなく、業務に有効に役立てるべきだとは表向きの理由で、自らの能力の不足を補いたい一心からである。 一方私には、不徳の致すところか、質問してくれる人もいないので、日常の業務の中で調査実施したこと、実行した業務の経緯、館に関係する人々の訃報などを館報『北の丸』誌上に、昭和62年から退職するまで刊行年の干支を冠して『餘禄』と題して記録することとした。これは、私の日常的な業務活動の報告であるとともに、将来、何かの資料となるのではと思ったからでもある。一つ例を挙げると、毎号『北の丸』に掲載していた春秋の展示会についての報告記を、新鮮味が無いとの理由で、掲載が中止され、展示会の日付や展示資料の羅列だけの味気無いものとなってしまった。 文庫では、実際に展示物等の選択、解説を担当した者だけでなく、管理の立場の者や時には文庫長に依頼し、それぞれの立場で、展示会を回顧し、問題点を確認するなど、展示会が文庫全体の業務として位置付けられるように考えて来ただけに、残念な決定であった。その後、味気無い展示会報告に加えて、公文書館の重要な年中行事である展示会の中で、是非残しておきたい主題の選定、展示物の決定、解説文の執筆に用いた資料、(特に公表を嫌われたが)誤記・誤植、入場者の反応、反省などを、この『餘録』中に忍び込ませることとしたことがある。 今回の著書は、これらの記録を中心に記述したので、その内容は個人的なものになったかもしれないが、かなり生々しく内閣文庫とそこでの仕事を報告できたと思っている。 |

|

Copyright (c) 2012 東京都古書籍商業協同組合 |

編集長登場(8) 「日本古書通信」通巻1000号にあたって

「日本古書通信」通巻1000号にあたって樽見 博 |

| 昭和9年1月、八木敏夫によって創刊された「日本古書通信」が、本年11月15日発行の第77巻11号で通巻1000号を迎える。戦時中の雑誌統合で一時「読書と文献」と改題したが、昭和20年、21年の休刊を挟み、79年間で1000号を積み重ねてきたことになる。これはほかでもなく、本誌を支えて下さった全国の古書店と古本を愛する人々の賜物であると、心より感謝している。

本誌の魅力は、後半の通販目録により、古書店の無い地域に住む人々でも優良な古書を入手出来、立地に恵まれない古書店が全国の愛書家を相手に商売できる手段を提供してきたことにある。また、前半の記事は、古書店主、愛書家、研究者らが書物知識を披露する場所であり、森銑三、柴田宵曲、木村毅、斎藤昌三、柳田泉、長澤規矩也、高橋邦太郎、八木佐吉氏など書物随筆の名手や、反町茂雄、山田朝一、小梛精以知氏など古書業界のブレーンを得たこも大きかった。本誌は、目には見えないけれども、古書店と古本ファンのネットワークを築いて来たと言えるのではないだろうか。 インターネット社会の到来で、情報入手・提供手段としての本誌の役割は明らかに減少したことは事実である。しかし、際限ない情報の宇宙の中で、本誌の持つネットワークという網を通して伝える情報は、抽象的な表現になってしまうが、人の温もりや、実際の本を手にした時の重みや手触り感をも伝えるものであり、今後も残して行くべきものではないかと考えている。 「日本古書通信」の編集に生涯をかけた八木福次郎が、この春2月8日に満96歳で天寿を全うし、1000号を見ることが出来なかったのは残念だが、八木敏夫の開拓心と、福次郎の書物趣味が、読者の心を捉え、本誌に強い生命力を与え、現在発行人は、敏夫の息壮一と乾二が引き継いでくれている。私が入社したのは昭和54年で、通巻600号を間もなく迎える時期であった。以来34年間、同じ仕事を続けることが出来たことはこの上もない幸いであった。 文字通り微力であり、先人の業績に頼るばかりではあるが、1号でもながく本誌の継続刊行に全力を注ぎたいと思っている。通巻1000号は、全国40余軒の古書店のご協力で60頁分もの古書目録で飾ることが出来た。勿論本文も記念の原稿を沢山頂いている。いつもの倍のボリュームだが、長年のご愛顧に感謝して、通常と同じ1部定価700円とした。一般書店への注文、アマゾン、富士山マガジンからの注文も出来ますので、どうかご購入下さいますよう心よりお願いいたします。 |

|

Copyright (c) 2012 東京都古書籍商業協同組合 |