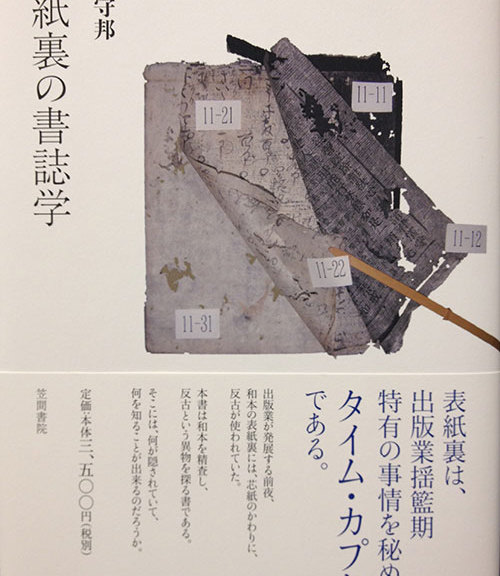

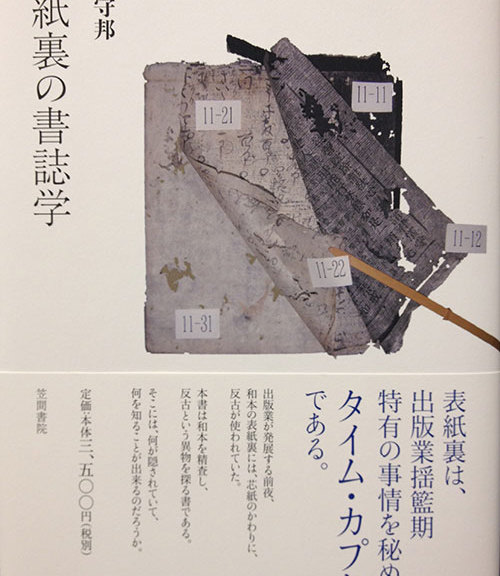

『表紙裏の書誌学』評判記

渡辺守邦

|

| [頭取] 『表紙裏の書誌学』という本が出ました。

[ワル口] 屋根裏、路地裏、足の裏、裏のつく字は数々あれど、表紙裏ってのは初耳だ。

[ヒイキ] 表紙はいわば本の顔、和本では浅葱色とか栗皮色とかに染めた紙、あるいは金襴とか緞子などを使ってお洒落をしてます。そして表紙のもう一つの役目は中身の保護、芯紙というやや厚手の漉返しを表紙に貼りつけますが、それは板本の発行部数が増大した以降のこと、江戸時代の初期までは反古紙二枚ほどを貼って補強材に充ててました。これを表紙裏反古と申します。

[頭取] 表紙屋の手元に集まってくる反古紙といえば、印刷現場から出る校正刷りとか試し刷り、刷りやれ等々、それも……。

[ヒイキ] それも今回出現したのは、淀君と秀頼の最期を伝える『大坂物語』とか本邦初の一切経摺本とされながら全貌の明らかでない宗存版などの古活字版、はたまた表紙屋のものと思われる大福帳などのお宝。

[ワル口] 大福帳がお宝とは、大袈裟な。

[ヒイキ] 表紙裏に反古をひそませるのは出版業の揺籃期に限るところから、調査対象として採りあげられた書物も『全九集』(元和古活字版)・『史記』(慶長古活字版)・『鴉鷺合戦物語』(寛永古活字版)・観世流謡本(寛永六年板)などと絢爛豪華、それに応じて反古もまた珍品が出てきました。

[ワル口] 出てきましたじゃなくって、表紙から引っぺがしましただろう。

[頭取] たしかに原態への復帰はむずかしい課題、その配慮は常に怠ることがなかったもののようでござります。

[ヒイキ] 表紙裏への関心は、ある文庫の『史記』に接することを境に変化があったようです。ここの『史記』は観世流最古版の謡本反古を表紙裏にひそませることで有名ですが、反古の保存と公開との双方への配慮のあることを発見して補修に当った関係者の心配りに著者は驚いてます。また別の図書館では、スケルトン写真によって表紙の前面から裏反古を透視するなど、表紙の解体なしに進める調査を模索したりもしてたようです。

[ワル口] 怪しやな、見えないはずの裏側を見透かすとは、キリシタン伴天連の法か。

[頭取] 詳しくはこの本をお読みくださりませ。

『表紙裏の書誌学』 渡辺守邦著

笠間書院 定価 3,500円+税 好評発売中!

http://kasamashoin.jp/2012/12/post_2497.html

|

|

Copyright (c) 2013 東京都古書籍商業協同組合

|

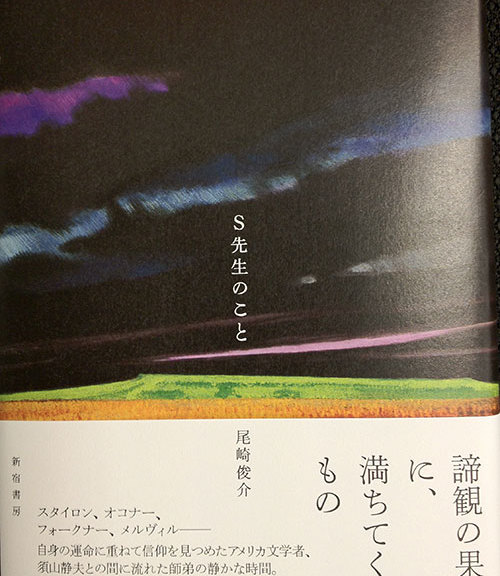

『S先生のこと』

尾崎俊介

|

| 「須山静夫先生のことを本に書いた」と人に言うと、「フラナリー・オコナーの作品は須山訳で読みましたよ!」とか、「フォークナーの『八月の光』は冨山房の須山訳で読みました」といった反応が返ってくることが多い。須山静夫先生のお名前は、世間一般からすればあまり有名ではないかも知れないが、一部の本好きの間では依然として熱烈に支持されているところがあるのだろう。時に「伝説の翻訳家」などと紹介されることがあるのもよく分かる。

無論、いたずらに須山先生を神格化するつもりはない。しかし、翻訳家としての須山先生の姿を間近に見てきた経験からして、先生の翻訳に賭ける情熱は、確かに「伝説」のカテゴリーに入るものだったのではないかと思うことがある。

例えばハーマン・メルヴィルの晩年の大作『クラレル』。原著で500頁に及ぶこの難解な長詩を15年という長い年月を掛けて本邦初訳された時、須山先生は、3種あるテキストを注まで含めてすべて参照し、本作品に少しでも言及している研究書をことごとく読破されたばかりか、舞台となっているイスラエルに二度まで足を運ばれ、主人公である神学生クラレルが作中で歩いたその道をご自身の足で歩まれた。そういう詳細を究めた下調べを当然のごとく済まされた上で、1万8千行になんなんとする詩の一行一行を、それこそメルヴィルがこれを綴った時と同じ気持ちにならんと努めながら、珠玉の日本語に移し替えて行かれた時の先生の峻厳さと気迫は、先生の穏やかにも見える外見を内側から突き破って燃え出すかのようだった。

だが、そこまでの峻厳さ、そこまでの気迫を込めて須山先生が翻訳に、研究に、邁進されたのは、「それが先生のご気質だったから」と言って済まされるものではなかったのである。

若き日に最愛の奥様を病気で失われたこと。そしてその奥様との間にもうけられたご長男を、長じてから交通事故で失われたこと。掛け替えのないお二人を、お二人とも奪われた須山先生の心には、埋めようもない暗黒、「神の残した黒い穴」が大きく口を開いていた。先生の過酷な生涯は、この絶対の暗黒の中を、狂気に落ちる誘惑と戦いながら歩まれた軌跡であり、先生の翻訳も研究も、すべてこの暗闇から抜け出すための、否、この暗闇の果てを見極めるための必死のもがきだったのだ。

本書『S先生のこと』は、先生の苦悩に満ちたご生涯のごく一部を、ただ傍で見守るしかなかった不肖の弟子が、せめてその一部だけでも語り継ぐべく書き上げた、「アメリカ文学者・須山静夫」の墓標のようなものである。

須山静夫という名前に聞き覚えのある方はもちろんのこと、「愛する者を失った時、人はどう生きるべきか」という問いに一度でも触れた経験のある方すべてに本書を読んでいただきたい。そして「S先生」が苦悩の果てに選び取られた生き方が如何なるものであったか、知っていただきたい。

そしてそれを知った時、読み手一人一人が何を思い、何を考えるか――。この本の著者として、私はそれが知りたい。

『S先生のこと』 尾崎俊介 著

新宿書房 定価 2,400円+税 好評発売中!

http://www.shinjuku-shobo.co.jp/new5-15/html/mybooks/437_Ssensei.html |

|

Copyright (c) 2013 東京都古書籍商業協同組合

|

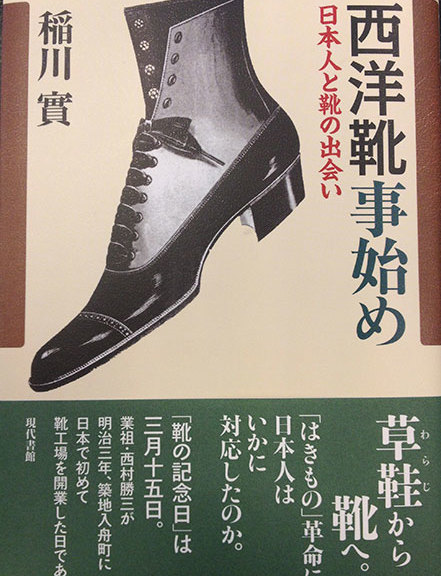

『西洋靴事始め』

稲川實

|

| 私たちは今、何の抵抗もなく靴を履いていますが、今から150年ほど前までは、日本人が履いては ならない、ご禁制の履き物であったという事実は、意外に知られていません。この禁令の影響で、浮世絵師が描く日本人と靴という題材では、靴を靴らしく描けませんでした。当時の国貞や国周の絵の中から、西洋靴探しをしてみて下さい。靴が靴らしく、自由に描けるようになったのは、明治中頃からで、靴の絵一つにも明治維新がありました。

着流しに懐手で立つ、坂本龍馬の写真はあまりに有名だが、あの写真をもって、龍馬が常日頃靴を履いていたとは考えにくい。国事に奔走する革命家が、わざわざ人目を引く禁制の靴を履いて行動したとは思えないからです。しかしそれでも、靴業に携わった者として、新しい時代に向け駆け抜けて行った龍馬には、いつまでも靴を履いていて欲しいと思う一人である。

私の子供の頃、軍人でありながら乃木将軍と東郷元帥のお二人は、超のつく有名人であった。その乃木希典(1849―1912)は、軍靴の改良にも一家言をもつ人であった。明治10年代は、軍靴の試行錯誤の時代で、緊急時に暗闇でも履けるよう、左右同形の靴を試作したりしたが、足を痛める兵が続出、失敗に終わったという笑えぬ挿話がある。乃木希典は晩年まで自説を曲げず、常在戦場の意識か、左右同形の靴を特注し、常用していたようである。かつて京橋にあったイトー靴店の創業者が造ったといわれているので、この確認も楽しみの一つである。

現在その靴が、京都桃山の乃木神社に、合わせて5足収蔵されている。(『はきもの研究会』会長・田口秀子先生確認)写真によれば、砂ぼこりにまみれているようなので、長く現状保存できるよう、何かお手伝いができないかと思っている。

業界誌『皮革世界』(明治43年発行)に「足の大小」という記事がある。それに九文七分(23.3cm)の部に東郷平八郎、十文(24cm)の部には乃木希典が載っている。初代総理大臣の伊藤博文公は、九文八分(23.5cm)の部にある。どなたの自伝、伝記を読んでも、ご本人の足のサイズまでは書いていないから、業界誌記者ならではの貴重な記録である。

一つ一つ、25年間紡いできた情報である。靴の歴史を通じ、改めて足下を見つめ直してみませんか。

『西洋靴事始め』 稲川實著

現代書館 定価:2,000円+税 好評発売中!

http://www.gendaishokan.co.jp/goods/ISBN978-4-7684-5703-0.htm |

|

Copyright (c) 2013 東京都古書籍商業協同組合

|

忘却の彼方に葬ったつもりだったのに・・・

内藤三津子

|

| 昨年夏、論創社からこのお話をいただいたとき、正直なところ大変困惑しました。 ・・・なにしろ、ある方に「精薄的経営」とまで言われた薔薇十字社のことです。苦痛ぬきに話すことができるのか・・・何十年も経って、ようやく私の中の「恥多き過去」として閉じ込めに成功、最晩年をひっそりと生きているだけのときでしたから。

が、ともかくお会いするだけお会いして、場合によっては・・・などと思っていたのですが、結局、小田さんの巧みな質問に誘われるまま、恥を含めた洗いざらいをお話ししてしまった次第です。

思えば、私が編集者になったのは半世紀以上も前のことです。確かまだ、コピー機すら存在していなかったアナログそのものの時代でした。活字はひと文字ひと文字職人さん ― 植字工さんに拾われて組版となり、紙型となって印刷される。印刷会社によって活字の美しさも異なっていた、そんな時代です。それが、数年経つと、組版ではなくモノタイプとなり、やがて活版印刷という言い方がなくなり、書物の1ページを撫でてみても立体的な凹凸の感触が失われ・・・・・・あれよあれよという間に、現在のようなパソコン時代となって、フロッピーから印字転換できるようになってしまった。

そう考えると、その昔の1冊の本の原価は、現在に比べるとかなり高価についていたのではないでしょうか。そんな時代に私の場合はさらに贅沢な本造りを敢行、後先考えずに反省することもなく続けていたのですから、何をかいわんや、です。

ですが、今回、恥ずかしながらお話ししたことすべてを含めて、いまとなると懐かしい。経営に関しては、戻れるものなら、ああしたのに、こうしたのに、と思うものの、若い時代の体力にまかせて、お酒も飲んだが、のべつ出版のことを考えていたあの頃。・・・人に、仕事のほかにあなたの好きなものは、と聞かれると、映画と猫、と答えていたものでしたが、現在私は、視力も衰え、読書量もぐっと少なくなり、映画館へはほとんど行きません。もっぱら、猫の存在と、TVでのプロ野球中継などに救われている日々です。

そんな私ですが、少しでも遊んでやろうというお気持ちの方がおいでになったら、どうぞ、論創社気付でお便りいただければ、どんなに嬉しいでしょうか。

『薔薇十字社とその軌跡』 内藤三津子 著

論創社 定価:1,600円+税 好評発売中!

http://www.ronso.co.jp/ |

|

Copyright (c) 2013 東京都古書籍商業協同組合

|

『探偵作家発見100』

若狭邦男

|

| 『探偵作家発見100』には、100名の探偵作家が登場する。彼らは戦前に生まれ、戦中、戦後に娯楽雑誌やカストリ雑誌に執筆、時には、少部数の単行本を刊行している。それらの収集を通じて、探偵小説研究に力を注いだ江戸川乱歩、鮎川哲也、中島河太郎らがなしえなかった、探偵作家の略年譜や来歴、探偵作家の発表作品や探偵小説の発掘を試みた。

30数年にわたる私の収集は紆余曲折を経てなされたものである。学生時代をすごした東京、なかでも神田の古書店や大岡山のA書店から、読物としてのカストリ雑誌や探偵小説を集めはじめた。しばらくして、会員制(会員数800名)の定期刊行「古書目録」(20頁、100名参加、一人30点登録、年4回発行)には、探偵雑誌(新青年、宝石、黒猫など)やカストリ雑誌が出品されているので、会員に「葉書」を出し、連絡を待って、振込み後に入手する、というような、のんびりした時代のなかで、探偵物のマニアの存在を知ることになった。やがて、親しくなった10名のマニアから直接連絡があって、私にだけ送られてくる出品リストから戦後刊行仙花紙の探偵小説(小栗虫太郎、海野十三、木々高太郎など)を見境なく購入し、また、雑誌「宝石」や様々な種類の雑誌を手当たり次第に手に入れた。

同時期、私の手元には、史録書房、龍生書林、八勝堂書店、芳林文庫、西村文生堂、落穂舎などから探偵物に特化した「古書目録」、また各地の古書店の出した「古書展目録」が年間800点も送られてきていたので、止めどなく購入することになった。今では、定期的に探索ノートを見ながら、ホームページ「日本の古本屋」をチェックしている。勿論、発行されたカストリ雑誌、すべてを完全収集することを目指しているからである。

本書は、そのようにして購入した探偵小説や雑誌に目を通して長い期間にわたってまとめた「探偵作家ノート」50冊をもとに執筆した。探偵物に興味がある若い世代の方々には、探偵作家ごとに、あるいは雑誌ごとに項目をわけて、自分用のデータを蓄積することを薦めたい。そこには、素晴らしい発見があるからで、おそらく君を捉えてはなさないだろう。

『探偵作家発見100』 若狭邦男 著

日本古書通信 税込定価2,940円 好評発売中!

http://www.kanaishoten.jp/kotsu/ |

|

Copyright (c) 2013 東京都古書籍商業協同組合

|

“お茶ナビ”を起点に個性的な街歩きを始めましょう!

国立情報学研究所/NPO法人連想出版 中村佳史

|

| 2013年4月12日、聖橋のふもとにお茶の水の新しいランドマーク「御茶ノ水ソラシティ」がグランドオープンしました。その地下1階にできた街の案内施設「お茶ナビゲート」をご紹介します。“お茶ナビ”を起点にして、個性的なお散歩を始めてください。

お茶ナビゲートには大きく3つのコーナーがあります。まず入口正面に、お茶の水を中心とした約2キロ圏内の大きな地図が掲示している「お散歩ステーション」。その前に設置しているタッチパネル端末では、文豪ゆかりの地やこだわりの店など、お茶の水界隈の見どころ約300件の情報を見られます。この中から気になったスポットを選んで、自分だけの散歩地図をプリントアウトして持ち帰ることができます。

次に「歴史ギャラリー」です。ここでは、お茶の水地域の歴史と御茶ノ水ソラシティが建っている神田駿河台4丁目6番地の歴史を、江戸時代から現代までおおまかに紹介しています。また、大型フラットタッチパネルモニタでは、お茶の水一帯の街並みの変遷を、時代ごとの古地図と古写真を自由に切り替えながら詳しくふりかえることができます。

3つめは、床から天井まで迫力ある棚が3方を囲む「想-IMAGINE」コーナー。ここでは今後、アート作品を鑑賞したり書籍をじっくり読むことができるイベントや企画など、お茶の水らしい文化の薫り高い体験を提供できればと考えています。

その他、幽霊坂沿いの長く開放的な通路空間には、大型モニタが27台ずらりと並んだデジタルアートギャラリー「KS46Wall」があり、他ではなかなか見たことのない映像作品が愉しめます。また御茶ノ水ソラシティの脇には、大正6年(1917)に、書籍商「松山堂」の書庫蔵として上棟し、その後「淡路町画廊」として多くのアーティストや地域住民の方々に親しまれてきた蔵が移築され、「Gallery 蔵」としてオープンしました。今後、貸ギャラリーとして活用される予定です。

お茶ナビゲート/KS46Wall/Gallery 蔵

http://ocha-navi.solacity.jp/

運営:NPO法人連想出版

管理:大成建設(株)/大成有楽不動産(株)/安田不動産(株) |

|

Copyright (c) 2013 東京都古書籍商業協同組合

|

古書展の初日は出先つくる術(すべ)

小沼和典

|

わたしは神田のとなり町にある会社で営業職に就いています。勤務中、外回りと称して即売展をのぞくのが趣味です。

題に引いたのは、古書上野文庫の中川道弘氏による川柳です。中川氏の『古書まみれ』では、ほかにも古本好きのサラリーマンが「あるある」と膝を打つ作品が掲載されています。

古本は駅で預けて今日も帰社

古書店へ来るも激務の一つなり

日誌には古書店めぐり抜かし書く

性に合う本屋さんがでる即売展の初日は、いつもより早く出勤し、勤務開始時間まえに雑事をすませ(感心だねと言われる)、開場の十五分前には古書会館へ着けるようこころがけています。

買いすぎた本がカバンに入りきらないときは、川柳よろしく駅のロッカーへ預けたり、会社の室外機の陰に隠し、帰宅時に回収します。

以下、苦労しながら(?)即売展で入手したブツをいくつか紹介します。

1.「安藤徳器 送別会」の芳名帳

小型の折帖。安藤は主に歴史よみものを手がけた作家です。送別会は、1940年ごろの北京で催され、安藤と親交のある連中が別れの言葉を寄せています。

魯迅の弟周作人、周と同じく知日派の銭稲孫、村松梢風などのメンツです。ほかにも、日本軍占領下の北京で働いていたと思われる人たちが、日本人中国人とわず大勢集まったようです。

また、安藤は汪兆銘の自伝を邦訳しており、芳名帳の人脈とあわせて、大陸に太いコネクションを持っていたことがうかがえます。

周作人の肉筆と印があるにもかかわらず値段は千円でした。本屋さんがちゃんと見ていなかったのでしょう。一年ほどまえに買いました。

2.署名入『学術維新原理日本』

戦前を代表するファナティックな思想家、蓑田胸喜の代表作です。本屋さんがつけた紙帯の背に「署名入」と書かれていたので手にとりました。しかし、署名の主は著者本人ではなく、なぜか徳富蘇峰でした。

宛先は田中蛇湖とあります。田中は浩山人・池上幸二郎の父で、池上の旧蔵書が最近、市場に流れたのだと、あとから本屋さんに聞きました。蘇峰が、人にぜひ読ませたいと考えるほど、蓑田へ関心を持っていたのだとわかります。

3.「月刊書好」 書好会同人編 昭和5-6年 17冊揃

大阪の古本屋グループによる書物誌です。業界動向、店主らの随筆や、漫画など掲載されており、全体にただようトボけた感じが楽しいです。

4.日清戦争の陣中日誌

日清戦争にともなう「台湾攻略」に出征した一兵士が陣中で記したメモを、帰国後に清書した和装の写本です。敵兵は、良民にまぎれて家屋に籠り、不意を襲う戦法をとるため、村落をすべて焼き払うといった物騒な記述が散見されます。

5.『投書投稿に強くなる本 趣味でお金のもうかる法』 昭和38年

新聞、雑誌に採用される文を書くにはどうすればいいかを説いたノウハウ本です。メルマガに書くことが決まったとき、文章力をあげるため、買って読みました。わたしの文が読みにくければ、この本のせいです。

※古本川柳は 中川道弘著『古書まみれ』(弓立社) より引用しました。

http://nihon-bunka-center.cocolog-nifty.com |

|

Copyright (c) 2013 東京都古書籍商業協同組合

|

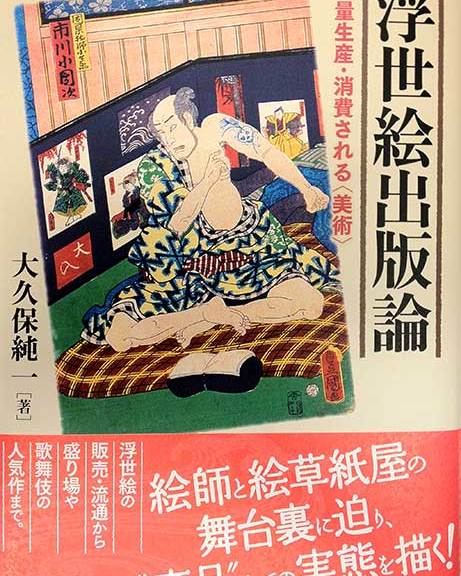

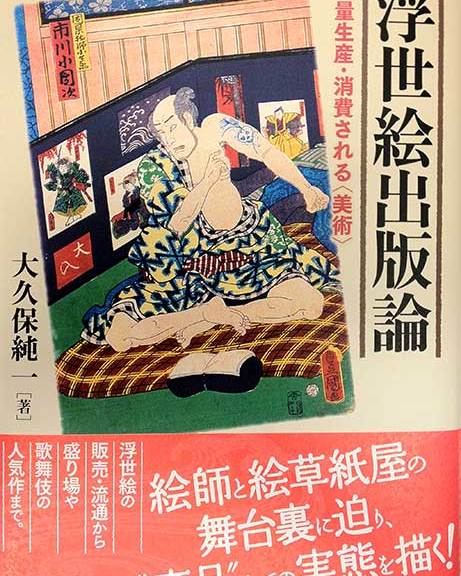

浮世絵はいかにつくられ、そして売られたのか?

大久保純一

|

| 浮世絵に関する講演会をしたとき、聴衆からよくいただく質問に、「錦絵(市販された多色摺の浮世絵版画)1枚の価格は蕎麦1杯ほどだった」、あるいはより具体的に「二八蕎麦の16文と同じだった」などとよく耳にするが、これは本当なのか、というのがある。蕎麦1杯というなら、現在の数百円ほどに相当するだろうか。

これらは江戸文化の入門書などにもよく見られる記述だが、答えは正解でもあり、また誤りでもある。江戸末期に関していえば、天保の改革時に錦絵1枚の小売り値を16文に制限する町触が出されているので、この値段で売買されたことも確かにあるのだが、諸史料をひもとくと、現実には20文から30文程度の値段で取引されていたことが多い。幕末になると、1枚150文や200文もの値段で売られる超高級品(現在の数千円に相当するか)が売り出されることもあり、しかもそれらがよく売れていたことが確かめられる。そうした高級品を数十枚ひと組で一括販売もしていたというのだから、浮世絵は江戸庶民の芸術であるという今日の通説的見方にも、ある距離を保って接しなければならないかもしれない。

また、「当時の浮世絵は、芸術作品というよりも今日のメディアと似たものだった」などという言い方もよくなされるが、実際には1つの錦絵でいったいどれくらいの枚数が摺られていたのだろうか。1万枚、あるいは2万枚などという数字が一人歩きしているが、はたして根拠はあるのだろうか。

拙著『浮世絵出版論 大量生産・消費される「美術」』は、上に述べたような、今日、「通説」として流布しているが、実はあまり詳しくは検討されてこなかった、浮世絵の制作と流通に関する諸問題を、江戸後期から末期の浮世絵と史料の読み解きを通して考察したものである。浮世絵作品の構図や配色といった造形性に目を向けたものではないため、これまでの美術史的な浮世絵論とはかなり様相がことなっている。

ただ、大量生産・消費を柱とする江戸後期以後の浮世絵版画の世界において、流通のありかたが絵の内容や描写を規定する重要な要素であったことは、考えてみれば至極当然のことである。そういう意味では、これまでの造形性ばかりに偏った浮世絵論には限界があるといえるだろう。ささやかながら、本書は従来の浮世絵論とはひと味違う視点を提示することができたのではないかと考えている。

『浮世絵出版論』 大久保純一 著

吉川弘文館 定価3,800円+税

http://www.yoshikawa-k.co.jp/book/b107931.html |

|

Copyright (c) 2013 東京都古書籍商業協同組合

|

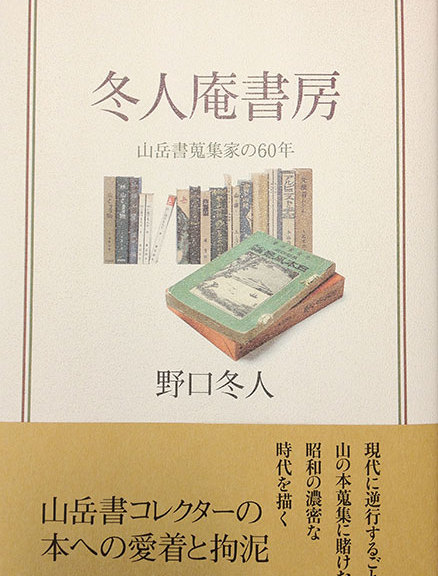

『冬人庵書房-山岳書蒐集家の60年』

野口冬人

|

| 新刊書の中には、時とすると出版された日から古書店に並ぶこともあるが、この本は古書ではない。三月二十日に出版されたばかりの新刊本である。それなのに「日本の古本屋メールマガジン」から、この本について何か 書けと言ってきた。もはや古本なのである。などと少々ひがんで書き出してみたが、考えてみたら本の内容は山岳図書の古本あさりの悲喜こもごもの話を書き連ねたものだ。日本の古本屋に取り上げられてなんら不思議はない。

いや、むしろ私の本のことを好き勝手に書いて下さい、ということは、これはたいへんな宣伝になることである。読者にとって、山岳書をいかに苦労して、身をけずるようにして蒐集に明け暮れた、ひとりの山好き、山の本好きの日々をこの本からかぎとっていただけるなら著者としてはこんな嬉しいことはない。

『冬人庵書房-山岳書蒐集家の60年』と題されたこの本の命名の由来は、山登りの用具と山の本を所せましと並べて、足の踏み場のないわが四畳半の狭い部屋に付けられた名称からとった。

山登りとほぼ同時に山岳図書の蒐集に、それこそ<少しおかしいのではないか・・・>と周りの人たちが陰口をいうほど、明けても暮れても山の雰囲気を常にまとっていた「昭和」の時代の私の日々を綴ったものである。

山を歩くにはガイドブックが必要ということで、はじめは山のコースを知りたいがための案内書集めであったが、それが次第に熱を帯びてくると、記録、研究書、紀行集、エッセイ集などへと広がって行き、果ては「山」と 関係のあるものなら何でもということになって、蒐集の幅が広がって行った。 山を歩くのにいる費用と、山の本を買いあさる資金を得るためには、あらゆるアルバイトに手を出し、たまに得る山の雑誌からの原稿料などはすべて山書の購入に使われた。

山へ行けない休日などは山仲間を集め、「古本ハイキング」と称して、神田古書街から本郷、早稲田、山手線沿線、中央線沿線の古本屋をそれこそ一軒一軒訪ねては、本の棚に目を走らせて山の本を見つけ出した。

山の本を集中的に集めて棚に並べている古本屋もあったが、あまり山岳書に関心の深くない古本屋からは、結構格安な掘り出し物があったりして、夕方にはかついで行ったリュックサックがかなり重くなるほど買いあさったこともあった。

資金がないから毎日一冊ずつを積み立貯金のつもりで買うことを日課にしたり、山岳雑誌のバックナンバーを一冊一冊集めて、十年もかかって完揃にしたりした。

苦労に苦労を重ねて、その反面楽しみながら、山岳図書蒐集に浮き身をやつした悲喜こもごもの青春の日々。今でも高田馬場駅前ビックボックスに古書感謝市が立つとつい足を運ぶ。

60年の成果、約一万三〇〇〇点の山岳書、雑誌、山岳会会報、部報類は、大分県長湯温泉の一角に「林の中の小さな図書館」として収納、展示、公開されて、山の好きな人たちや、温泉保養に来ている人たちに楽しまれている。 次代へ引き継ぐことのできた図書館を造ってくれた首藤勝次氏(竹田市長、大丸旅館主人)には感謝にたえない。

『冬人庵書房――山岳書蒐集家の60年』野口冬人 著

山と渓谷社 税込2,100円 好評発売中

http://www.yamakei.co.jp/products/2812330550.html

|

|

Copyright (c) 2013 東京都古書籍商業協同組合

|

第48回 明治古典会 七夕古書大入札会

|

古今東西 2,000点の文化資料が大集結!

今年は“夏目漱石の原稿”登場!

日 時 「一般下見会」 5日(金) 10:00~18:00

6日(土) 10:00~17:00

業者入札会 7日(日)

一般の方は「入札会」にはご入場いただけません

場 所 東京古書会館 (東京都千代田区神田小川町3-22)

出品物

有名作家の原稿・書簡・初版本、美術・工芸関係書、近代資料、雑誌、ポスター、錦絵・版画、古地図、和本・古文書など オリジナルな、江戸期以前から現代までの約2,000点の文化資料

主 催 東京都古書籍商業協同組合内 明治古典会

入場料 無料

問い合せ先 03-3293-0161(東京古書会館受付)

公式サイト http://www.meijikotenkai.com

来る7月5日(金)・6日(土)の2日間、東京神田の東京古書会館に於いて、わが国で最も歴史ある古書のオークション、「第48回 明治古典会 七夕古書大入札会」が開催されます。

主催は近代文献資料の専門市会・明治古典会(東京古書組合内)です。 通常では古書の市場は、業者のみしか出入りできませんが、7月5日 、6日の二日間は、一般の方にも古書市場の一端をご覧いただける 数少ない機会です。この下見会には各時代の歴史資料や著名作家の 自筆原稿、初版本など、およそ2000点の珍しい文献資料類が一堂に 会し、それら貴重な品々をじかに手に取ってご覧いただけます。

☆本年の注目出品物☆

・夏目漱石原稿「下宿」ペン書190字詰 漱石山房用箋11枚 1帖 280万円

・中原中也書簡 小林秀雄宛 ペン書3枚 1通 400万円

・三島由紀夫色紙 新輯薔薇刑装幀用資料 6枚 ナリユキ

・森山大道 《もう一つの国》ニューヨーク 私家版 表紙シルク

スクリーン 昭49 1冊 60万円

・張作霖書額「退思」 1面 30万円

・ちりめん本コレクション 明治期~大正 平紙本54点含 204冊 500万円

・明治丙申三陸大海嘯之実況 小国政画 4枚続 1組 ナリユキ

・八条院仮名書状集 治承2~3年頃 各2枚継ぎ3通

紙背に装飾供養経跡 1巻 500万円

※金額は最低入札金額です。

第48回 明治古典会 七夕古書大入札会

http://www.meijikotenkai.com/2013/ |

|

Copyright (c) 2013 東京都古書籍商業協同組合

|

Just another WordPress site