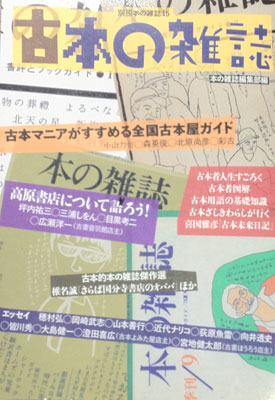

『古本の雑誌』は『「古」本の雑誌』です!

浜本 茂

|

| 10月の末に3年ぶりの別冊を刊行した。その名も『古本の雑誌』。書名を見ると、ふるほんの雑誌、と「ふるほん」を平板なアクセントで読んでしまう人がほとんどだと思うが、フフフ、違うのである。「本の雑誌」の別冊だから「『古』(古に傍点フッてください)本の雑誌」なのだ。そう。「ふる」にアクセントがくるわけです。余談だが、3年前に出した別冊は『SF本の雑誌』というタイトルだが、こちらも「SF本」の雑誌ではなく、「SF」本の雑誌なのである。おわかりいただけますか。

どうでもよさそうなことにこだわっているのは、この書名にこそ『古本の雑誌』のエッセンスが集約されているからだ。何を隠そうこの別冊はすべが新原稿ではなく、4割弱が本の雑誌に掲載された古本関係記事の再録。もっとも古いのは77年の第5号に載った椎名誠「さらば国分寺書店のオババ」で、椎名の同名のデビュー作の原型となったものである。

さらに現役古書店主としての出久根達郎さんへのインタビュー(91年6月号)から、ネット界で噂の古本者御三家がマニアックな自慢の限りを尽くす座談会(02年2月号)、そして11年11月号の突発的古書店主座談会まで、本の雑誌37年の歴史から古本関係の傑作記事を厳選。ようするに「古」(い)本の雑誌なのだが、これがまったく古びていない! 自慢じゃないが、「古」×「古」でコクが倍増というか、いい感じに熟成されたヴィンテージワインのような滋味が誌面のそこかしこに漂っているのである。古本の普遍性ゆえでしょうか。

もちろん新原稿も自信の逸品揃い。吉祥寺よみた屋店主・澄田吉広氏による「古本屋を開業するには」をはじめとする実際に古本を売っている人の弁もあれば、喜国雅彦氏の「古本未来日記」など、掘り出しものを探す古本マニアたちの弁もあり、売る人買う人ががっぷり四つ。中でも特筆したいのは前後編合わせて17ページに及ぶ「日本全国古本屋ガイド座談会」で、なんと4人の古本者が6時間語りっぱなしという超ロングラン。しかも沖縄以外の46都道府県を制覇しているのだから、マニアの世界はすごいのお、と感心するばかり。

頭の先からしっぽまで丸ごと古本一色。理解できない人にはまったく理解できない古本の深~い世界を堪能していただける一冊に仕上がったと自負している。「バカだねえ、こいつら」と自分に重ねつつ、にやにや笑いながら読んでください。

本の雑誌社

別冊本の雑誌16『古本の雑誌』 編集長 浜本 茂

1,680円(税込) 好評発売中

http://www.webdoku.jp/kanko/page/9784860112349.html |

|

Copyright (c) 2012 東京都古書籍商業協同組合

|

古本屋ツアー・イン・ジャパン2012年を振り返って

古本屋ツーリスト 小山力也

|

| 私はもしかしたら古本屋さんに呪われているのではないだろうか…そう妄想してもおかしくないほど、古本屋さんを探し、訪ね、調査し、古本を買い、それらに生活をブンブン振り回され、楽しく毎日を過ごしてしまっている…。

古本屋自主的調査活動五年目に突入した今年は、正月早々古本屋で地震に遭い、また『古本福袋』を買い古本で幸せを呼び込むことから、その古本屋まみれの一年をスタートさせた。古本的幸せをしっかりと呼び込めたせいなのか、何事も無く怒濤のように各地のお店に顔を出し、古本を買い続けることが出来た。一月は京都「善行堂」で精算時に店主に正体を見破られ、二月は雪の気仙沼を訪れて不死鳥古本屋「唯書館」の再スタートを祝うことが出来た。三月は店舗を持たぬ憧れの「月の輪書林」に突撃し強引にツアー。四月は塩尻でお休み中の倉庫のような「対山堂書店」に優しく招き入れてもらえ、五月は火力発電所の特需で湧く福島・植田「瑞林堂書店」で古本と共にコインを買った。

六月は昭和三十年代が冷凍保存された街、山梨の月江寺で「不二御堂」の登場に驚く。七月は琵琶湖畔に出向き、彦根「半月舎」・長浜「さざなみ古書店」の両女性店主店でやに下がる。八月は関内に若者がオープンさせた詩に傾倒する「中島古書店」に感激し、九月は山形の「紙月書房」でミステリ&探偵小説文庫本を買いまくる。十月は奈良に仕事で出張して仕事の合間に郊外の二店を巡りつつ、神保町に勇気ある出店をした「マニタ書房」に拍手を送る。十一月は千葉・太東の崖際で古本を売る「GAKE」に『何でこんな所で古本を売るんだ!』と思いつつ、秋田・羽後本荘の「文弘堂書店」で寒さに震えて棚を見る。十二月は徳島から森下に移転して来た「古書ドリス」に感謝し、大阪の「天牛堺書店 船場店」で均一本を買う…もちろんここに挙げた以外にも、印象的なお店は十指では足りないほどたくさん控えている。

それに私は一月の終りに、ある三店の古本屋さんと、お店を必ず今年中に訪ねることを約束していた…。岐阜「徒然舎」、倉敷「蟲文庫」、犬山「五っ葉文庫」である。前回のメルマガ(2012年7月25日号第117号)で『話す相手が古本屋さんなら、私は『伺います』の言葉を、社交辞令には決してしない覚悟で生きて行くつもりである』とほざいてしまったので、必ず訪ねなければならぬ重い十字架として、ずっと背中にのしかかっていたのだ!しかしどうにか、五月に「徒然舎」、十一月に「蟲文庫」、十二月に「五っ葉文庫」を強引な滑り込みで訪ね、しっかりと約束を果たすことが出来た…それにしても古本屋さんを訪ねるのは、こんなにも難事業だったのか…。

何故そこまでして?と自分でも時たま立ち止まって考えてしまうのだが、そこに未踏の古本屋さんがある限り仕方の無いことと、もはや諦めてしまっている。それに十字架であった三店がどれも良いお店であったことが、結果としてとても爽やかな達成感をもたらし、さらなる古本屋さんへの旅を促し続けているのである!

このように、古本屋さんに呪われたかのような『古本屋&古本狂い』の毎日…とここで結べば例年通りなのだが、しかし今年はちょっとひと味違い、全国から集めて来た古本を、様々な所で販売する機会に恵まれた一年でもあった!西荻窪「盛林堂書房」の常設棚貸しイベント『古本ナイアガラ』(一月ごとにテーマを変えて三十冊ほどを並べている)、わめぞ主催の「みちくさ市」&「外市」、そして一般古本界とはあまりクロスしないライターやクリエイターが主催したアナーキーな「古本ゲリラ」、六角橋商店街で夜に開かれる「一箱古本市」。これらへの参加に加え、自主的に古本屋に関するフリーペーパーを毎回創ることがまた楽しかった。『ナイアガラ』テーマ別の目録擬き・『中野通り古本屋ベルト』(中野通りを中心とした縦3キロ×横1キロに含まれる古本屋さんを紹介)・『古本屋テンプテーション・スパイラル』(自分がどれだけ古本屋が好きでしょうがなくて訪ねているかを、とことん言葉にして表現してみた試み)・『都電荒川線古本屋分布図』・『東海道古本屋さん六次』(神奈川古書組合での古本屋入門講座に備え、神奈川県内にある東海道の宿場町にある古本屋さんを訪ね、古本を買いまくるレポート)・『十九画の呪い』(どうして古本屋を訪ねるのかを、詩で表現した試み)、『古本屋レクイエム』(今年閉店した大好き&印象的だった九店を取り上げ追悼!)・『選挙に行って、一日赤いドリルで管を巻く!』(「古書赤いドリル」での一日店長的受動イベントに合わせて作成した、店主と私がお互いのことを書き連ねたたもの)などなど…書き出してみると、明らかに作り過ぎであることが良く判る…。

元々は、古本屋を開きたくて始めた『古本屋ツアー』なのであるが、未だ開業に飛び出す勇気も甲斐性も無く、庇を貸して母屋を取られる状態が続いている。もたもたしている間に、新しいお店が、新世代のお店が次々と開店し羽ばたき飛び立って行く…。勇者たちの行動にエールを送りつつ、私はその周囲をウロウロウロウロ様子を窺っているだけ…。この調子だと、来年も古本屋にはなれずに、ますます古本屋調査にのめり込んで行く毎日を送るに違いない。一体これは、何の因果なのだ!…あぁ、やはり私は、古本屋さんに呪われているのではないだろうか…。

しかし例えそうだとしても、私はこの先の見えない『こちらが倒れるのが先か、お店を調査し尽くすのが先か』と言うチキンレースから降りるつもりは毛頭無い。来年は、北海道・青森・山陰・四国・九州・沖縄に足跡をつけて来たいものだと、すでに考えてしまっているのだから。

日本全国の古本屋さん、良いお年を!来年もどうか良い古本を、よろしくお願いいたします!

『古本屋ツアー・イン・ジャパン』

日本全国の古本屋&古本が売っている場所の、全調査踏破を目指す無謀なブログ。

お店をダッシュで巡ること多々あり。「フォニャルフ」の屋号で古本販売に従事することも。

トマソン社のリトルプレス「BOOK5」で『新刊屋ツアー・イン・ジャパン』を、

webマガジン「ゴーイングマガジン」で『均一台三段目の三番目の古本』を連載中。

http://blogs.dion.ne.jp/tokusan/ |

|

Copyright (c) 2012 東京都古書籍商業協同組合

|

古書即売展のたのしみかた

古書蒐集家秘書・画家 前田久美子

|

| 十年程前、神保町の近くで働いていて、古書会館を知りませんでした。古書店は立ち寄りましたが、普通の女の子が古書展に辿り着くには水先案内人が必要かもしれません。

その後、就職した会社の社長は大正生まれのコレクターで、古書店の知り合いに社長の話をすると「神保町の古本屋で社長を知らない人はモグリだ」と言われるほどの蒐集家。蔵書は数十万冊。近代文学のコレクションのほかに、和本、短冊、原稿、掛軸などの書画、浮世絵、地図と幅広い内容です。 社長のお手伝いで古書即売展に毎週通い始めて最初の頃、キラキラとした水色の分厚い「泣菫詩集」(大正14年刊)を手に取ると随分古い四つ葉のクローバーが押し草にしてあっておそらくこの本の持ち主は大正時代の乙女でと色々と想像いたしました。四つ葉のクローバーを自分で見つけたいとずっと探しておりましたので、とても嬉しく、即売展には良いご縁があると思いました。

本は人間より長く生き、長い時間ずっと読まれるのを待っています。そして、本の過ごしてきた時間を触感、匂い、自分の記憶と絡み合わせて、現物を手に取ると自然と愛おしさを感じます。インターネットで買い求めるのも良いですが、便利なものは思い出をショートカットしがちに思われ、私は勿体無いようにも思います。時間に研磨され、当時は斬新な本も奥ゆかしく感じられたり、価値も変わります。本は生き物だと思います。

古書展にいらっしゃるお客様や出展の古本屋さんは、皆さんそれぞれ専門の分野があり知識も深く、教えていただく言葉の端々にも只者ではないことがわかります。お客様や古書店主だけでなく古書店の番頭さん、アルバイトのかた、古書に関わる方は面白い人たちが多く、絵描き、役者、演奏家と幅広く、私も絵を描くので良い刺激をいただいております。

先日、旅行中の知人が一人で神保町を散策して面白くなかったとのことで、案内役を請われ、古書即売展でお勧めの本屋さんなど教えていただき、神保町をブラブラしました。結果、神保町は素晴らしく楽しいと満足して帰りました。何事も本当の魅力に気づき面白いと思うには時間が必要だと思います。街も全く同じだと思います。何度も繰り返し通うことが出来ないのだったら謙虚に教えを請うと良いと思います。私は十年ほど神保町に通って、街の方々に顔を覚えていただき、道を歩いていても色々な方とご挨拶ができて、かけがえのない財産ができたと感じております。ありがとうございます。

即売展には色々な会があり、雰囲気も品揃えも違います。出展する本屋さんが違えば本の傾向も変わってきます。ぜひ会の特徴を覚えるまで通ってみてください。そして、本屋さんと仲良くなって、事前に作られる古書即売会の目録に目を通して、本屋さんに注文して受け取りにいらしてください。人気の本だと抽選になります。当たると嬉しいですが、外れてとても悔しかったら、本当の本好きでしょう。そして、探していた本を手に入れる嬉しさに生きる活力を得ます。 |

|

Copyright (c) 2012 東京都古書籍商業協同組合

|

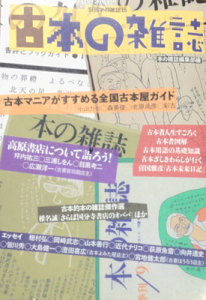

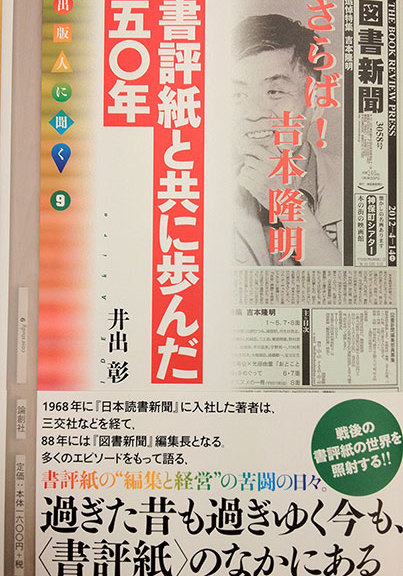

『書評紙と共に歩んだ五十年』

井出 彰

|

| 週間の書評新聞を刊行しているのに、その週の内に刷り増しして、書店に直接持ってゆく、なんて時代が時代があったことを信じる人が今、いるだろうか。六〇年代から七〇年代はじめ、三島由紀夫の自決、ベトナム戦争、浅間山荘の籠城、よど号のハイジャック、11・21新宿騒乱罪などの事件を背景に新聞は売れに売れた。そんな時代に私は「日本読書新聞」に入社した。まるで会社というより、全国で揺らいでいた大学の延長のような雰囲気だった。わずか一年後に編集長となった蒼白き世間知らずの青年の、良くも悪くも人生の価値観を決定してしまった。

吉本隆明と花田清輝の有名な論争をはじめ、埴谷雄高、竹内好、橋川文三、村上一郎、谷川雁等々、挙げれば切りがない。六〇年代、この国の言論界をリードしてきた人たちが、こぞって、ここを舞台に自分たちの主張を展開してくれていた。書評紙の出発点は戦争の足音が聞こえてきた1937(昭和12)年、当時の帝大新聞を拠り所に反戦の論陣を張っていた、学生たち、のちに哲学の祖といってもいい三木清、戸坂潤らが国からの弾圧に、では自分たちで広告をとって刊行すれば文句はないだろうと発刊をはじめたことにある。その余韻余波がずっと続いていたのだ。

しかし、高度成長からバブル期を通って今日にいたるに及んで、人は、いや思想ももの書きも商業化、芸能化の途を辿ることと反比例して、書評紙の発行部数は激減していった。 編集者生活の出発点でこんな時代に遭遇した男は、不器用だった。時代と共に曲がり切ることが出来ずに、ただまっすぐに歩き続けるだけだった。一人去り二人去り、やがて誰もいなくなった。男は出来もしない金繰りをやり、まっすぐな道でさみしい、などと山頭火の句に自分を重ねて悦に入り、酒を浴びては、同じ道を辿っている「図書新聞」に移り、足掛け五〇年になる。時代を背負って同伴してくれた出版社、竹村一の三一書房、石井恭二の現代思潮社、社会思想社、小澤書店等は姿を消している。今日の思想雑誌の魁をなした「伝統と現代」「技術と人間」もない。

かつて、書評文化のない文明国などない。欧米並みの書評紙を造ってやると、嘯いていた青年も、今や目がかすみ、肺に穴があき、足を引きずりながら酔いどれて、今にも沈みそうな泥舟の水を一所懸命にかき出し続けている。バカは死ななきゃ治らない男の半生記である。

『書評紙と共に歩んだ五十年』 井出 彰 著

(論創社刊、定価(税込):1,680円)

http://www.ronso.co.jp/

|

|

Copyright (c) 2012 東京都古書籍商業協同組合

|

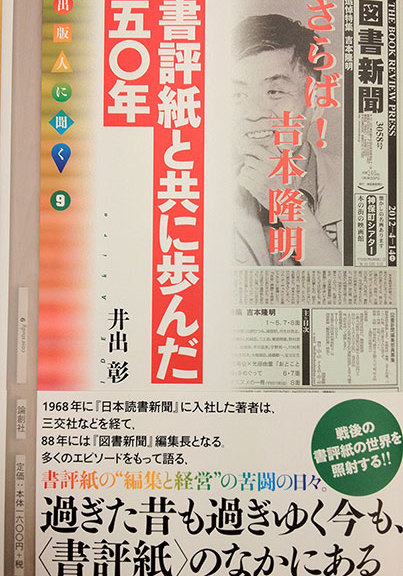

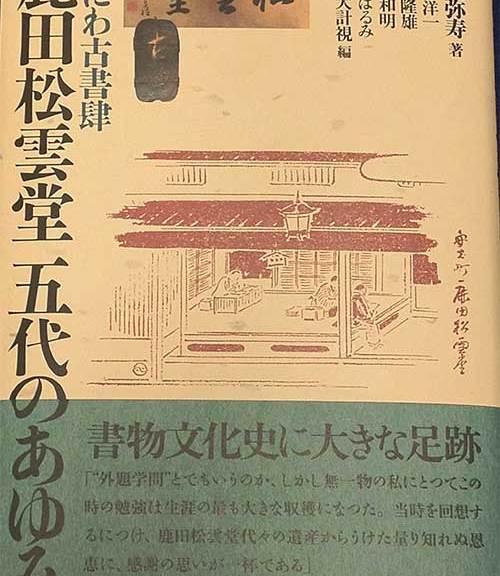

『なにわ古書肆 鹿田松雲堂 五代のあゆみ』

柏木隆雄

|

| 昨年11月末に和泉書院から出版された『なにわ古書肆 鹿田松雲堂 五代のあゆみ』について「自著を語る」と題すれば、文字どおり自著を「騙る」ことになる。本書の著者は19世紀半ばから百年もの間、大阪船場で5代続いた松雲堂4代鹿田静七の長女四元弥寿さんである。私は彼女の稿を少しばかり整理したに過ぎない。

古稀をすぎて実家松雲堂の事績をまとめにかかった弥寿さんは、80歳の折、中之島図書館の『近代大阪の輝き展』(平成17年)で鹿田松雲堂関係の典籍が展観されるや、ますます力を入れて家に残る資料を繙くとともに、縁故の人々に聞き合わせて86歳逝去の時まで細かに綴られた。その稿の首尾を整え、それに関わる原資料を添えれば、大阪の出版・古書肆文化が浮かび上がるのではないか。編集にあたった私たちは鹿田本家から四元家に預けられた明治23年以来の古書カタログ「書籍月報」や「古典聚目」の揃いや古典籍を前に目をみはり、息を呑む思いでその整理から始めた。以来刊行に至るまでのこの1年余は、著者の長女山本はるみさんの大奮闘や長男大計視氏の全面的協力を得て、忙しいながらまことに楽しい時を過ごすことになった。

資料の漢文訓読にあたった合山林太郎大阪大講師や2代古丼の「思ゐ(ママ)出の記」、3代余霞の未公開の日記などの翻刻や注記に力を尽くされた山本和明相愛大学教授、それにお二人を仲間に誘うとともに常に的確な道筋をつけられた飯倉洋一大阪大教授には感謝のほかないが、皆さんそれぞれ大好きな古書のことに携わる楽しみを満喫しておられたようにも思う。本書をお読みになれば、私たちが味わった楽しさを理解していただけるに違いない。

たとえば口絵第1頁にある大塩平八郎市中施行券引札(天保8年)の写真。大塩が蔵書を売って貧民の救済に当ったのは有名だが、この引札は売り立てを取り計らった本屋が、引札と引き換えに1朱(16分の1両)を渡すとする證文で、1万人に配ったと称する。合わせて600両を超す大金となり、大塩がいかに良書を擁していたかも知れ、売り立てた金子は本屋がそのまま預かって庶民に配ったわけで、それを軍資金としたという通説も再検討したい気持ちになる。

また3代余霞の日記は2代の養子になる以前の店員として主人と行を共にしての購書の旅や蔵書家のありようなどの興味深い記述ばかりでなく、結婚して後の家庭人としての心配りなどもその人となりを偲ばせて胸を打つ。また日清戦争時の記録は、一庶民が戦争をどう見ていたか、新聞記事に影響されるところもあるが、率直な戦争の推移を見る目も歴史の証言として貴重だ。

表紙見返しに掲げる昭和10年代の船場の地図は60歳の弥寿さんが同級生に聞き合わせ、また記憶を頼りに写し取ったものだが、その精密さに驚く。裏表紙見返しの明治41年と昭和3年の東西古書肆番付も古書店ファンには見逃せまい。そのいずれの番付にも西の大関、横綱は鹿田松雲堂となっている。東西合わせて栄枯の跡を番付から辿ってみるのもまた一興だろう。 なお本書については忘却散人のブログに詳しい記述がある。ご覧いただければこの稿の不足が補われよう。

『なにわ古書肆 鹿田松雲堂 五代のあゆみ』 四元 弥寿 著

飯倉洋一/柏木隆雄/山本和明/山本はるみ/四元大計視 編

(和泉書院 定価2,625円)好評発売中!

http://www.izumipb.co.jp/izumi/modules/bmc/detail.php?book_id=48118&prev=released |

|

Copyright (c) 2013 東京都古書籍商業協同組合

|

『図書大概』について

大沼 晴暉

|

| このほど汲古書院より刊行した『図書大概』の内容は、林望氏のほめ言葉を爆弾の如く炸裂させた広告と、その上層にのせられた目次とに尽くされていよう。

ただ、私が書物を見る上で常に心掛けているのは、物としての本、云わば物体、民具としての本なのだ。

そこで、

第1章で、図書と他の文献との比較を行い、

第2・3章 物としての本を成立させている要素である容れ物、形態、外形と内容と の連関に及び、

第4章 内容を記述する文体や漢字・片仮名・平仮名の関係に触れ、

第5章 日本の印刷の歴史と、

第6章 図書の調査の仕方とを略述した。

物はどんなに佳い物であろうと、それ一点だけでは何の存在意義も持たぬと云ってよい。他の物と比べることによって、その存在意義や価値は定まってくる。

博物館の鎌は一点のみでは何も語らないが、100点集まれば、その100点を比べることによって、地域性、時代差、用途、使い方など自ずと分かってくる。

図書もその基本は比べ考えることだ。本書はただそれだけを、愚直にくり返し述べたものだと云ってよい。

概説だけでは抽象に過ぎ分りにくいので、後半は250点ほどの図版を用いて、具体と実用とに意を注いだ。

その図版も全国の図書館・文庫の資料に広く眼を向ければ、もっと佳い実例や写真は幾らでもあったであろう。だが現実にそうできない事情は図版写真の掲載料で、一点一万五千円もする図版を250点も掲載していたのではとてつもない高価な本になる。そこで学術書や紀要類に掲載する場合、刷部数も少ないこととて現所蔵者が考慮してくれるが、一般の営利出版ではそうはいかない。

本書の図版を私の属していたもとの職場(斯道文庫・慶應義塾)のもののみに限った理由はそこにある。こうした所蔵者の厚意なくしてはこの本はまず出来なかったであろう。

索引をほめてくれた人がおり、自分の必要もあって繰った折、試しに読み直して駭いた。誤植-近頃はむしろ誤変換と云うべきか-が少なからず見つかったのである。急いだとは云え、これほどとは思わなかった。

(誤)-(正)

449ページ下段 後5行目 本活-木活

後1行目 禁合-禁令

457ページ 2段 10行目 影字-影写

460ページ上段 後1行目 標柱-標注

本文 47ページ 6行目 糸編-糸偏 (以下2項 佐藤道生氏)

81ページ 8行目 大学守-大学頭

128ページ 後2行目 流盛-隆盛 (延広真治氏)122ページ 後6行目にもあり

193ページ上4行目 寛永九年-寛永九

まことに世に誤植の種は尽きない。どうか皆さんも一冊購入して誤植を捜し出して下さい。

『図書大概』 大沼晴暉 著

汲古書院 定価 本体8,000円+税

http://www.kyuko.asia/book/b106210.html

|

|

Copyright (c) 2013 東京都古書籍商業協同組合

|

『本の世界はへんな世界』

高宮 利行

|

| 先日、本書を読んだ先輩が電話をかけてきて、はなから「神保町は世界遺産に登録すべきだね」と言いました。なるほど、横浜中華街の中華料理店の数より、神保町一帯で営む新旧の書店の方が多いといわれます。ギネスブックに登録されているかどうか詳らかにしませんが、同種の店がこれだけ集まっている地域は、世界広しといえどもここしかありません。しかもこれら書店の中身を知ると、さらに驚かされます。能の謡本、戦争関係書、音楽、演劇、豆本などに特化した専門店から、高いビルの総合書店まで、内容も規模もさまざまです。そして、これらの書店の活動を、和漢書だけでなく、ナポレオンにも、ゲーテにも、シェイクスピアにも造詣の深いコレクターや愛書家が支えているのです。こういったユニークな書物文化を育んできた神保町は、たしかに世界遺産にふさわしいのではないかと考えられます。

さて、本書はここ15年ほど、国際学会や国際プロジェクトの際に出かけた欧米の都市で、古書店員や図書館員や大学人と交わって得た知遇や、洋古書との邂逅について得た体験をつづったエッセイ集です。私の専門は中世英文学や西洋書誌学ですが、英米で培ったネットワークはより広範囲にわたっていますので、これを利用した「古書を訪ねて三千里」の記録だとお考えください。

本書冒頭に元気な神保町の姿を例示したように、私の古書体験もそこを起源にしています。忙しい中を縫って、書店や古書会館に足を踏み入れると、図書館とはいささか雰囲気の異なる書物文化を味わうことができます。学生たちを連れて古書ツアーを実施する場合があります。授業を休まなければならない場合に、フィールドワークと称する書物体験をしてもらい、これはと思う戦果を翌週の授業で紹介してもらうこともあります。

その結果、週に一度は神保町を逍遥する学生も現れて、廉価な良書を入手する若者も増えてきました。もちろん、ネットや古書目録を利用することも教えます。しかし、古書はやはり現物を手に取る必要がありましょう。

どのページからでも結構です。本書を一読すれば、愛書家それぞれの本の見方にお役にたつことがあるかもしれません。まずは「世界遺産候補」神保町に足を運びましょう。書店も、喫茶店も、餃子やインドカレーがおいしいレストランも待っていますから。街頭に無造作に晒された廉価本の箱の中から宝物が見つかるかもしれません。もっとも、少しの時間と我慢強さが必要かもしれませんが。

『本の世界はへんな世界』高宮 利行 著

(雄松堂書店 定価2,940円)好評発売中!

http://www.yushodo.co.jp/press/hon_no_sekai/index.html

|

|

Copyright (c) 2013 東京都古書籍商業協同組合

|

あきのの帖-良寛禅師萬葉摘録-「幻の良寛」現る

萬羽軒 萬羽啓吾

|

| 越後人にとって良寛は特別な存在です。私も越後出身ゆえか、いつの頃からか郷里の偉人「良寛」に畏敬の念をもつようになりました。 それは今から三十数年前、東京国立博物館で良寛の書いた般若心経を間近に見た時からだったように記憶します。青年時の衝撃的な感動というものは人の一生を左右するほどの力があるようです。この日以来、頭の片隅には必ずといっていいほど良寛の書がチラついていました。“魅せられてしまう”とはこのことなのでしょう。いつかは良寛の書を手にとってじっくり見てやろう、そんな夢を密かに抱いたものです。

時は移り、良寛の和歌に深く興味をもちはじめたころ、良寛が万葉集の歌を抄出した「あきのゝ」というものの存在を知りました。そして近年には縁あって、「もう一つある」と言われてきた「あきのゝ」と出会うことができたのです。奇縁とはこのことをいうのでしょう。青年時の夢が叶ったわけです。出版しないわけにはいきません。

そもそも「あきのゝ」とは、良寛が自ら好む万葉の歌を女手で抜き書きしたもので、はじめの歌の出だしが「あきののの・・・」なのでそう呼ばれているものです。かつて写真版として複製された安田靫彦旧蔵の「あきのゝ」いわゆる「安田本」に対し、このもう一つの「あきのゝ」は竹内俊一が旧蔵者であることから「竹内本」と呼ばれてきました。竹内本と安田本、この二つは似て非なるものです。仮名のくずし方や行の配列、そして墨汚れまで同じ瓜ふたつのものですが、竹内本の歌数は安田本より多くあり、安田本にある不整な文字が竹内本にはありません。

そして読み方にも筆致にも違いがみられます。これらの差異や両者の来歴を考証して比較したところ、竹内本は安田本の原本であるという結論に達しました。実はこの二つの「あきのゝ」は、どちらが原本であるかということについては過去に意見が大きく分かれ、「竹内本」を原本とする説、そして、まったく逆の説、つまりこの「竹内本」が「安田本」の写しであるというふたつの説があります。原本なのか写本なのかが二転三転しているのです。 私は越後人としてこの論争に終止符を打つべく本書出版に踏み切った、と言っても過言ではありません。 今回、池田和臣氏の解題を得て全容を写真版で公表し、その是非を広く世に問うわけですが、その先は読んでのお楽しみ。

この「あきのの帖」が、読売新聞に掲載された-良寛直筆のひらがな 専門家「可能性高い」-の見出し通りのものならば、まして真筆ならばなおさらのこと、今後の良寛の書の研究や万葉集研究に大いに役立つことでしょう。とにかく良寛の最善本の出現を皆で喜ぼうではありませんか。

『あきのの帖 良寛禅師萬葉摘録』 池田和臣 萬羽啓吾 編著

(青簡舎 定価 本体9000円+税)好評発売中!

http://www.seikansha.co.jp/pc/contents22.html

|

|

Copyright (c) 2013 東京都古書籍商業協同組合

|

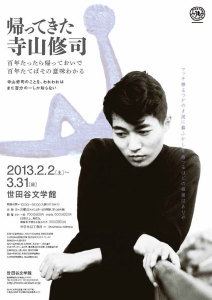

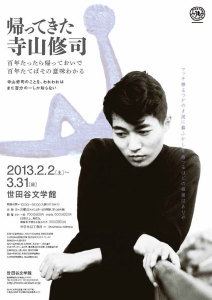

『帰ってきた 寺山修司』展覧会について

世田谷文学館 学芸課 佐野 晃一郎

|

| 寺山修司(1935~1983)が去ってから30年、戯曲の再演や映画上映など多くの関連活動がなされ、新しい世代を中心とした寺山ファンは、今も増え続けています。また、中学や高校の教科書にその作品が掲載されるなど、寺山文学は10代の思春期の感性に、時代を越えて語り続けており、その作品の普遍性が新たな読者を獲得していくのです。

寺山修司は、18歳で「短歌研究」新人賞を受賞し、歌人としてデビューしました。その後、「俳句」や「短歌」の定型の枠を乗り超えるように詩作を開始。歌謡曲の作詞や放送詩(ラジオ)へと活動ジャンルを広げました。30歳を前後する1965年から1968年頃にかけては、世田谷区下馬に移り住み、横尾忠則や萩原朔美らと演劇実験室「天井棧敷」を設立します。その後は、10代から20代にかけての創作活動の基盤であった俳句や短歌から抜け出し、長編小説や戯曲、評論など新たな執筆活動を交えながら、演劇や映画といった芸術ジャンルへと移行していくのです。

近年、これまで語られてきた、寺山修司の文学的成長過程の定説を覆す、新たな資料の発掘が続いています。今回の展示資料には、関東では初出品となる中学時代の同人誌「白鳥」(青森県近代文学館蔵)や、高校時代の友人に宛てた書簡(俳句誌「牧羊神」関連資料)なども含まれています。 時を越えて読み継がれる言葉があります。展示室は、10代の寺山のメッセージで溢れています。若いご来場者が多いなか、新しい読者はどのように寺山作品を受け止めてくれるのでしょう。

最晩年の映画作品である『さらば箱舟』には、「百年たったら帰っておいで 百年たてばその意味わかる」というセリフがあります。きっと、没後100年の節目にも、寺山修司は私たちのもとに帰ってきてくれることでしょう。そして、来るべき時代の読者と寺山とをつなぐのは、<思春期の感性>ではないでしょうか。

会場:世田谷文学館(東京都世田谷区南烏山1-10-10)

会期:2013年2月2日(土)~3月31日(日)

開館時間:午前10時~午後6時(展覧会入場は午後5時30分まで。月曜日は休館)

電話:03(5374)9111

http://www.setabun.or.jp/ |

|

Copyright (c) 2013 東京都古書籍商業協同組合

|

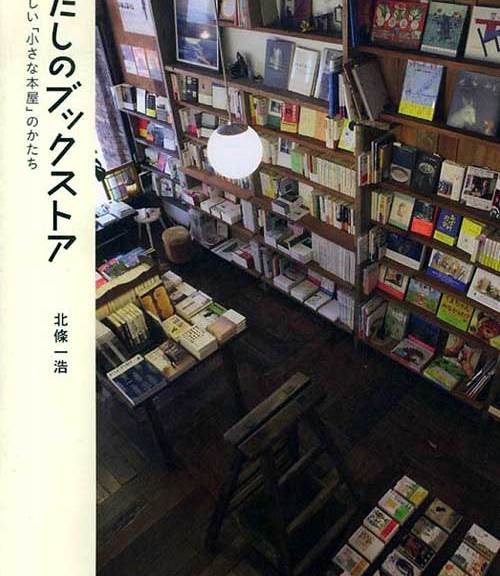

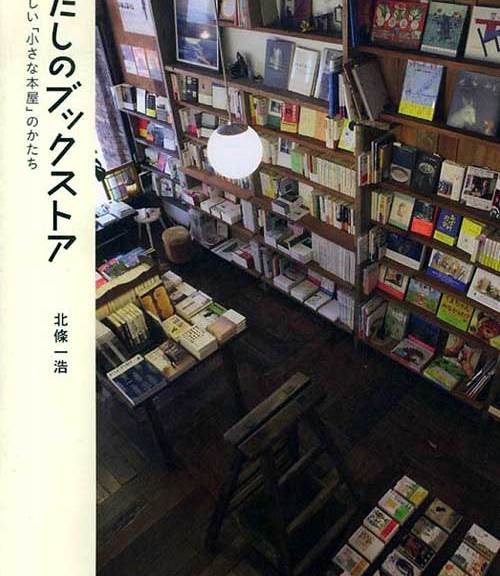

1本の青い傘を届ける旅

北條一浩

|

| 昨年12月、『わたしのブックストア』という本を出した。大型書店とネット書店が増え、町の書店がどんどん消えて行くなか、それでも経営を続けている店は、いったいどんな人が、どんな工夫と思いでやっているのか、取材して歩こうというものである。 要点は2つあった。新刊書店と古書店を区別せずに扱うこと。「店」と同等もしくはそれ以上に「人」(店主)について書くこと。フルカラー128ページという体裁からわかるように、ガイドブックの様式を採りながらも、写真だけを見てもらえばよいというものではなく、テキストもしっかり読まれるものにしたかった。

21の書店を最大公約数的に語っても意味がないが、共通点として強く感じたのは、個を個として提示するのではなく、店にやってくるお客さん、友人、土地や場所の記憶、動きなど、雑多な要素をうまく消化して棚に反映した店こそが魅力的だ、ということだった。 ささやかな、しかし忘れられない出来事がある。最初の取材先だった倉敷の蟲文庫を出る時、ちょうど雨が降ってきて、店主の田中美穂さんが傘を貸してくれた。「んー、普通のビニ傘とかのほうがいいですかね?」。ちょっと笑いながら田中さんが差し出した傘の色はあざやかなサックスブルーで、たしかにおっさんが差すにはいささか派手ではあったけれど、照れくさいくらいがいいという気がして、「いや、それがいいです、いただきます」と。

で、それから少し経って17番目の取材先である仙台の火星の庭に行く時、またその朝が雨模様だった。最初は、いつ失くしてもかまわない透明のビニ傘を手にしたけれど、「そうだ、あの時の」と思い直し、サックスの傘を持っていくことにした。

東北新幹線に乗り、宇都宮、福島と北上していくにつれ晴れ間がのぞくようになり、「傘、要らなかったな」と思ったその矢先。把手のところに引っ掛けてブラブラしていた傘をなにげなく見ると、柄の部分になにやらマジックで字が書いてある。すべて、ひらがな。あれ? これってもしかして……。

それは火星の庭の店主・前野久美子さんの娘さんの名前だったのだ。前野さんと田中さんは交流があり、前野さん親子が蟲文庫を訪ねた際に忘れていった傘だったのである。そして田中さんもまた、そのことをすっかり忘れていた(そりゃそうだろう)。それがめぐりめぐって、自分が預かって、代わりに返しに行く格好になった、というわけである。

「そういうことか」と新幹線の中で合点した時、気持ちのなかにもあかるく射してくるものがあった。しんどいスケジュールだけれど、この本はきっと、幸福な本になるに違いない。たぶん、うまく行くだろう。

そしてほんとうに、そのとおりになった、と思う。この場を借りて、すべての店主の皆さま、読んでくださった方々にお礼を申し上げます。

『わたしのブックストア あたらしい「小さな本屋」のかたち』

北條 一浩 著 (アスペクト 定価1,680円)好評発売中!

http://www.aspect.co.jp/np/isbn/9784757221635/ |

|

Copyright (c) 2013 東京都古書籍商業協同組合

|

Just another WordPress site