『出版産業の変貌を追う』

文化通信編集長 星野 渉

|

| 出版物の販売金額がマイナスに転じた1997年から17年が経過したが、いまの出版業界は、電子出版の拡大、中堅取次の経営危機など、当時では想像できなかった様相を呈している。

私が文化通信社で出版業界を取材する仕事について25年になるが、入社した当初の出版界は、市場拡大期の最終段階にあり、まだバブル的な雰囲気が色濃く残っていた。その後、市場の縮小、様々なレベルでの電子化の進展という、大きな時代の転換期に突入した。その変化を一言で表すとすれば、「電子化という環境変化が振興する中での、取次システムの行き詰まり」と表現することができる。

それは、世界で日本にしかなく、戦後の出版産業拡大の原動力ともなってきた「取次システム」が、デジタルネットワークの普及の影響によって、一部が機能不全に陥ろうとしているということであり、米国など諸外国の出版業界における電子書籍化の影響とは全く異なるものである。 本書は、ちょうどこの時期に出版業界の動向について、これまでにいくつかの媒体で発表してきた文章をまとめたものである。業界専門紙という、産業動向をウオッチすることを主な生業としてきたため、どちらかというと流通や経営的な側面への視線が強く出ていると思われるが、この間の変化は、まさに出版業界に係わるほぼすべての企業の経営を根幹から覆しかねないものである。

そういう視点から、改めて各論考を読み直してみると、現在も進行している出版産業の大きな流れが、どのあたりで曲がり角を迎え、どちらの方向に向かっているのかを、改めて確認できるように思う。

また、私はこの間、アメリカやヨーロッパ、韓国などの諸外国を何度か訪問する機会を得てきた。そうした海外の出版業界をみることで、日本と海外とのつながりや、ビジネスとしての可能性を実感するとともに、日本の出版業界が持つ独特の仕組みを相対化し、客観的に眺めることができるようになったとも思う。

2014年は、業界第三位取次の大阪屋が、経営再生に向けた一歩を踏み出す年であり、前年から本格化してきた電子書籍の市場が拡大し始めている時期でもある。 こうした変化が顕在する時期に、本書を刊行できたことは偶然ではあるが、出版業界の人々、そして本や出版に興味のある人々が、出版業界の今後を考える一助になればと考えている。

『出版産業の変貌を追う』 文化通信編集長 星野 渉 著

青弓社 定価:2000円+税 好評発売中

http://www.seikyusha.co.jp/wp/books/isbn978-4-7872-3377-6

文化通信(毎週月曜日発行)

文化通信社 https://www.bunkanews.jp/ |

|

Copyright (c) 2014 東京都古書籍商業協同組合

|

AKB48の論じ方

笹山敬輔

|

| 最近のアイドルブームから、書店には「アイドル」を様々に論じた本が並んでいる。現在のトップアイドルグループであるAKB48を論じた本も多い。それらを読んで感じることは、論者が社会学者であったり、社会学の用語を使って論述したりしていることが多い、ということである。これは、アイドルに限ったことではない。流行のドラマ・マンガやSNS等、現代に登場してきた最新の現象に対して、その論評を社会学者が担うことが多い。

一方で、文芸評論家を始めとした文学畑で育った論者は少ない。私の認識では、戦後のある時期まで、文芸評論家と呼ばれる人々が、様々な文化現象を解釈してきた歴史があると思う。現在は、その領域を社会学が担い、若い読者層の支持を得ているようだ。このことは、大学における文学部の退潮傾向とも無関係ではないだろう。文学部の教養を持つ論者が行う議論が、説得力を獲得しにくくなっている。

私自身は文学部の出身だが、社会学者が論じるものを読んで、面白いと感じることは多い。しかし、その一方で、歴史的な視点が少ないと感じることがある。我々が新しいと感じるものであっても、それは当然過去の様々な蓄積から生まれてきている。その系譜を丁寧に辿ることによって、現代の事象の位置付けはより明確になるはずである。

拙著『幻の近代アイドル史』では、従来1970年代に始まったとされるアイドル史を明治期にまで遡り、現在のアイドルブームに似た現象がその頃から見られることを書いている。明治から昭和前期において、「アイドル」という言葉はもちろん存在しなかったが、「アイドル的存在」は容易に見出すことができる。「総選挙」のようなファン投票もあったし、ファンたちが観客席から自分の好きな「推しメン」の名前を絶叫することもあった。かの川端康成も「推しメン」目当てに劇場通いをしていたのである。

このような歴史を踏まえた上で、現代のアイドル現象を過去に連なるものと見るか、全く新しいムーブメントとして見るかは、それぞれの論者が議論を展開すればよいと思う。ただ、何事も歴史を踏まえた方が、より説得的な議論が展開できるのではないだろうか。 拙著が現在のアイドル論に対して、何らかの貢献ができればうれしい。

『幻の近代アイドル史』 笹山 敬輔

彩流社 定価 1800円 + 税 好評発売中

http://www.sairyusha.co.jp/bd/isbn978-4-7791-7014-0.html |

|

Copyright (c) 2014 東京都古書籍商業協同組合

|

「読み」・解釈とどう向き合うか

山梨 あや

|

| 拙著について語る機会をいただき、気恥ずかしさと、これをきっかけに新たな「読み」に触れることができるのではないか、という期待感とがないまぜになっている。本書は、なぜ読書という行為が教育の問題として取りあげられるようになったのか、そして読書という知的営為への参入は、誰に、どのような意味をもたらしたのか、という二つの問題を近代日本教育史の文脈において検討している。

筆者がこの問題に取り組み始めたのは、折しも永嶺重敏氏が一連の論稿・著作を刊行し、読書の問題が読書史や出版史にとどまらず、日本史、教育史、教育社会学など様々な領域において問われるようになった頃であった。書籍や新聞雑誌が誰に、どのように普及し、読まれていたのかという実態の解明にとどまらず、読者の意識や教養形成とどのように関わるのか、というより深化したレベルの研究が豊かになり、読書行為になじみのない人々がこの知的営みに参入する過程とその意味について検討していた筆者自身も大いに触発された。

とはいえ、読書に関する研究、著作はともすれば「都市・男性・中間層以上の人々」を中心に検討する傾向があった。これは必ずしも書き手の問題ではなく、読書行為を歴史的に論じる際に必ず突き当たる資料的制約に因るところが大きい。別の表現をすれば、読書に関する資料的制約のあり方に、近代日本の知的営為に関する様々な偏差が反映されているのである。読書行為が内包する「知の偏差」にいち早く注目し、これを「社会教育」という枠組みの中で教育的に組織化しようとしたのが内務官僚、次いで文部官僚であった。本書において、読み書きを取得させ、さらに教科書を含む本を「読む」という経験を多くの人々にもたらす上で大きな役割を果たしたと考えられる小学校教育ではなく、学校外教育を担う社会教育に焦点化して読書の問題を論じたのもこの理由による。

本書を執筆する過程で明らかにされたのは、「教化」か自発的な学習活動かという単純な二項対立では読書運動や読書指導を捉えきれず、読書により生み出される豊かな「読み」・解釈の歴史的意味を捨象してしまうということである。戦前・戦後を問わず、教育者や指導者、さらには書き手の意図を超えた「読み」は存在したのであり、この「読み」は様々な制約を伴いつつも、時として既存のものの考え方やあり方に揺さぶりをかける密やかな「力」となったのである。

研究者の一人として求められているのは、知的営みの所産をいたずらにラベリングしたりカテゴライズしたりするにとどまらず、一つ一つの営みと真摯に向き合い、その意味を紡いでいくことではないか、と考えている。本書の執筆後に見えてきた課題は多いが、筆者にとって最も大きな比重を占めているのが、読書運動や指導に携わった人々が、どのように学習者の「読み」や解釈と向き合い、彼ら・彼女らの知的要求に働きかけようとしていたのか、という問題である。恐らくこの問題に直面したのは、地域社会の知識人とも言うべき存在であった教員層であったろう。

本書でも事例として検討した長野県下伊那地方では、戦前から戦後にかけて図書館活動や読書運動が盛んに展開されており、戦後の読書運動に参加した古老からは、戦前の小学校時代の読書経験を重視する声が多く聞かれた。小学校教員は学校教育という枠組みを超え、家庭や地域社会に対する教育にも深く携わっていたことを踏まえ、このような状況下で読書をはじめとする知的営みはどのように育まれていたのか、そしてその知的営みの意味を明らかにすることが目下の目論見である。

『近代日本における読書と社会教育』 山梨 あや

法政大学出版局 定価:5,700円 + 税 好評発売中

http://www.h-up.com/books/isbn978-4-588-68605-4.html

|

|

Copyright (c) 2014 東京都古書籍商業協同組合

|

古本屋ツアー・イン・ジャパンの2014年上半期活動報告

古本屋ツーリスト 小山力也

|

| どうにか乗り切った感のある2013年が終わってすでに半年。本を出したことにより気負い過ぎたせいか、2014年の古本屋ツアーは、今までにないスピード感で激しく幕を開けてしまった。一月は松の内に愛知・熱田の伏見屋書店や宮城・角田の買取屋本舗などに鈍行列車で足を延ばし、さらには能代・釜石・京都・豊橋・須賀川・松本・八戸・益子と、四月まで留まることを知らず、狂ったように地方の古本屋を訪ね歩いてしまう。だが、さすがにこんなペースでツアーしていたら、あっという間に破産してしまう。そんな単純なことにようやく気付き、逸り高揚し続けたままの心にブレーキを掛け、危ういところでペースダウン。結果、それが足下である東京に、再び熱い視線を向けるきっかけとなったのである。

ほぼ巡り尽くしてしまった、それほど交通費のかからぬ東京と関東を、新たなブックハンティングの猟場として捉え直し、まだある程度未踏のお店が残る神保町を中心にツアー計画を立て、古道具屋や骨董屋、リサイクルショップにも熱い視線を向け、時には救世軍のバザーにまで足を運んだりした。古本の影を街のそこかしこに求めて、ハイエナの如く都会を彷徨い続ける。未踏の古本屋を訪ねてレポートする本義からすれば、多少零落したようなミジメな気持ちになることもあったが、足を運ぶ所に古本がある限り、これはこれで楽しかった。特に神保町は、まるで勤め先でもあるかのように通い詰め、入り難い専門店にもエイヤと飛び込んだり、店頭台を漏らさずパトロールしているうちに、この『本の街』の懐の深さと新たな魅力に徐々に気付き始め、さらにお店と言う『点』だけではなく街と言う『面』で捉える楽しさを味わうこととなった。

また、テーマを決めたり、独自の古本屋ルートを作成して巡ったりと、改めてツアー済みのお店を訪ねることを意識し始めたのも、この頃からである。ブログのネタを捻出するための窮余の策ではあったのだが、しばらく行っていなかったお店を訪ねる楽しさや、以前とは違った視点で棚を見る喜びは、時に思わぬ掘り出し物を掴ませてくれたり、遅ればせながら何店ものお店の棚の鋭さに、ようやく気付けたりする驚きがあった。つまり、自分次第で目の前の古本屋さんは、大きくその用途と在り方を変えるのだ!と、今更ながら喜んだわけである。 また新たに開店するお店と、様々な方からのタレコミによってもたらされた『知られざるお店』たちは、まさに暗闇に輝く希望そのもので、三鷹「水中書店」東松山「あふたーゆ」新所沢「午後の時間割」益子「ハナメガネ商会」東松原「瀧堂」蒲田「石狩書房」秋葉原「星雲堂」茅ヶ崎「ちがりん書店」清瀬「臨河堂」神保町「二十世紀」などは、ツアーに大いなる潤いをもたらしてくれた。

さらに時にはその苦しさが、思わぬ記事の変種を生み出しもした。文学館の展示である架空の古本屋さんを訪ねてしまったり、手元に集まった『古書店地図』について考察したみたり、映画雑誌に載っていた一枚の古本屋さんの写真から恋文横丁にあったお店を妄想してみたり、古本を買いに行く理由について真剣に考えてみたり、殿山泰司晩年行きつけの古本屋をトレースしてみたりと、古本と古本屋に関わる事柄ならば、自由に想像と妄想の翼を羽ばたかせるようになっていったのである。

このように自ら濃密さを増すように行動した半年が経過したわけであるが、古本屋の神は、そこにさらにドラマチックに悲劇のエッセンスを振りかけて来た。それは閉店するお店の多さである。毎月一・二店のかつてないハイペースで、有名無名店問わず、閉店情報が飛び込んで来るのである。すでに、新宿御苑「國島書店」静岡「悠遊堂古書店」須賀川「BOOKランド須賀川店」国立「谷川書店」所沢「ほんだらけ所沢本店」早稲田「寅書房」浅草「浅草古書のまち」中野新橋「猫額洞」東銀座「新生堂 奥村書店」祐天寺「赤い鰊」大阪「古書ゆうぶん」などが、セールを華々しく行ったりしながら、惜しまれつつ表舞台から去って行った。大変に悲しむべき事態であるが、同じ時代に存在して棚を見られたことを、ただただ感謝し、それぞれの歴史の終幕に万雷の拍手を贈りたい。

しかし恐ろしいことに七月にも、その古本屋の閉店は数珠つなぎに続いている。下半期には歯止めがかかると良いのだが。 以上は、現在のツアー状況であるが、正直言うと、やはりもっともっともっと地方の未知のお店を訪ねまくりたいのが本音である。そこにブログの本質もあるし、何より自身がそれを求めてやまないからだ。少し力を溜める、我慢の時であるのは分かっているが、夏の青春18きっぷを皮切りに、またぞろ地方には足を延ばして行きたいものだと、常に無闇な野望は抱いている。

だが、そんな東京に縛り付けられた暮らしでも、逆にそれが功を奏すこともあった。秋を目指して某出版社から、二冊目の本を出すことが決まり、現在必死に編集中なのである。もちろんブログ記事を元に構成する本ではあるのだが、前の本とはそのテーマも読み方もまったく異なる、前人未到(おそらく)で前代未聞(おそらく)のものとなる予定である。どうかみなさんの心の中に留めていただき、発売の暁にはこれがその本であったかと、記憶の奥底から埃を払って引き出して、感慨を深くしていただきたい。

苦しみながらも楽しく、どうやら道は続いて行く。その先には、まだまだ古本屋さんがあるはずなのだ!あぁ、このようにして私の人生は、ますます熱くたおやかに、古本屋さんにまみれて行くのである。下半期も、がんばります!

『古本屋ツアー・イン・ジャパン』 2008年5月からスタートした、日本全国の古本屋&古本が売っている場所の、全調査踏破を目指す無謀なブログ。

お店をダッシュで巡ること多々あり。「フォニャルフ」の屋号で古本販売に従事することも。

ブログ記事を厳選しまとめた『古本屋ツアー・イン・ジャパン 全国古書店めぐり 珍奇で愉快な一五〇のお店(原書房)』が発売中。

http://furuhonya-tour.seesaa.net/ |

|

Copyright (c) 2014 東京都古書籍商業協同組合

|

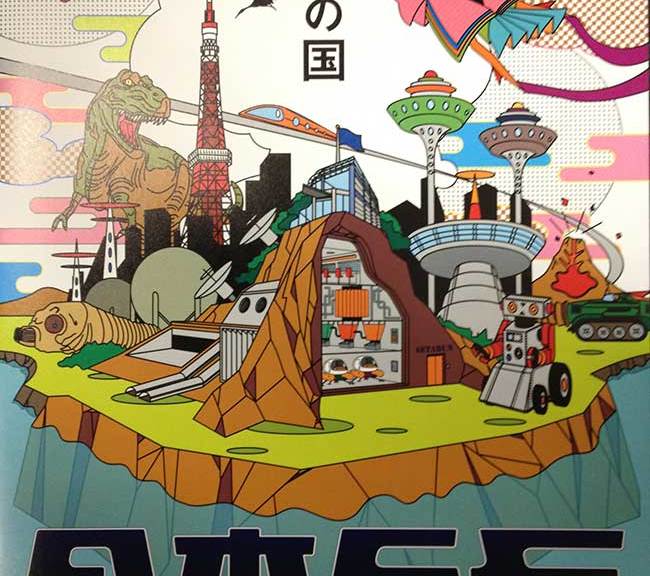

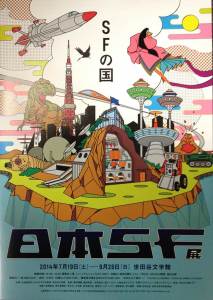

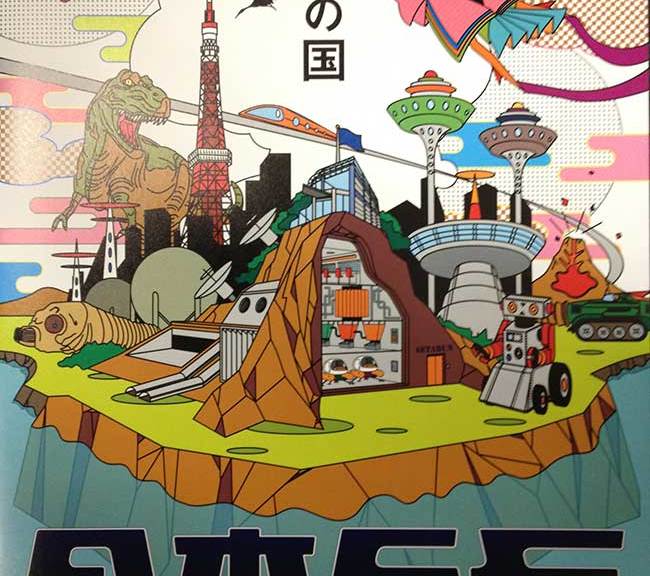

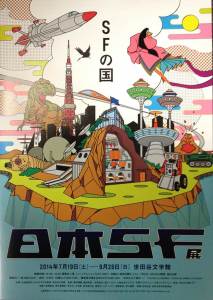

世田谷文学館「日本SF展・SFの国」2014年7月19日(土)~9月28日(日)

世田谷文学館 中垣理子

|

| かつて、日本に「SF」を根付かせようと集った若き作家たちがいました。 星新一、小松左京、手塚治虫、真鍋博、筒井康隆ら、第一世代と呼ばれる作家たちは、当時の日本でまだ認知度が低かったSFを、どう表現し、読者に届けるか奮闘します。彼らの作品は、子ども・若者たちを中心に熱狂的に受け入れられ、その後、今や世界を席巻する日本アニメ―ションや特撮映像作品とともに大きな発展を遂げます。また、当時「日本SF」に親しんで育った読者たちが、現在は文化芸術、科学技術の分野ほか、多方面で活躍しています。 作家たちは、未来を語るために「想像力」を磨き、それぞれの表現を追求しました。彼らの作品は、俯瞰的にものを見る大人の知力に支えられ、ひとりの人間としてあらゆる事象に立ち向かうためのヒントに溢れています。

『日本沈没』『復活の日』などで知られる小松左京は、次のように言います。

生命科学の急速な発展やネット社会の進化をあげるまでもなく、これからも科学技術は加速度的に変化してゆく。そうした中で、「科学」と「文学」をつなぐSFの重要性は高まりこそすれ、決してなくなることはない。そして今後は、ことさらSFと言わずとも、ごく当たり前にSF魂を備えた若い人たちが続々と登場してくることだろう。(『SF魂』新潮新書2006年)

作家たちがSFという表現を信じ、私たちに何を、どう伝えようとしたのか。SFがすでに日常に溶け込んでいるいまだからこそ、小松たちの世代が築き上げた表現世界の軌跡を、特に、次世代を生きる子どもたちに伝えたいと願って本展を企画しました。

世田谷文学館では、2006年「不滅のヒーロー・ウルトラマン展」2010年「星新一展」2012年「地上最大の手塚治虫」展を開催し、「日本SF」の魅力をご紹介してきましたが、本展ではそれらすべてを同じ空間で楽しんでいただければと思います。そして、「日本SF」の幅広さと豊かさを、あらためて感じていただくきっかけになれば、これ以上の喜びはございません。

世田谷文学館 中垣理子

世田谷文学館

企画展「日本SF展・SFの国」

2014年7月19日(土)~9月28日(日)

http://www.setabun.or.jp/exhibition/exhibition.html |

|

Copyright (c) 2014 東京都古書籍商業協同組合

|

『高橋新太郎セレクション』のこと

内堀 弘

|

高橋新太郎さんのことを、みな「シンタロウさん」と呼んだ。私のように年若な古本屋も、年長の先生も、それは同じだった。

一九八五年に、若手の古本屋が中心になって『彷書月刊』という雑誌をはじめた。

今は沼津に引っ越した自游書院の若月さんが呼びかけ、当時で還暦だった堀切利高さん(荒畑寒村の研究者)が顧問役。編集長はなないろ文庫の田村治芳さんで、私は雑事手伝いだった。

猿楽町の事務所には同好の本の虫がよく訪ねてきた。新太郎さんもそうだった。何十年と古書展に通い、まるでそこを教場のように学んできた人たちだ。若造の古本屋よりよほどキャリアも豊富だ。うっかりすると、事務所がインナーな溜まり場になりかねない。でも、そうはならなかった。堀切さんの清廉な人格、そして新太郎さんの凜とした品性が、いつもその場所を風通しのいい、豊かなものにした。

新太郎さんは『彷書月刊』に「集書日誌」を連載した。編集長の田村さんは腰までとどく長髪で、ひと昔前のヒッピーのようだった。こう言ってはなんだが、およそ学習院大学の教授が付き合うタイプには見えない。でも新太郎さんは「ハルヨシさん、ハルヨシさん」と、会えばなんだか嬉しそうだった。

この連載は九三年から九九年まで、番外を加えれば八十回も続いた。それが『高橋新太郎セレクション』の第三巻で通読できる。

古書展でも、古書目録でも、本当によく買われた。この連載は月々に獲たものから印象に深いものを取り上げるのだから、まさに水を得た魚だった。

時代の破片のような小冊子や紙片が、生き証人のようにこの国の近代の闇を照らす。そんなことも大げさな筆致ではなく、まずそれを載せた古本屋のことから書きはじめる。

「よく蒐めたなと思う古書店(目録)には、何か一点でも注文を出してあげたい」、よくそう言われた。古本屋は客に育ててもらうというが、私たちはこういう人に育てられたのだ。

連載の六年間は、古書の世界でいえば「インターネット夜明け前」だった。そう、本はまだ「検索」で探す時代ではなかった。古本も、人も、思わぬところに潜んでいて、それを発見し、驚き、共感する。連載はよい時を得ていた。たとえば、こんな記述がある。

「『田中英光研究』第六輯が届いた・・江戸川のアパートに棲まう西村賢太が独力で刊行する研究誌だ・・西村の文字通りの全身的な打ち込み方には、惚れ惚れする」(1995年4月)

この青年が芥川賞を受賞するのは2011年だから、まだずっと先のことだ。無名で、しかし懸命な仕事に「惚れ惚れ」するのは、相手が古本屋であっても変わらない。新太郎さんにとって古本屋は共闘者だったと、これは都合のいい読み方ではなく、懐かしい実感として思う。2003年の1月に新太郎さんは亡くなった。

亡くなる一年ほど前、私は古書のエッセイ集を出して、その記念の会を友人たちが開いてくれた。新太郎さんにも案内を送ったが、返事は来なかった。体調が良くないと聞いていた。ところが、会の当日に突然現れた。私の腰をポンとたたき、ニコッと笑って握手をした。その手の感触が十年も昔のものとはとうてい思えない。

学究として新太郎さんが何を目指していたのかを私は知らない。一冊の単著も遺さずに逝った人の、その書き遺したものを蒐集し、十年が過ぎてもそれを本にしようという編集者がいる。これが高橋新太郎という人の有り様を象徴している。膨大な資料蒐集の先に視ようとしていたものが、きっとここから見渡せるはずだ。

高橋新太郎セレクション1『近代日本文学の周圏』

笠間書院刊 定価:本体4,200円(税別)

http://kasamashoin.jp/2014/05/1_28.html

高橋新太郎セレクション2

『雑誌探索ノート 戦中・戦後誌からの検証』

笠間書院刊 定価:本体2,800円(税別)

http://kasamashoin.jp/2014/05/2_24.html

高橋新太郎セレクション3『集書日誌・詩誌「リアン」のこと』

笠間書院刊 定価:本体3,000円(税別)

http://kasamashoin.jp/2014/05/3_29.html

『高橋新太郎セレクション 3冊セット』

パンフレットPDF

http://kasamashoin.jp/shoten/takahashishintaro3.pdf

|

|

Copyright (c) 2014 東京都古書籍商業協同組合

|

江戸文学の「偏食」メニューを選び直す

井上泰至

|

| 偏食というのは、本来子供のやることである。大人になっての偏食は、どこかその人の幼児性や心身の歪みを連想させる。また、子供時代には、美味しく感じられた食べ物が、大人になって客観的に見ることができるようになり、逆に子供時代は見向きもしなかった食べ物がやたら美味しく感じられることがままある。

文学の好みにも同じようなことが言える。時代の心の変化によって、流行っていた作品が読まれなくなるかと思えば、逆に忘れられていた作品に脚光が当たるケースもままある。

江戸時代と別れを告げて、日本は大きな変革を経てきた。だから、新たな歩みを始めた時、近代の草創期の文学者は、江戸文学の総体から、近代にとって都合のいいものを摘み取って、「偏食」してきた。

しかし、江戸が終わって一五〇年近く経とうとしている今日、そろそろ「偏食」を「偏食」と認めてもいい時期に差し掛かってきているのではないだろうか?1968年は、世界同時革命が夢見られたと同時に、明治百年の年だった。それから五十年近く、再度の東京オリンピックを日本は誘致する。日本の自画像と価値を、近代の見方から離れて、ありのままに評価する動きが来るのではないのかと思っている。 江戸文学に話を戻せば、西鶴・芭蕉・近松、あるいは蕪村・秋成・馬琴・一茶・南北。。。今も昔も、江戸文学の定番と言えばこのあたりだろう。しかし、こういう優れた「作家」の「作品」だけが「古典」なのだろうか。

平安朝の文学なら、「伊勢物語」も「竹取物語」も作者はわかっていない。「古今集」に撰者(編纂者)はいるが、単一の歌人の歌が入っているのでは、無論ない。江戸文学も「古典」である以上、匿名の作者や、大勢の作品を編集したものが含まれるはずだ。 また、江戸文学には、小説・詩(俳諧)・演劇といった近代の「文学」ジャンルには納まりきらない作品が、「文学」以上に多くある。そこを切り落としてしまったら、江戸文学の実態は半分だけしか見えないことになってしまう。

本書は、そうした問題意識から、従来の定番以外に「古典」たるべき作品を「選び直」してみよう、という目論見から編まれた。江戸時代のリーダーだったサムライの生き様を問うたエピソードの数々。漢文学全盛の時代にあって、日本とは何かを問うた学問的文章。学問そのものだった漢文で書かれた、詩・歴史・美術についての思索。そして、「文学」として読まれてきた小説や演劇作品の読み直し・・・。これからの五十年、百年へ向けて「江戸」と「古典」と問い直す野心が本書には満ち溢れている。

『江戸文学を選び直す』 井上 泰至・田中 康二 編

笠間書院刊 定価:1800円+税 好評発売中

http://kasamashoin.jp/2014/05/post_2918.html

|

|

Copyright (c) 2014 東京都古書籍商業協同組合

|

小泉孝一『鈴木書店の成長と衰退』について

小田光雄

|

| この一文をインタビューアーの私が書くことになったのは、本書の「あとがき」にも記しておいたように、小泉さんが行方不明といっていい状況にあるからです。

小泉さんへのインタビューは2011年秋になされ、それに基づき、私が構成、編集し、ゲラも出て、様々な確認チェックもすみ、小泉さんに渡すことができました。小泉さんはそのゲラを読み、これで大体いいのだが、言葉遣いと事実関係に気になるところがあるので、もう一度読み直してみるとの返事を戻してきました。私の感触としてはそれほどの修正はなく、スムーズに刊行できるというものでした。

ところがここまでは順調に進んでいたのですが、その直後から小泉さんと連絡がとれなくなってしまいました。そしてすでに三年近くが過ぎてしまったことになります。もちろんこの間に四方八方とまではいえないにしても、考えられるかぎりのルートをたどり、小泉さんの消息を求めたのですが、まったく手がかりをつかめないまま、今日に至ってしまいました。

しかしその一方で、出版業界の危機はますます深刻化し、出版社や書店だけでなく、取次にも顕著に表われる事態を迎えています。そのような取次の危機と破綻の先行例となったのは神田の人文書専門取次の鈴木書店であり、取締役仕入部長だった小泉さんが語る倒産に至るプロセスは現在の出版状況の中にあって、あまりにも生々しいものです。そしてまた取次の内実がここまで語られたことは戦後出版史においても初めてでしょうし、貴重な証言といっていいと思います。

それゆえにこの『鈴木書店の成長と衰退』を未刊のままで放置するのはしのび難く、関係者と協議の上、ここに刊行することになったわけです。ただ小泉さん自身が修正を施すことはできませんでしたので、気にしていた言葉遣いを変え、事実関係に関しても再度確認をとり、またそうでない場合は削除したりしています。

小泉さんは鈴木書店退職後、ある人文書出版社の経営に携わっていましたが、病気と経営難の中にありました。そのような中であえてインタビューに出て頂いたことに対し、小泉さんに感謝をこめ、関係者ともどもこの一冊を刊行する次第です。取次だけでなく、出版社、書店の人々にも広く読まれますように。

『鈴木書店の成長と衰退』 小泉孝一 著

論創社刊 定価:1600円+税 好評発売中

http://www.hanmoto.com/bd/isbn978-4-8460-1360-8.html

|

|

Copyright (c) 2014 東京都古書籍商業協同組合

|

江戸時代の司馬遼太郎:『近世刊行軍書論』

井上泰至

|

| 歴史学者も、日本文学研究者も、司馬遼太郎のことは嫌いだ。歴史学者から見れば、司馬は小説家なのに、一般から「司馬史観」などと持ち上げられている、からけしからん存在だ。日本文学研究者から見れば、政治家が愛読者になるような体制寄りの言説をばら撒き、文章は優しすぎて、通俗的すぎるという評価だろう。しかし、いや、それゆえにこそ司馬の読者は多い。そこがまたインテリから非難を受ける要因となっていく。

軍書とは一般の方に説明するなら、江戸時代の司馬文学なのである。歴史を標榜しつつ、文章は平易で勇ましい。歴史の流れを人物やエピソードに集約させて物語るから、わかりやすくて頭に入る。そのうえ、当時の社会のリーダーたる武士の成功例・失敗例が満載されているから、一種の自己啓発書として実践的倫理を引き出すことも可能だ。

この啓蒙性と雑種性が、一般には歓迎されてよく読まれた。江戸時代の蔵書調査をやったことのある人なら、この種の本に出合わなかった人はいないだろう。それくらい実にあたりまえの本だった。しかし、学問的な目で見れば、歴史の史料としても、芸術性を問う文学作品としても、高級な思弁を要求する思想・哲学の文章としても、二流以下の烙印を押されてしまう。

こうして、軍書は江戸の一般の人の歴史観を形成し、小説に近いものして読まれ取材され、これを基にした漢文の作文を通して修身を学ぶテキストとされてきたにもかかわらず、無視され、放置されてきたのである。

しかし、どうであろうか。これから五十年後、百年後に、一九六〇年代の終わりから二〇〇〇年ごろまでの日本人の標準的な史観・小説観・倫理観を考えるとき、司馬遼太郎を除いた研究など、あり得ないだろう。むしろ、研究者は少し反省して、一般の人々が好む「読み物」というものの正体と意義、その背景にある社会の問題を、歴史学でも文学研究でも思想史研究でももっと真面目に取り上げるべきと気付くべきではないだろうか。本書のどこにもそんな、上から目線の評論的言辞はないが、こういう問題意識を持った途端、本書はそれに答えるものになっていると確信している。

『近世刊行軍書論 教訓・娯楽・考証』 井上泰至著

笠間書院刊 定価:本体6,500円(税別)好評発売中!

http://kasamashoin.jp/2014/08/post_2992.html

|

|

Copyright (c) 2014 東京都古書籍商業協同組合

|

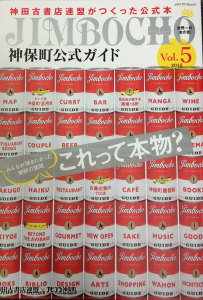

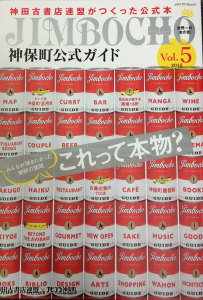

今年も出ました 「神保町公式ガイドブック」!

神田古書店連盟 小野祥之

|

世界一の本の街を担う「神田古書店連盟」と公式タウンサイト「ナビブラ神保町」の地元強力タッグで贈る公式ガイドブックは今年で5号目。

マンネリ化の懸念を吹き飛ばすべくかつてないユニークなコンテンツを実現しました!

先ずは神保町エリアの魅力をまだ知らない多くの層にむけた、街の多くの「楽しみ方」を伝える特集を大幅に増ページ!

「神保町に行けば、必ずなにか出会える!」

地元発信ならではのディープな街情報と、神保町の遊び心をぎっしり詰めました。

神保町が舞台の大人気ラジオドラマ「NISSAN あ、安部礼司」の安部礼司ファミリーもご出演。

「ああ、会社が神保町で良かった!」神保町活用術を調べてもらいました!

ラジオ番組と共にお楽しみください。

本年東京名物神田古本まつりが55回目を迎えるのを記念し本にまつわる俳句大会を実施、

応募600篇の中からの優秀作品を発表しています。

また、これまで古書業界ではどこかタブーとされてきた

禁断の質問「これって本物?」に、勇気を振り絞って(?)挑戦。

古書店主たちが奥義を披露、他誌では読めない必見特集です。

どこかで見たことがあるようは紅白の缶が印象的な表紙の今回の公式ガイド。

神保町は、実はとても自由でマイペースな街。

素通りするにはもったいない。もっと自由に、もっと気ままに

あなた流の〝神保町活用術〟を、ぜひ見つけてみてください。

【主なコンテンツ】

☆ここ一年の新店ニュース

『神保町最前線』

☆世界一の街を素通りしてはもったいない!

『神保町活用術』

(「NISSAN あ、安部礼司」ファミリー編/タイプ別編)

☆夜の語り処

『地元民が愛する酒場ガイド』

☆アンディ・ウォーホル作品や著名人のサイン

『これって本物?』

☆本を詠む 第55回神田古本まつり

『本にまつわる俳句大会』

☆店主&店員の顔が見える

『古書店案内112店』

発売:2014年10月24日

発行:神田古書店連盟

発売:メディアパル

制作:風讃社「ナビブラ神保町」編集部

仕様:A4判、オールカラー136ページ

定価:1,200円(税別) 発行部数:25,000部 |

|

Copyright (c) 2014 東京都古書籍商業協同組合

|

Just another WordPress site