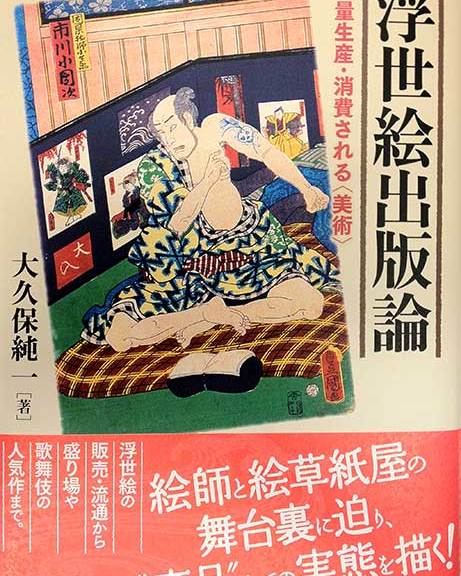

浮世絵はいかにつくられ、そして売られたのか?

大久保純一

浮世絵に関する講演会をしたとき、聴衆からよくいただく質問に、「錦絵(市販された多色摺の浮世絵版画)1枚の価格は蕎麦1杯ほどだった」、あるいはより具体的に「二八蕎麦の16文と同じだった」などとよく耳にするが、これは本当なのか、というのがある。蕎麦1杯というなら、現在の数百円ほどに相当するだろうか。

これらは江戸文化の入門書などにもよく見られる記述だが、答えは正解でもあり、また誤りでもある。江戸末期に関していえば、天保の改革時に錦絵1枚の小売り値を16文に制限する町触が出されているので、この値段で売買されたことも確かにあるのだが、諸史料をひもとくと、現実には20文から30文程度の値段で取引されていたことが多い。幕末になると、1枚150文や200文もの値段で売られる超高級品(現在の数千円に相当するか)が売り出されることもあり、しかもそれらがよく売れていたことが確かめられる。そうした高級品を数十枚ひと組で一括販売もしていたというのだから、浮世絵は江戸庶民の芸術であるという今日の通説的見方にも、ある距離を保って接しなければならないかもしれない。

また、「当時の浮世絵は、芸術作品というよりも今日のメディアと似たものだった」などという言い方もよくなされるが、実際には1つの錦絵でいったいどれくらいの枚数が摺られていたのだろうか。1万枚、あるいは2万枚などという数字が一人歩きしているが、はたして根拠はあるのだろうか。

拙著『浮世絵出版論 大量生産・消費される「美術」』は、上に述べたような、今日、「通説」として流布しているが、実はあまり詳しくは検討されてこなかった、浮世絵の制作と流通に関する諸問題を、江戸後期から末期の浮世絵と史料の読み解きを通して考察したものである。浮世絵作品の構図や配色といった造形性に目を向けたものではないため、これまでの美術史的な浮世絵論とはかなり様相がことなっている。

ただ、大量生産・消費を柱とする江戸後期以後の浮世絵版画の世界において、流通のありかたが絵の内容や描写を規定する重要な要素であったことは、考えてみれば至極当然のことである。そういう意味では、これまでの造形性ばかりに偏った浮世絵論には限界があるといえるだろう。ささやかながら、本書は従来の浮世絵論とはひと味違う視点を提示することができたのではないかと考えている。http://www.yoshikawa-k.co.jp/book/b107931.html

Copyright (c) 2013 東京都古書籍商業協同組合

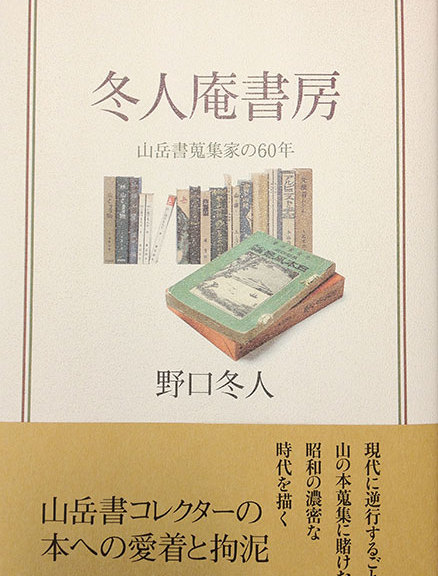

『冬人庵書房-山岳書蒐集家の60年』

野口冬人

新刊書の中には、時とすると出版された日から古書店に並ぶこともあるが、この本は古書ではない。三月二十日に出版されたばかりの新刊本である。それなのに「日本の古本屋メールマガジン」から、この本について何か 書けと言ってきた。もはや古本なのである。などと少々ひがんで書き出してみたが、考えてみたら本の内容は山岳図書の古本あさりの悲喜こもごもの話を書き連ねたものだ。日本の古本屋に取り上げられてなんら不思議はない。

いや、むしろ私の本のことを好き勝手に書いて下さい、ということは、これはたいへんな宣伝になることである。読者にとって、山岳書をいかに苦労して、身をけずるようにして蒐集に明け暮れた、ひとりの山好き、山の本好きの日々をこの本からかぎとっていただけるなら著者としてはこんな嬉しいことはない。

『冬人庵書房-山岳書蒐集家の60年』と題されたこの本の命名の由来は、山登りの用具と山の本を所せましと並べて、足の踏み場のないわが四畳半の狭い部屋に付けられた名称からとった。

山を歩くにはガイドブックが必要ということで、はじめは山のコースを知りたいがための案内書集めであったが、それが次第に熱を帯びてくると、記録、研究書、紀行集、エッセイ集などへと広がって行き、果ては「山」と 関係のあるものなら何でもということになって、蒐集の幅が広がって行った。 山を歩くのにいる費用と、山の本を買いあさる資金を得るためには、あらゆるアルバイトに手を出し、たまに得る山の雑誌からの原稿料などはすべて山書の購入に使われた。

山へ行けない休日などは山仲間を集め、「古本ハイキング」と称して、神田古書街から本郷、早稲田、山手線沿線、中央線沿線の古本屋をそれこそ一軒一軒訪ねては、本の棚に目を走らせて山の本を見つけ出した。

山の本を集中的に集めて棚に並べている古本屋もあったが、あまり山岳書に関心の深くない古本屋からは、結構格安な掘り出し物があったりして、夕方にはかついで行ったリュックサックがかなり重くなるほど買いあさったこともあった。

60年の成果、約一万三〇〇〇点の山岳書、雑誌、山岳会会報、部報類は、大分県長湯温泉の一角に「林の中の小さな図書館」として収納、展示、公開されて、山の好きな人たちや、温泉保養に来ている人たちに楽しまれている。 次代へ引き継ぐことのできた図書館を造ってくれた首藤勝次氏(竹田市長、大丸旅館主人)には感謝にたえない。http://www.yamakei.co.jp/products/2812330550.html

Copyright (c) 2013 東京都古書籍商業協同組合

第48回 明治古典会 七夕古書大入札会

古今東西 2,000点の文化資料が大集結!日 時 「一般下見会」 5日(金) 10:00~18:00

業者入札会 7日(日)

場 所 東京古書会館 (東京都千代田区神田小川町3-22)

出品物

主 催 東京都古書籍商業協同組合内 明治古典会

公式サイト http://www.meijikotenkai.com

来る7月5日(金)・6日(土)の2日間、東京神田の東京古書会館に於いて、わが国で最も歴史ある古書のオークション、「第48回 明治古典会 七夕古書大入札会」が開催されます。

主催は近代文献資料の専門市会・明治古典会(東京古書組合内)です。 通常では古書の市場は、業者のみしか出入りできませんが、7月5日 、6日の二日間は、一般の方にも古書市場の一端をご覧いただける 数少ない機会です。この下見会には各時代の歴史資料や著名作家の 自筆原稿、初版本など、およそ2000点の珍しい文献資料類が一堂に 会し、それら貴重な品々をじかに手に取ってご覧いただけます。

☆本年の注目出品物☆

※金額は最低入札金額です。

第48回 明治古典会 七夕古書大入札会http://www.meijikotenkai.com/2013/

Copyright (c) 2013 東京都古書籍商業協同組合

谷澤永一追悼集

編者 関西大学 文学部 総合人文学科 教授 増田周子

谷澤永一先生がご逝去されたのは、平成23年3月8日のことで、いやな予感がしたが、東日本大震災の3日前のことであった。関西大学では、谷澤永一先生を偲ぶために、ただちに追悼会を企画し、同年5月に、「谷澤永一名誉教授を偲ぶ会」を催し、多くの方々と先生のご冥福をお祈りした。本年は、谷澤先生の三回忌にあたる。本書は、この追悼会に参列した人々からうながされ、追悼会に参加できなかった谷澤永一ファンのためにも、先生のお人柄がわかる本を作成しようとまとめたものである。

谷澤先生の書かれた「私の死亡記事」(『文藝春秋』平成12年)「第Ⅰ部 悼む」「第Ⅱ部 語る」「第Ⅲ部 読む」「第Ⅳ部 仕事」「谷澤永一略年譜」により構成されている。巻頭には、書斎での先生のお写真と、谷澤先生の愛唱した『閑吟集』からの自筆の和歌を掲載した。本好きで、博学で、鋭い舌鋒の評論家である一方、カラオケ好きで面倒見の良い先生のふだんの姿が浮かび上がる37名から書かれた短文を集めた追悼集にまとまっている。読むと、思わず誰しも眼がしらが熱くなってしまうだろう。

装幀にもずいぶんこだわった。追悼会での渡部昇一氏のお話によると、谷澤先生は、女性にもてたらしい。だからこそ、女性がさりげなく持ってもいい本にしたかったのだ。カラフルな色彩の年輪を著わすカバーと、若いころからのご友人の開高健の「朝のように 花のように 水のように」という言葉から、題をつけ、年輪のように刻んできた、先生の80年をこえる生涯を年輪は象徴したのである。

ただ、女性にもてたといっても、先生は無類の愛妻家で、生前から、喪主は絶対にご夫人の谷澤美智子氏と記し、若い頃から奥様のことを「おばはん」と呼んでいたらしい。これは、織田作之助の『夫婦善哉』を意識していた生粋の大阪人ならではだと思う今日この頃である。だからこそ、書家である奥様に題字を記してもらった。

谷澤先生の三回忌の記念として、ぜひとも多くの方々に本書を手に取ってもらいたい。 http://www.ronso.co.jp/index.html

Copyright (c) 2013 東京都古書籍商業協同組合

古書即売会の魅力を語る

大貫伸樹

かつては、朝早くからリュックを背負い神保町、五反田、高円寺と、古書市をはしごして回る、そんな週末が楽しみでたまらなかった。が、2年前に体調を崩してからはインターネットを利用することが多くなった。家にいながら欲しい本がすぐに手元に届き、本によっては1+250円(送料)で購入できる。牛丼の売り口上ではないが、早くて安くて出前までしてくれるので、交通費をかけて古書市に出かけ、重い本を背負ったりするリスクがなくなった。しかし、リスクと共に何かが消え、物足りなさがつのるようになった。

健康を取り戻した今、なぜか週末になるとリスクを背負ってまでもいそいそと古書市に出かけたくなる。一方には、稀覯本や高価な本は即売会にはないよ!と止めようとする自分がいて、葛藤に苦しむ。が、ネットではヒットしない掘り出し物や格安本があるかもしれない? そんな期待感と誘惑がついには即売会へと向かわせる。

装丁や挿絵関連本を集めている私は、まさに面食い。若くて色白で美しいのが……あ、いや、古くて色黒がいいな。多少しわがあっても安いほうがいい。時代遅れの衣裳をまとい、背が破れているのを気にして隅の方で「おじさん私をお家に連れてって」と、恥ずかしげにしている君に胸キュンさせられる。こんな本にであった時こそが「今日も来た甲斐があった!」と思う至福の瞬間で、「お持ち帰りさせていただきま~す」と決断する。

そんな古書即売展で出会った2冊の嬉しい本を紹介しよう。

岡本歸一(1888~1930年):画『ガリバー旅行記』(冨山房、1910年)。33歳の岡本が描いた装画・挿絵は、岡本も見たと思われる1894年に24歳だったC.E.ブロック(1870~1938年)が描いたガリバーの絵に負けない迫力がある。当時は二人ともそれぞれの国を代表する若き挿絵画家で、何れの本にも見事な挿絵が沢山掲載されて魅力的だ。

もう1冊は、小松崎茂:装画/武部本一郎:口絵・挿絵『八十日間世界一周』(岩崎書店、1964年)。ちょっと壊れているが価格が安いので帳消しだ。この本が本日最大の掘り出し物! 小松崎茂と武部本一郎という当時の最強コンビがタックを組んでいるのが魅力 だ。今まで何冊もの『八十日間世界一周』を集めてきたが、この挿絵が原書(エッツェル版)の挿絵に左右されず全く違う構図で描かれて一番躍動感に溢れている。オリジナリティ溢れたカラー口絵は本当にすばらしい! これこそが、本を手にとって見ることができる古書即売会だから見つけることができる掘り出し物であり、感動だ。

Facebookhttp://www.facebook.com/shinju.oonuki http://d.hatena.ne.jp/shinju-oonuki/

Copyright (c) 2013 東京都古書籍商業協同組合

札幌古書組合八十年史

編集委員長 佐藤市英

編集担当者達の中のひとりからの自著を語るになります。

5月15日に完成発行にいたり、組合員と関係者にお配りした約100冊の残り400冊を販売しておりますが、意外に感触が良くひょっとするとほとんど売れてしまうのではと思えるほどです。幾人から早々と感想があり、良くこの本の売れない時期に出しましたねとか、今出さなければもうなかなか出せませんねとか、とにかく発行したこと自体を評価して頂いているようです。中身はともか く。

編集期間はちょうど4年間です。編集委員は6名でほかに顧問が1名、そのうちの3名を事務局と命名し実際の作業を担いました。何度かの話の末にすべて組合内で完結すると決めました。書くのも編集作業も、引用もー古書通信とか地元マスコミなどに掲載された組合に関する記事の、組合員で分担するというものです。

410頁の内訳は約200頁強が通史、80頁弱が座談会、年表が約90頁で残りが名簿規約写真です。全員参加の一つが座談会で、2代目で第1回を中堅で2回最近のネット中心の新人で3回とダブりを入れると総勢31名の出席でした。毎回大盛り上がりで期待以上に話が弾みましたがすべてを載せると予定より大幅に頁数が増えますので幾分カット(特に3回)がありました。しかし思わず正直な感想や具体的な金額が出ていたり何十年のつきあいで初めて知る事が聞けたり組合史に載せるものととらわれずそれぞれの商売の来し方に思いをはせていたようでした(特に2回)。これは制作側の期待以上でした。

年表は編集開始の1年前に顧問にその作成を依頼しており、すべての制作はこれを基礎にと予定していました。詳細大部の年表が出来、私は思わず「これにですますを付ければ通史は出来上がりですね」と言ったほどです。通史の前半、昭和4年の組合結成を遡り明治2年から始まり昭和51年までを顧問の弘南堂主人が、後半の22年を当組合員である、第4回古本小説大賞を受賞し昨年末に「貧 乏暇ありー札幌古本屋日記」を出した須雅屋が、最後の10年とまとめを私が書きました。全体のテーマは、顧問のスタートの時の「この組合史は生活を書きましょう」のことばを下敷きにしています。最後の10年を除いては。

編集作業は順調の反対でした。仕入れるのと売るのは上手ではないが大好きで毎日商売をしていますが、作る方は予定になかったのでだいぶとまどいました。通史の督促が一番の難事。途中役割担当を変えたりしながら、でも催促する方は加減が分からないし書き手の苦労も分からない、でも予定が遅れると自分では何もしない編集長(私)から文句だけは言われる。初めの予定より1年多くかかり ましたがそもそも3年で完成(私の案)はどだい無理。何とか発行にこぎ着けただけでよしとしなければと思っています。

あとがきは正直にきちんと組合史作成の意義役割などを踏まえて委員長の思いを述べていますが、もっと言いますと通史を書いた顧問の弘南堂主人とその息子の編集委員で事務局員の庄一君が専ら編集室として使っていた弘南堂2階でほとんどの実質的な作業をこなしたので、かくの如く完成に至ったといえます。私は時々、まだかいとメールしたり電話をしたり、市場であった時に立ち話でそお後 の経過を聞いたりスル程度で、時間と手間のかかる編集作業はほとんどすべてふたりに割り振り気がつけば印刷の段階に来ていたという次第です。

数日前NHKの人が来て、今作った理由はと聞かれたので思わず(半分冗談で)「80年でなく100年史なら紙でなくCDになっちゃうからです」と言ってしまいました。でも、紙の本と心中するつもりでこれからも商売をしていくとの思いは本当です。」

市英堂書店 http://ichieido.com/catalog/index.php

『札幌古書組合八十年史』http://sapporokosho.la.coocan.jp/wordpress/?p=349

Copyright (c) 2013 東京都古書籍商業協同組合

『早稲田古本村通信』復刊!

古書現世・向井透史

今年の6月初めに、思い立ってメールマガジン「早稲田古本村通信」を復刊した。調べてみるとこのメルマガが初めて配信されたのは2003年。 古本だけでなく早稲田という街の情報を集めた「情報号」と、知人に書きたいを書いてもらう「コラム号」の月2回配信。コラム号からは、倉敷の古本屋、蟲文庫店主の田中美穂さんの連載が書き下ろしを加えて『わたしの小さな古本屋』(洋泉社)として単行本化、『私は猫ストーカー』で知られる浅生ハルミンさんの愉快な人生相談も『猫座の女の生活と意見』(晶文社)に収録された。

書き手に恵まれて配信していたものの、連載が変わっていく中で、どこか疲れてしまったというか、新たな依頼をしないのでコラムは減っていき、次第にメルマガはイベント前日に「明日からです」ということを伝える増刊号だけになり、2010年の秋ごろに自然消滅した。そのころにはすでに新たなメディアであるツイッターが人気を伸ばしてきていて、そこでの広報が主流になっていき、もはやメルマガに戻ってくることはないと思っていた。そんな気楽さからか、ブログで書いていた「古書現世店番日記」も更新しなくなり、なんとなく短い文章をツイッターで流し続けることで満足していた。

今年に入り、千駄木にある新刊書店、往来堂書店さんが地道に配布しつづけてきた手書きのフリーペーパー「往来っ子新聞」を合本したものを販売した。おすすめの書籍などが毎号とても自由な感じでまとめられていて、なんだかとても「編集欲」が刺激された。紙という枠におさまっている情報はただ流れていくだけのとは違う「意識」が感じられた。自分も意識ある媒体を作りたくなった。

自分は、早稲田・目白・雑司が谷の三地域で本に関する仕事をしている人間のグループ「わめぞ」という団体で、古本のイベントなどを手掛けているが、ただイベントをやるだけでなく、どういう思いで、どんな毎日の中でやっているのかを、ブログもやめてしまっている現在、伝えるメディアを何も持っていなかった。そこで思い出したのが冬眠していたこのメルマガの存在で、ここからもう一度個人として、「自分の思い」を人に伝える作業をはじめようと思い6月に復刊したというわけだ。

メルマガは週刊。その週に思ったことを書く巻頭言、ブログでやっていた店番日記、本に限らず面白いと思った情報にリンクを張るトピックス、自分の関係する古本市の情報でなる。あまり気張らず、等身大の自分の「物語」をお伝えできればと思っている。

「早稲田古本村通信を復刊して」 古書現世 向井透史http://d.hatena.ne.jp/sedoro/20130614

Copyright (c) 2013 東京都古書籍商業協同組合

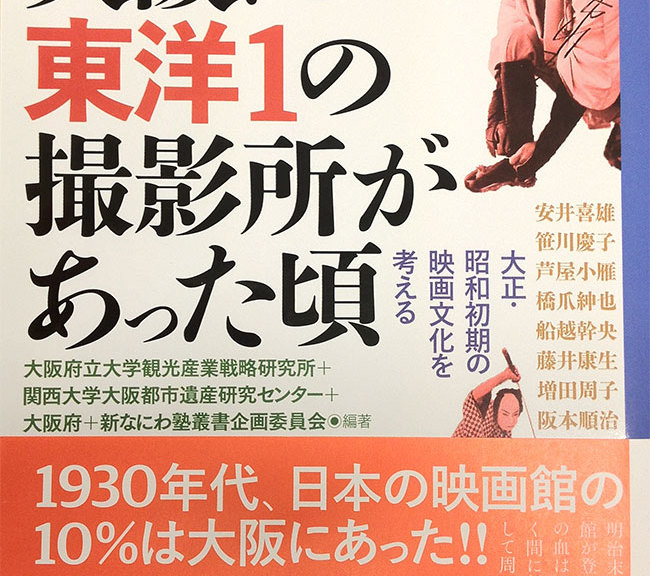

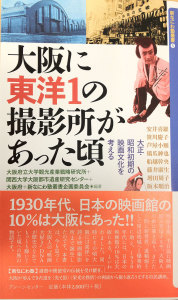

『大阪に東洋1の撮影所があった頃』について

株式会社ブレーンセンター 編集部

大阪──といったとき映画や撮影所、俳優さんたちを連想する人が何人いるでしょうか。え!?ポカンと口をあけているあなたにガツンと衝撃をあたえてくれるのが、本書です。映画の興業面だけでなく、製作面でも大阪の映画会社がかつて日本の映画界をリードしていたのです。もしかすると大阪は日本のハリウッドになっていたかもしれない、というほどの勢いが一時はあったのです。これはそんなことを書いた本なのです。

人形浄瑠璃や歌舞伎、立方舞い…など、江戸の昔から大阪人の芸能好きは有名ですが、映画にもまた大阪人の心をとらえてはなさない、なにかがあったのでしょう。 大阪人の映画熱に火がついたのは明治末。千日前に映画館の前身、電気館が開場したことにはじまります。またたく間に千日前は映画街となり、新世界、道頓堀そして周辺地域へと爆発的に映画館はふえてゆき、昭和初期には日本の映画館の10%は大阪にあるとまでいわれました。

千日前が映画街となったその一軒に娘義太夫の“小屋”を改装した三友倶楽部がありました。経営者は山川吉太郎。時代の風雲にのり、映画製作にも進出。やがて大阪の映画産業をリードし、“映画王”への階段を一気に駆けあがります。本書では東京目線からはまったくみえない客観的な映画史を展開すると共に、歴史のチリにうもれた、この時代の寵児にも頁をさき論じています。

大正末から昭和初期、大阪は未曾有の好景気にわきかえり、映画産業も急速に発展してゆきます。映画会社や撮影所も雨後のタケノコのごとくに乱立。阪妻プロや東亜キネマ、マキノキネマ…などです。山川が興した映画会社は、このころ伝説的な相場師・松井伊助の協力をえて、規模を拡大し帝国キネマ演芸となり、日活、松竹につぐ日本3位のメジャー映画会社へと成長します。

この帝国キネマ演芸、通称帝キネが建設したスタジオ(現・東大阪市 長瀬)は東洋一の規模をほこり、ハリウッドのメジャー級と当時評判をよんだものです。そんな写真も多数掲載しています。 また帝キネのドル箱スターといえば、チャンバラ映画の市川百々之助。当時、阪妻や市川右太衛門と並び称せられながら、なぜかこんにち誰も知らないという、不思議な大スターの写真もぜひご覧下さい。 藝術、文化、娯楽…かつて大阪は東京にひけをとらない“文化的首都”としての地歩をえていました。それがいつの間に、という思いは大阪人だけではないでしょう。

失敗から学ぶ。大阪が歩んできた道を<栄光と挫折>の両面からふりかえろうとする市民講座<新なにわ塾>の第5弾。 本書は明治以来のチリをはらい、監督、小説家、俳優…など映画の世界にかかわる熱い人びとをとりあげ、大阪がもっとも輝いていた時代を再現させます。また収蔵庫のかたすみで眠っていたお宝写真もあわせてご覧いただきます。 さらに、現在、日本国内よりも世界で著名な、プラネット映画資料図書館代表の安井喜雄氏のインタビューも掲載しています。

株式会社ブレーンセンター 編集部

新なにわ塾叢書 第5巻 「大阪に東洋1の撮影所があった頃」http://www.bcbook.com/eiga.html

Copyright (c) 2013 東京都古書籍商業協同組合

曲がりなりに1周年 ぷねうま舎

中川 和夫

「真理との、救いとの間合い、ひととの、社会との間合い、良い本との、悪い本との間合い、ベストセラーとの、倒産との間合い……“はざま”を吹き抜ける風でありたい。これからも、間合いを大切に泳いでいきます」。 いささか負け惜しみめいてもいますが、創業1周年フェアのポスターに「“ぷねうま”のこころ」として上の言葉を記しました。出版のいのちである多様性を保持する途はあるのか、ないのか。

この1年、念じ続けてきたことが口をついて出た、ゴマメのつぶやきです。 あっちにダークマターとIPS細胞、こっちに社員食堂と枕絵の本、陽のあたるところもあれば、ほの暗い場所もある。ぶつぶつと情念の圧力でマグマが躍っている、これが私のイメージする出版界の理想状態です。この多様性がいま、間違いなく失われようとしています。

そんなことはない、という声が聞こえます。電脳図書館となれば、誰でも容易に文化財にアクセスできるではないか、雲のイメージの、つまり中空に浮いている情報のプールができれば、いつでもどこでも、もっと簡便に必要な知識を手にすることができる、と。たしかに、3次元の冊子体という「物」の重さから人類は解放されました。しかし、あれよあれよという間の、享受する側の便宜の拡大に目を奪われて、送り手の側、発信する側の問題には蓋をされているのではないでしょうか。

80年代のはじめからほぼ30年、編集の現場にいた者として、かつて教えられ、あるいは自分なりに嗅ぎ分けてきた出版の常識は完全に崩れ去ったと思わざるをえません。その「常識」なるものには、制作の技法から、流通のシステム、著者との関係の作り方までが入ります。そして、その変化のスピードにはこの1年〔2012年度〕、さらに加速度が加わった、とは同業の仲間たちが異口同音に口にするところです。

「出版は産業にはならないよ」。3世代上の先輩がなにかにつけて言っていた言葉でした。なぜか。書き手がいるからです。そこには「書く」という、人間的あまりに人間的な営みを引き出す“関係”があるからです。経済の原則と論理に乗りきらないものが、間違いなくあるためにです。

なにも昔はよかったなどと言いたいのではありませんし、メディアの革命前の出版界もさまざまな問題を抱えていたのは当たり前のことです。ただしかし、そこには競争の場を提供するという仕方であれ、登竜門を置くやり方であれ、次の世代の書き手を育てるシステムがあって、水源から川下までの体制の全体がそれを支えていたことは事実だと思います。

書き手を再生産する、人間を育てる、その方法を組み込んだシステムをつくる、これは技術革新や経済原則とはそもそも次元を異にする課題です。いまや斜陽産業となった出版の抱える問題の中でも、これがもっとも深刻な壁だと、私は思っています。 「人生で一度くらい、完全な敗北を味わってもいいではないか」。創業に際して、同業の先輩が贈ってくれた一句です。「人生とは敗北のようなもの」でしょうから、ここでの力点は「完全な」にあります。文字通り蟷螂の斧ながら、なんとかこの「完全な」を回避して、書物の多様性の一端を担いたいものと考え続けています。

ぷねうま舎http://www.pneumasha.com/

Copyright (c) 2013 東京都古書籍商業協同組合

古本屋ツアー・イン・ジャパン2013年前半を振り返って

古本屋ツーリスト 小山力也

ここが人生の正念場である。切々とそう感じた半年間であった。 前回の原稿『古本屋ツアー・イン・ジャパン2012年を振り返って』では、「私はこの先の見えない『こちらが倒れるのが先か、お店を調査し尽くすのが先か』と言うチキンレースから降りるつもりは毛頭無い。来年は、北海道・青森・山陰・四国・九州・沖縄に足跡をつけて来たいものだ」と書いていた。正にここがポイントで正念場なのである。列記した地方は未踏の古本屋さんを多く残し、今までの南東北?中部までの比較的安値で訪ねられる近めな所とは異なり、交通費も移動時間もグンと跳ね上がる遠距離ばかり。しかし! ここに足を延ばさねば、全国の古本屋さんを調査すると言う野望は、決して達成出来ぬのである。

関東は、街の片隅に隠れるようにひっそりと残るお店・神保町に集中するお店・リサイクル店・これから開店するお店・事務所店を残すのみで、ほぼ巡り倒してしまった。その周辺である、新潟・山梨・静岡・長野・福島・宮城・山形辺りも、チェックメイトが近付いている。だが、去年宣言していた土地には、まだ一度も足を踏み入れていないだらしなさ…。古本屋調査が進むのは良いことだが、遠くへ飛び出せずに、近くを虱潰しにしている偏向性が、その無闇に高い志と常識人たる己の心を、押し潰し始めているのだ…。

かといって意気消沈ばかりの半年であったわけではなく、地道で孤独な“独りローラー作戦”の調査は刻々と進み、様々な古本屋さんとの出会いと別れを繰り返して来たのも、また事実なのである。日光の別荘地にあるカレーが振る舞われる古本屋「霧降文庫」、浦和の夜の町に生き残り続けていた「んぐう堂」、静岡に無政府主義関連本を核にして良書を並べる「水曜文庫」、新発田の冬の雪まみれのシャッター商店街で見た暖かな「いと本」、宮古で人々を元気づけるためにコミックを掻き集めた「春夏冬書房」、東青梅のついに入れた児童書の殿堂「青梅多摩書房」、静岡の過去から舞い戻って来た「一冊 萬字亭」、柏崎の忘れ去られた古本屋「加納書店」、三鷹に生まれた無人古本屋と完全少女趣味の「点滴堂」、「つちうら古書倶楽部」のグランドオープン、仙台で震災から甦った姿をようやく確認出来た「ビブロニア書店」と「有隣堂」、金町の幻の古本屋「一草洞」、長野の観光客で賑わう成功を見せる「団地堂2号店」、国分寺バス停前のSFを得意とする小さな三角形のお店「まどそら堂」、陶器の町・益子に潜む様々なカタチでの古本販売、深川『のらくロード』にやって来た古本一兵卒「ほんの木」、航空公園の団地に出来た「古書つくし」、ようやく学芸大学に腰を落ち着けた「SUNNY BOY BOOKS」、スーパー源氏が神保町に攻め入って来た「スーパー源氏 神保町店」、学生のためではなく若者のために開いたつくばの新店「PEOPLE」、福井県初ツアー、愛知県の調査が徐々にジワリと進行中……以上は喜ぶべき出会いと成果ばかりだが、その代わり悲しい現場にも多数直面した。

長津田の雑書王「ヨコヤマ書店」、藤沢の名店「聖智文庫」、郡山の駅前店「古書ふみくら 郡山店」、下町柴又の「健文堂書店」、阿佐ヶ谷の老舗「今井書店」、早稲田の文庫&映画スチール充実店「文省堂書店 早稲田店」、神奈川湘南地区の「耕書堂」「ほづみ書店」などがドスドスと閉店し(事務所店やネット販売を主とする営業に移行のお店多々あり)、半べそをかきながら頭の中の古本屋地図を大きく書き換えることを強いられたりもした。これらの楽しく、時に涙を流しながら駆け抜けた記録は、血と汗の結晶として、ブログ内に無事に残されている。しかし記録は記録であり、すべては過ぎ去ったこと…それは未来に残すデータとしての遺産であり過去の集積であり、未来そのものにはなりえないのだ。つまりは、立ち止まったらそこで終了…やはり私は、己の手で未来を掴んで記録し続けなければ、この先生きる意味も無いのではないか…。

正念場…つまりは“古本屋ツアー”を促進させるのか、それともペースダウンするのか…いや、時間は無尽蔵ではない。今のペースを保たねば、とても生きているうちに、全国の古本屋さんを調査し切れるはずがないのだ! 一度行ったお店に、テーマなどを設定して再訪するのも非常に楽しいのだが、所詮は“古本屋ツアー延命”のごまかしでしかないのである(もちろん、これからもこの手法は使うつもりであるが…)。やはり覚悟は決めなければならない。時間と体力と資金の続く限り、私は逸脱しなければならない!と自身を追い込む! これからも、ただただ未踏の古本屋さんを目指して進み続けるのだ!

しかしそんな孤独な道中でも、時にすがれる物を激しく必要としたりする。そこで先の見えない道すがらの里程標、ブログ以外にも己のしていることが正しいと過信させてくれる力強いアイテムとして、年末に某出版社から『古本屋ツアー・イン・ジャパン』の単行本の出版を予定している。現在、必死に鋭意編集制作中。さらにこれを起爆剤とし、まだ見ぬ古本屋さんを目指して、持てる力の限りを尽くして邁進するつもりである。

…あぁ、私はもしかしたら大事な選択を誤ってしまったのかもしれない。足を見事に踏み外し、崖下に転落している真っ最中なのかもしれない。いやしかし、もうそれでもいい! それが、己が好きで選んだ道なのだから。どうか、全国の古本屋さんよ、営業日と営業時間内にお店を開けて、私が訪ねるのを待っていて下さい!

『古本屋ツアー・イン・ジャパン』http://blogs.dion.ne.jp/tokusan/

Copyright (c) 2013 東京都古書籍商業協同組合

投稿ナビゲーション

Just another WordPress site