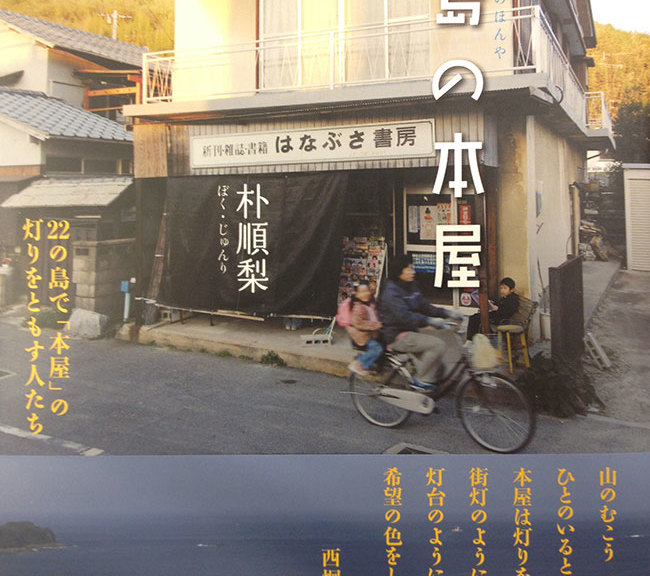

「離島の本屋には、いったい何がある?」

朴 順梨

人口わずか600人あまりの北大東島。東京23区よりも大きな面積を持ち、「島」と呼ぶにはかなりの広さがある奄美大島。日本には実に6800もの島があり、人が住んでいる島は約400程度。さらにその中で「本屋」がある島は・・・・・・? いくつなのかは、正直私には分からない。しかしそんな島々を約8年かけて巡り、本屋を訪ね歩いた日々をまとめた『離島の本屋』という本を7月に出版した。版元は“ころから”。今年1月に赤羽で生まれた、まさに旅を始めたばかりの出版社だ。店主やその友人が作ったハンドクラフトや写真が棚を飾る本屋、駄菓子や雑貨が人気の本屋、図書館が併設された本屋、お酒も一緒に選べる本屋、誰がどの本を買ったかが一目瞭然の、売上ノートをつけている本屋・・・・・・。離島の本屋はその島の人達や土地に合わせ、まさに変幻自在だった。旅を始める前の私は「離島の本屋は、きっとこういうものだ」と、根拠のない絵を頭に描いていた。しかしいざ訪れてみると、その絵どおりの本屋など一軒もなかった。でもいずれの本屋も「その絵」以上だったと、個人的には思っている。

「今度○×島に行くんだけど、どこに寄ったらいい?」

本屋にはその土地の歴史やゆかりの人物、文化に関する本が必ずといっていいほど置いてある。たとえば私も奄美大島にもユタがいたことや、新島のヨベームン(呼ぶものの意味。山の神や天狗、魔物説があって、人々に怖れられている)伝説のこと、そして『忘れられた日本人』を書いた宮本常一と周防大島との縁については、島で出会った本で知った。

また本屋には地元の人達が連日、多数訪れる。ガイドブックにはない「ナマの情報」が聞けるし、島の人と話す機会も得られる。島を知りたければ、本屋に寄ってみることだ。 ただ残念なことに、本屋がない島もかなりある。そして取材時には「あった」のに、今はなくなってしまった本屋も、残念ながら存在する。だからある意味、旅行ガイドブック的な意味合いで『離島の本屋』を手に取ると、少しがっかりしてしまうかもしれない。

だけど「あの日」「あの時」「あの場所」に本屋があったことに思いを馳せながら、ページをめくって頂けたら。これほど嬉しいことはないと思っている。 http://korocolor.com/rito_no_honnya.html

Copyright (c) 2013 東京都古書籍商業協同組合

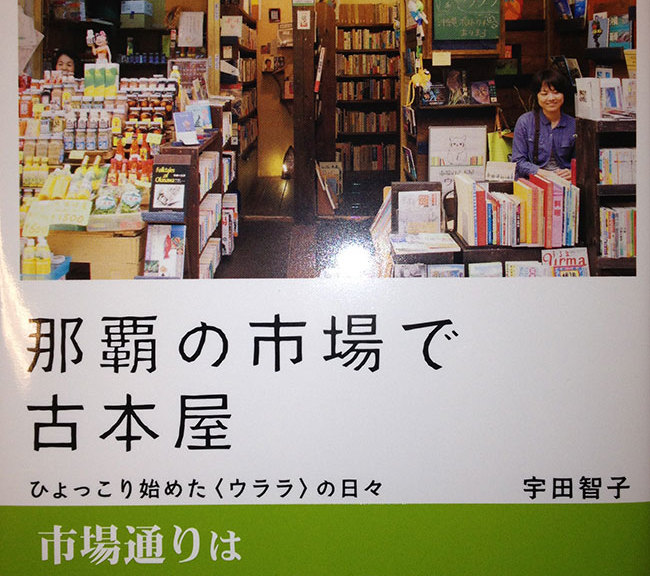

『那覇の市場で古本屋 ひょっこり始めた〈ウララ〉の日々』

宇田智子

はじめまして。沖縄にあります「市場の古本屋ウララ」と申します。開店してまだ1年9ヶ月、古書組合には加入しているものの「日本の古本屋」には出品していなくて、沖縄県外の市に参加したのは一度だけ、店にはレジも固定電話もなく、狭いので均一本もなく、もちろん稀覯書もない、このメールマガジンを読んでいる方には怒られそうな古本屋です。

このたび、『那覇の市場で古本屋 ひょっこり始めた〈ウララ〉の日々』という本を出版しました。いかにも古本屋の本らしい薀蓄やエスプリはないかわりに、多少は変わった話を書いているかもしれません。

ひとつは、沖縄の出版事情について。

もうひとつは、「那覇の市場」の話です。

市場中央通りはアーケードの下にあり、みんな店の前の道路に棚と椅子を出して路上で店番しています。通行人ともまわりの店の人とも距離が近くて、いろいろなやりとりが生まれます。また、特に沖縄の本を見たお客さまから「それ、うちの父が書いた本だ」「この写真に写っているのは私なの」と声をかけられ、そこから思いがけないお話を聞かせてもらえることもあります。ほんの数分の立ち話からその人だけの言葉や歴史がうかがえるようで、切れぎれのままに書きとめました。

ほかに中国の古書イベント「広州書墟」に参加した話や30年前の市場の写真、那覇の本屋のイラストマップなどのおまけもついています。こんなへんな古本屋もあるのかと、本棚の片隅に差していただけたら、幸いです。

市場の古本屋ウララ http://urarabooks.ti-da.net/ http://www.borderink.com/?p=9190

Copyright (c) 2013 東京都古書籍商業協同組合

本屋はやっぱりおもしろい

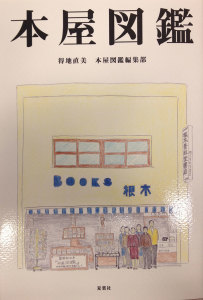

空犬太郎(本屋図鑑編集部)

記憶にある最初の本屋さん。昭和40年代後半を過ごした大阪の小さな町にあった、小さなお店である。10坪ぐらいだろうか。よくわからない。小学生の身丈には十分に大きく見えたのだ。

M書店、としておこう。同級生Mくんのお母さんが帳場(レジというよりも帳場、という感じだった)に立っていた。毎日、通った。飽かずに眺めていたのは漫画の棚で、1冊増えても抜けてもすぐに気がついた。棚は1本しかなかったが、毎日眺めても、あきなかった。本を手にとることは、あまりしなかった。立ち読みに厳しい店だったからではない。本が棚に並んでいるのを眺めているのが好きだったからだ。

当時住んでいた町には、小学生が徒歩で通える距離に3軒も本屋さんがあった。大阪の小さな田舎町に、である。いまぼくは吉祥寺を抱える東京・武蔵野市に住んでいる。吉祥寺には新刊書店・古書店がいくつもあって、本好きには最高の環境だが(夏葉社が事務所をかまえる街でもある)、吉祥寺の中心から少しはずれた我が家の近所には新刊書店がない。市内には千坪クラスの書店まであるのに、我が家の小学生を安心して送り出せる徒歩圏には、町の本屋さんはないのである。昭和のあのころと今と、本屋さん事情はよくなったのか後退したのか。どちらが幸せなのか。ときどき、よくわからなくなる。

『本屋図鑑』に関わることになって、M書店のことを書きたい、まずそう思った。M書店のことを実際に『本屋図鑑』で取り上げたい、ということではない。今も全国で、その町の本好きのみなさんに本を届けているであろう、たくさんの「M書店」のようなお店のことを書きたいと思ったのだ。はたして、『本屋図鑑』ではそのようなお店をたくさん取り上げることができた。『本屋図鑑』の感想に、「なつかしい」「うれしい」ということばを見かけることが多いのは、読んでくださった方が自分にとっての「M書店」に本書の中で出会えたからなのかもしれない。そうだとしたら、書き手の一人として、こんなにうれしいことはない。

「図鑑」ということばと作りにはこだわった。なにしろ、ウルトラ怪獣図鑑で育った世代である。人気怪獣、最強怪獣も、あんまり人気のないマイナー怪獣も、同じ図版サイズ、同じスタイル、同じキャプション量で扱うのが図鑑だ。そこには作り手が押しつける優先も優劣もない。どれを気に入るも、どこから読むも、すべては読み手にゆだねられていた。“図鑑好きの本屋好き”は、そのような本屋本があってもいいと思ったし、あるべきだ、とも思った。幸運だったのは、同じように考えている“図鑑好きの本屋好き”に出会えたことだ。夏葉社の島田さんである。島田さんと、酒の席で、本屋さんと図鑑の話をしなかったら、この本は「図鑑」にはならなかったし、そもそも生まれもしなかった。

ちなみに、今も、本屋さんではあまり立ち読みはしない。本が、本屋さんの棚に並んでいるのを眺めているのが好きだからだ。

得地直美 http://www.hitokuchi.com/

Copyright (c) 2013 東京都古書籍商業協同組合

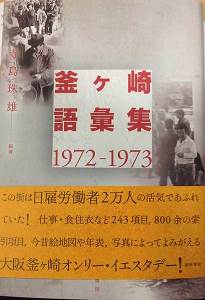

『釜ヶ崎語彙集 1972-1973』のふしぎ

小沢信男

「釜ヶ崎は明治天皇がつくった」とは、本書の第一章「地域」のサブタイトルです。明治三十六年に天王寺公園での勧業博覧会に天皇が行幸するので、道筋の貧民長屋どもを取り払って、強制移転させた先が、釜ヶ崎なのでした。そしてこの界隈の足跡を、江戸初期より幕末、明治、大正、昭和とたどる。ひとつの地域の事典を編むべく、歴史からはじめる。本書は、いたって正統派です。

と同時に、ケタはずれだ。編著者の寺島珠雄を中心に、数名の書き手は現場に居住し、活動していて、体験と見聞にとことん依拠する。客観よりも主観で書くぞと、ひらきなおっているのですから。 第四章「住」のサブタイトルは「すみかは街のすべて」とある。日払いアパート、酔い倒れ、アオカン(野宿)等々の項目をたてて、公園や路上や街全体が居住環境なのだと、具体的に語ってゆく。狭苦しい宿よりも夏のアオカンはのびやかだ。だが寒冬の焚火集団はやはり陰惨だ。と、いたって率直に臨場的です。

ほんとうにこれは、めずらしい本だ。そもそも本書の内容は、四十年前にできあがっていた。いきなり古本みたいなはずなのに、奇妙にナマナマしい。「眠れる美女」が目を覚ましたかのように。 本書には、現場写真も多々あって、書き手たちが撮り溜めてきた目撃証拠の数々です。とりわけ人々の集合写真は、歳月が過ぎるほどにかえってナマナマしくなるのだな。かつてアッタ状景が、こうも眼前にアル衝撃。読み合わせてゆくと、文章だってまったくおなじことなのだ。

一九七二~三年の釜ヶ崎が、こうして目を覚ます。同時に、低廉な労働力の使い捨てを、かくも常時必要としてきたこの国の資本と権力の構造が、浮かびあがる。それはいよいよ眼前焦眉の現実でしょう。非正規雇用の労働者がみるみるふえて二〇〇〇万人におよぶ、この国の釜ヶ崎化のこんにちに。

編著者の寺島珠雄は、詩人で、アナーキストで、練達の土工で、鉄筋工でした。生涯独身で、けっこうモテモテの男でもありました。一九二五年生まれで、五〇歳にもならぬ壮年期の仕事だった。一九九九年に亡くなったが。当時の若手の協力者たちが、それなりにいい歳になって、本書の目を覚ますことに尽力した。こういう愉快も、まだまだこの世にあるのだな。

新宿書房 http://www.shinjuku-shobo.co.jp/new5-15/html/mybooks/440_Kamagasaki.html

Copyright (c) 2013 東京都古書籍商業協同組合

トマソン社『BOOK5』

編集長 松田友泉

一般書店であまり流通していない冊子(ミニコミ・リトルプレス)などをネット販売する「トマソン社」を立ちあげたのが2012年の1月。その数カ月後の5月5日に“本に関わるすべての人へ発信する情報バラエティ誌”と銘打ち、隔月刊行誌『BOOK5』を創刊した。

最新号である9号は、「古書目録」を特集した。目録を刷っている印刷屋さんや、古書目録制作実務、支払いのために奮闘するコレクター、“古書目録そのもの”の面白さ、即売展と古書目録……と、今までにない内容となっているのではないかと思う。今号はご好意で、「地下の古書市」で行われたトークショー「薔薇十字外伝」も収録させていただいた。

古本に関する特集は2回目にあたる。1回目は第3号の「しばったり、つつんだり」という特集で、古本屋さんの「本縛り私史」や「縛りの実際」などとともに、マイカロン、スズランなどのビニール紐の違いや、オープン、スパットⅡなどの紐切りの種類などを取材した。古本屋さんには、非常に好評を持って迎えられた。

他にも、出版者、本の流通、医学書、30代女性、名画座、日記などの特集を組んだ。こうやって書いていて気がついたのだが、頑なに本そのものをほぼ取り上げていない。あえて周辺、ではなく、周辺ド真ん中だ。名画座に至っては、本ですらない。そのせいか、売れゆきはいいとは言えない。

私自身は、地方の印刷屋に勤務後上京し、古本屋、図書館、新刊書店とアルバイトをしてきた。それぞれの本業界には、面白いことが沢山ある。今回の古書目録特集にしても、そもそも「古書目録」じたいを知らない人もいるわけだし、また東京古書会館と神田古書センターを混同している人も当り前のようにいる(これはよく言われる)。私自身も、古書会館の即売展はそれぞれメンバーが違っていて、特色があることを知ったのは、東京に来てからのことだった。

それぞれの業界、つまり本の周辺の妙味をわかりやすく、また敷居を低くさせながら個々の溝を埋め、そして「バラエティ雑誌」の名の通りなるべく面白い(笑って楽しめる)誌面をつくろうとしているが、なかなかうまくいかない。ここ最近になって知ったのだが、大体の人は自分の根っこにある経験(編集者・ライター・新刊・古本・取次等)をベースに考えたり好奇心を持ったり、あるいは判断したりするもので、私のように節操のない関心を持ってベースのない人間はごく僅かなのだ。売れないはずである。

もともと編集者の経験がないので、作業は手探りだ。活字系の雑誌も、自分で作るまでは熱心に読んだ経験が浅い。そのため、もっぱら参考にするのはテレビ番組で、創刊当初は『アメトーーク!』(テレビ朝日系)の構成や企画を参考にしていた。 次号でついに10号になる。特集は「本と腰痛」。この特集タイトルを言うと笑われることが多いが、しかしこれほどまでに腰を痛める業界もないのではないか。百万塔陀羅尼や古活字本が生まれるはるか以前から、脈々と続く「腰痛」と、「本」との出逢い……どうしても、儲からない方へと行っている気がするが、それでも出し続けることで、何かが変わるのではないかと思っている。

(買える場所) ジュンク堂書店吉祥寺店・池袋店・福岡店他 まんだらけ中野店記憶・大予言 古書往来座 タコシェ 模索舎 ガケ書房 古書善行堂 古本徒然舎他http://tomasonsha.com/ http://tomasonsha.com/?mode=cate&cbid=1262007&csid=1&sort=n

Copyright (c) 2013 東京都古書籍商業協同組合

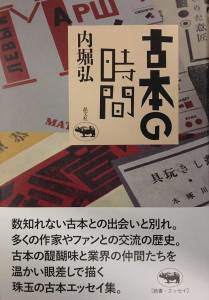

古本屋に過ぎた時間の一束

内堀弘

御茶ノ水の駅から緩い坂を下りていくと、やがて神保町の古書店街に突き当たります。その少し手前に東京古書会館があって、業者の市場(入札会)がここで毎日開かれています。 大型のトラックで何台もの蔵書が運び込まれることもあれば、長年のコレクションが売り立てられることもあります。引っ越しをした学生さんの本もあれば、七十年代に学生だった方の蔵書がそのまま並ぶこともあります。

この仕事はじめた頃、とにかくここに通い、本を見続けること。それが古本屋の勉強だと教えられました。何かを見つけ、入札をして、でも買えない。なら、そこでまた勉強しろと。それがもう三十年も前のことです。

『図書新聞』という書評紙で、「古書肆の眼」というコラムを連載をしてきました。月に一回、古本屋暮らしでの発見や驚きを書いて、それがもうすぐ二百回になります。 最初の百回ほどは十年前に出した『石神井書林日録』(晶文社)に入りましたが、これはそれからの十年をまとめた続編です。しかし、十年は本当にひと昔です。

たとえば、以前は十万円もしていた全集が、いまは一万円もしないという話をよく聞きます。そういう変化が顕著な十年でした。手放す人はいても、それを求める人がいない。価格の向こう側で、人は入れ替わっています。

この本は晶文社の中川六平さんが編集してくれました。『図書新聞』での連載の他にも、あちこちに書いたものが溜まっていて、それを六平さんが組み立ててくれました。ただ古い順に並べただけにも見えましたが、「こうすると時代がみえてくるよ」と言うのでした。 古書の市場では本と出会うだけでなく、たくさんの人とも出会いました。本に負けないほど人も個性的で、入れ替わっていたのはこちら側も同じでした。何人もがもう思い出深い人になっています。

だから、六平さんが「これは時代の追悼集だよ」と言ったのを、私はなるほどと思って聞いたものでした。でも、古本の世界はどこか渾然としていて、遠い時代の本をあたりまえに手に出来るように、亡くなった人もすぐ隣で笑っている。そんな、大らかな時間が流れています。 古本屋に過ぎた十年を一束にして『古本の時間』としました。気に留めていただければなによりです。 http://www.shobunsha.co.jp/?p=2904

Copyright (c) 2013 東京都古書籍商業協同組合

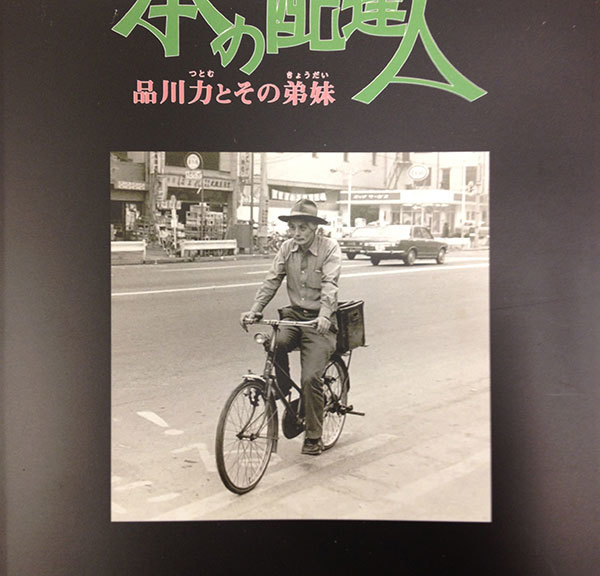

本の配達人 品川力とその兄弟展より

品川 純(次男)

品川力(つとむ 1904~2006)は、東京本郷の東大赤門前で「ペリカン書房」という古書店を営み、 多くの作家や研究者から信望を集めた書籍探索の達人で、自ら『内村鑑三研究文献目録』等を上梓する書誌学者でした。

新潟県柏崎の海辺近くにある品川牧場で父・豊治と母・ツネとの間に、五人兄弟の長男として生まれ、弟妹には後に詩人・品川陽子として知られる約百(よぶ・次女)、国内外で高い評価を得た芸術家の工(たくみ・次男)がおります。父・豊治は牧場のほか、品川書店や牛乳配達店も営んでおり、また夫婦共に敬虔なキリスト教信者で、内村鑑三の崇拝者であったことも、父・力や兄弟の人生に大きく影響したようです。

動物が好きだった父より、若い頃は飼育係になりたかった、と聞いていました。子供の頃、他人のまねをしていて自分自身が吃音者になってしまったから、他人とあまりしゃべらなくても済む職業を、と考えたようです。 結局、父はしゃべらなくて済む古本屋を選んだようですが、元々本が大好きで、趣味を超えて恋人の様な存在だったと聞いています。

一家で上京後、神田猿楽町に「品川書店」を開業しましたが、父が19才の時に関東大震災で店舗を失い、母方の叔父の紹介で勤めた銀座のレストランを経て、本郷東大前の落第横丁にレストラン「ペリカン」を妹弟と共に開業しました。 多くの文学者、作家、画家らが訪れ、一種の文化サロン風な雰囲気であったようです。

ところが、繁盛していたレストランを突然廃業し、3軒奥に「ペリカン書房」を再々転身で開業するのです。本は、レストラン稼業の合間に早朝割引きの電車で古本屋を回り買い揃えたようです。祖父の影響を多大に受け、内村鑑三研究をライフワークとし、文献学者、書誌学者として研究仲間に知られていました。

純粋で、少年がそのまま大人になった様な父は正義感も強く厳格でしたが、吃音の為か、口より先に手が出るという、やや短気な面もあり、ダダをこねたり、間違ったことをした時にはビンタされたこともあります。その反面、機嫌の良い時は本郷から都電に乗り、父の好きな西部劇で往年のスター・ゲーリークーパー、アランラッドの出演する映画を見せてもらいました。

カウボーイハットが好きで、 生涯愛用し父のトレードマークになっておりました。父の持論で、貴重な文献類は自分一人で死蔵せず、また散逸しないように駒場の日本近代文学館にせっせと愛車の自転車で運んでは寄贈していました。店で扱う本はキリスト教関係の思想書が多く、 来店されるお客様は限られており、大学や図書館に出向くことが多かったのは、そこで文学談義をする事が楽しみの一つであったかも知れません。

ある大学では、白髪でセミロングの風貌から「ライオンが来た!」と幼い生徒達から人気があったようです。私達兄弟が成人する頃の父は、外出以外は研究書、思想書、文献類等を熱心に読みあさり、周りが静かになる夜間によく物を書いており、必要がない限り、あまり家族とも世間話をする事もなく寡黙でした。ただ、人から頼まれると生来断り切れない性格なのか、従兄弟の写真家・立木義浩に頼まれファッション雑誌でモデルをしたり串田孫一氏より誘われて映画「上海バンスキング」に出演ました。

「自分のした事が相手の為になり、喜んでもらえばそれで十分だ」と、無欲で、もうけ主義とも無縁。探すのを頼まれた本も新刊書は一割引、古本も購入した時の価格で、労力・電車賃など上乗せすることなく、さらにお届けまでしており、我々には 到底理解が出来ませんでした。晩年は文学研究の友人、後輩達が先に他界され段々と寂しい思いをしていたようです。 そして平成18年の夏、猛暑の影響で一ヶ月位入院した後、自宅で療養生活をしておりましたが、兄家族が見舞いに来た一時間後、いつも話しかけてくる声が無く静かだなと振り向くと、キリストに祈る、両手を胸の前で合わせる姿勢で、息をひきとっていました。

11月3日。102才と9ヶ月余りの生涯でした。いろいろと述べてきましたが、父の生き様の一端でもお分かりいただければ幸いです。私が若い頃は、恨んだり、遠い存在だったりした事もありましたが、自分の信念を曲げずに貫き通した人生には、身内ながら敬服します。一方的に、こちらから書き記しましたが、父はどう想っているのか?今となっては誰にもわかりません。

柏崎ふるさと人物館 本の配達人 品川力とその兄弟展http://www.kisnet.or.jp/~k-museum/event/ev_20130917_003.html

Copyright (c) 2013 東京都古書籍商業協同組合

ネットでは検索不能な書誌の世界の整備を行う「文圃文献類従」普及のために――1999年『文献継承』創刊

田川浩之

『文献継承』は、書誌・出版史に関する記事を掲載した片々たるリーフレットです。これまで書店に陳列されることもなく、でももうまもなく23号が発行されます。 そもそも『文献継承』は、天野敬太郎編『雑誌新聞文献事典』(小閣、1999年9月)の内容見本(1999年7月)とともに4頁の体裁ではじめて刊行しました。

小閣は、石川県金沢市に存在しますため、なかなかに大都市の大学・図書館に直接に新刊出版物の営業活動をすることもままなりません。『文献継承』を刊行したその訳は、営業・普及活動の一助になればとの思いからでした。 「書誌・情報学からの提案・ノート・随筆等の文章を、僅かなスペースではありますが、読者の皆様にお届け」すると宣言し、新刊内容見本を発行の都度、少しでもそのパンフレットを見てもらえるようにとの営業・普及補助ツールとの位置づけにてうまれたという訳です。

新刊出版物は、日本の近代における書誌/出版/書物メディア文化史に関する資料をその内容とし、ネットでは検索不能な部分の整備を行うシリーズ「文圃文献類従」として、最初の出版物、上記『雑誌新聞文献事典』を刊行しました。 その刊行に先立って、内容見本を作成し、全国の大学・公共図書館、歴史・社会・図書館学研究者の方々に、この『文献継承』とともにご案内申し上げました。

歴史研究に雑誌が資料として活用されるちょうどとば口だったのか、本の内容がよかったのか、タイトルがよかったのか、『文献継承』の効果もあったのか、『雑誌新聞文献事典』は300部を売切り、それ以後「重版未定品切中」。 それから14年。『雑誌新聞文献事典』は重版されないまま、只今もその状態、『文献継承』は22号まで継続刊行することができ、頁数も当初の4倍16頁になりました。しかし、肝心の新刊出版物の発行部数は、例えば天野敬太郎ほか編『日本図書館史年表―弥生時代~1959年』(2012年)では136部で、『雑誌新聞文献事典』の半分以下。

一タイトルあたりの売上は半分以下に減少しているが、『文献継承』にご寄稿いただける方が、当初の4倍に増えた(?)と考えたい。片々たる葉っぱ『文献継承』があるおかげで、執筆者が4倍に増え、遠い将来、読者・「文圃文献類従」利用者の方々とも4倍のご縁ができるかもしれない。

わずかな人びとの支持と大勢の無関心の間で本日もゆれながら、『文献継承』23号は、今月末に発行される。十四年間の軌跡いわゆる総目次・バックナンバーは、

http://kanazawa-bumpo-kaku.jimdo.com/文献継承-20号記念/

にて公開しておりますので、ご高覧ください。

金沢文圃閣 田川 浩之http://kanazawa-bumpo-kaku.jimdo.com/

Copyright (c) 2013 東京都古書籍商業協同組合

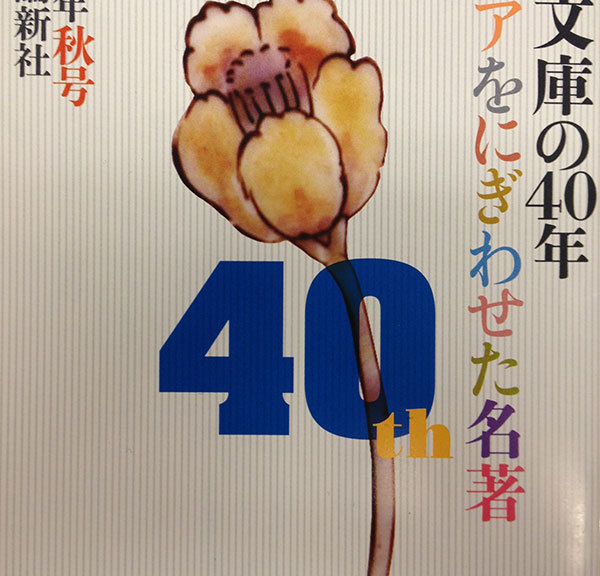

『ベストセラーで振り返る中公文庫の40年』について

中公文庫編集部 福岡貴善

一九七三年、中公文庫が創刊されてから四〇年を記念し、四月十月に記念小冊子を作成しました。春号は、『ベストセラーで振り返る中公文庫の40年』と題し、小池真理子、角田光代、誉田哲也、島本理生、嵐山光三郎、鵜飼哲夫、瀧井朝世の各氏に思い出の中公文庫について語っていただきました。

秋号は、「中公文庫40年 メディアをにぎわせた名著」と題しました。橋本治(青春小説)、三浦雅士(歴史物)、小谷野敦(谷崎潤一郎)、岡崎武志(日本人論)、香山二三郎(エンターテインメント)、末國善巳(歴史・時代小説)の各氏に、中公文庫の特色をジャンルごとに分析していただいた他、新聞や雑誌メディアで話題となった品を、編集部作成のコラムで取りあげています。

コラム執筆に際して多くの資料を集めましたが、面白かったのは、『週刊読売』一九七一年五月七日号が「特別企画 日本人」と題した、「日本人論」についての三〇ページにわたる特集です。巻頭に会田雄次「母性的社会のニッポン」と題する学術的な論文が掲載されていますが、「上杉謙信女性説」など意外性あふれる史観で一世風靡した八切止夫が騎馬民族征服王調節を批判した「日本原住民 謀略のにおいが漂う”韓国こそわが祖国説”」、ベストセラー『How To Sex』の著者・奈良林祥による「性意識ではまだまだ世界の”田舎もん”」など、懐かしすぎるエッセイが掲載されています。川本信正が「日の丸と金メダルに帰一するスポーツ価値観」と題して展開した勝利至上主義批判は、スポーツ界の体罰問題に揺れる今読んでも、古びない論考です。

「日本人とは何か――17氏は、こう見る」と題した著名人へのアンケートでは、浅丘ルリ子の「ハワイのホテルでステテコ姿の日本人を見ましたが、マナーをわきまえないのもいやです」という回答に、「ノーキョー」(農協主催の団体旅行)が世界各国で顰蹙を買っているという噂があったことを思い出します。渥美清は「日本人でありながら、日本人であることを恥ずかしいと思っている」と回答しています。七〇~八〇年代は数多くの日本人論が著されましたが、まさにその理由を言い当てた言葉でしょう。

それから四十年、「ジャパン・アズ・ナンバーワン」、「失われた二十年」を経て、日本人は「内向き」になっていると言われます。出版界のあり方も変革を迎えつつある今、過去を振り返ることは決して無意味ではない、そんな思いをこめて製作しました。書店で見かけることがございましたら、ぜひ、手にとっていただきたく存じます。(敬称略)http://www.chuko.co.jp/bunko40th/

Copyright (c) 2013 東京都古書籍商業協同組合

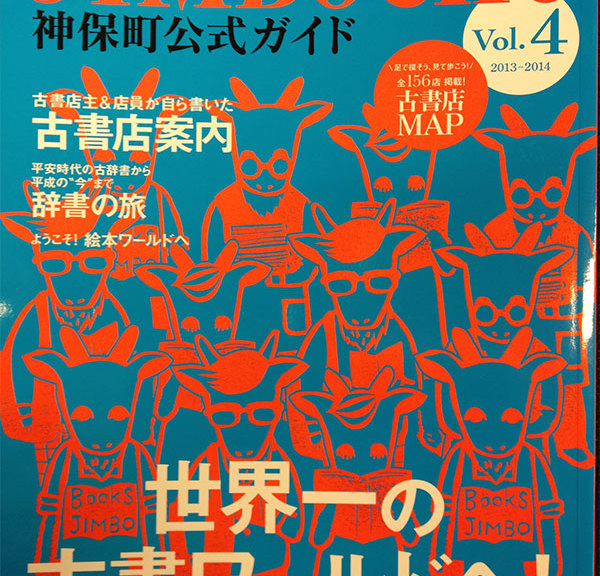

『神保町公式ガイド Vol.4』発行のお知らせ

神田古書店連盟 藤下真潮

「古書店が新刊本を世に送り出した!」と評判の『神田神保町公式ガイド』は、今年で 4 回目の発行。今回の目玉はなん といっても、過去最多119 店舗の古書店紹介。

「文学」「歴史」「自然科学」から「趣味・芸術」「サブカルチャー」に至る11ジャンルに渡って、店主&店員が自ら書 いた個性あふれる〈お店&商品紹介〉で読み応え十分。まさに公式ガイドにふさわしい内容です!

そこで今回表紙は、消しゴム版画家でイラストレーターのとみこはんに色んな山羊のハンコを作って頂き、60~70 年代を 彷彿とさせるポップなイメージにしてみました。

他に第1特集として、近年『舟を編む』で注目を浴びた”辞書”をテーマに、古辞書の世界から三省堂辞書編集部の内部 に至るまでを網羅。さらに第2特集では古今東西津々浦々の絵本の華麗な世界をご紹介。

<本書の内容>

★第 2 特集 ようこそ! 絵本ワールドへ

★古書店主&店員が自ら書いた古書店案内 119 店舗一挙掲載!

発売:2013 年 10 月 8 日http://www.mediapal.co.jp/book/562/index.html

Copyright (c) 2013 東京都古書籍商業協同組合

投稿ナビゲーション

Just another WordPress site