「即売展の魅力を語る」

相原弼徳

|

| 即売展とは何だろうか。本の需要が減少している中で、毎週末の金、土、日に神田 五反田、高円寺の古書会館で開催されている古書の即売会である。店主は自分が出展する即売展に自慢の古書を大量に出展する。出展する古書を見れば店主の意気込みがうかがえる。何故か。この本が、あの本が、こんなにも安く買えるのかという読者からすれば感嘆するばかりなのである。では、どんな古書が実在するのか。ジャンルは多種多様で歴史、文学、郷土史、風俗と何でも揃っているのである。

また、古書だけではなく昭和の匂いしみ込んだ黒電話、生活雑貨など21世紀とは思えないタイムスリップしたような感覚になってしまう品々が古書と同様に出展しているのである。古書という、この2文字から想像するのは古く汚い本を思い浮かべると思う次第である。

しかし、本の装丁、表紙の絵、紙質、現代の先端技術では表現できないほどの美しさと洗練さがあるのです。また紙の匂いに高揚感を覚える人もいるかもしれない。紙には匂いを吸収する力があり本が時代とともに歩んできた哀愁と人間の嗅覚を刺激する記憶の産物なのである。著名な著者が、その時代に出版した本は字体、紙質が当時のままであり現在、販売されている著名な文庫で読むより一層、読者と著者が近ずいて会話ができるのが古書の魅力であると考える。

ここで視座を変えてみよう。

即売展の本を探しにくる人々の様子も興味深いのである。即売展の開館時間は朝10時からにもかかわらず9時から行列をつくり再度、目録を点検する収集家は傍から見れば異様な光景にうつるかもしれない。開館すると我先にと会館の中を走りエネルギーを発散する。これが若い人ではなく高齢者なのある。まさか即売展で高齢者の実態が観察できるとは驚きなのである。そして誠に残念なことは若い人の来館する人数が少なく元気がないことである。即売展に来館する人は本を介在して友人作りの交流の場所としているのではないかと考える。

また人間(生物学的)は本能もしくは欲なしには生きていけない存在なのかもしれない。これらの先天的遺伝子が単に有利に作用する事が老人の元気の源ではないかと推察する。本を探している時でも人間の性格は違うもので本の状態を詳細かつ大事に調べる人がいれば内容のみを吟味する人もいて赤ん坊をあやす様でとても興味深いのである。そして店内は混雑し目的の本を獲得するため一触即発になることもあり戦々恐々の雰囲気である。そのため、これを避けるためにも2日目に来館する事が良い方法ではないかと思う。この雰囲気からもうかがえると思うが、それぐらい即売展では多くの人間ドラマと珍本が同時に得られる最高の舞台ではないでしょうか。

話は前後するが即売展では目録という物があり、これは即売展の2週間ぐらい前に送付される。この目録だけを見るのも自分の知的好奇心を拡張させてくれ未知の分野に足を踏み入れる機会を与えてくれる。しかし目録を見たら最後、絶対に行ってみたいという衝動に駆られるので注意(覚悟)が必要かもしれない。それぐらい毎回の即売展では多くの種類の古書が出品し、日本の出版文化には目を見張るものがあり世界に誇れる文化ではないかと考えています。 以上の事から、電子書籍が流通し画一化された社会の今日、人間味あふれる即売展と著者とより近くで対話できる古書の世界に一歩踏み込んでみるのも今の時代だからこそ必要なことではないでしょうか。

H.A生

追伸:小生は医学部の教育に40数年勤務してきた関係で気象と疾病(生気象学的)及び社会環境と犯罪および自殺の研究、入浴中の事故死などについて研究してきた関係の書籍があれば御知らせいただければ御幸甚である。 息子は英語に興味がありTOEIC(990点満点)を取れる書籍を探しています。そこで、何か良い書籍があれば御推奨していただければ光栄です。 |

|

Copyright (c) 2014 東京都古書籍商業協同組合

|

『改造社のメディア戦略』のリアリティ

庄司達也

|

| 10年ほど前に始めた研究会での活動の成果をまとめた1冊です。初めに集ったメンバーのお互いの紹介で広がっていった10人は(当初は11人)、結局、10年間という時間を「改造社」という稀有のテーマを見つめる研究仲間として、共に歩むこととなりました。それぞれが主にしている研究テーマ、対象とする処から少しずつズレている「改造社」という素材、「円本ブーム」というどことなく怪しい響きのする言葉に誘われて、普段の関心事も出身大学も異なるメンバーが、資料好き、談論好き、酒(席)好きという共通項を要として、取り組んできたのです。

そのせいか、「目次」に見られる各論の立ち姿は、それぞれに論者の個性を発揮していて、まとまりと云ったことからは、少しばかり遠い処にあるものになったようにも思われます。私は、編者の1人として関わっているなかでこのことに気付いてはいましたが、狭い意味での「文学研究」などという「場」にとどまるものではない「円本ブーム」のその一端でも解明したいということそのことが、各論の執筆者らの関心の方向性を多彩に展開させているのだと考えた次第です。まとまりを無理には持たせないことが本書の大きな魅力となり研究上にも意義を作り出すのに違いない、と云うのは、何も都合の良い言い訳を見つけただけでないことを、本書の読者はお認めくださることと思っています。

それぞれの論を貫く共通の基盤は、この10年の間に行った全国各地での資料調査の結果と、そこで直接に得た体験であると思っています。出来る限り対象となる土地を訪ね、原資料にあたる。このことを基本的な作業として取り組んできました。

そのような中で、今でも忘れられないのが、長崎での調査です。最近では図書館が機器の面でも整備されている関係から、大抵はマイクロフィルムなどを閲覧することになるのですが、この館では、一紙だけデジタル化がされていなかった関係から、新聞の原紙を直接に閲覧する機会を得たのです。新聞の一頁一頁から立ち上がってくる臨場感に、打ちのめされそうになりました。「円本ブーム」に曝されて、躍らされて、一翼を担った多くの人々の意識と一瞬間シンクロしたような気分になりました。この実感が、各論のリアリティを支えてくれているのだと、編者であり、執筆者の一人でもある私は、信じこそすれ疑うことはありません。

本書には「資料編」を附しました。これは、或いは「附録」などではなく、「本篇」ともなり得るページかも知れません。多種多様な「円本ブーム」の有り様を、どうにか可視化できないものか、疑似体験をできないものかと愚考した結果が、データの掲載でした。「円本」全集はその企画の数が200とも300とも云われています。これらをどうしたら実感をもって捕まえることが出来るのか。その答えの一つが、「『全集内容見本』一覧」なのです。曖昧なものは曖昧なまま提示するべきだろうとの考えから、敢えて振り分けることをせずに、収集した資料のほとんどを採録しました。また、「メディア戦略」という観点からは、新聞紙面に掲載された「円本」広告の一部を「『東京朝日新聞』掲載『現代日本文学全集』宣伝広告紙面」として画像で示しました。全国各地で行われた講演会を一覧表にまとめるなどのことも試みました。中には調査が充分でないままに推定をして掲載した情報もあり、今後の課題としたいと思っています。

10年前、昭和初年代に「円本ブーム」を創出した改造社を研究対象として据えることには、その絶妙なタイミングからも、大きな魅力がありました。それは、社主の山本実彦の遺族から作家の原稿などの資料が実彦の故郷の川内市(現、薩摩川内市)に寄贈されたこと、また、慶應義塾大学にも実彦の遺族から改造社の内部資料が多く寄贈され学内に研究グループが組織されたことなど、改造社研究の環境の整備が一挙に進んだという事情が大きく作用しています。そして、多くの研究者によって文学とメディアを巡る研究の進展が大きく果たされつつあった時期です。我々の研究会は、そのような時にも恵まれてこの10年間を送ってきたのだと今は強く思っています。

研究会の発足から今日まで、多くの方々のご助力を得て勉強を進めてきました。本書が、それらの方々への感謝をお伝えする1冊ともなることを願っています。

『改造社のメディア戦略』

編者/庄司達也・中沢弥・山岸郁子

定価4935円 好評発売中

http://hw001.spaaqs.ne.jp/soubun/

|

|

Copyright (c) 2014 東京都古書籍商業協同組合

|

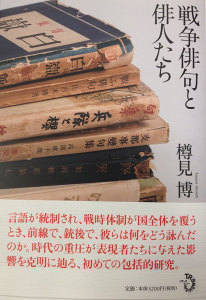

『戦争俳句と俳人たち』について

日本古書通信 編集長 樽見 博

|

| ようやく『戦争俳句と俳人たち』が刊行になった。「戦争俳句私論」を松本八郎さん主宰の書物誌『サンパン』に連載を始めたのが2008年6月で、3回書いた。その後、前橋の古書店山猫館書房の水野真由美さんと当時は土屋文明記念文学館にいた林桂さんを中心とする俳句同人誌『鬣(たてがみ)』に参加し、2009年5月から11回連載させて頂いた。それを元に1昨年3月に最初の原稿をまとめ、出版をすすめてくれていたトランスビューの中嶋廣さんにお渡しした。以後2年間かけて俳句とは無縁の方にも理解できるよう、また新たに判明したことなどを加筆するなど、都合8年間かけて何とか完成にこぎつけた。職場が神保町古書店街という絶好の環境と、良き人たちに恵まれた結果だと感謝している。

私が編集している『日本古書通信』は古書趣味の雑誌で、効率のみが重視される時代になれば不要不急のものとして存続は難しくなる。古書の世界で遊んでいられるのは平和である証拠なのだ。そんなことで以前から戦時中から終戦直後にかけての表現者たちの言動の推移を示す資料を集めるようになった。自分が戦時中のような状況におかれたらどうなるのかという懸念があるからだ。その中でも、戦争中の俳句界を詳しく考証したものが少ないことに気づき注意することになった。もとより俳句は好きであった。

本書第Ⅰ部は、戦時中に師から独立して自らの俳句観を確立していった山口誓子、日野草城、中村草田男、加藤楸邨の戦争とのかかわりを時代の推移にそって追い、第Ⅱ部では、戦前戦中の俳句入門書や理論書の中で戦争俳句がどのように扱われているかを紹介、第Ⅰ部でとりあげた4人以外の俳人の戦争とのかかわりを解説した。集めた資料はいつの間にか六畳間一杯になってしまった。

『鬣』の同人たちは、30代から50代と比較的若いが、高校時代からの句歴を持つベテランが多い。その点私はまったくの素人で、そんな私が一時代の俳句界を検証するというのは蛮勇に等しい。それでも、俳句理論上の問題だけでなく、出版や言論にまつわる全体的な視点から探るには、俳句以外の資料も必要であり、その点、私は収集に有利な環境にあり、集めた以上、整理しておくことが、『日本古書通信』の編集にかかわる者としての義務とも感じたのである。現在の古書業界で俳句資料は軽視されている。古書価が低ければほとんどがやがてゴミとして処分されてしまうのだ。

書き上げて今改めて思うことは、小説などと違って俳句は、芸術としての俳句を追求する俳人と、生活の潤いとして日々の感動を気軽に十七文字に表すことを喜びとする庶民によって成り立っている。物質的にも言論上でも制約の多かった戦時中にあって、最も困難であったことは、個人的な芸術的追求と天秤にかけてどちらが重いと判断されるようなものではないが、人々が作品を発表する場所である俳句雑誌の継続であり、そのために払われた懸命な努力は真に敬意に値するだろうということである。それは、少々気恥ずかしいもの言いだが、3・11という未曽有の試練に直面している我々が、常に今回の惨事で傷ついた人たちと共にあるという意識を持って生きていくことが大切であるということと通底しているようにも思うのである。

『戦争俳句と俳人たち』樽見 博 著 トランスビュー刊 好評発売中

定価3360円(税込み)

http://www.hanmoto.com/bd/isbn978-4-7987-0146-2.html

日本古書通信

http://www.kanaishoten.jp/kotsu/ |

|

Copyright (c) 2014 東京都古書籍商業協同組合

|

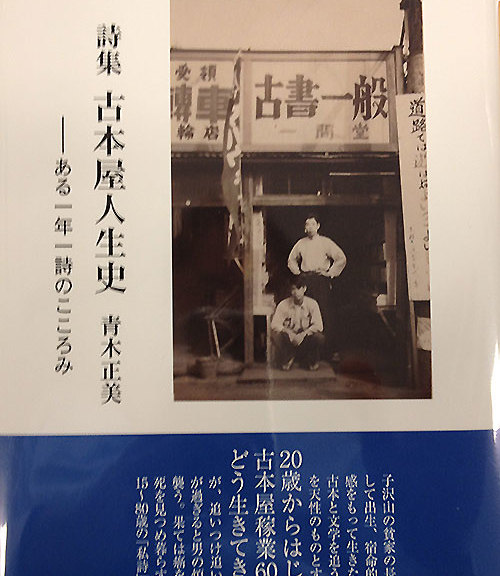

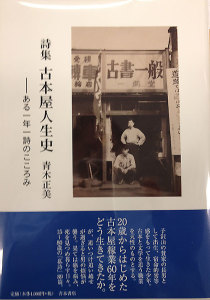

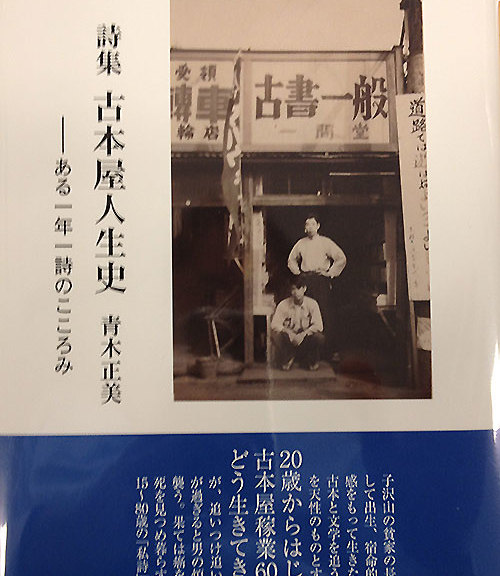

詩集 古本屋人生史

青木正美

|

| 二十歳で始めた業歴も私的蒐集(コレクション)を息子に託し古書市場で売っている、この二、三年を含め六十年にもなる。 私は終始文学書主体に商売をし、結局は自筆物を得意とした。若き日は詩らしいものを書いていたが「現代詩」が苦手で同時代の詩人では唯一、素直に頭に入ってくる大木実が好きで、ひそかに私淑し『場末の子』から『駅の夕日』までを初版で集めた。大木は少年時の万引を最後の詩集に入れており、私も少年時の体験を「幻の古本屋」という序詩に告白した。

私は三年前に咽頭癌に倒れ、治療は筆談から始め、以来街歩きと予後の通院くらいしか出来ないでいる。よく昔の日記を読むがその端々には詩らしいものが見つかり、移りゆく心情や光景やらが甦った。それらをノートに写し始めて一年、一年一詩を原則に、年代順に八十歳の老いまでを採集してみた。例えばこんな詩。

俺が東部古書会館の開くのを待っていると/ここ山谷の空から/どこかの煙突から出た煤が舞い降りて/風に吹かれてあっちこっち

南千住駅へ向かう通勤の娘の足もとに/まとわりついたりはなれたり/はたまた気まぐれに舞い上がったり/そしていずこかへ消えうせた

煤の命は俺の命/大した違いはありはしない

私は明治古典会の日以外、建場廻りに励み、下町の古本市場にこうして早朝から出品のため車で待っていたのだ。「山谷の朝」(一九六八・七・一五=35歳)と題し、詩集に入れたものだ。やがて克苦勉励、追いつけ追い越せが過ぎると、凡愚はおきまりの男の煩悩にも襲われるようになる。日記は正直にが信条の私はその日々までも詩にしていた。・・・・・・果ては「因果報応」の言葉を胸の内で繰り返さなくてはならない病にさいなまれるととなる。

ただしこの詩集は「現代詩」にはほど遠く古臭いものだ。上林暁、川崎長太郎などの「私小説」、荒木経惟(アラーキー)の「私写真」流の「私詩集」とでも言うべきか。これは私の三十八冊めの本だが、最初の三冊目までと同じ自刊本である。願わくば、販売数一〇〇部が一日も早くよき読者に求められることを・・・・・

<青木書店刊・定価1000円+税>

*購入ご希望の方は

tel/fax 03-3604-7808(青木正美)へ直接お申し込みください。

|

|

Copyright (c) 2014 東京都古書籍商業協同組合

|

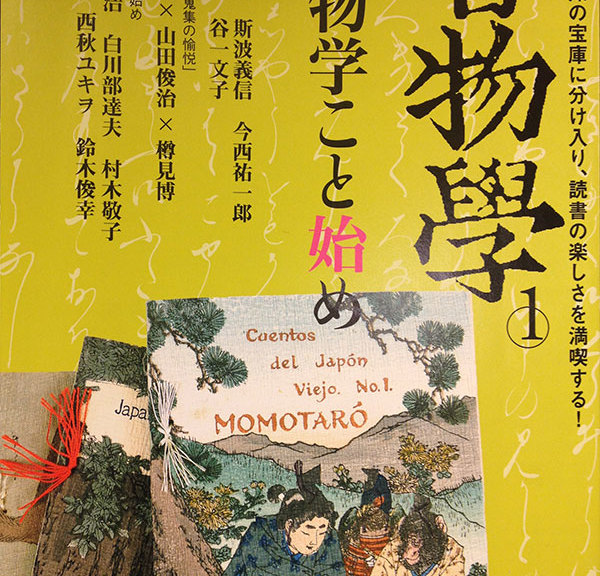

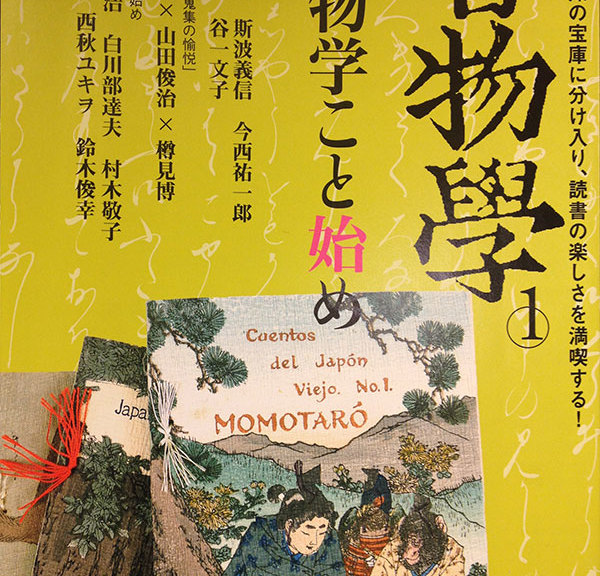

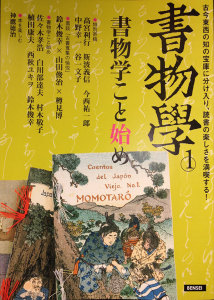

『書物学』の射程

勉誠出版『書物学』編集部 吉田祐輔

|

| 書物は、モノとしての形や大きさ、紙などといった物質と、そこに記されている内容(テクスト)という文字情報からなる(堀川貴司『書誌学入門』)。文学研究の場では、どちらかというとテクスト研究に重きの置かれていることが多い。しかし、すでに書誌学の成果が語っているように、書物に残された痕跡により、その本が何故ここに存在しているのかということや、そこに関わる人的ネットワークや知の来歴、背景にある政事やカネの動きをリアルに感じることが出来る。書物という物体そのものが、人々の営みを伝えるメディアなのである。

また、書物やそこに記されたテクストの背景には、様々な「知」の基盤が存在している。既存の学問分野の枠組みはすでに窮屈なものとなっていて、例えば文学研究のためには所謂「文学」ジャンルの書物を繙くのみではなく、その書物をとりまく文化圏の「知」の状況を把握するために様々なジャンル・様々なメディアへ目を向ける、という動きが盛んになっている。書物が織りなし、描き出す世界は限りなく広いのである。

この情報の宝庫である書物、そしてそれらをとりまく文化を総合的に捉えることで、人類と「知」のあり方を考えていくこと、それが『書物学』創刊の企図である。すでに本メールマガジンの読者諸氏はその(マゾヒスティックな)愉悦を堪能していることと思うが、この書物の世界を歩くのは一筋縄ではいかない。そこで、書物を愛し、書物に淫してきた諸先生方に水先案内人として書物文化を考えるための様々なヒントをご教示いただく場を設定したという次第。豪華メンバーによる月に一度の書物講義を存分に愉しんでいただければ幸いである。

なお、当然のことながら、デジタル化によって様変わりしつつある状況に対応する新たな「書物学」も模索していく必要があろう。この点については、第二巻に長尾真先生よりご寄稿いただき、刺激的なご提案を示していただいている。今後、この点についても情報発信源として機能していければと考えている。 ところで、当社では『書物学』と同時に、『DHjp』という定期刊行物(月刊)も創刊している

( http://bensei.jp/index.php?main_page=product_book_info&products_id=100300 )。

「DH」とは耳慣れない向きも多いかもしれないが、「Digital Humanities(デジタル人文学)」の頭文字をとったもの。これを冠した国際学会連合も立ち上がっており、新たな学問の潮流として既に等閑視できないものとなっている。一見『書物学』と相反するような内容・テーマと受け取られるかも知れないが、モノとしての書物を考える上で、現在において最も重要な参照軸でもあり、表裏一体の問題系を有している。双方の連環をもって、「知」と「学(楽)」の総体を捉えるものになればと考えている。

『書物学』創刊号(第一巻) 書物学こと始め

勉誠出版 定価1575円(税込)好評発売中(毎月刊行)

http://bensei.jp/index.php?main_page=product_book_info&cPath=9_29&products_id=100313

※デジタル版(販売価格1000円)

http://e-bookguide.jp/item/bs5852070100/

|

|

Copyright (c) 2014 東京都古書籍商業協同組合

|

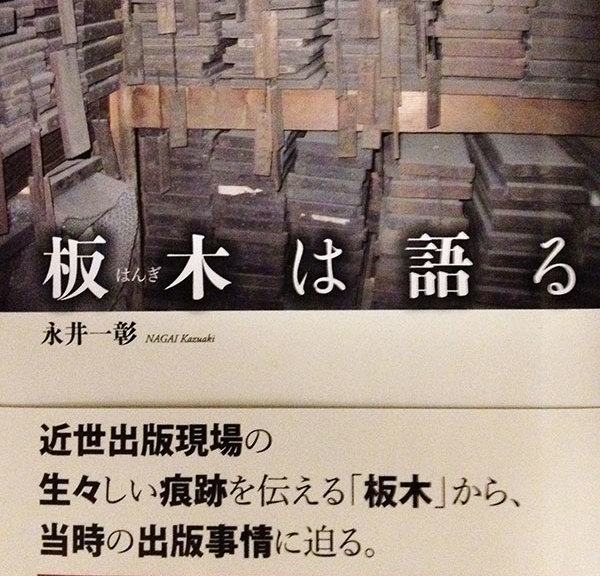

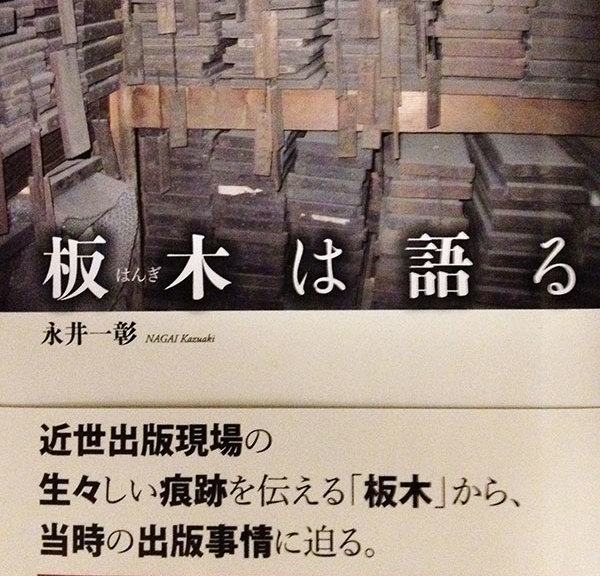

クロイやつら

永井一彰

|

| いまテレビでは刑事ものがおおはやりである。リビングを通るたびに立見程度に見ていると、シロだのクロだのといった言葉が飛び交う。番組のレベルはさまざまで、2時間枠を採りながら始めの20分ほどでクロの見当がついてしまうような浅薄なものもあれば、シロ・クロに関わらず人の心の奥に潜むクロイものを描き出そうとする重厚なシリーズもあったりする。言うまでもなく、クロとは容疑者である可能性が高い人物、言い換えれば事件、つまり過去にあったことがらについて最も良く知っているに違いない人物をさす。

ところで、近世期の本屋は摺刷後に板木を洗うということをしなかったため、板木の殆どはまっクロなままで残っているのが普通である。しかもそれらは保存という感じではなく、何十年も埃に埋もれたまま、ひどいものは半雨ざらし状態で跳ねた泥をかぶり、辛うじて残されて来たというのが実状であった。1100枚ほどの板木の山をはじめて目にした時、「こいつらはクロだ!何か知っているに違いない」というのが筆者の印象であった。たたけば埃が出そうだし、泥も吐くかもしれない。

かくして筆者はたった一人で捜査本部を立ち上げて勝手にその本部長となり、「クロイやつら」を任意ではなく強制同行し、捜査に当たることになった。身柄留保も聞き込みも裏付けも調書作成も一人で行うのはなかなかつらいものがあった。しかも「クロイやつら」の数が半端ではない。が、刑事さんの苦労に較べればそれもたいしたことではなかったような気もする。生きているクロは、嘘をつく。事実を語らせるためには杉下右京さんのように「あなたはそれが許されると思っているのですか!」と人の道を説きながら厳しく問い詰めて行かねばならない。

そうしてやっと立件に持込んでも公判の過程で平気で自白調書を否定したりもする。しかし、人ではない「クロイやつら」に人倫を説いてもはじまらないし、そもそもやつらには嘘のつきようがない。つまり、あった事実しか語れないのだ。かくして本部長はひたすらにやつらを見つめ、その語りに静かに耳を傾けるということを根気よく続けるのである。お白洲に引き据えられた「クロイやつら」は概して神妙で、決してドラマチックとは言えないかつての日常を淡々とそして楽しげに語ってくれたのであった。

このようにして成った口書きの集成にいささかの事件らしいストーリー性を持たせて綴ってみたのが『板木は語る』である。かく題しながら、筆者には「クロイやつら」の語るところを本当に正確に聴き取れたのだろうか、もしや冤罪を生んでしまったのではないだろうかという一抹の不安も無いわけではない。口書きの取れていない少なからぬ「クロイやつら」はまだ何かを語りたげである。語りたげな「クロイやつら」にもう暫く付き合ってやることがその不安を拭い、迷宮入りを避ける唯一の手立てなのだと思っている。

『板木は語る』永井一彰著

笠間書院 定価12600円(税込)

http://kasamashoin.jp/2014/02/pdf_14.html |

|

Copyright (c) 2014 東京都古書籍商業協同組合

|

「黒岩比佐子さんの『忘れえぬ声を聴く』について」

幻戯書房 編集部 名嘉真春紀

|

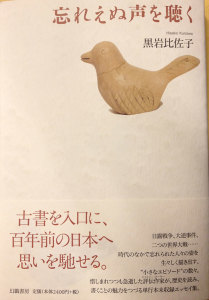

| この本は、2010年に52歳で逝去された作家・黒岩比佐子さんの、単行本未収録のエッセイを集成したものです。

私は生前の黒岩さんにお目にかかったことはなく、本や新聞・雑誌で文章を読む一読者でした。ある時、公式ブログ「古書の森日記」http://blog.livedoor.jp/hisako9618/を、ご本人が亡くなられて以降、関係者の方が更新されていることを知りました。

そこで紹介されていた「歴史と人間を描く」という遺稿を目にしたことが、今回の本が生まれるきっかけです。デビュー作『音のない記憶 ろうあの天才写真家井上孝治の生涯』から、当時の最新作『パンとペン 社会主義者・堺利彦と「売文社」の闘い』までの著作をふり返りつつ、“歴史”と向き合うことの面白味を全50回の構想で綴られる予定だったこの連載は、病室にパソコンを持ちこんでまで執筆されながらも、11回目の途中で、やむなく中断されました(翌2011年、西日本新聞に掲載)。

しかし当初の構想は未完となったものの、近い内容を記されたものは、断片的ながら既にある。しかもそれらのほとんどは、新聞・雑誌などの媒体に発表されたままとなっている。ご遺族の協力をいただき、デビュー以来の文章をコンセプトのもとに編成した本書は、既刊とも一味違うエッセイ集となりました。

黒岩さんは明治・大正期の歴史家・山路愛山の「隔離的精神」に倣い、本文中で、「時を隔てて初めて明確に見えてくる」ものがある、と書かれています。しかし、ある出来事から長い時間が経てば、記憶が薄れ、資料が散逸してしまうことも多いでしょう。そうした困難に対し膨大な調査を経て、その時代の空気・空間を再構築のうえ現代を照射するようにして書かれたのが、『パンとペン』にいたる数々の作品だと、編集中にあらためて感じました。

写真家から伝書鳩、食、小説家と多彩なテーマを手がけた著者が、作品中ではあまり語ることのなかった発想や方法、エピソード、著作を貫く想いが、本書の端々に記されています。残念ながら現在では長らく品切れとなっている既刊もありますが、展示会などのイベントはいまも度々開かれ、先述のとおり公式ブログも続けられています。

この本が黒岩比佐子さんについての、またそれだけではなく、読者の皆様のさまざまな記憶を新たに呼び覚ます“声”になれば、と願います。

『忘れえぬ声を聴く』 黒岩比佐子著

幻戯書房 定価2520円(税込) 好評発売中

http://www.genki-shobou.co.jp/ |

|

Copyright (c) 2014 東京都古書籍商業協同組合

|

小さな雑誌だから何でもできる

北尾トロ

|

| ぼくが編集人となって2010年の秋に創刊したノンフィクション専門誌『季刊レポ』は、ジャーナリズム系の堅い雑誌ではなく、体験ベースで肩の凝らない原稿を毎号80ページ満載している雑誌です。雑誌が売れ行き不振の今、自分が好んで書いてきた「読んでも役に立たないけどおもしろい」ノンフィクション記事を掲載する媒体はめっきり少なくなりました。ただでさえ経費持ちだしがあたり前なのに、発表の場までなくなったらノンフィクションライターをやろうなんて人間はいなくなる。だったら自分で雑誌を作り、「読んでも役に立たないけどおもしろい」原稿を集めて載せよう。創刊の動機は単純なものでした。

インディーズ雑誌の壁は流通です。ぼくが考えたのは、書店は置きたい店だけに扱っていただき、通販メインで年間購読者を募るというものでした。読者の手元に直接届く、手紙のような雑誌にしたかったのです。年4回の発行なので、年間購読者の特典として、雑誌が発行されない月には「ちびレポ」という手書きコピーの手紙を実際に送っています。直販で売ってくれる書店や単号販売を合わせ、発行部数は1000~1200部。もう存在そのものがレアな雑誌なんです。

でも、やってみたらおもしろいことが起きました。書く場を求める若手ライターだけではなく、えのきどいちろう、本橋信宏、平松洋子など、第一線の書き手が参加してくれる。月に一度の発送作業を手伝ってくれる執筆者がたくさんきて、プロアマ問わず勝手に交流。まるで部室にように編集部が使われ始めたんです雑誌の宣伝のために始めた週一のユーストリーム番組「レポTV」は全員ノーギャラなのに4年目に突入しました。番組放送中に突如話題になり、それがきっかけで雑誌で組んだ特集が河出書房新社の目にとまり、「愛の山田うどん」「みんなの山田うどん」という本まで誕生。特集や連載の書籍化計画も進んでいます。、そうこうしているうちにスポンサーまでつき、赤字だった財政面にも目処がつきました。

ぼくはこれ、小さなメディアだからこそ起きた現象だと思います。あいつは放っておくと何やらかすかわからないけど、おもしろいから付き合ってやろう。そんな気持ちで支えてくれる読者のおかげで、のびのびと活動できている気がします。

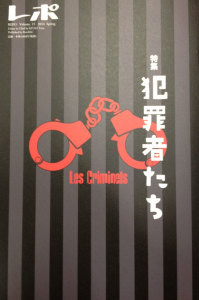

最新号の15号の特集は「犯罪者たち」。犯罪者、冤罪被害者、傍聴マニに執筆依頼し、熱度のある誌面ができました。こんな雑誌は他にないし、ぼくはこういうのが作りたかったんです。皆さん、ぜひご一読ください。

(購読申込先)季刊レポ公式サイト

http://www.repo-zine.com/

『季刊レポ』15号 特集犯罪者たち

定価:1050円(税込) 好評発売中

http://www.repo-zine.com/archives/10704

|

|

Copyright (c) 2014 東京都古書籍商業協同組合

|

倶楽部雑誌探求

塩澤実信

|

| 「倶楽部雑誌」という言葉は、いまや死語に近いが、明治末期から大正時代を経て、昭和三十年代までの数十年間は、倶楽部雑誌時代であった。 講談社から創刊された「雑誌倶楽部」に端を発していて、講談は低俗ながら広い愛好者がいるのに着眼し、それに新しい魂を吹き込んで、大衆文学に衣替えさせたのである。

同社は、この誌を核に、婦人・少年・少女などの読者ターゲットに、倶楽部を結びつけた。面白くてためになる雑誌を次々に創刊。戦前に九大雑誌を擁して”雑誌王国”を豪語するまでになった。 弱小出版社は、この講談社に習い柳の下の二匹目のドジョウを狙って、倶楽部系雑誌を続々と発行し、そのトータル部数で定期刊行物の過半を占める時代を現出させた。

しかし、量より質を建前とする出版界は、倶楽部雑誌をはじめ、赤本・立川文庫・マンガ雑誌などのマイナーな分野は、疎んじて顧みようとはしなかった。 これでは、出版界を語るには片手落ちである。この間隙を埋めるには、倶楽部雑誌をはじめ、マイナーな出版にかかわった各位の証言を集めるほかはない。 だが、その類の定期刊行物は半世紀前にあらかた消滅し、かかわりのあった老兵は消え去って久しかった。 その現実を前に、ひとり犀利な出版評論家小田光雄氏が、日本出版史の欠落した部分を埋めるべく、探査、博捜、関係者に登場願って、論創社から画期的な「出版人に聞く」シリーズを始めていた。

小田氏は、また戦後出版界をつづった拙著を素材に、大部の『戦後出版史』を編纂していて、その因縁から私が『倶楽部雑誌探求』の語り部を務めるめぐり合わせになった。 私は、戦前・講談社で糧を食んだ面々が、敗戦直後に立ち上げ、一時は飛ぶ鳥を落とす勢いだったロマンス社を振り出しに、中小出版社を転々とし、辿り着いたのが倶楽部雑誌を十余誌も発行していた双葉社だった。

同社では、週刊誌編集が主で、後に編集部門を総括する立場にあったことから、倶楽部雑誌を一瞥していた。小田氏は、私のキャリアに着眼し、固辞したものの語り部に引っぱり出されたのである。そして、私の曖昧模糊した話に、整然とした裏付けと、条理だった筋道をつけ、一読できる体裁を整えてくれた。一読いただければ有難い。

『倶楽部雑誌探究』塩澤実信著

論創社刊 定価1600円+税 好評発売中

http://www.ronso.co.jp/ |

|

Copyright (c) 2014 東京都古書籍商業協同組合

|

「松村書店の松村さんの思い出」

森岡督行

|

| 「日本の古本屋」のメールマガジンを読まれる方は、古本と古本屋に関心のある方ばかりなので、いまはもうなくなった、神保町の松村書店の松村さんをご存じの方も多いのではないでしょうか。神保町交差点付近の靖国通り沿いにあった松村書店は、洋書の美術書の専門店でした。

ご主人の松村さんは、とにかく毎日笑顔で、愛犬のハナをいつもそばによせていました。社屋は3階建てだったでしょうか。一階のお店の玄関は、靖国通りよりも若干低い位置にあるため、雨の日はよく、早じまいをしていました。植草甚一さんが、本に書いてある価格を消しゴムで消して、勝手に独自の価格を記入していたという逸話も残されています。松村さんの笑顔は、いま思い出しても、そんなお店のゆるさ加減をよく表して います。

この度、晶文社から出させていただいた「荒野の古本屋」でも、松村さんのことも、ほんの少しですが書かせていただきました。本書は、「就職しないで生きるには」というシリーズの一冊ですが、決して、仕事をしないで生きていこう、というわけではありません。むしろ、生きるためにどう仕事を生み出していくか、その仕事をどう楽しむか、という観点から企画された本だと思っています。

私はいま、松村書店の松村さんこそが、「就職しないで生きるには」を体現した人物だったのではないかと考えています。何度思い出しても、あの笑顔からは、神保町の古本屋稼業を楽しむ愛くるしさが伝わってくるからです。自分も松村さんみたいに笑っていたいのですが、この文章を書いているいまも支払いに追われているのが現実です。(事実です)

本書の内容は、松村書店の隣の一誠堂書店に入社した私が、独立して森岡書店を開業し、現在に至るおよそ16年間に身のまわりで起こったことです。他愛のない自伝のようなものですが、装幀を矢萩多聞さん、装画をミロコマチコさんが担当してくださったので、古本屋に持ち込んでも、いくらかの価値がつくのではないかと考えております。願わくは、松村さんにも読んでほしかったです。「古本屋が自分のとこなど書くな、バカ」と言われそうですが。

森岡書店 http://moriokashoten.com/

『荒野の古本屋』 森岡督行著

晶文社刊 定価:1575円(税込) 好評発売中

http://www.shobunsha.co.jp/?p=3025 |

|

Copyright (c) 2014 東京都古書籍商業協同組合

|

Just another WordPress site