『本の世界はへんな世界』

高宮 利行

|

| 先日、本書を読んだ先輩が電話をかけてきて、はなから「神保町は世界遺産に登録すべきだね」と言いました。なるほど、横浜中華街の中華料理店の数より、神保町一帯で営む新旧の書店の方が多いといわれます。ギネスブックに登録されているかどうか詳らかにしませんが、同種の店がこれだけ集まっている地域は、世界広しといえどもここしかありません。しかもこれら書店の中身を知ると、さらに驚かされます。能の謡本、戦争関係書、音楽、演劇、豆本などに特化した専門店から、高いビルの総合書店まで、内容も規模もさまざまです。そして、これらの書店の活動を、和漢書だけでなく、ナポレオンにも、ゲーテにも、シェイクスピアにも造詣の深いコレクターや愛書家が支えているのです。こういったユニークな書物文化を育んできた神保町は、たしかに世界遺産にふさわしいのではないかと考えられます。

さて、本書はここ15年ほど、国際学会や国際プロジェクトの際に出かけた欧米の都市で、古書店員や図書館員や大学人と交わって得た知遇や、洋古書との邂逅について得た体験をつづったエッセイ集です。私の専門は中世英文学や西洋書誌学ですが、英米で培ったネットワークはより広範囲にわたっていますので、これを利用した「古書を訪ねて三千里」の記録だとお考えください。

本書冒頭に元気な神保町の姿を例示したように、私の古書体験もそこを起源にしています。忙しい中を縫って、書店や古書会館に足を踏み入れると、図書館とはいささか雰囲気の異なる書物文化を味わうことができます。学生たちを連れて古書ツアーを実施する場合があります。授業を休まなければならない場合に、フィールドワークと称する書物体験をしてもらい、これはと思う戦果を翌週の授業で紹介してもらうこともあります。

その結果、週に一度は神保町を逍遥する学生も現れて、廉価な良書を入手する若者も増えてきました。もちろん、ネットや古書目録を利用することも教えます。しかし、古書はやはり現物を手に取る必要がありましょう。

どのページからでも結構です。本書を一読すれば、愛書家それぞれの本の見方にお役にたつことがあるかもしれません。まずは「世界遺産候補」神保町に足を運びましょう。書店も、喫茶店も、餃子やインドカレーがおいしいレストランも待っていますから。街頭に無造作に晒された廉価本の箱の中から宝物が見つかるかもしれません。もっとも、少しの時間と我慢強さが必要かもしれませんが。

『本の世界はへんな世界』高宮 利行 著

(雄松堂書店 定価2,940円)好評発売中!

http://www.yushodo.co.jp/press/hon_no_sekai/index.html

|

|

Copyright (c) 2013 東京都古書籍商業協同組合

|

あきのの帖-良寛禅師萬葉摘録-「幻の良寛」現る

萬羽軒 萬羽啓吾

|

| 越後人にとって良寛は特別な存在です。私も越後出身ゆえか、いつの頃からか郷里の偉人「良寛」に畏敬の念をもつようになりました。 それは今から三十数年前、東京国立博物館で良寛の書いた般若心経を間近に見た時からだったように記憶します。青年時の衝撃的な感動というものは人の一生を左右するほどの力があるようです。この日以来、頭の片隅には必ずといっていいほど良寛の書がチラついていました。“魅せられてしまう”とはこのことなのでしょう。いつかは良寛の書を手にとってじっくり見てやろう、そんな夢を密かに抱いたものです。

時は移り、良寛の和歌に深く興味をもちはじめたころ、良寛が万葉集の歌を抄出した「あきのゝ」というものの存在を知りました。そして近年には縁あって、「もう一つある」と言われてきた「あきのゝ」と出会うことができたのです。奇縁とはこのことをいうのでしょう。青年時の夢が叶ったわけです。出版しないわけにはいきません。

そもそも「あきのゝ」とは、良寛が自ら好む万葉の歌を女手で抜き書きしたもので、はじめの歌の出だしが「あきののの・・・」なのでそう呼ばれているものです。かつて写真版として複製された安田靫彦旧蔵の「あきのゝ」いわゆる「安田本」に対し、このもう一つの「あきのゝ」は竹内俊一が旧蔵者であることから「竹内本」と呼ばれてきました。竹内本と安田本、この二つは似て非なるものです。仮名のくずし方や行の配列、そして墨汚れまで同じ瓜ふたつのものですが、竹内本の歌数は安田本より多くあり、安田本にある不整な文字が竹内本にはありません。

そして読み方にも筆致にも違いがみられます。これらの差異や両者の来歴を考証して比較したところ、竹内本は安田本の原本であるという結論に達しました。実はこの二つの「あきのゝ」は、どちらが原本であるかということについては過去に意見が大きく分かれ、「竹内本」を原本とする説、そして、まったく逆の説、つまりこの「竹内本」が「安田本」の写しであるというふたつの説があります。原本なのか写本なのかが二転三転しているのです。 私は越後人としてこの論争に終止符を打つべく本書出版に踏み切った、と言っても過言ではありません。 今回、池田和臣氏の解題を得て全容を写真版で公表し、その是非を広く世に問うわけですが、その先は読んでのお楽しみ。

この「あきのの帖」が、読売新聞に掲載された-良寛直筆のひらがな 専門家「可能性高い」-の見出し通りのものならば、まして真筆ならばなおさらのこと、今後の良寛の書の研究や万葉集研究に大いに役立つことでしょう。とにかく良寛の最善本の出現を皆で喜ぼうではありませんか。

『あきのの帖 良寛禅師萬葉摘録』 池田和臣 萬羽啓吾 編著

(青簡舎 定価 本体9000円+税)好評発売中!

http://www.seikansha.co.jp/pc/contents22.html

|

|

Copyright (c) 2013 東京都古書籍商業協同組合

|

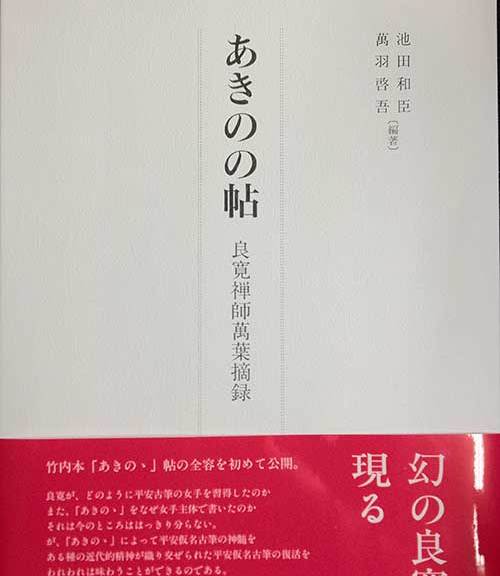

『帰ってきた 寺山修司』展覧会について

世田谷文学館 学芸課 佐野 晃一郎

|

| 寺山修司(1935~1983)が去ってから30年、戯曲の再演や映画上映など多くの関連活動がなされ、新しい世代を中心とした寺山ファンは、今も増え続けています。また、中学や高校の教科書にその作品が掲載されるなど、寺山文学は10代の思春期の感性に、時代を越えて語り続けており、その作品の普遍性が新たな読者を獲得していくのです。

寺山修司は、18歳で「短歌研究」新人賞を受賞し、歌人としてデビューしました。その後、「俳句」や「短歌」の定型の枠を乗り超えるように詩作を開始。歌謡曲の作詞や放送詩(ラジオ)へと活動ジャンルを広げました。30歳を前後する1965年から1968年頃にかけては、世田谷区下馬に移り住み、横尾忠則や萩原朔美らと演劇実験室「天井棧敷」を設立します。その後は、10代から20代にかけての創作活動の基盤であった俳句や短歌から抜け出し、長編小説や戯曲、評論など新たな執筆活動を交えながら、演劇や映画といった芸術ジャンルへと移行していくのです。

近年、これまで語られてきた、寺山修司の文学的成長過程の定説を覆す、新たな資料の発掘が続いています。今回の展示資料には、関東では初出品となる中学時代の同人誌「白鳥」(青森県近代文学館蔵)や、高校時代の友人に宛てた書簡(俳句誌「牧羊神」関連資料)なども含まれています。 時を越えて読み継がれる言葉があります。展示室は、10代の寺山のメッセージで溢れています。若いご来場者が多いなか、新しい読者はどのように寺山作品を受け止めてくれるのでしょう。

最晩年の映画作品である『さらば箱舟』には、「百年たったら帰っておいで 百年たてばその意味わかる」というセリフがあります。きっと、没後100年の節目にも、寺山修司は私たちのもとに帰ってきてくれることでしょう。そして、来るべき時代の読者と寺山とをつなぐのは、<思春期の感性>ではないでしょうか。

会場:世田谷文学館(東京都世田谷区南烏山1-10-10)

会期:2013年2月2日(土)~3月31日(日)

開館時間:午前10時~午後6時(展覧会入場は午後5時30分まで。月曜日は休館)

電話:03(5374)9111

http://www.setabun.or.jp/ |

|

Copyright (c) 2013 東京都古書籍商業協同組合

|

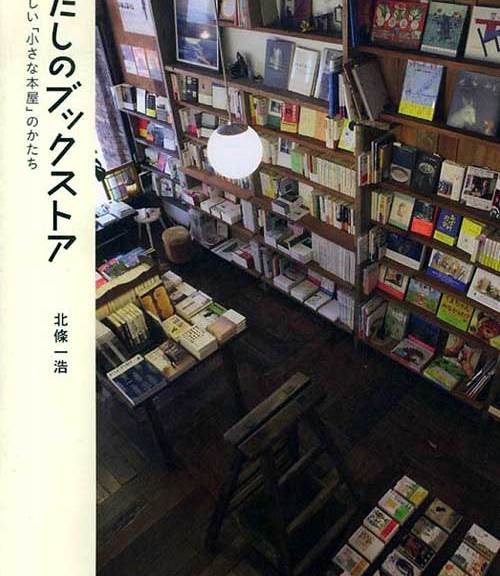

1本の青い傘を届ける旅

北條一浩

|

| 昨年12月、『わたしのブックストア』という本を出した。大型書店とネット書店が増え、町の書店がどんどん消えて行くなか、それでも経営を続けている店は、いったいどんな人が、どんな工夫と思いでやっているのか、取材して歩こうというものである。 要点は2つあった。新刊書店と古書店を区別せずに扱うこと。「店」と同等もしくはそれ以上に「人」(店主)について書くこと。フルカラー128ページという体裁からわかるように、ガイドブックの様式を採りながらも、写真だけを見てもらえばよいというものではなく、テキストもしっかり読まれるものにしたかった。

21の書店を最大公約数的に語っても意味がないが、共通点として強く感じたのは、個を個として提示するのではなく、店にやってくるお客さん、友人、土地や場所の記憶、動きなど、雑多な要素をうまく消化して棚に反映した店こそが魅力的だ、ということだった。 ささやかな、しかし忘れられない出来事がある。最初の取材先だった倉敷の蟲文庫を出る時、ちょうど雨が降ってきて、店主の田中美穂さんが傘を貸してくれた。「んー、普通のビニ傘とかのほうがいいですかね?」。ちょっと笑いながら田中さんが差し出した傘の色はあざやかなサックスブルーで、たしかにおっさんが差すにはいささか派手ではあったけれど、照れくさいくらいがいいという気がして、「いや、それがいいです、いただきます」と。

で、それから少し経って17番目の取材先である仙台の火星の庭に行く時、またその朝が雨模様だった。最初は、いつ失くしてもかまわない透明のビニ傘を手にしたけれど、「そうだ、あの時の」と思い直し、サックスの傘を持っていくことにした。

東北新幹線に乗り、宇都宮、福島と北上していくにつれ晴れ間がのぞくようになり、「傘、要らなかったな」と思ったその矢先。把手のところに引っ掛けてブラブラしていた傘をなにげなく見ると、柄の部分になにやらマジックで字が書いてある。すべて、ひらがな。あれ? これってもしかして……。

それは火星の庭の店主・前野久美子さんの娘さんの名前だったのだ。前野さんと田中さんは交流があり、前野さん親子が蟲文庫を訪ねた際に忘れていった傘だったのである。そして田中さんもまた、そのことをすっかり忘れていた(そりゃそうだろう)。それがめぐりめぐって、自分が預かって、代わりに返しに行く格好になった、というわけである。

「そういうことか」と新幹線の中で合点した時、気持ちのなかにもあかるく射してくるものがあった。しんどいスケジュールだけれど、この本はきっと、幸福な本になるに違いない。たぶん、うまく行くだろう。

そしてほんとうに、そのとおりになった、と思う。この場を借りて、すべての店主の皆さま、読んでくださった方々にお礼を申し上げます。

『わたしのブックストア あたらしい「小さな本屋」のかたち』

北條 一浩 著 (アスペクト 定価1,680円)好評発売中!

http://www.aspect.co.jp/np/isbn/9784757221635/ |

|

Copyright (c) 2013 東京都古書籍商業協同組合

|

『貧乏暇あり 札幌古本屋日記』

須賀章雅

|

| 「札幌の古書須雅屋と申します。これは最底辺に淀んでいる或る古本屋が浮遊しつつ流されてゆくモノトーンな日々の記録でございます」という端書きのあるブログ日記を書き始めたのが、もう八年前のことです。このブログが奇特な(実は目利きと信じているのですが)編集者さんの目に留まり、この度書籍化されたのが本書でございます。

中身は2005年から2011年に亘る日録。この間に書かれた日記がほぼ2150日分あり、そこから約14分の1の155日分を選んで、修正、補筆の上、七年間の私の人生をぎゅっと絞り込んで335頁に詰め込み、お買い得な一冊に仕上げました。出来上がってみると、悔恨と貧困、回想と妄想に彩られた、危うい綱渡りの、だが、ゆるーい日常を綴った赤裸々な古本屋長篇ドキュメントになったのでは、と思っております。 古本屋と申しましても、十数年前に実店舗を撤退した後は通販専門となり、アルバイトをしながら食い繋ぎ、今日まで奇跡的に生き延びて来た次第です。

札幌の業者市場、古本市、お客さん宅の蔵書整理など、自分と自分の周囲の古本屋事情のみを記述してきたつもりですが、発売約二ヶ月が経過し、思いがけなくも、いくつかご感想も寄せられております。「家中が本だらけで押し入れに寝かせられている奥さんが気の毒」、「『うどん、ナットウ、冷水、ミニあんパン、カフェオレ』などという奇怪な食生活」、「古書業者の交換会(市場)の様子や古本屋経営がリアルに描かれている」、「冒頭から爆笑の連続」、「古書業界の実態とそこでもがく古本屋さんたちの姿が描かれていますね」、「古書業界の流れ行く風景をスナップ写真を撮り続けるように記している」などなど、ほお、そうでっか、と誰か他の人が書いた本への反応のように感心しております。

ちなみに、取材をして頂いた新聞記者さんに「この本で一番訴えたかったことはなんですか?」と真顔で訊かれて、「は?」と言葉に詰まりました。そんなだいそれたモノはないのです。こんなバカな男でも生きているのだなあ、と笑って楽しく読んで頂ければ嬉しいのですから。 ただでさえ恥ずかしい内容であるのに、恥の上塗りの「まえがき」「登場する古本屋さんたち(一覧)」「書庫兼自宅の間取図」「あとがき」も入っております。まずは書店でお手にとられて、「まえがき」を覗いて頂けたらありがたく存じます。

ブログ

http://d.hatena.ne.jp/nekomatagi/

『貧乏暇あり―札幌古本屋日記 』 須賀 章雅著

(論創社 価格:1,890円(税込))好評発売中!

http://www.ronso.co.jp/

|

|

Copyright (c) 2013 東京都古書籍商業協同組合

|

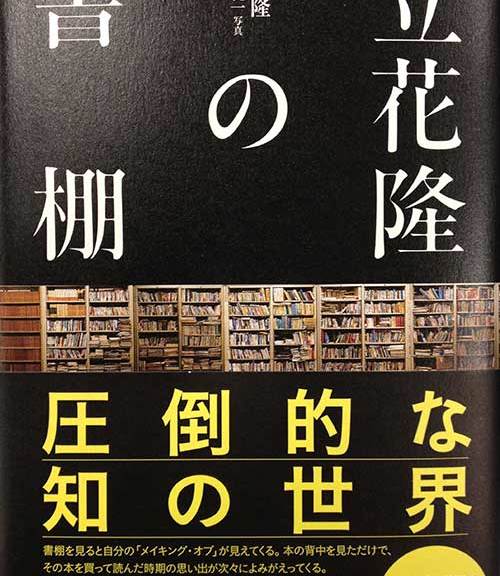

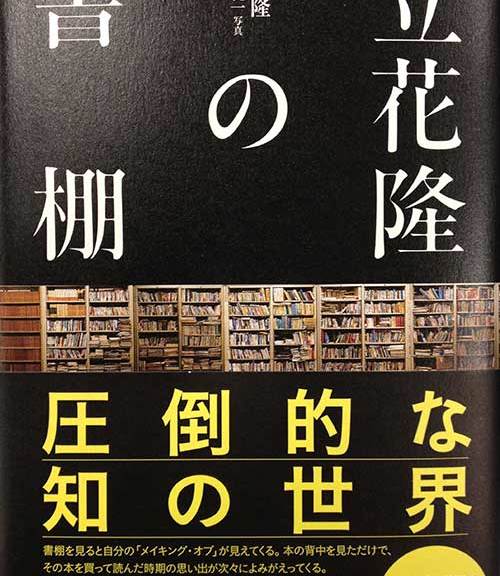

『立花隆の書棚』について

立花 隆

|

| この本を書きあげて、つくづく思ったことは、私がどれほど古書店とつながりが古いかということだ。

全書棚を撮影したカメラマンの見立てによると、蔵書数はざっと10万冊くらいだろうといっていたが、その半分以上が、古書店で買ったものだと思う。新刊の本を思う存分買えるようになったのは、比較的最近 のこと(特に書評をするようになって新刊書の購入代金を出版社に請求できるようになってから)で、若い頃はそんなに金がなかったから、大半は古書店で買っていた。

私と古書店の付き合いは古い。だから古書通信も相当前から読んでいた。神保町に足しげく通うようになったのは、高校生になってからだから、昭和三十二年からだ(この年に上京して都立上野高校に入った)。

最初に神保町に行ったのは、本を買うためではなく、本を売るためだった。父親が出版業界新聞・書評新聞の仕事(「全国出版新聞」→「週刊読書人」)を終戦直後からずっとやっていたから、家にはいつでも本がゴロゴロしていた。処分していい本がある程度たまると、「これを○○(今は廃業した古書店)に持って行って売ってこい」、と命じられて、大きな風呂敷包みをブラ下げて、本を売りに行ったのである。といっても、「父に言われてきました」といって、店主に本を渡すだけの”お使い”である。行く店はおおむね決まっていたが、ある時点から、古書店は、同じ本でも 買い値も、売り値も、時によって、店によってまるで違うということを学習して、何店かまわって、駆け引きを試みるようなこともした。そのうち、古書店の棚を見て歩く面白さがわかってきて、ひまさえあれば、古書店を見て歩くようになった。

あの頃、神保町周辺、水道橋周辺には、いまの何倍も古書店があった。

大学生になってからは、自分の欲望で古書店通いをした。いつも金がなくてアルバイト生活だったから、本は古書店をまわって、いちばん安いものを買うことにしていた。都内全域の古書店地図帖を入手して、それを片手に、主な古書店街は歩きつくした。神保町・水道橋周辺以外では、早稲田周辺、本郷東大前周辺、中央線沿線の主だった古書店はだいたい歩きつくした。どの書店のどの棚のどこに、どういう本がどれくらいの値付けで置いてあるか、いつのまにか頭の中で記憶し、比較検討していた。

あの頃は、いまのように、ネットで古書店のページを開けば値段を簡単に比較できるなんてことはなかったから、ひたすら自分の記憶だけが頼りだった。

大学を卒業して、出版社に就職して雑誌取材の仕事をするようになってからは、地方に出張するたびに、その土地の古本屋を漁るのを楽しみにした。特に京都、大阪、神戸の古本屋はなかなかの店が多く感心した。

いまは年をとったせいもあるが、足が弱くなり、体力も相当に落ちこんだので、昔のように、足にまかせて歩きまわるということができなくなった。しかし、ネットが発達したおかげで幾らでも本探しができて、行ったことも、聞いたこともないような地方の古書店を含めて、簡単に欲しい本が入手できるようになったのはありがたいかぎりだ。おかげでいまは若い頃より、もっと古書店を利用しているといえるかもしれない。

最近は、ネットで商売をするだけで、リアルな店舗すら持たない古書店が結構あると聞いている。リアルな出版業の世界では、不景気な話しか聞こえてこないが、本の流通の世界では、古書店を通しての、価値ある本の流通総量はこれからも衰えることなく増えていくと思う。今日も神保町の三省堂に新刊本を買いにいって、帰るときには、新刊本の包みより大きな古本の包み(三省堂近傍の古書店で買った)をぶら下げていた。

『立花隆の書棚』 立花 隆 著 薈田 純一 写真

中央公論新社 定価3150円(本体3000円) 好評発売中!

http://www.chuko.co.jp/tanko/2013/03/004437.html

|

|

Copyright (c) 2013 東京都古書籍商業協同組合

|

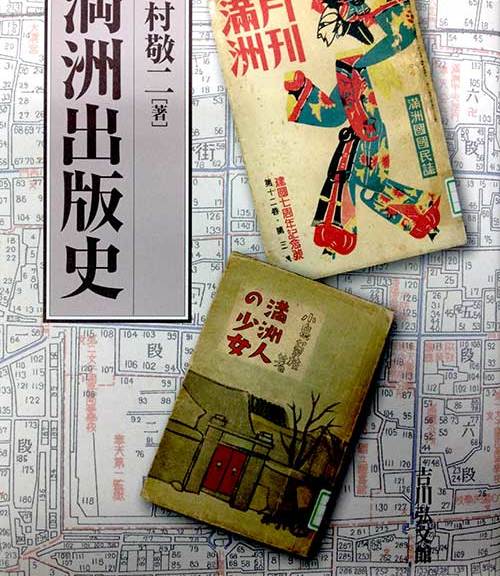

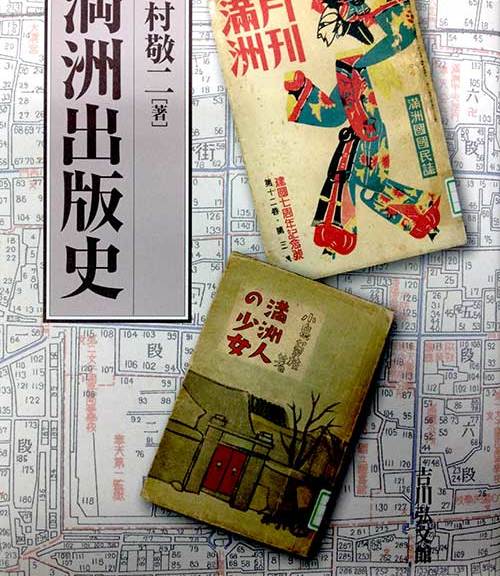

『満洲出版史』のこと

岡村敬二

|

| 昨年12月に吉川弘文館から『満洲出版史』を刊行することができた。ここでいう満洲とは、日露戦争後に南満洲鉄道株式会社が経営していた時期、満洲国建国後に満鉄と並立していた時期、さらに治外法権撤廃により満洲国に経営権を移譲して以降の時期をさしている。つまり本書の出版の歴史は、この満鉄から満洲国崩壊までの満洲時期を通したもので、通史ということになる。そして実は、これら満洲時期に集積された出版物が戦後に中国の図書館に遺されたという歴史的事実を勘案すれば、その出版の歴史は、終戦時以降今日まで継続しているとも言いうるのである。

この満洲の時期に、いわゆる出版という営為が存在したのかとまずは問われるであろう。もちろんそれは統制の色合いが濃い歴史ではあったが、人びとが本源的に持っている表現への志向としての出版は、満洲に渡った日本人にあっても、また「満人」と呼称された満洲国に住まう人たちにとっても、その営為が成熟はしていなくとも確かに存在していたのだと答えておきたいと思う。だからこそ逆に強く統制が掛けられてきたと言えるわけだ。

とはいえ満洲の出版を論じるといってもこれに関する資料としてまとまったものはない。今回の作業でも、年鑑や法令輯覧などでその事象や法令をひとつひとつ拾って年表を作成していくことから始めた。そしてまたその記述や年月の表記も資料により不安定であり、なかなか確定しがたいところがある。しかも満洲地域で流通した出版物のうち、満鉄の刊行物や満洲国の官庁刊行物を別にすれば、民間で刊行された出版物はほとんど日本に残されておらず、図書館などの所在は少なく、古書市場に出た場合は大変な高値を呼ぶのが実情である。戦後の引き揚げでも持ち帰りの荷物に入れるには事情が許さなかったことから、現物自体が希少なのである。そんななかで、ともあれここまでまとめたものを一度通史として提出し満洲出版研究のスタートとしておきたいと考えて今回の刊行に至ったのであった。論述にあたっては、以前に満洲地域の全国書誌に近いものをと考えて編纂した『満州出版目録』や、満鉄・満洲国の図書館でさかんに刊行された図書館報を活用した。そんなことから本書もいささか納本や検閲といった方面に偏したきらいがないでもない。

これまでこうした研究を進展させるために何度か中国東北地方の図書館に出向き、中国に遺された資料を閲覧し調査した。その訪書の記録は、科研調査報告や拙著のなかで随時報告してきた。そしてこの資料調査で中国に渡ったときには、図書館での資料閲覧現を終えたあとに、できるだけその町を歩いて満洲時代の出版機関や図書館などの場所を確認し建物を実見した。満洲での出版活動の、空間的かつ地理的な感触をも身に着けておきたいと考えたからである。こうした町歩きについては、展示図録2冊を刊行し、またこの3月に「古都と新都-満洲国 奉天と新京」としてまとめることもできた。

資料中心のこのような『満洲出版史』であるが、現地を実際に歩くといったこうした現場感覚も、本書のなかから少しでも感じ取っていただけると嬉しく思う。

資料展示図録は『満洲の図書館』(2011年)、『終戦時新京 蔵書の行方』(2012年)の2冊、「古都と新都-満洲国 奉天と新京」は『比較古都論-町の成り立ち、人の往来』に所収で、ともに京都ノートルダム女子大学の刊行。

入手ご希望の方は、『満洲の図書館』『終戦時新京蔵書の行方』は80円切手、『比較古都論』は160円切手を同封のうえ下記住所に送りくだされば、クロネコメール便で送付します。また3冊では340円の切手同封で、ゆうメールにてお送りします。 連絡先 〒610-0351 京都府京田辺市大住ケ丘4-5-5 おおすみ書屋

『満洲出版史』 岡村敬二著

吉川弘文館 定価 8,500円+税 好評発売中!

http://www.yoshikawa-k.co.jp/book/b105558.html |

|

Copyright (c) 2013 東京都古書籍商業協同組合

|

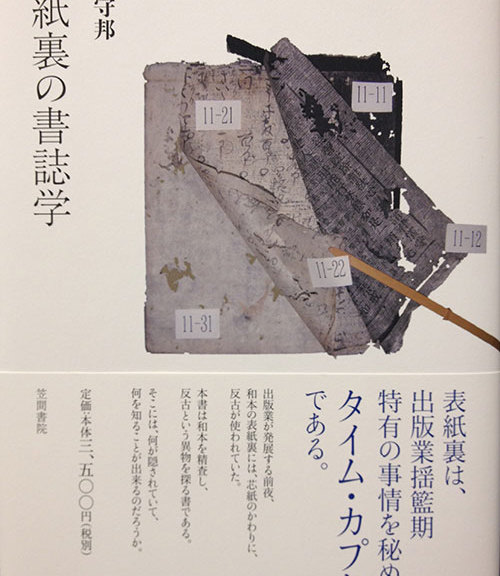

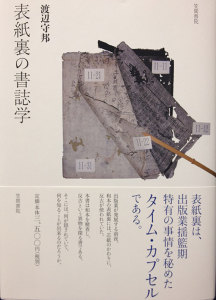

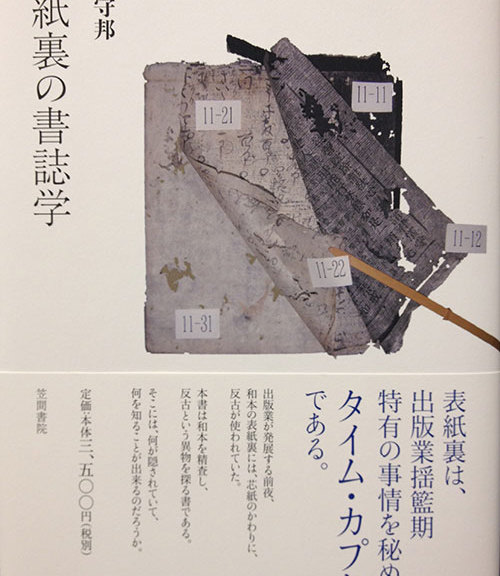

『表紙裏の書誌学』評判記

渡辺守邦

|

| [頭取] 『表紙裏の書誌学』という本が出ました。

[ワル口] 屋根裏、路地裏、足の裏、裏のつく字は数々あれど、表紙裏ってのは初耳だ。

[ヒイキ] 表紙はいわば本の顔、和本では浅葱色とか栗皮色とかに染めた紙、あるいは金襴とか緞子などを使ってお洒落をしてます。そして表紙のもう一つの役目は中身の保護、芯紙というやや厚手の漉返しを表紙に貼りつけますが、それは板本の発行部数が増大した以降のこと、江戸時代の初期までは反古紙二枚ほどを貼って補強材に充ててました。これを表紙裏反古と申します。

[頭取] 表紙屋の手元に集まってくる反古紙といえば、印刷現場から出る校正刷りとか試し刷り、刷りやれ等々、それも……。

[ヒイキ] それも今回出現したのは、淀君と秀頼の最期を伝える『大坂物語』とか本邦初の一切経摺本とされながら全貌の明らかでない宗存版などの古活字版、はたまた表紙屋のものと思われる大福帳などのお宝。

[ワル口] 大福帳がお宝とは、大袈裟な。

[ヒイキ] 表紙裏に反古をひそませるのは出版業の揺籃期に限るところから、調査対象として採りあげられた書物も『全九集』(元和古活字版)・『史記』(慶長古活字版)・『鴉鷺合戦物語』(寛永古活字版)・観世流謡本(寛永六年板)などと絢爛豪華、それに応じて反古もまた珍品が出てきました。

[ワル口] 出てきましたじゃなくって、表紙から引っぺがしましただろう。

[頭取] たしかに原態への復帰はむずかしい課題、その配慮は常に怠ることがなかったもののようでござります。

[ヒイキ] 表紙裏への関心は、ある文庫の『史記』に接することを境に変化があったようです。ここの『史記』は観世流最古版の謡本反古を表紙裏にひそませることで有名ですが、反古の保存と公開との双方への配慮のあることを発見して補修に当った関係者の心配りに著者は驚いてます。また別の図書館では、スケルトン写真によって表紙の前面から裏反古を透視するなど、表紙の解体なしに進める調査を模索したりもしてたようです。

[ワル口] 怪しやな、見えないはずの裏側を見透かすとは、キリシタン伴天連の法か。

[頭取] 詳しくはこの本をお読みくださりませ。

『表紙裏の書誌学』 渡辺守邦著

笠間書院 定価 3,500円+税 好評発売中!

http://kasamashoin.jp/2012/12/post_2497.html

|

|

Copyright (c) 2013 東京都古書籍商業協同組合

|

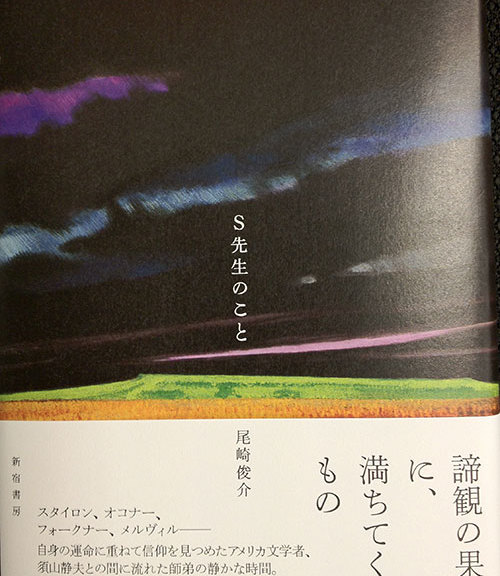

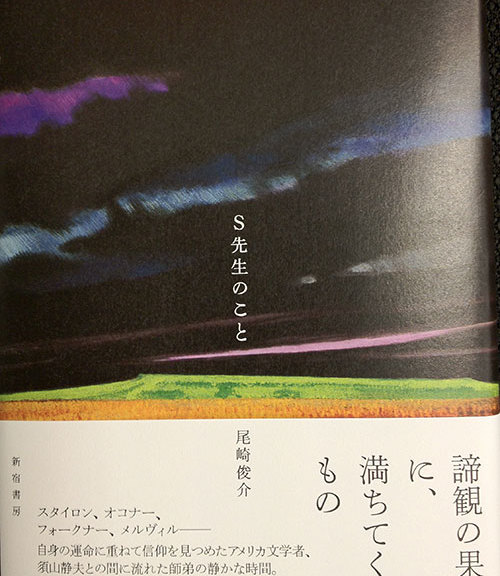

『S先生のこと』

尾崎俊介

|

| 「須山静夫先生のことを本に書いた」と人に言うと、「フラナリー・オコナーの作品は須山訳で読みましたよ!」とか、「フォークナーの『八月の光』は冨山房の須山訳で読みました」といった反応が返ってくることが多い。須山静夫先生のお名前は、世間一般からすればあまり有名ではないかも知れないが、一部の本好きの間では依然として熱烈に支持されているところがあるのだろう。時に「伝説の翻訳家」などと紹介されることがあるのもよく分かる。

無論、いたずらに須山先生を神格化するつもりはない。しかし、翻訳家としての須山先生の姿を間近に見てきた経験からして、先生の翻訳に賭ける情熱は、確かに「伝説」のカテゴリーに入るものだったのではないかと思うことがある。

例えばハーマン・メルヴィルの晩年の大作『クラレル』。原著で500頁に及ぶこの難解な長詩を15年という長い年月を掛けて本邦初訳された時、須山先生は、3種あるテキストを注まで含めてすべて参照し、本作品に少しでも言及している研究書をことごとく読破されたばかりか、舞台となっているイスラエルに二度まで足を運ばれ、主人公である神学生クラレルが作中で歩いたその道をご自身の足で歩まれた。そういう詳細を究めた下調べを当然のごとく済まされた上で、1万8千行になんなんとする詩の一行一行を、それこそメルヴィルがこれを綴った時と同じ気持ちにならんと努めながら、珠玉の日本語に移し替えて行かれた時の先生の峻厳さと気迫は、先生の穏やかにも見える外見を内側から突き破って燃え出すかのようだった。

だが、そこまでの峻厳さ、そこまでの気迫を込めて須山先生が翻訳に、研究に、邁進されたのは、「それが先生のご気質だったから」と言って済まされるものではなかったのである。

若き日に最愛の奥様を病気で失われたこと。そしてその奥様との間にもうけられたご長男を、長じてから交通事故で失われたこと。掛け替えのないお二人を、お二人とも奪われた須山先生の心には、埋めようもない暗黒、「神の残した黒い穴」が大きく口を開いていた。先生の過酷な生涯は、この絶対の暗黒の中を、狂気に落ちる誘惑と戦いながら歩まれた軌跡であり、先生の翻訳も研究も、すべてこの暗闇から抜け出すための、否、この暗闇の果てを見極めるための必死のもがきだったのだ。

本書『S先生のこと』は、先生の苦悩に満ちたご生涯のごく一部を、ただ傍で見守るしかなかった不肖の弟子が、せめてその一部だけでも語り継ぐべく書き上げた、「アメリカ文学者・須山静夫」の墓標のようなものである。

須山静夫という名前に聞き覚えのある方はもちろんのこと、「愛する者を失った時、人はどう生きるべきか」という問いに一度でも触れた経験のある方すべてに本書を読んでいただきたい。そして「S先生」が苦悩の果てに選び取られた生き方が如何なるものであったか、知っていただきたい。

そしてそれを知った時、読み手一人一人が何を思い、何を考えるか――。この本の著者として、私はそれが知りたい。

『S先生のこと』 尾崎俊介 著

新宿書房 定価 2,400円+税 好評発売中!

http://www.shinjuku-shobo.co.jp/new5-15/html/mybooks/437_Ssensei.html |

|

Copyright (c) 2013 東京都古書籍商業協同組合

|

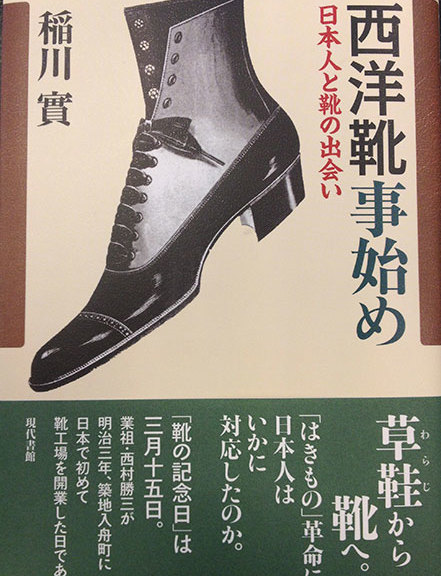

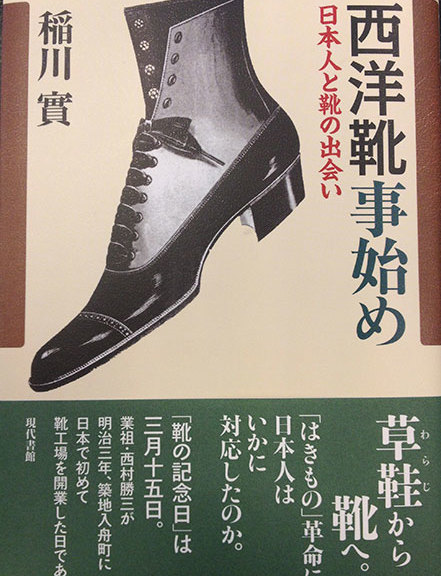

『西洋靴事始め』

稲川實

|

| 私たちは今、何の抵抗もなく靴を履いていますが、今から150年ほど前までは、日本人が履いては ならない、ご禁制の履き物であったという事実は、意外に知られていません。この禁令の影響で、浮世絵師が描く日本人と靴という題材では、靴を靴らしく描けませんでした。当時の国貞や国周の絵の中から、西洋靴探しをしてみて下さい。靴が靴らしく、自由に描けるようになったのは、明治中頃からで、靴の絵一つにも明治維新がありました。

着流しに懐手で立つ、坂本龍馬の写真はあまりに有名だが、あの写真をもって、龍馬が常日頃靴を履いていたとは考えにくい。国事に奔走する革命家が、わざわざ人目を引く禁制の靴を履いて行動したとは思えないからです。しかしそれでも、靴業に携わった者として、新しい時代に向け駆け抜けて行った龍馬には、いつまでも靴を履いていて欲しいと思う一人である。

私の子供の頃、軍人でありながら乃木将軍と東郷元帥のお二人は、超のつく有名人であった。その乃木希典(1849―1912)は、軍靴の改良にも一家言をもつ人であった。明治10年代は、軍靴の試行錯誤の時代で、緊急時に暗闇でも履けるよう、左右同形の靴を試作したりしたが、足を痛める兵が続出、失敗に終わったという笑えぬ挿話がある。乃木希典は晩年まで自説を曲げず、常在戦場の意識か、左右同形の靴を特注し、常用していたようである。かつて京橋にあったイトー靴店の創業者が造ったといわれているので、この確認も楽しみの一つである。

現在その靴が、京都桃山の乃木神社に、合わせて5足収蔵されている。(『はきもの研究会』会長・田口秀子先生確認)写真によれば、砂ぼこりにまみれているようなので、長く現状保存できるよう、何かお手伝いができないかと思っている。

業界誌『皮革世界』(明治43年発行)に「足の大小」という記事がある。それに九文七分(23.3cm)の部に東郷平八郎、十文(24cm)の部には乃木希典が載っている。初代総理大臣の伊藤博文公は、九文八分(23.5cm)の部にある。どなたの自伝、伝記を読んでも、ご本人の足のサイズまでは書いていないから、業界誌記者ならではの貴重な記録である。

一つ一つ、25年間紡いできた情報である。靴の歴史を通じ、改めて足下を見つめ直してみませんか。

『西洋靴事始め』 稲川實著

現代書館 定価:2,000円+税 好評発売中!

http://www.gendaishokan.co.jp/goods/ISBN978-4-7684-5703-0.htm |

|

Copyright (c) 2013 東京都古書籍商業協同組合

|

Just another WordPress site