拙著『岩波茂雄』について

中島岳志

|

| 2013年は岩波書店創業100周年の当たる年でした。創業者は岩波茂雄。最初は出版社ではなく、古書店でした。 今から5年ほど前、岩波書店から「岩波茂雄伝を書かないか」という打診がありました。その時、担当編集者の方に言われたのは、「これまでのものとは違う岩波茂雄を書いてほしい」ということでした。

岩波茂雄については、すでに多くの著作があります。代表的なのは安倍能成『岩波茂雄伝』と小林勇『惜櫟荘主人 一つの岩波茂雄伝』でしょう。安倍は一高以来の友人。小林は会社の側近。身近な二人が書いた岩波伝は、非常に精度が高く、愛情にあふれています。

しかし、私が一読して感じたのは、身近であるがゆえの甘さが、記述に反映されているという点でした。戦後のパラダイムから岩波を演繹的に見ている側面があるため、岩波の重要な部分が意識的に(もしくは無意識的に)捨象されていることがどうしても気にかかりました。 私が引っかかった問題は、ナショナリズムの扱いについてでした。岩波は、一貫したナショナリストで、生涯にわたって吉田松陰と西郷隆盛を敬愛していました。社長室には大きく五箇条の御誓文を張り出し、大東亜戦争の開戦に当たっては歓喜の声を上げた一人です。実際、岩波は戦中に陸海軍に戦闘機を寄付しています。晩年は右翼の大物である頭山満に心酔し、岩波書店から頭山を顕彰する伝記を出版しようとしていました。

一方で、岩波は極めてリベラルな人物でした。彼は偏狭な皇国史観に反発し、『原理日本』の蓑田胸喜から激しい攻撃を受けました。しかし、岩波は果敢に立ち向かい、美濃部達吉や矢内原忠雄を全力でサポートしました。岩波書店からはマルクスの『資本論』も出版されていますし、講座派のシリーズを出したのも岩波のイニシアティブです。

問題は、この岩波の両面を「矛盾している」と捉えるのか、「一貫している」と捉えるのかです。これまでは、彼のリベラルな側面ばかりが強調されたため、彼のナショナリストとしての側面は脇に追いやられていました。 私は、岩波を一貫した人物として捉えるべきだと考えました。彼は「リベラルなのにナショナリスト」だったのではなく、「リベラルであるがゆえにナショナリスト」だった人物と私は考えました。そして、その延長上に彼の強烈なアジア主義のパッションを位置付けるべきだと考えました。

一見すると節操がないように見える彼の思想を貫く「論理」と「情念」とは何だったのか―――。 拙著では、岩波の若き日の煩悶に焦点を当てながら、その歩みを近代日本の中に位置づけることを試みました。

年末年始のお時間があるときに、お読みいただければ幸いです。

『岩波茂雄 リベラル・ナショナリストの肖像』

中島岳志著 岩波書店刊

定価 1,995円(税込)

http://www.iwanami.co.jp/moreinfo/0259180/top.html |

|

Copyright (c) 2013 東京都古書籍商業協同組合

|

本屋のある街はなぜ素敵か 『街を変える小さな店』

堀部篤史

|

| 手許の手帳によれば2010年の冬。京阪神エルマガジン社のオンラインマガジン「lmaga.jp」上での連載を始めるにあたって、どのような打ち合わせをしたのかをすでに僕は覚えていない。「ここだけの店、ここだけの話」と題されたその連載は、自分が勤める書店、[恵文社一乗寺店]が立地する、京都市は左京区という学生と商売人の多いエリア周辺の、かねてより懇意にしてきた喫茶店や酒場、レコードショップなどの個性的な個人店を取材し、そのあり方の特殊さに、本屋である僕が学ぶという体裁の連載に落ち着いた。

連載終了後、単行本にまとめていただけるというお話をいただいた後、大幅に加筆修正をすることになり、一年以上の時間をかけ推敲した結果、連載内容を大きく逸脱し、ほぼ書き下ろしの内容になってしまった。つまり、今回上梓した『街を変える小さな店』という本は、わかりやすいテーマを掲げ、直線的に綴られたものではなく、紆余曲折を重ねながら出来たとてもわかりにくい本だ。

全ての始まりは、仕事中に取材と称して繰り返し問いかけられる単純な質問だった。「本の売り上げが低迷する中、これから街の本屋はどうなるのでしょうか」。明快な答えが出るはずもないこのシンプルな問いかけを幾度となく投げかけられ、思索するにつれ、本屋の未来を考えはじめれば、本というメディアや本屋の仕組みだけでは収まらないことに気がついたのだ。この本には、シンプルな疑問から始まった、複雑な思考の足跡が、時間と共に綴られている。つまり本書は、複雑きわまりない状況に、明解な答えを与えてくれる、いわゆるビジネス書や自己啓発本とは反対の構造になっている。

あらゆる嗜好品は、本と同じく非合理故の良さを持っている。われわれは日々、本を読み、喫茶店で一服し、仕事の帰りに一杯の酒に癒され、映画館で涙し、心を揺さぶられる。そのことでなんとか単調で退屈な日常をやりすごすことができているのだ。一方で、合理性や損得を追求しはじめれば、嗜好品や無駄のある生活の豊かさは顧みられることがない。いま、どこの街を見渡してみても、二つの価値観によるせめぎ合いが行われている。しかし、嗜好品の良さ、美しい街のあり方は、明確に言語化されることの少ない故に、非合理な本や本屋を愛するわれわれはいつも劣勢に立たされてしまう。結果、街はつまらなくなる一方である。

本書は、書店論の枠を越え、合理性の物差しで測ることの出来ない、嗜好品の美しさとは何かを追求する試みである。その中にはもちろん、本屋や古書店も含まれている。「読書離れ」や「電子書籍」、「長引く景気の低迷」に嘆くのではなく、本屋のある街の豊かさ、古本屋での出会いがわれわれに与えてくれる喜び。そういったものをわれわれ本に携わる人間は、真摯に考え、訴え続けていくべきではないだろうか。

堀部 篤史(恵文社一乗寺店 店長)

『街を変える小さな店

京都のはしっこ、個人店に学ぶこれからの 商いのかたち。』

堀部篤史著 京阪神エルマガジン社刊

定価:1,680円(税込)好評発売中

http://lmaga.jp/book/machi_mise.html |

|

Copyright (c) 2013 東京都古書籍商業協同組合

|

『善き書店員』で見つけたのは「日常業務の幸福」

木村俊介

|

| 『善き書店員』という書店員の方々への取材をまとめた本を振り返ると「普通の人への取材のみでノンフィクションをまとめる挑戦」に対するわくわくする気持ち、「殺伐とした状況の中でこそ、むしろ日常業務の合間に偶然のようにじわっと出てくる実りや恵みが感じられるかのような肉声」に対する今の時代ならではの話をうかがえたなという充実感を思い出す。

私自身は人の話を聞いて呑みこむ魅力にとりつかれて取材ばかりしてきた職業的なインタビュアーである。取材技術を身につけるにつれ、言葉が発せられた時の空気ごと文章に封印し、読む人が来たらその封印が解かれその人に会えるように、と肉声の迫力、特にロング・インタビューの奥の深さに業務の醍醐味を感じてきた。そこで通常なら何らかの結果や事件に関わる「特殊な人」に行われがちなロング・インタビューという道具を、市井の町人とでも言えるような方と一緒に使い続けたらどうなるかという視点でできたのが本書だ。

学生時代から現在に至るまで外出すれば空き時間につい本を買ってしまう私には、さまざまな年齢のさまざまな関心を持つ人が集まる「町の鏡」のような場で働く書店員の方々を取材対象とするのは自然だったけれど、現実社会のミもフタもない変貌に晒されているがゆえに十年後はもうこんな形では残っていないのかもとも感じられた、書店員のみなさんがどこか抱えようとしている「良心」のようなものは、風前の灯火にも見えた。語りからは現代の商売の厳しさの中での悩みも迷いもあふれる。しかし、綺麗事が言えない難しさの中で「好きでもなければ、やる意味のない仕事」と言う人の多い環境でこそ、その「好き」の中に入りこみ、人や本と出会う合間に金銭や成果と別にそれぞれが個人的に心の底で見つけていく喜びや慰めのような感触に、私は人の「善さ」としか言いようがないものを見せていただいた気がした。

「神は細部に宿る」と言うように、それぞれの方が仕事の細部、例えば接客の際の些細な会話といった経験の中で得られては育てるようになる、業務における「滋養」のようなものは、二時間、三時間と長めにうかがった話を、長めの肉声のまま大事に記録する形でしか、まるごとは伝えられないようにも思った。大変な状況を語ってもいただくのだけれど、そのうちにそれぞれの方ならではのタフさや笑顔も見えて心が温まる、そんな「ほんとうに人間に出会ったなぁ」と感じられた取材体験を、なるべくそのまま書籍の中に封印して紹介したくなってできた本……というわけである。

『善き書店員』木村俊介著 ミシマ社刊

定価:1,890円(税込) 好評発売中

http://www.mishimasha.com/books/yokisyotenin.htm |

|

Copyright (c) 2013 東京都古書籍商業協同組合

|

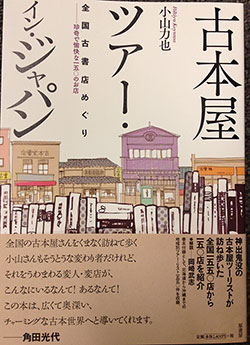

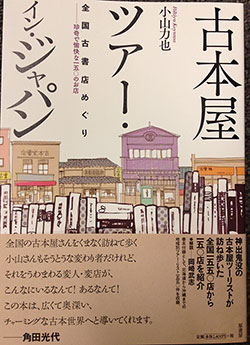

新しい洋服なんていらない! おいしいごはんもいらない!

古本屋ツーリスト 小山力也

|

| 誰しも一度は、自分の本が出来るということを夢見るだろう。それはやはり、照れながらも人に薦められ、それほど売れなくともいいから(本当は売れて欲しいのだが)、ジワジワと長く読み継がれたりする本。読み易い文章で…いや、難解な文章であっても、世界の秘密に触れているような本。手に馴染み易く、たくさんの本と並んでいても、何かがポォッと光り輝いている本。己が死んだ後でも、ひとつの時代を生きた証として、本屋に並び続ける本…。

しかしその『自分の本が出来る』と言う夢が叶った今、この目の前にある本はどうだ。やたら大きく、やたら分厚く、書かれているのは、古本屋さんのことばかり。載っている写真も古本屋さんの店先ばかり。世界の秘密になんて近付いていずに、古本屋さんばかりに近付いている。その文章は、ただ勢いに任せて書かれており、読む物の目と心を無闇に目まぐるしく加速させて行く。その上、古本とはセットであるべきの、滋味溢れる感覚は皆無…。

だがしかし、悲しんでなどいない! これは、段々と真剣になり、もはや人生と言う己の生き様を賭けることになってしまった、五年間の集成なのである。だから、胸を張って、ほくそ笑みながら、この出来上がった本を眺めることにしよう。

『ツアー』と称して、全国の古本屋さんの自主的調査を始めたのは、二〇〇八年の五月。その時には、一応『全国の古本屋を巡る』野望を早々と掲げてはいたが、現実のこととしてはまったく捉えておらず、ただ無軌道に古本屋さんを、次々訪ね歩いていただけであった。ただ数だけを重ね、その数さえ数えていなかったのである。しかし次第にその『ツアー』の面白さと奥深さにのめり込み始め、真剣に全国に散らばる古本屋さんのすべてを、いつかこの目で見てみたいと、漠然と思うようになって行った。そんな思いに引き摺られるように、古本屋調査の日々とブログ更新は続いて来た。ただただ夢中にがむしゃらになって、時に調査しない日があると後ろめたく思ってしまうほどに、継続して来たのだ。

古本屋と古本のキュートな絵が描かれた表紙を開き、分厚い本のページを繰ると、そこには頭がちぎれんばかりに悩み、ひとまず選び抜いた150のお店が載っている。読んでも読んでも古本屋さんについての文章が続いて行く。これを自分がすべて書いたのかと思うと、空恐ろしくなって来るほどである。尋常ならざる、常軌を逸する一歩手前。しかしこの本はあくまでベスト盤であり、さらにこの十倍以上のお店が、文章化されて、ネットの中を漂っているのである。そしてその記事のひとつひとつに、それぞれの王国が封じ込まれているのだ…つまりはまだ後十冊は、同様のクオリティで、本が作れるのである! それほどに古本屋世界は、個性と愉快なエピソードに溢れている。だからこそ、まだ見ぬ古本屋さんを求めて、これからも…。

ライブ曲で構成されたベストアルバムの如き、瞬間瞬間を切り取ったこの本を見て、切に思うことがある。…売れてくれ! これからも全国の古本屋さんを訪ねることが出来るほどに、売れてくれ! 新しい洋服なんていらない! スマホなんていらない! おいしいごはんもいらない! 家なんかもいらない! ただ、未知の古本屋さんを訪ねられれば、それでいい!

それと贅沢にもうひとつ望みを上げるとしたら、古本屋さんで自分の本を、古本として買ってみたい…本が出来たことにより新たに生まれた、古本屋ツーリストとしての真剣な思いである。

『古本屋ツアー・イン・ジャパン 全国古書店めぐり 珍奇で愉快な一五〇のお店』

小山力也著 原書房刊 発売中 定価2520円(税込み)

http://www.harashobo.co.jp/

|

|

Copyright (c) 2013 東京都古書籍商業協同組合

|

動かなくなったお客様

名古屋市・三松堂書店 松本公生

|

私は大学を卒業してから2年間神保町の大雲堂書店で修業して、昭和48年に父が営業していた店を手伝うようになりました。

修業した店が店売り主体だった所為もあるのでしょうが、私も店頭販売に力を入れました。その頃は店売りが大変活発な時代で、入ったものはすべて店頭で売っておりました。そのせいか東京・大阪など地方からも随分お客様に来ていただき、お茶を飲みながら古本談義をしたりして、時間に余裕もあり楽しい時代でした。すべてがうまく回っていたように思います。

そんな時に即売会に誘われても、店売りが楽しくて、「うちは毎日が即売会だから」と断っていた覚えがあります。

そのうちに名古屋古書会館での即売会が始まり、誘われて参加することになりました。15年ほど前の話です。初めて参加したときは品物もうぶかったのでしょうか、目録販売はこんなに売れるのかとびっくりしました。それを皮切りに即売会を始め、最盛期には年に10回以上の即売会に参加しておりました。その頃はお客様も目録で注文された品を会場に取りにこられ、そのついでに他のものも買っていただくという活発な時代でした。

暫くはそんな商いを続けておりましたが、そのうちに「日本の古本屋」が始まり、弊店も平成11年より参加させていただきました。今ではネット上にさまざまな古書のサイトがありますし、有力な古書店は立派なホームページを持っておられ、ネット販売が主流になりつつあります。時間と空間に煩わされずに買い物ができるためこんな便利なものはありません。実際、お客様が注文してくださる時間を見ると夜中に買い物をしておられる方が大勢いらっしゃいます。地域も全国にまたがり、時々外国からもご注文をいただきます。

当然の事のように目録でご注文をいただいていたお客様もネットでご注文をいただくようになりました。ネットの時代になってつくづく感じるのはお客様が動かれなくなったことです。即売会の目録で注文してくださる近所のお客様でさえも即売会の会場・店に取りにこられなくなりました。随分変わったものです。お客様の顔が見えなくなり、楽しい古本談義もできない味気ない商売になりましたが、これも昔気質の古本屋の言い草でしかないのかもしれません。

こんな風ですから、弊店は即売会を減らし始め、今では年に2回になっております。来年は一度もないかもしれません。

古本屋になった頃、業界の大先輩が「自家目録をだして一人前の古本屋だ」と言っておられたのが今でも頭の隅に残っております。販売形態が以前とは変わりましたので、紙の目録が今ではホームページに変わったのかもしれません。目録であれ、ホームページであれ、自分で編集した頁をつくり、お客様に楽しみながら本をお買い上げいただき、たまには店にも遊びに来ていただく、そういう古本屋にまたなれたらと思います。

デジタルに疲れた方たちがアナログを懐かしむという傾向があるように聞いたことがあります。そういえば最近なんとなく店頭にお客様が戻ってこられたような気がしないでもありません。またお茶を飲みながら、お客様と楽しい古本談義ができるようになるかもしれません。 |

|

日本古書通信社:http://www.kosho.co.jp/kotsu/

|

がんばれ!古書業界!

神田駿河台 文化学院 瀬川 茜

|

総てのものがその組み立てを根元から見直さねばならぬこの時代に、私達は何をその「柱」としたら良いのか。

古来日本独自の文化として学問のみならず人々の生活に貢献してきた古書の世界が、その伝統をくずされ、本来の働きが変質しようとしています。今こそ「本」というものはいかなるものか、あらゆる淘汰を生きのびてきた古書のもつ価値とはなんであるのか問いなおさねばなりません。

絵画きの家に育った私にとって古本や目録は常に身の回りにある馴染み深いものでありましたが、つい最近古書業界の方々と仕事をするようになるまで、その本当の意味に気がつきませんでした。ではその意味とは何か。

本は人です。古本は亡くなった人の魂そのものと言えます。短い寿命しか与えられていない人間は、その人生で得たもの学んだものを後世に伝える為いろいろな手段を用います。ひとつは人から人へのナマの伝達。親から子へ、師匠から弟子へ、上司から部下へ、日々の生活の中、生きる姿勢や知恵が口伝を持って、または無言の後姿で伝えられていきます。これが最も広く全人類を貫通して行われてきた本来の継承であろうと思われます。もうひとつはカタチを残すことです。子孫を残すこともそのひとつでありましょう。芸術家は作品を残し、文字を書く人は書類や手紙や本を残します。なぜモノのカタチとして残すのか。口伝や体得したものだけではだめなのか。それは人間が「忘れる」からです。日々忙しい脳ミソの働きの中で古人の伝えようとした心を「忘れる」のです。そしてそれを思い起こさせる起爆剤となってくれるのが残されたモノのカタチなのです。

鬼と言われた法隆寺の宮大工、西岡常一氏は、「建物を残しておけば、後でそれをこわせばわかる。」と語っておられました。千年たって薬師寺の西塔を分解すれば、西岡さんの求めたもの、伝えようとしたものがわかるはずです。

学問における遺産はまさに「本」であります。テープレコーダーの無い時代に「本」はまさに古人の言葉を記録した、その人本人に他なりません。ずっと昔、人間が文字でことばを記録するようになって以来積みあげられてきた本の数々。各時代の淘汰を経て生きのびてきた本達。そのお宮を守り続けてきたのが古書業界の人々です。

英詩の授業でジョン・キーツの「ギリシアの甕に寄す」をとりあげようと思った時、父の蔵書に村田數之亮先生の「ギリシヤの瓶繪」というアルス文化叢書の古本を見つけました。ネットで調べれば美術史のデータとしてあらゆる情報が手に入るのでしょうが、私は会ったこともない村田先生の瓶を見る見方にとても魅かれました。図書室の人が何気なく机にのせてくれた英詩の古いアンソロジーをあけた時、その序文に脈打つ山宮允先生の詩歌に対する思いに感応したこともあります。職員室で埃をかぶっていた巨大なWorld Atlasの献辞には「世界の男、女そして子供達へ。地球とその人々に関する知識をふやすことによって、お互いの問題を理解することにつとめ、そしてこの理解を通して、民族のコミュニティが平和に生活する為尽力する。そういった人々に、エンサイクロピィディア・ブリタニカはこの巻を献げる。」とありました。迫りくる大戦前夜一九四二年にシカゴ大学で刻明な地図を残して世界に貢献しようとしていた人々を思うと涙がこぼれます。

こういったものがなぜ私の目にふれるのか。それは、それを拾ってくれた人、残して守ってきた人々がいるからです。古書業界の皆さん。経済的に自立できなければ仕事にならぬのは、少子化による経営難に苦しむ学校も同じです。ビジネスとして成り立たせながら、どうやって魂のバトンを子供達に渡していくか。スピードを重視する世の中で、手間のかかる学問の芽を育てるにはどうしたらいいか。しかし、私達は誇りを持って古人の心を後世に伝えねばなりません。そして私共自身、迷った時、困った時、行く先を見失ってしまった時、いにしえにかんがみ、先祖の足音に耳をすませて、そのむかおうとした先を見きわめねばならぬのです。 |

|

日本古書通信社:http://www.kosho.co.jp/kotsu/

|

即売会は観察される場である

群馬前橋・山猫館書房 水野真由美

http://members3.jcom.home.ne.jp/yamaneko-kan/

|

開店から二五年間、参加している即売会は、ほぼ群馬県内に限られる。

会場は市街地の百貨店、スーパー、郊外の大型店、新刊書店などだ。それぞれ売れ筋が違うため在庫の負担は大きいが、お声が掛かれば何でもやる。

店も文学書や美術書が多い程度の普通の町の古本屋である。

その範囲で感じる即売会の変化はどんなことがあるだろう?

ここでは参加店で合同目録を発行している百貨店催事について考えてみたい。

まず同一会場での開催が不安定になった。

前橋市では市街地の大型店で二十数年間、正月に「吉例大古本市」を続けていたが同店の撤退により二〇〇三年に終了した。地方では市街地という場が成立しなくなったのだ。

その後、同じ地域で別の季節に開催していた新刊書店ギャラリーでの古書展が県内における中心的な催事となり、開始から五年ほどで、お客様から「夏の古本市」と呼ばれるようになった。だが、それも営業方針の変更でギャラリーが閉鎖となり、終了した。高崎市の百貨店での催事もあるが定着するまでに至っていない。

同じ県内でも開催する地域、会場によってお客様の傾向は違う。高額な趣味書は売れるが、じっくり読む本が売れない会場もある。その逆もある。会場の変化で手探りが続いている。

昨年からは前橋市の市街地に唯一、残った百貨店で即売会を開催している。「前橋に古本市が帰ってきた」と喜んで下さるお客様の声は嬉しいが来場者数はあまり多くない。だが百貨店側からは「普段、来店しないお客様が多いですね」と言われた。元・文学少女も含め、デパ地下では呼び込めない本好きの中高年のことだ。

かつて古本市は、その魅力の一つとして子供からお年寄りまで、どんなお客さんが来ても、それなりに楽しめる催事だと言われたが客層は変わった。たしかに若い人が少ない。アニメや宝塚などのファンもいない。

そして高齢化は会話を増やした。探求書だけでなく、「お宝を持っているけど、いくらになる?」などの質問、さらに本や家族の思い出話にもなる。「こんな私で良かったら!」とお話しを伺う。

また地方では多くの人を集めることが、どんどん難しくなっている。即売会の記事が地方紙に掲載された場合、かつては会場が狭く見えるほど来場者が増えた。現在では効果はあっても二、三割増しぐらいだ。一つのメディアに反応する人数が減り、複数のメディアでの広報が必要になった。

商品の変化で言えば店売りの傾向と同じで、一般的なコミック、文庫、児童書を持ってくる店はほとんどない。また見事に売れないのは重くて嵩張る全集物だ。

抱え込んだ本をレジに積み上げるお客様も殆どいなくなった。目録と同じで珍しい物のピンポイント攻撃だ。但しそれが流行り物ならサイクルは短い。

客数は少ない、売れ筋も少ない。ならば高額の商品でそれをカバーするという考え方もできるだろう。だが、ここまで来たらそんな仕入れは、しない、出来ない、やりたくない。

自分が読みたい作家や持っていたい写真集、画集にしかお金を出せないっ。

今更ながらだが、最近、お客様に教えられたことがある。

私好みの文学書を一週間位の間に何度も売りに来てくれた方とその本について話していたら「やっぱり山猫さんで良かった」と言われた。

「どこかでお会いしましたか?」とお聞きしたが違った。

会ったのではなく見たのだと言う。古本市で猫の絵のラベルが付いている本を買い、会場にいた私を「太っているけど、きっとあれが山猫だ」と一目で分かったそうだ。そして、もし本を売るならあそこだと思ったらしい。即売会は本を売るだけではなく、店が観察されている場でもあるのだ。

そういえば二五年前、初めての即売会で稲垣足穂を買ってくれた最初のお客様は、その後、飲み友だちとなり、今では一緒に雑誌を出している。

というわけで即売会、恐るべし! |

|

日本古書通信社:http://www.kosho.co.jp/kotsu/

|

古書即売会の様々な展開―ブックバザールの試みを中心に―

東京吉祥寺・古書りぶる・りべろ 川口秀彦

|

現在私が定期的に参加している古書即売会は、目録を発行するものでは、東京古書会館のぐろりや会(年六回)、南部古書会館の本の散歩展(年二回)、銀座松坂屋で開かれることになったブックバザール(年一~二回)、目録を発行しないもので新宿西口古本まつり(年二回)と平安堂長野店古書まつり(年二~三回)の五種類ある。それぞれが他の即売展にない特徴を持って展開している。

ぐろりや会の目録は従来の左開きタテ組に右開きのヨコ組を加えた会館展目録としては厚目のもので、会のホームページにも目録をアップしている。本の散歩展は著書を持つ古本屋が四人もいて、この春の二十回記念展では岡崎武志さんをメインに五人での大サイン会を開いた。新宿西口古本まつりは首都圏最多の参加店数が売りものである。平安堂のものは、あのリブロ今泉棚の今泉正光氏が店長に迎えられた関係で、リブロ店員から古本屋になった三人に元新刊書店員の私が加わって、昔のリブロのような品揃えを特徴としている。最後に残ったブックバザール、これが私の参加している中で最も実験的なことをしている即売会である。

ブックバザールは、本や紙類だけでなく、消しゴム版画の蔵書印や手書きのしおり、手作りブックカバーなどの関連小物から玩具、雑貨類など、見てたのしくなるような商品も同一会場で扱っている。絵本の読みきかせや、絵本原画の展示もしたりする。ここまではアンダーグランドブックカフェの試みと似たようなものだが、目録にも一工夫してある。前身の府中伊勢丹での即売会で目録を担当していた私に、会長のポラン書房石田さんが要求したのは、読んで面白い、親しみやすい目録を作ってくれということだった。まず参加店に自己PRのエッセイか自店広告を半頁で出すように求めたが全店が応じたわけではなかった。そこで巻末の参加店一覧に店主か店の一行紹介をすることにした。石神井書林さんのエッセイ風目録という成功例が出て、エッセイを書く人が増えた。現在のバザールの目録は、古書の商品リスト以外に、エッセイ(古本屋でない書き手もいる)、イベント案内、参加店とその仲間たちの広告など、様々な要素が入っていて、古書目録としては特異なものとなっている。

なぜこういう目録を作るのかといえば、旧来の古書即売会のお客様以外に客層を拡げたいという思いがあるからだ。バザールやアンダーグランドBCの会場での雑貨販売やイベントも同じ目的だろう。古書リストだけの目録、ジャンルや並べ方、編集に工夫を加えたものだけでは客層の深化はあっても拡大はないのではないか、顧客の世代交替が成り行きまかせでは先細りの現在、とりあえず古本に親しみ、古本屋を利用する人をいくらかでも増やしたいという気持ちが、ポランさんや私には共通してあった。産直野菜に生産者の顔写真がついているのにならって、古本という商品のリストだけでなく、店や店主を知ってもらうことが利用への手がかりになるのではないかと思って始めたことが、参加店やそれ以外からの寄稿もあって現在の形になってきた。発行部数も六千五百部という、かなり大きなものである。

ブックバザールのような新しい客層を獲得するための試みは、これから増えてくるだろう。ジリ貧の店売のみならず、総体で古本を買う客層を拡大しないことには、私達古本屋の将来はないからだ。ささやかながら私も微力を尽したいと思っている。 |

|

日本古書通信社:http://www.kosho.co.jp/kotsu/

|

開拓の余地あり

東京神田・西秋書店 西秋 学

http://nishiaki.jimbou.net/catalog/

|

「アンダーグラウンド・ブック・カフェ 地下室の古書展」(以下UBC)は二〇〇三年十月から始まった新しい古書展である。同年七月に東京古書会館がリニューアルオープンした。「箱」が新しくなったのなら、「中身」もと、既存とは違う古書展を目指した。地下の会場は多目的ホールとして、音響、照明、スクリーン、額展示用のレールなどの設備が設けられた。これらの立派な設備をフルに使えば、おのずと新しいスタイルになるはず。会場のレイアウトも工夫した。壁面の額用スペースを生かしながら、本棚は会場の周りに配置して、中央はガラスケースやテーブルのみとして、ゆったりとスペースをとる。中央に本棚を置かないので、このスペースを利用してイベントが出来る。ロビーはお客様に開放し、カフェ・コーナーとして利用できるようにした。ロビー壁面にもレールがあるので、画や写真を展示している。音響設備があるので会場には常にBGMを流し、夜はトークショー、映画上映なども行う。二階情報コーナーも新しいスペースで、地下と連動した展示を誘致して併催している。

新しい「カタチ」と「中身」には新しい「お客」をと、広報も色々と試している。金・土曜の古書展に来る従来の客層へは、古書会館と神保町及び各地域の古書店でのポスター掲示、チラシ配布などで概ねカバーできる。しかしながら、それら常連さん以外の未知の層へはどうだろう。古書会館はその立地と外観から、ブラリと入りやすいとは言えない建物である。日・月・火曜という日程のハンデもある。それらを克服するには、単純であるがチラシを撒いて告知するしかないだろうと考えた。新刊書店、ギャラリー、喫茶店、美術館・文学館など、「本」と直接・間接に関係しているような場所に置かせてもらった。当初はこの置かせてもらうことが大変だった。そもそも「古書展」という言葉が通じない。「古書会館」もほとんど知られていない。神保町の新刊書店でも「聞いたことあるけど、行ったことは無い」という返事がほとんどで、これはかなりショックだった。こちらが勝手にシンパシーを感じていた上記のような場所も概ね同じだった。それでも「古書会館というのは古本の『築地』のような場所で、古書展はその『場外市場』です。」と説明し、セッセと配布場所を求めて各所を廻った。単にお願いするだけでなく、相手の広報物を交換で預かるようにしている。本好きは紙好きでもあり、会場に置くチラシの類は異常に捌けが良い。そんなに短期間に大量に捌けるUBCって何?と興味と好意を持ってもらえ、結果としてそうした交流から生まれた企画も多い。

展示と企画、広報の甲斐あって、来場者は増えている。来場者の特徴は女性と若者が多いことだ。通常の古書展では大部分が中高年の男性だから、来場した同業の多くからも驚かれた。考えてみれば、新刊書店や美術館で特に男女や年齢の偏りを感じることはあまりないから、これが普通なのかもしれない。

若い層が増えた一因には、ちょうどその頃から普及し始めたブログというインターネット媒体の影響がある。個人の公開日記のようなものだが、発信性や情報の繋がりが強いのが特徴だ。そこに「UBCに行った云々」といった記事が載るようになった。購入した本のこと、トーク・展示の感想もあれば、何も買わなくても、会場の様子、そこで得たチラシ、コーヒーが美味しいなど、何かしら書いてくれている。どの感想も「また来たい」「面白かった」というもので、それらの記事自体が立派な広報になっているので、大変ありがたい。従来の客層に新しい層を加え、来場者、売上とも今のところ順調に伸びている。始めた当初を思えば安定感すらある。しかしまだ「古書展」「古書会館」を知らない本好き、古書好きな人は山ほどいるはず。開拓の余地は大いにあり、今後も様々な人が来られる間口の広い「古書展」を目指したい。 |

|

日本古書通信社:http://www.kosho.co.jp/kotsu/

|

パソコンの中の「古本市」という物語

東京早稲田・古書現世 向井透史

|

早稲田の古本市と言えば、月に一度のビッグボックス古本市と、年に一度の早稲田青空古本市である。いきなりに、しかも参加している自分が言うのもなんなのだが、早稲田系の即売会(特にビッグボックス)は新しい本が多いので、「古書通信」をお読みのような、昔ながらの古書ファン層には物足りないのではないかと思う。かつては黒っぽい本も多い即売会だったのだが、今はひたすら白い。早稲田の本屋は市場を利用する人間が少ない。かつてのチリ紙交換からの買い入れの延長で仕入れるもの、出版社や著者からの比較的新しい不要本の買い取りなどだけで仕入れる店が多いのだ(よく棚を見れば市場で買っている店の棚とは全く違うのが解るはずだ)。要は、そういうところが黒っぽい本を出さなくなったのだ。ある意味、時代を映す鏡のようなところがある。これは詳しく話すと長くなるのでこのへんでやめておく。なので、現在の早稲田系古本市は、いかに一般層を呼ぶかが勝負となっている。特に、もう一つの定番古本市である青空古本祭などは、経費もかかっているので失敗は許されない。マスコミが取り上げてくれれば良いのだが、それも確実ではない神頼みのような話だ。ところがここ数年、これはいいんじゃないかというメディアに出会った。昨年の青空古本祭では、かなり効果を実感できた。それは「ブログ」というものである。

「ブログ」という言葉もだいぶ浸透してきたのではないだろうか。「ブログ」というのは「ウェブログ」の略称で……と書いてはみたものの、その「ブログ」をやっている筆者も詳しいことはわからなかったりする。簡単に言えば、インターネット上で簡単に公開できる日記である。以前は、ある程度のパソコンの知識がないとネットで発言はできなかった。ちょっと詳しい人は「難しくないよ」と言うのだが、正直なところ自分にはとうていできそうもない世界だった。ところが、「ブログ」の登場でそれが変わった。基本型は各会社が作ってくれていて、どの会社の型でやるかは個人の自由。銀行を選ぶようなものである。そしてお金はかからない。最低限のパソコンの知識があればできる、そんな感じなのだ。「やってみようかな」、それから三十分後には筆者のブログ「古書現世店番日記」は始まっていた。いや、本当に簡単だ。うちはホームページも無かったし、なんだか嬉しかった。

始めようとしたきっかけ、それは即売会の宣伝についてだった。早稲田古書店街ではメールマガジン(登録してくれたお客様にメールで情報を送るシステム)「早稲田古本村通信」を発行しており、即売会の日程などを配信していた(読者数は約千五百人)。しかし、効果が無いことはなかったが、なにか爆発感がなかった。何かを伝えきれていない感じがした。それを感じたのは、テレビで回転寿司の開店ドキュメントを見た時だった。「わざとらしい」と思うところもあったが、開店までの過程を見せられると、ちょっと行ってみたい気持ちも起きたのだ。やはり「物語」は強いなと思った。即売会の準備の過程を知らせることができたら。目録の製作過程、本の準備、会議の様子、備品の用意、テントの立ち上げ、搬入作業。約5ヶ月近い準備期間を公開してみた。ブログをはじめて二年目にあたる昨年の古本祭は、遠くからもたくさんの人が足を運んでくれた。体型に特徴があるので、すぐに判るのか、やたらと声をかけられる。一週間、途切れなく続いた。「見てますよ」。来場してくれた人がブログをやっていれば、そこからまた違う「物語」がはじまっていく。ネット上で見た自分も参加できる「物語」が、次々に連鎖していくのだ。何か、お客さんと本の売買だけでない、新しい関係が始まったような気さえする。もちろん、「本の質」で勝負するのが本道だとは思うが、中小古書店にはなかなかつらい。今は、かつてあったお客さんとの「帳場での会話」の、新しい形ができていくような雰囲気がある。今年の古本祭もあと数ヶ月。孤独だった値札貼りの作業も、今は「人との会話」になりえる。今年はどんな物語が待っているのだろうか。 |

|

日本古書通信社:http://www.kosho.co.jp/kotsu/

|

Just another WordPress site