調べる古本① 過去の調べ本 『第二の知識の本』『文献探索学入門』書物蔵 |

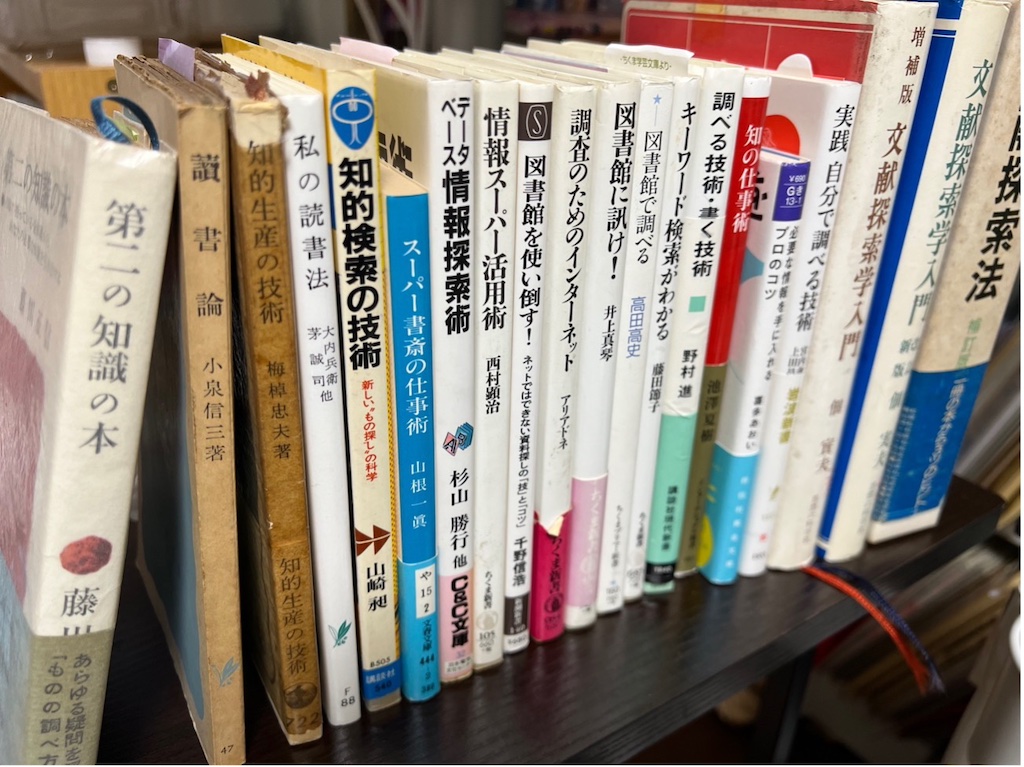

前口上魂の双子が『調べる技術』(皓星社、2022)なる本を書いて当たったので(東京堂で何度かベストセラー入りし、公称3万部)、その余勢を駆り、自分も調べ物関係の「古本」を紹介する連載を日本の古本屋メルマガに載せることになりました。〈調べの古本〉と、〈古本の調べ〉の両方について半年ほど連載します。具体的には、代表的な調べものの本の回顧と、いま売っている古本の見つけ方、買い方といったところ。 古本マニアをやっていると思いつくいままで30年ばかり古本マニアをやってきたので、わりとすぐ「いままでも同種の本があったよね」「そういえば、アレとかアレとか、この本と同じ」と思いつく。 『調べる技術』は要するに、司書なら誰でも多少は実践しているちょっとした調べ(=レファレンス)の技法(参照技法)を、一般向けに書いたもの。「自分の専門外のことを、少しだけ、けれどちゃんと調べたい(参照したい)場合、どうすればよいか、そのノウハウを書いた本」といったところ。 未知の知を求める独学書は1960年代から『調べる技術』は独学書の一種なので、独学書の歴史を見てみよう。 独学技法の百科事典、『独学大全』(ダイヤモンド社、2020)を書いた読書猿さんによると、「学問のすすめ」以来、明治初めから独学書はいろいろあったが、それらはみな、既存の学問や知識体系を学ぶもので、自分でイチから知識を作るという側面は弱かった。それが1960年代末、経済成長でビジネス人の新しいニーズが出てきたことで変わっていく。川喜田二郎『発想法』(中央公論社、1967)と梅棹忠夫『知的生産の技術』(岩波書店、1969)はベストセラーになったが、ともに「予定外の、種類の異なるデータ」を得られるフィールドワークという知の現場を背景に出版されて大ヒットしたのだった。(「来たるべき独学書史のためのプログラム」『近代出版研究』(1)、2022)。 藤川正信『第二の知識の本』――実地でなく人類知から必要な知識をちょうどこれらに先行して出版され、そこそこヒットしたのが今回紹介する『第二の知識の本』(新潮社、1963)だった。新潮社が出した新書判「ポケット・ライブラリ」で、当時、慶應義塾大学で図書館学科で情報検索を教えていた藤川正信という学者が書いたものである。 いま梅棹忠夫の『知的生産の技術』を見てみると、調べ(インプット)にあたる読書術の章はちゃんとあるのだが、意外なことに通読・ノート取りを推奨し、本そのものの選書や断片的参照のことは書いていない。これは文献でなく、フィールド(実地)から直接知識を引っ張り出してまとめるというところに梅棹「知的生産」の眼目があるからだろう。一方で、どうしても文献によらねばならないこともあろうから、『第二の知識の本』のサブタイトル、『人類の持っている全知識からあなたの必要な知識を引きだす本』というのは、はなかなかよい。Googleスカラーのモットー「巨人の肩の上に立つ」と同趣旨である。メインタイトル中の語「第二の知識」の説明が本文にないが、おそらく「セコンド・ハンド・ナレツヂ〜第二の知識といふ意味で、自分の独創で無いところの知識」(生田長江編『文学新語小辞典』新潮社、1913)のことだろう。 【図1】さまざまな「調べる技術」本 てんこ盛りで調べ方は解らないが、ツールのリストとしてはOKかただ、いま改めてみるとこの本、てんこ盛りすぎる。一応、いろんな例え話でやわらげているのだが、それがとりとめのない文化論風で、肝心のレファレンス・ツール(参照用の「工具書」。読む本でなく引く本。辞書や文献リスト)の機能の説明に必ずしもなっていない。 例えば「調べ方の基本」という章で「英語を習い始めた人は、lとrの区別がつかなかったり」などと、あまり関係ない話を2ページもやってしまい、読み物としたいのはわかるのだが、その後で専門的なレファレンス・ツールを列挙してしまう。 こういった本の読み方としては、全体をなんとなく読んで、自分のニーズにあったツールが出てきたらそれをメモする、といったことになる。後半で、調べる過程の情報処理やまとめ方(論文の書き方的な)ものも載っており、これもまた私から見ると別書にしたほうがよい。 それでもなお、洋書も含め特殊なレファレンス・ツールが列挙されていたのは、この世にそのような本が現存し、参照しうる、ということを一般人に知らせた意義があろう。NDLデジコレをタイトルで検索すると、週刊誌などで紹介されているのが判るし、河原淳といった偉大な雑学家も、参考にすべきと言及していたりする。 佃実夫『文献探索学入門』――司書のビジネス支援はYシャツの口紅消しからこれも同じく一般人向けのレファレンス・ツール紹介としておおいに売れたらしいのが佃実夫『文献探索学入門』(思想の科学社、1969)である。これも各種雑誌で紹介され、普及したようだ。著者の佃自身が「文献探索」なる四字熟語は自分の造語が普及したと、改定新版(1978)で述べている。 著者は横浜市立の図書館員だった人だが、さすが『思想の科学』(1946-1996)系の人だけあって、読者対象にビジネスマンを設定し、実際に調べの例として最初に「電車のなかで、あるいはバーへ遊びにいって、背広に、あるいはワイシャツに口紅ついた」それを落とすにはどうすればよいか、という疑問を掲げる。「口紅の取り方を書いた資料が必ずある」。「図書館のレファレンス・サービス係に電話をしたら、懇切丁寧に教えてくれる」とも(答えは『家庭百科大辞典』にあるとも)。 このワイシャツ口紅の事例を読むと、カウンターでジャムの作り方を聞かれたと憤慨したレファレンス司書が国会図書館にいたことを思い出す。まるで逆さの態度である(国会図書館ではレファレンスが「考査」と漢語訳され、高度で真面目が疑問がよい疑問と誤解されたフシがある)。 ただ、これも中を見ると、案件ごとに回答の理路を説明するというものではなく、事例問題の列挙と、それに対する答えのあるツールの列挙である。レファレンスの疑問・回答を数式に例えると、問題の式と答えの数値はあるのに、途中の解法の術式も考え方も書いてないようなもの。結局、読者は解き方をわからないままになってしまう。 本の後半を占める1400点弱のレファレンス・ツールの分野別列挙は当時、とても役立ったにしても、真ん中にはさまれた「学としてのレファレンス・ワーク」という章は、ビジネスマンに読ませるには疑問(司書に読ませるならアリ)。 ワタシ的には「弥吉式資料探索法」なる参照技法が当時、あったことが判ったことが収穫だったが。ただし、佃は「考え方としてはユニークであるが〜ややむりな点がある」という。 次回はこの9月に、古本屋探偵ものの新装版『古本屋探偵登場』、『夜の蔵書家』を創元社から出した紀田順一郎さんを次回とりあげます。氏は愛書家から出発し、きちんとした調べものの実践・解説へと展開したという意味で1960年代の新しい独学者でもあります。 X(旧Twitter) ※当連載は隔月連載です |

|

Copyright (c) 2023 東京都古書籍商業協同組合 |