リクエストを送る

モーツァルト生誕270年 - クラシック音楽を中心に

モーツァルト 生涯篇 声楽篇 器楽篇 全三冊

¥3,300

モーツァルトと女性たち

¥2,850

モーツァルトのオペラ

¥2,640

鍵盤音楽の歴史

¥2,700

パリ・オペラ座とグランド・オペラ

¥5,180

輸入盤 モーツァルト

¥3,620

モーツァルト大全集 揃 CD 125枚+解説書

¥50,000

Wolfgang Amadeus Mozart

¥2,500

モーツァルト

¥5,500

DVD モーツァルト:ピアノ四重奏曲第1番、第2番

¥4,500

モーツァルト全集 (9) 宗教音楽1 小学館 海老沢 敏

¥44,728

モーツァルト 伝説の録音 全3巻揃

¥58,300

サリエーリ 生涯と作品 (新版)

¥2,500

モーツァルトその音楽と生涯:全5巻/名曲のたのしみ、吉田秀和

¥15,800

モーツァルト <ペンギン評伝双書>

¥3,300

モーツァルトの至高性 音楽に架かるバタイユの思想

¥3,000

最初期のモーツァルト モーツァルト叢書18

¥3,000

モーツァルト 1~4 全4冊揃 〈文献案内〉付

¥4,800

超越の響き モーツァルトの作品世界

¥3,050

モーツァルト ピアノ・ソナタ 楽曲構成と演奏解釈 上・下巻

¥13,200

モーツァルトピアノ独奏曲―楽曲構成と演奏解釈

¥3,279

モーツァルト/ベートーヴェン集

¥2,500

ピアノ協奏曲集

¥2,500

CD 『モーツァルト歌劇 クレータの王イドメネーオ』

¥3,300

のど自慢80年 - テレビ番組の思い出

日本アニメクラシックコレクション DVD4枚組

¥22,000

パンフ)昭和26年 第4回NHKのど自慢 日本一発表会

¥1,150

大阪名物テレビ漬

¥5,000

「のど自慢」な人びと

¥1,100

いちにのさんすう・さんすうすいすい台本

¥50,000

開拓者たち DVD4枚組 NHKDVD

¥11,000

テレビ演出入門

¥14,500

『週刊NHK新聞』 <昭30~33年内159部>

¥132,000

おしん(NHKドラマ・ガイド)

¥8,000

台本 NHKTV放送台本 連続テレビドラマ 赤穂浪士 第一回-第52回最終...

¥1,000,000

テレビへの挑戦

¥7,346

NHKテレビ放送台本 「あすをつげる鐘 永遠の背番号 沢村栄治」

¥33,000

どっきりカメラに賭けた青春

¥5,000

DVD‐BOX ナースのお仕事2 全4巻

¥75,000

ぴったしカンカン

¥6,000

ゲリラ・テレビジョン <日本語版>

¥22,000

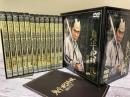

鬼平犯科帳 第2シリーズ DVD-BOX(全12枚)

¥9,000

8時だョ!全員集合の作り方 笑いを生み出すテレビ美術

¥13,200

連続テレビ小説ひまわり 全2集揃 NHKDVD DVD全14枚揃

¥16,500

グラフNHK第十九巻第三号通巻386号

¥1,000

テレビジョン発達史

¥12,000

![[台本] 13点 ライオン奥様劇場 夫婦さかさま](https://www.kosho.or.jp/upload/save_image/26040270/10291842_6901e17d52bd1.jpg)

[台本] 13点 ライオン奥様劇場 夫婦さかさま

¥15,000

元祖テレビ屋ゲバゲバ哲学

¥9,500

ヒッチコックマガジン 昭和36年6月号 No.23

¥14,000

テレビドラマ 伝説の時代

¥5,000

![[台本] 11点 愛の劇場 人生の並木路](https://www.kosho.or.jp/upload/save_image/26040270/10281646_690074ccc485c.jpg)

[台本] 11点 愛の劇場 人生の並木路

¥15,000

竜雷太in太陽にほえろ! 七曲署シリーズ

¥5,400

東京都古書籍商業協同組合

所在地:東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館内東京都公安委員会許可済 許可番号 301026602392

Copyright c 2014 東京都古書籍商業協同組合 All rights reserved.