リクエストを送る

ウルトラQ60年 - 特撮、SFドラマの魅力

戦え! ウルトラマン

¥4,000

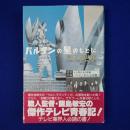

バルタンの星のもとに

¥7,700

ウルトラシリーズ ゼットン(くもんのペーパークラフト)

¥5,000

ウルトラ怪獣大図解

¥3,000

ウルトラマン・ウルトラセブン

¥3,500

ウルトラマン大辞典 <ウルトラマン (テレビドラマ)>

¥3,000

特撮と怪獣

¥7,500

続ウルトラマン大百科 <ケイブンシャの大百科 39>

¥3,000

ウルトラマン80 ひかりのくにのテレビ絵本

¥3,500

ウルトラマンA(エース) 全2冊 Comic Mate

¥11,000

ウルトラセブン研究読本 <洋泉社MOOK 別冊映画秘宝>

¥3,000

ウルトラ怪獣えほん 全4冊揃 テレビ名作えほん

¥15,000

ウルトラマンレオ (レコード)

¥5,090

戦後ヒーローの肖像

¥3,000

ウルトラQ全

¥4,600

本多猪四郎全仕事 <ファンタスティックコレクション>

¥4,000

新資料解読 ウルトラセブン撮影日誌

¥5,500

ウルトラQ伝説

¥5,800

テレビマガジン平成元年8月号増刊 ウルトラマン大特集号

¥4,400

ウルトラマンR/B超全集 【てれびくんデラックス愛蔵版】

¥5,500

成人式 - 大人への第一歩、新たなる人生

年中行事を「科学」する

¥1,100

未成年

¥6,600

『通信青年』 <2巻7号~3巻7号揃13冊>

¥22,000

オトナの常識

¥1,500

青年カード 第1部揃(1~36集+付録2部) 紐綴合本

¥10,000

青年の心理と生活

¥390

新 ヘアと帯結び’09 成人式 十三参り 七五三

¥3,000

オリジナルプリント六切(未トレミング)付 戦後の若者たち

¥100,000

青年団の新紀元

¥8,800

青年期の心に迫る

¥400

詩集・二十歳

¥880

二十歳の原点 <新潮文庫> 改版

¥500

成人の日を祝って 明日をつくる

¥3,000

青年の環 5冊揃 1-5 <岩波文庫> 初版1刷

¥10,000

若者よ、マルクスを読もう

¥390

あなたへのEメール

¥1,000

青年唱歌集:新調韻文 第1編・第2編

¥165,000

物語青年運動史〈戦前編〉

¥390

青年と台湾 [報恩感謝・勤労奉仕・国語尊重・資源愛護・心身鍛練]

¥22,000

成年後見事件の審理 ドイツの成年後見事件手続からの示唆

¥5,500

青年団・報国団誌 大正12年〜昭和14年 5冊

¥7,630

二十歳のころ 立花ゼミ『調べて書く』共同製作

¥2,500

青年子女處世訓圖解

¥10,000

喜溢華庭:清代宮中少年生活文物展

¥20,900

闘う光州-韓国民衆闘争ドキュメント

¥22,000

実践成年後見 (19)

¥5,161

ドキュメント 未成年 遠原美喜男写真集

¥19,600

新青年傑作選(全5巻揃)

¥8,000

「二十歳の日記」 昭和28年/東京下町

¥700

彷書月刊 1992年01月号 特集:はたちの頃に読んだ本

¥1,200

二十歳(はたち)の君へ

¥2,200

東京都古書籍商業協同組合

所在地:東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館内東京都公安委員会許可済 許可番号 301026602392

Copyright c 2014 東京都古書籍商業協同組合 All rights reserved.