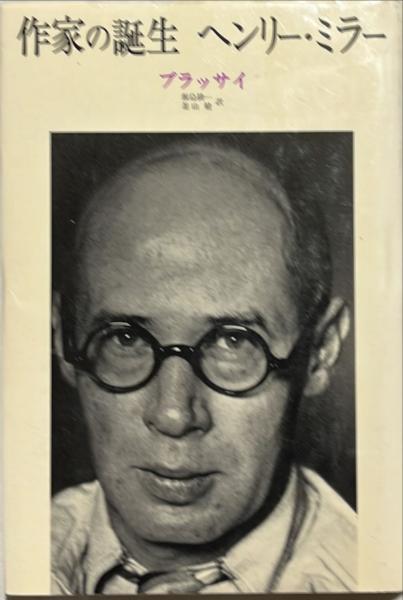

キーワード「作家の誕生 ヘンリー・ミラー」の検索結果

花木堂書店

愛知県蒲郡市元町

愛知県蒲郡市元町

¥1,000

ブラッサイ/飯島耕一・釜山健訳、みすず書房、1979、1

四六判 288頁 カバー 初版 元値2200円 B やけ・小口うすくしみ汚れ

【ご注意①】 電話注文 ご遠慮ください。→取引案内(当店「店名」をクリックしてください)をご確認ください。 【ご注意②】 商品は店舗にありません。店舗受取りご希望の場合は、書名等を 1~2日前にお知らせください。

ぼおぶら屋古書店

宮城県仙台市青葉区上愛子字北原道上11-33

宮城県仙台市青葉区上愛子字北原道上11-33

¥1,420

ブラッサイ 著、飯島耕一・釜山健 訳、みすず書房、1979年刊、1冊

初版、カバー、288頁、B6判、小口に小さな汚れ、定価2200円

佐藤書房

東京都八王子市東町

東京都八王子市東町

¥1,000

ブラッサイ [著] ; 飯島耕一, 釜山健 共訳、みすず書房、1979年7月、288p、20cm

初版 カバー付 カバーヤケ無し 本体天少ヤケ小口と地 ヤケ無し 線引き無し 書き込み無し 保存状態良好です。

ブラッサイがミラーと出会ったのは1930年の暮れであった。

ミラーは妻ジューンの奔放な性生活に対する嫉妬やその桎梏から逃れるため、単身パリへやってきたところだった。

そのころ作家をめざしていたミラーについて、ブラッサイはこう記している。

《彼は、他人の作品に学び、他人の文体にかぶれ、他人の影響にそれこそ素直に従っていた》

これではとうてい作家になれようはずもない。

だが、パリで極貧に近い暮らしをするうちにミラーはじょじょに脱皮していく。

やはり作家志望のオーストリア人と共同生活をしながら、夜のパリをほっつき歩いて浮浪者や娼婦に立ち混じり、道端で夜を明かしたあとは、朝の街の匂いに浸る……。

《ぼくに何が何でも必要なのは、魂なんかじゃないよ。ちょっぴりでもいい、本物の食い物が欲しいんだ》といいながらも、ミラーは猛烈に読み、かつ書いていたと、ブラッサイは証言する。

そうして書き上げたのが『北回帰線』である。

周知のように、この小説は《形式も秩序も思想の脈絡もない》。

だが――とブラッサイはいう。

《さまざまなエピソードを結びつける唯一の絆は、珍妙で、感傷的で、絶望的で、陽気で、悲劇的で、攻撃的で、猥褻で、すごく淫らな、そう、作者の個性であった》と。

ミラーはパリの暮らしのなかで<人まね>を脱し、<みずから>を発見したと、ブラッサイは見るのだ。

本書には、ミラーとブラッサイとの交流だけでなく、ミラーを庇護したアナイス・ニンとの愛情生活や突如パリにやってきた妻ジューンの嵐のようなふるまい、あるいは年少の作家ロレンス・ダレルの姿が活写されていて、興趣が尽きない。

文句なしの秀作である。

ブラッサイがミラーと出会ったのは1930年の暮れであった。

ミラーは妻ジューンの奔放な性生活に対する嫉妬やその桎梏から逃れるため、単身パリへやってきたところだった。

そのころ作家をめざしていたミラーについて、ブラッサイはこう記している。

《彼は、他人の作品に学び、他人の文体にかぶれ、他人の影響にそれこそ素直に従っていた》

これではとうてい作家になれようはずもない。

だが、パリで極貧に近い暮らしをするうちにミラーはじょじょに脱皮していく。

やはり作家志望のオーストリア人と共同生活をしながら、夜のパリをほっつき歩いて浮浪者や娼婦に立ち混じり、道端で夜を明かしたあとは、朝の街の匂いに浸る……。

《ぼくに何が何でも必要なのは、魂なんかじゃないよ。ちょっぴりでもいい、本物の食い物が欲しいんだ》といいながらも、ミラーは猛烈に読み、かつ書いていたと、ブラッサイは証言する。

そうして書き上げたのが『北回帰線』である。

周知のように、この小説は《形式も秩序も思想の脈絡もない》。

だが――とブラッサイはいう。

《さまざまなエピソードを結びつける唯一の絆は、珍妙で、感傷的で、絶望的で、陽気で、悲劇的で、攻撃的で、猥褻で、すごく淫らな、そう、作者の個性であった》と。

ミラーはパリの暮らしのなかで<人まね>を脱し、<みずから>を発見したと、ブラッサイは見るのだ。

本書には、ミラーとブラッサイとの交流だけでなく、ミラーを庇護したアナイス・ニンとの愛情生活や突如パリにやってきた妻ジューンの嵐のようなふるまい、あるいは年少の作家ロレンス・ダレルの姿が活写されていて、興趣が尽きない。

文句なしの秀作である。

もっと見る

書誌カタログから探す

「日本の古本屋」では、書籍ごとの基本情報を「書誌カタログ」にまとめております。書誌カタログからは欲しい本のリクエストが可能です。

お探しの本が「日本の古本屋」に追加された場合に自動通知をお送りさせていただきます。

-

リクエストを送る

-

書籍情報で在庫を検索

もっと見る