プレイステーション海外発売30年- 3D、高性能、ゲーム機の進化

ファイナルファンタジーIX Vジャンプ緊急増刊

¥3,900

PC原人必勝攻略法

¥4,000

獣王記 アタックマニュアルブック セガメガドライブ

¥3,000

ファイナルファンタジーⅩ Vジャンプ緊急増刊

¥2,000

Resident Evil 4 (輸入版

¥6,101

ぱふ 1999年9月号(No.294)

¥500

魔界戦記ディスガイア ザ・コンプリートガイド

¥1,000

OpenGL+GLSLによる物理ベースCGアニメーション

¥1,000

サンライズ英雄譚Rキャラクターガイド

¥1,800

ポスター プレイステーション ガレリアンズ

¥3,500

PS4を100倍使いこなす本 (100%ムックシリーズ)

¥1,086

ゲーム戦線超異状 任天堂vsソニー

¥2,500

ストリートファイターZERO2 コマンドブック

¥3,000

朱ノ秘史

¥2,000

ランペルール ハンドブック

¥5,000

ニンジャマスターズ 覇王忍法帖 完全攻略マニュアル

¥8,000

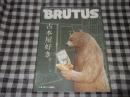

読書の秋 - 秋の古本まつり全国で開催

世界の名著(中公バックス) 全81冊揃

¥44,000

古書のざわめき

¥500

世界童話大系 復刻版 全23巻

¥79,980

為永春水作 人情本コレクション 梅児誉美シリーズ全揃含む一括25冊

¥350,000

「古本屋の手帖」

¥500

世界の古書 ABAJ創立十周年紀念古書大即売展

¥8,500

一古書肆の思い出 1~5 全5冊揃

¥5,000

書苑 覆刻版 全10巻100冊揃

¥40,000

古本屋の蘊蓄

¥500

稿本神田古書籍商史三編(昭和54年~平成12年)

¥4,400

古本屋の蘊蓄

¥500

味道探求名著選集 全11巻揃い

¥51,000

夕ばえ作戦

¥3,160

古書街を歩く <福武文庫>

¥500

神田神保町書肆街考

¥3,500

古書店地図帖 東京・関東・甲信越

¥1,250

横尾忠則ポスター 神田古本まつり50周年記念

¥5,500

古典籍総合目録 揃三冊

¥19,800

「補訂版 国書総目録 全9揃」+「古典籍総合目録 全3揃」12冊

¥14,000

駈け出しネット古書店日記

¥390

新興古書会即売展畧畧目 (昭和15年度) 川瀬一馬旧蔵

¥4,000

新日本古典文学大系 全106巻揃 全100+別巻5+総目録

¥63,000

白秋童謠讀本 全6冊揃

¥50,000

古本綺譚 <中公文庫>

¥400

妖怪博士 <初版>

¥12,000

河岸の古本屋 現代日本のエッセイ

¥500

紙魚之会 目録 6冊セット

¥4,000

科学冒険探検 人間タンク

¥55,000

増補古活字版之研究 上中下 3冊揃

¥190,000

変り学読本

¥2,500

東京都古書籍商業協同組合

所在地:東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館内東京都公安委員会許可済 許可番号 301026602392

Copyright c 2014 東京都古書籍商業協同組合 All rights reserved.