人間宣言80年 - 新日本建設、変革の時代を中心に

天皇裕仁の昭和史 <文春文庫> 5刷

¥1,000

サンデー毎日 緊急増刊 昭和天皇崩御

¥1,800

昭和天皇遺されし御製

¥2,000

昭和大礼京都府記録 上下巻

¥6,000

昭和御即位式京都行幸紀念 昭和3年11月発行

¥5,500

二・二六事件裁判の研究

¥17,800

昭和天皇実録その表と裏 全3冊

¥3,000

天皇の陰謀

¥950

昭和四年神戸行幸に関する警備警衛関係資料一括

¥253,000

昭和天皇の歴史教科書国史

¥1,800

御大禮御造営工事記念寫真帖

¥16,500

日本精神史

¥1,980

昭和天皇と立憲君主制の崩壊

¥7,200

昭和維新の朝 二・二六事件と軍師齋藤瀏

¥990

天皇裕仁 <河出人物読本> 増補新版

¥500

昭和天皇の秘密

¥2,200

昭和史探索

¥2,750

二〇世紀日本の天皇と君主制

¥4,000

象徴天皇の現在

¥2,000

天皇皇族実録抄本(04の191)

¥4,800,000

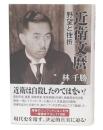

近衛文麿

¥2,480

昭和天皇の戦争 <昭和天皇実録> 第1刷

¥2,980

千代田区千代田一番地

¥1,000

遅すぎた聖断

¥3,000

昭和天皇と昭和軍閥

¥4,500

平和の海と戦いの海

¥1,500

昭和天皇新聞記事集成 昭和元年~15年

¥7,700

文藝春秋にみる昭和史 全3巻+別巻「昭和天皇の時代」

¥1,800

ドキュメント昭和天皇 全8冊

¥9,000

歴史と記憶の抗争

¥5,500

コミケ開催50年 - ポップカルチャーを愉しむ

ポップ・カルチャー年鑑2007

¥1,500

サブカルチャー文学論 <朝日文庫>

¥4,000

Wrong about Japan

¥1,500

イアン・ビュルマ/訳

¥4,950

アニメーションの臨床心理学

¥4,200

コミケットカタログ 26

¥1,500

永井豪TVアニメ大全

¥9,900

ニッポンのマンガ*アニメ*ゲームfrom 1989

¥1,500

小松原一男アニメーション画集

¥25,000

日本SFアニメ創世記 虫プロ、そしてTBS漫画ルーム

¥3,850

アニメーション

¥3,500

Japan Pop

¥3,300

12人の作家によるアニメーションフィルムの作り方

¥5,500

現代日本のアニメ

¥2,500

時代の風音

¥2,500

8ミリアニメ映画の作り方 <現代カメラ新書>

¥6,000

アニメは越境する (日本映画は生きている 第6巻) 6

¥2,490

ゴジラと御真影

¥1,500

中華オタク用語辞典

¥1,980

アニメーターになれる本

¥2,000

村上春樹論 サブカルチャーと倫理

¥4,000

コスプレする社会

¥2,924

おたくの本

¥1,000

マニフィック 昭和54年新年号

¥3,000

東京都古書籍商業協同組合

所在地:東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館内東京都公安委員会許可済 許可番号 301026602392

Copyright c 2014 東京都古書籍商業協同組合 All rights reserved.