人間宣言80年 - 新日本建設、変革の時代を中心に

青年君主昭和天皇と元老西園寺

¥3,300

昭和・戦争・失敗の本質 初版第1刷

¥2,200

昭和天皇発言記録集成 上・下2冊 第1刷

¥11,000

聖上陛下 絵はがき

¥11,000

天皇の戦争責任

¥2,200

昭和天皇

¥1,830

象徴天皇の現在

¥2,000

文藝春秋にみる昭和史 全3巻+別巻「昭和天皇の時代」

¥1,800

昭和天皇の戦い 昭和二十年一月~昭和二十六年四月

¥2,600

歴史問題ハンドブック <岩波現代全書 065> 第1刷

¥2,200

昭和天皇 上・下

¥3,000

天皇皇族実録抄本(04の191)

¥4,800,000

天皇制と民主主義の昭和史

¥2,200

昭和

¥1,980

昭和史探索

¥2,750

1945日本占領

¥1,980

昭和天皇ご家族大判古写真 4枚

¥33,000

昭和天皇の思い出

¥2,200

目撃者が語る昭和史 全8冊組 全8巻揃

¥4,273

昭和天皇実録評解 1・2

¥2,500

「天皇の玉音放送」

¥900

伊勢志摩に両陛下をお迎え志て

¥5,300

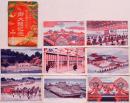

昭和三年十一月 今上天皇御即位式御大禮記念 絵はがき

¥11,000

天皇讃歌

¥15,000

天皇の研究

¥2,500

昭和天皇

¥8,800

陛下の\人間\宣言

¥3,280

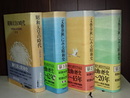

高松宮日記 全8巻

¥11,550

「昭和天皇拝謁記」を読む

¥1,800

ドキュメント昭和天皇 全8冊

¥9,000

大元帥・昭和天皇 3 第7刷

¥3,300

侍従長の遺言

¥5,000

侍従長の回想

¥6,000

千代田区千代田一番地

¥1,000

いま甦る昭和天皇の肉声 復刻版 人間天皇

¥2,200

コミケ開催50年 - ポップカルチャーを愉しむ

世界の作家たち <講座アニメーション 2>

¥19,800

アニメの魂

¥1,200

SFアニメの科学 <知恵の森文庫>

¥2,000

亜細亜通俗文化大全

¥1,000

現代日本のアニメ

¥2,500

アニメーション

¥3,500

東大オタク学講座

¥1,220

時代の風音

¥2,500

日本人の「男らしさ」

¥7,700

アニメーターになれる本

¥2,000

中国のアニメーション

¥9,000

ハルヒin USA

¥3,300

アニメが「ANIME」になるまで

¥3,500

コスプレする社会

¥2,924

アニメは越境する (日本映画は生きている 第6巻) 6

¥2,490

ポップ・カルチャー年鑑2007

¥1,500

永井豪TVアニメ大全

¥9,900

コミックマーケット 30’sファイル 1975-2005

¥3,850

日本アニメーション映画史

¥4,450

手塚治虫全史

¥4,000

ポップ・カルチャー

¥1,000

日本SFアニメ創世記 虫プロ、そしてTBS漫画ルーム

¥3,850

村上春樹論 サブカルチャーと倫理

¥4,000

東京都古書籍商業協同組合

所在地:東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館内東京都公安委員会許可済 許可番号 301026602392

Copyright c 2014 東京都古書籍商業協同組合 All rights reserved.

![[絵葉書] 昭和参年十二月於横浜港外 御大禮特別大観艦式記念](https://www.kosho.or.jp/upload/save_image/12010425/20240919133729599339_fbc6959f2345ba04cb04b650be173901.jpg)