人間宣言80年 - 新日本建設、変革の時代を中心に

天皇と東条英機の苦悩

¥440

昭和天皇 第1部 (日露戦争と乃木希典の死) 第1刷

¥2,200

昭和天皇

¥8,800

天皇の真実 憲法一条と九条よ!地球を一つに繋げ!

¥1,800

昭和天皇最後の側近 卜部亮吾侍従日記1~5 全5冊

¥5,000

戦後史の天皇・総解説

¥2,200

昭和天皇実録評解 1・2

¥2,500

昭和四年神戸行幸に関する警備警衛関係資料一括

¥253,000

大元帥・昭和天皇 3 第7刷

¥3,300

天皇の戦争責任

¥2,200

昭和天皇の歴史教科書国史

¥1,800

昭和天皇の戦争 <昭和天皇実録> 第1刷

¥2,980

象徴天皇の現在

¥2,000

目撃者が語る昭和史 第1巻

¥2,980

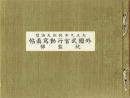

大正九年特別大演習 外国武官行動写真帖

¥176,000

侍従長の回想

¥6,000

歴史問題ハンドブック <岩波現代全書 065> 第1刷

¥2,200

昭和天皇実録

¥33,000

敗戦の記憶 身体・文化・物語 1945~1970

¥3,300

昭和から平成へ

¥18,000

高松宮日記 全8巻

¥11,550

平和の海と戦いの海

¥1,500

天皇裕仁 <河出人物読本> 増補新版

¥500

昭和大礼京都府記録 上下巻

¥6,000

裕仁天皇

¥15,000

昭和天皇新聞記事集成 昭和元年~15年

¥7,700

天皇の研究

¥2,500

昭和天皇のおほみうた

¥4,400

昭和天皇と昭和軍閥

¥4,500

伊勢志摩に両陛下をお迎え志て

¥5,300

昭和維新の朝 二・二六事件と軍師齋藤瀏

¥990

天皇七拾年

¥6,800

コミケ開催50年 - ポップカルチャーを愉しむ

おたくの本

¥1,000

オタクの遺伝子 長谷川裕一・SFまんがの世界

¥1,100

A Geek in Japan

¥500

20年目のザンボット3●オタク学叢書 VOL.1

¥4,000

バラバラ殺人の文明論

¥1,500

Japan Pop

¥3,300

ポップ・カルチャー年鑑2007

¥1,500

趣都の誕生

¥1,200

「おたく」の精神史 一九八〇年代論 <星海社新書>

¥2,000

日本アニメーション映画史

¥4,450

ニッポンのマンガ*アニメ*ゲームfrom 1989

¥1,500

12人の作家によるアニメーションフィルムの作り方

¥5,500

アニメーションの臨床心理学

¥4,200

アニメーターになれる本

¥2,000

アニメは越境する (日本映画は生きている 第6巻) 6

¥2,490

アニメーション

¥3,500

東大オタク学講座

¥1,220

SFアニメの科学 <知恵の森文庫>

¥2,000

亜細亜通俗文化大全

¥1,000

アニメの魂

¥1,200

漫画家・アニメ作家人名事典

¥2,800

日本TVアニメーション大全 テレビアニメ50年記念

¥8,500

東京都古書籍商業協同組合

所在地:東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館内東京都公安委員会許可済 許可番号 301026602392

Copyright c 2014 東京都古書籍商業協同組合 All rights reserved.

![[絵葉書] 昭和参年十二月於横浜港外 御大禮特別大観艦式記念](https://www.kosho.or.jp/upload/save_image/12010425/20240919133729599339_fbc6959f2345ba04cb04b650be173901.jpg)