クリスマス、冬の風物誌 - 歳時記、年中行事

美術で読み解く 全4冊揃い(ちくま学芸文庫)

¥3,300

ヨーロッパの祝祭典

¥1,000

王様のピアノ クリスマス【連弾】

¥8,262

音楽劇 赤ずきんちゃんの森の狼たちのクリスマス

¥5,000

1880年代のクリスマス ヴィクトリアン カード

¥3,500

新宿百花 12月クリスマス創刊号

¥44,000

トスカのクリスマス <講談社の翻訳絵本>

¥600

うまやのクリスマス

¥3,000

クリスマスのほし <こどものとも 105号>

¥1,500

女性たちが創ったキリスト教の伝統

¥4,500

クリスマスのかねがなるとき

¥9,700

Margaret Fulton Christmas

¥8,136

トナカイの社会誌

¥2,200

藤田嗣治 木版摺グリーティンクカード 「キリスト」

¥350,000

The Tall Book of Christmas 【英語】

¥10,000

ねすごしたサンタクロース

¥4,000

村のクリスマス物語

¥5,800

えほん お母さんと子供の せいしょのおはなし

¥7,000

クリスマス兼用趣味の年賀状 フランス人形 NO.1

¥24,000

1880年代のクリスマス ヴィクトリアン カード

¥3,500

まほうのクリスマス・ツリー (世界の幼年どうわ22)

¥1,260

ドイツ製クリスマスカード

¥5,000

サンタクロースは おおいそがし

¥3,003

手摺り木版 クリスマスカード 6種12枚 未使用

¥13,200

よいこのくに 特集 くりすますのおはなし 第4巻第9号

¥3,300

北越雪譜 全7冊揃 明治刷

¥140,000

たのしいクリスマス!

¥3,305

〈クリスマスカード〉雪の中のカレン(仮題)

¥4,000

【浮世絵】月岡芳年「雪月花の内 岩倉の宗玄 尾上梅幸」明治23年

¥1,500,000

さいこうのクリスマスプレゼント

¥500

年の瀬、新年 - 抱負、目標への指南

人生を変える80対20の法則 増補リニューアル版

¥1,100

サライ 築地 最後の年の瀬を歩く

¥3,000

財界巨人伝

¥1,650

ERP/サプライチェーン成功の法則

¥1,979

新解釈格言・ことわざ・名言・警句大全書

¥4,290

ノンキナトゥサン出世双六

¥22,000

ライフ 大空への挑戦

¥20,000

成語大辞典 故事ことわざ名言名句

¥4,000

フォードの産業哲学

¥6,000

スタア誕生双六

¥45,000

正月料理

¥2,000

コロンブスの卵の見つけ方

¥2,980

一関町謹賀新年商売繁栄双六

¥66,000

武井武雄 年賀状 1969年−79年 11枚

¥50,000

短歌名言辞典

¥6,600

大阪商船株式会社 現状及将来

¥18,000

格闘技が紅白に勝った日 2003年大晦日興行戦争の記録

¥1,000

民友マンガ博’85 日本漫画家協会会員の肉筆赤ベコ年賀状155枚 石森章太...

¥2,000,000

滑稽二日酔 上編大晦日之部 下編元日之部 揃2冊

¥77,000

中医名言大辞典

¥14,600

創造への挑戦

¥8,000

聖書名言辞典 講談社 荒井 献

¥4,000

組織の成功哲学

¥20,424

江戸日本橋商人の記録―〈にんべん〉伊勢屋髙津伊兵衛家の古文書

¥11,440

相場に生きる

¥3,400

中国国有企業の政治経済学 改革と持続

¥6,600

四柱推命の使い方

¥3,000

豆蔵豆男 絵本一粒万倍

¥495,000

図解マーフィー奇跡の成功ノート

¥1,100

人間向上の知恵

¥4,500

ツキを呼び込む100の法則

¥4,000

向上之青年 第5巻4号~6巻12号内15冊

¥29,700

見て覚える茶の湯の数字ことば

¥1,600

チャールズ・エリスが選ぶ大投資家の名言

¥3,500

新年初刊用見本

¥200,000

何が歴史を動かしたのか 第2巻 弥生文化と世界の考古学

¥6,490

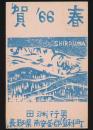

田淵行男木版画入り年賀状 横山元昭宛(昭和41年)

¥44,000

東京都古書籍商業協同組合

所在地:東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館内東京都公安委員会許可済 許可番号 301026602392

Copyright c 2014 東京都古書籍商業協同組合 All rights reserved.