プレイステーション海外発売30年- 3D、高性能、ゲーム機の進化

ファイティングバイパーズ パーフェクトガイド

¥8,000

3DCG日和。 vol.3 <キャラクターをつくろう!>

¥2,000

ぱふ 1999年9月号(No.294)

¥500

Resident Evil 4 (輸入版

¥6,101

8_ デジモンワールド リ

¥800

戦艦「大和」

¥950

ファイナルファンタジー4 イージータイプ

¥1,000

Duke Nukem 3D 完全攻略ガイドブック

¥3,000

サンライズ英雄譚Rキャラクターガイド

¥1,800

魔界戦記ディスガイア ザ・コンプリートガイド

¥1,000

キリーク・ザ・ブラッド

¥8,000

実例で学ぶゲーム3D数学

¥837

![[第1号]プレイステーションソフト完全ガイドVol.1](https://www.kosho.or.jp/upload/save_image/26040270/08281409_55dfecff2def0.jpg)

[第1号]プレイステーションソフト完全ガイドVol.1

¥2,000

3Dゲーム・クックブックHSP+Easy3D入門

¥1,103

ストリートファイターZERO2 コマンドブック

¥3,000

3DCGワークス 三次元デジタル仕事の最前線!!

¥2,100

デッドアイランド

¥885

ニンジャマスターズ 覇王忍法帖 完全攻略マニュアル

¥8,000

読書の秋 - 秋の古本まつり全国で開催

紙魚之会 目録 6冊セット

¥4,000

古書街を歩く <福武文庫>

¥500

古本綺譚 <中公文庫>

¥400

古本屋四十年

¥300

世界童話大系 復刻版 全23巻

¥79,980

江戸怪異綺想文芸大系 全5巻揃

¥44,000

古本マニア雑学ノート

¥300

古本屋的! 東京古本屋大全

¥2,860

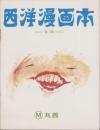

(図書目録)西洋漫画本 -目録-

¥2,000

世界の名著 正続81巻

¥55,000

ユキの太陽 1~6巻 6冊組 東邦のまんが ジュニア・コミックス

¥22,800

秘蔵古書大即売展 神田二世会 誕生 第三号

¥1,000

南総里見八犬伝 全9輯106冊揃い

¥913,000

香港舊書店地圖(增訂版)

¥5,720

活字三昧

¥300

日本書籍総目録

¥8,800

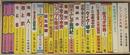

「補訂版 国書総目録 全9揃」+「古典籍総合目録 全3揃」12冊

¥14,000

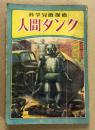

科学冒険探検 人間タンク

¥55,000

手塚治虫初期漫画館 全22巻と別巻の計23巻揃

¥55,000

回想九十年

¥2,100

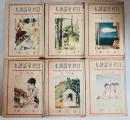

白秋童謠讀本 全6冊揃

¥50,000

メグレ警視シリーズ 全50冊揃+名探偵読本 メグレ警視

¥40,600

駈け出しネット古書店日記

¥390

古書礼讃

¥550

古典籍総合目録 揃三冊

¥19,800

新訂増補国史大系 全66冊+月報編1冊 全67巻

¥270,000

河岸の古本屋 現代日本のエッセイ

¥500

古本屋の蘊蓄

¥500

古書目録 古本屋第11号別冊第3号

¥500

つり人ノペルズ 名著シリーズ 全57冊揃

¥40,000

東京都古書籍商業協同組合

所在地:東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館内東京都公安委員会許可済 許可番号 301026602392

Copyright c 2014 東京都古書籍商業協同組合 All rights reserved.