ウルトラQ60年 - 特撮、SFドラマの魅力

怪獣絵ばなし 2 【「ウルトラセブンの歌」フォノシート付】

¥11,000

ウルトラQ伝説

¥5,800

帰ってきたウルトラマン 音できく怪獣シリーズ(1)

¥25,000

ウルトラマン ファンタスティックコレクションNo.32

¥1,000

ウルトラマン大百科 <ケイブンシャの大百科 26>

¥3,000

ウルトラマンタロウ 石川賢とダイナミック・プロ 初版

¥4,980

続ウルトラマン大百科 <ケイブンシャの大百科 39>

¥3,000

テレビマガジン平成元年8月号増刊 ウルトラマン大特集号

¥4,400

ウルトラ怪獣大図解

¥5,500

ウルトラQ 海底原人ラゴン 小5テレビコミックス

¥15,000

少年ブック春休み増刊号 1966年4月 付録漫画付

¥50,000

ウルトラマン80 ひかりのくにのテレビ絵本

¥3,500

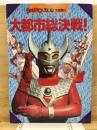

ウルトラマンパノラマ大図鑑 1 大都市総決戦!

¥3,900

ウルトラマン・ウルトラセブン

¥3,500

こいでのえあわせ ウルトラマンA

¥3,000

ウルトラマン ウルトラセブン/大怪獣 カード

¥15,000

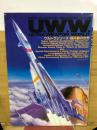

U.W.W ウルトラシリーズ 超兵器の世界

¥4,100

ウルトラ怪奇FILE

¥5,000

ウルトラセブン研究読本 <洋泉社MOOK 別冊映画秘宝>

¥3,000

ウルトラ怪獣大図解

¥3,000

ウルトラマンA TAC超兵器写真集

¥4,000

ウルトラセブン 宇宙超兵器写真集

¥4,500

成人式 - 大人への第一歩、新たなる人生

二十歳の詩集

¥600

二十歳ばなれ 顔のままで、恋をしたい <ノン・ブック>

¥8,000

ドキュメント 未成年 遠原美喜男写真集

¥19,600

青年子女處世訓圖解

¥10,000

【はたち前】玄文社 大正13年

¥11,000

青年と台湾 [報恩感謝・勤労奉仕・国語尊重・資源愛護・心身鍛練]

¥22,000

青年學校 家庭科敎科書 1〜3巻

¥10,000

萬國青年大會講演集

¥22,000

二十歳になった自閉児

¥800

詩集・二十歳

¥880

'78 成人の日に若人の広場

¥3,000

青年心理学入門 発達の課題とその理解

¥360

青年の精神病理 全3巻揃

¥6,600

はたちすぎ

¥500

戦後の若者たち

¥11,000

現代の青年像<講談社現代新書>

¥390

成人式・七五三 ヘアと帯結び 18

¥3,000

オリジナルプリント六切(未トレミング)付 戦後の若者たち

¥100,000

ヒカリ 第2巻第2号(通巻第6号)昭和18年2月15日

¥240,000

新青年傑作選(全5巻揃)

¥8,000

未成年 創刊〜9号(終刊)

¥550,000

成人の日を祝って 明日をつくる

¥3,000

彷書月刊 1992年01月号 特集:はたちの頃に読んだ本

¥1,200

青年期の精神分析Ⅰ

¥300

成年後見法研究 第16号

¥6,840

二十歳の原点 <新潮文庫> 改版

¥500

「二十歳の日記」 昭和28年/東京下町

¥700

青年期の心に迫る

¥400

歌集 はたちのうた

¥1,500

若君様 御元服御宮添御用掛 武鑑

¥11,000

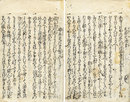

元服之次第

¥19,800

被保護成年者制度の研究

¥3,850

はたちの人生相談

¥3,000

東京都古書籍商業協同組合

所在地:東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館内東京都公安委員会許可済 許可番号 301026602392

Copyright c 2014 東京都古書籍商業協同組合 All rights reserved.