モーツァルト生誕270年 - クラシック音楽を中心に

(41)モーツァルト

¥10,330

モーツァルトのオペラ

¥3,300

世界オペラ史

¥3,500

Mozart

¥4,000

ギャンブラー・モーツァルト

¥2,500

子どもの伝記物語 1~30巻

¥11,000

古典派音楽の様式

¥9,800

ピアノ協奏曲集 1~12

¥5,500

モーツァルトの本質

¥2,600

一八世紀 近代の臨界 ディドロとモーツァルト

¥3,850

シャーマニズムと想像力

¥3,300

Mozart-Interpretation

¥32,000

輸入盤 モーツァルト

¥3,620

モーツァルト

¥2,750

音楽のことば

¥3,000

モーツァルト 1~4 全4冊揃 〈文献案内〉付

¥4,800

CD 岩城宏之 モーツァルト名交響曲集

¥4,500

モーツァルトピアノ独奏曲―楽曲構成と演奏解釈

¥3,279

CD 『モーツァルト歌劇 クレータの王イドメネーオ』

¥3,300

モーツァルト 伝説の録音 全3巻揃

¥58,300

名曲解説事典 全10巻

¥4,000

モーツァルトのオペラ

¥2,640

のど自慢80年 - テレビ番組の思い出

テレビ演出入門

¥14,500

![[台本] 61点 料理バンザイ!](https://www.kosho.or.jp/upload/save_image/26040270/20221108193520963790_5ddd637a76f75cc7d91c76a399408b57.jpg)

[台本] 61点 料理バンザイ!

¥50,000

元祖テレビ屋大奮戦

¥9,800

フジテレビ クイズグランプリ 1~4 4冊

¥10,000

テレビ稼業入門~逆説的TV成功法

¥5,000

ベルトクイズQ&Q―なんでもわかる本(ベストブックス)

¥9,900

ラジオの昭和

¥1,500

激動の記録 NHK特集 DVD5枚揃 NHKDVD

¥5,500

ゲリラ・テレビジョン <日本語版>

¥22,000

『週刊NHK新聞』 <昭30~33年内159部>

¥132,000

HTB豆本 1~62

¥33,000

フジテレビ凋落の全内幕

¥9,800

スペシャルドラマ 弟 石原裕次郎ドリームBOX DVD6枚

¥16,500

テレビドラマ全史

¥5,000

ACC CM年鑑 '69 (1969)

¥6,600

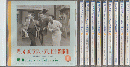

CD「思い出のラジオ・テレビ主題歌集」10枚セット

¥11,000

重山規子 写真・使用台本等一括

¥900,000

![[台本] 11点 愛の劇場 人生の並木路](https://www.kosho.or.jp/upload/save_image/26040270/10281646_690074ccc485c.jpg)

[台本] 11点 愛の劇場 人生の並木路

¥15,000

織田信長 DVD2枚揃 TBSDVD

¥6,160

DVD‐BOX ナースのお仕事2 全4巻

¥75,000

【DVD-BOX】家政婦は見た! 全5巻のうち、①~③3点一括

¥22,000

TV台本 志村けんのバカ殿様 No.18

¥12,000

ぴったしカンカン

¥6,000

8時だョ!全員集合の作り方 笑いを生み出すテレビ美術

¥13,200

テレビ業界の舞台裏 (三一新書 1095) 三一書房 小田桐 誠

¥15,000

グラフNHK 平成元年5月1日号

¥1,000

東京都古書籍商業協同組合

所在地:東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館内東京都公安委員会許可済 許可番号 301026602392

Copyright c 2014 東京都古書籍商業協同組合 All rights reserved.