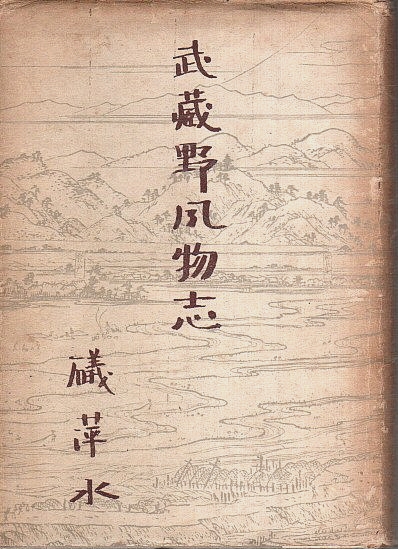

キーワード「武蔵野風物志」の検索結果

神無月書店

愛知県名古屋市名東区香流

愛知県名古屋市名東区香流

¥880

礒萍水、青磁社、昭18、1冊

初版カバ ヤケシミ 四六判

●厚さ3cm以内1kg未満で縦14-34cm横9-25cmの場合は日本郵便クリックポスト 全国一律 185円●厚さ3cm以内で重さが1kgを超え4kg以内でレターパック所定のケースに収まる場合は日本郵便レターパックライト 全国一律 430円●厚さ3cm以上で重さが4kg以内でレターパック所定のケースに収まる場合は日本郵便レターパックプラス 全国一律 600円 上記以外は梱包状態の大きさ・重さによって個別の対応となります。詳しくは書名をクリックしたあとに表示される詳細画面をご覧ください。

パノラマ書房

福岡県福岡市城南区樋井川

福岡県福岡市城南区樋井川

¥800

磯萍水、青磁社、昭和18、1

初版 B六 カバー付 349頁 カバー焼シミ縁傷み 小口若干シミ 本体焼やや強 本文問題なし 経年並 350g内

梱包重量とサイズにより、弊店規定の送料を別途請求させていただきます。海外は基本的にEMS発送となり、実費送料および手数料400円を加算させていただきます。パソコン操作の不得手な方のため、お電話・FAXでのご注文も承っております。(但し、不在の場合もあり。留守録頂ければ折り返します。)

もっと見る

著者名「礒萍水」の検索結果

慶文堂書店

東京都千代田区神田神保町

東京都千代田区神田神保町

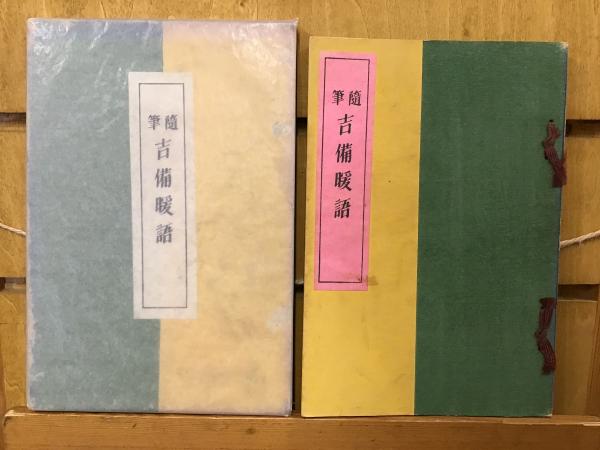

¥2,200

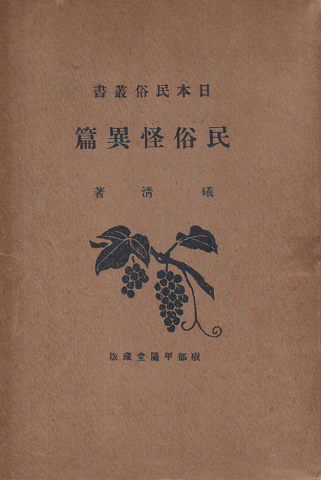

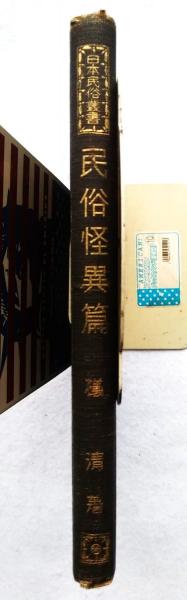

礒萍水 磯清、昭37、1

印

***送料について***

商品本体価格(税込)とは別途でお客様負担でございます。

商品のサイズ・重さ・発送先をもって送料を決定いたしますので、「送料・金額確定メール」が届くまで、決済されないようお気を付けください。

神無月書店

愛知県名古屋市名東区香流

愛知県名古屋市名東区香流

¥880

礒萍水、青磁社、昭18、1冊

初版カバ ヤケシミ 四六判

●厚さ3cm以内1kg未満で縦14-34cm横9-25cmの場合は日本郵便クリックポスト 全国一律 185円●厚さ3cm以内で重さが1kgを超え4kg以内でレターパック所定のケースに収まる場合は日本郵便レターパックライト 全国一律 430円●厚さ3cm以上で重さが4kg以内でレターパック所定のケースに収まる場合は日本郵便レターパックプラス 全国一律 600円 上記以外は梱包状態の大きさ・重さによって個別の対応となります。詳しくは書名をクリックしたあとに表示される詳細画面をご覧ください。

金井書店

東京都新宿区下落合

東京都新宿区下落合

¥5,000

礒萍水、書物展望社、昭11、1冊

限500 函 毛筆署名入 見返し・扉少シミ 函少スレ 天小口地シミ

【日本の古本屋サイトのみ対応/TEL・メール不可】問合せは質問事項記入のうえ発注して下さい。<不要の場合キャンセル処理>目白店ご来店は、前日迄に「目白店受取希望」と明記の上発注願います。(見てから購入を決める場合も同様) 発送の場合は【前払い】又【クレジット決済】、公費は別途対応。 領収証は発注時に要申込<宛名、日付、品名、入金方法(空欄不可)> ヤマト宅急便(一部レターパックプラス=時間指定不可)によるお届け。【お客様の都合による返品&転送】商品到着後2日以内に要連絡。返送料と返金等の費用はお客様ご負担。

副羊羹書店

埼玉県鴻巣市本町

埼玉県鴻巣市本町

¥1,400

礒萍水 著、書物展望社、1936

函付。刊記なし。見返し外れかかり・裏に記名・日付(両方とも消し薄れ)。函に少々傷み。ヤケ。少々タバコ臭あり。斑ジミ。本文問題なし。

金沢書店

東京都中野区東中野

東京都中野区東中野

¥4,500

礒萍水、書物展望社、昭11、1冊

函スレ、限定500部、毛筆署名入り、本体背スレ、本文良好 四六

発送はできるだけ安く確実に! ◆代引き決済をご希望の際は備考欄に「代引き発送希望」とお書き添えください。代引きはゆうパックとゆうメールを使用します ☆適格請求書発行事業者登録済

笑 3巻1号、3号、5号、7号~13号、15号、16号、18号、20号~22号 16冊 宮川春汀、小杉未醒2枚、竹久夢二3枚、橋本邦助、杉浦非水他彩色石版口絵入 宮崎与平1頁大挿絵2図、竹久夢二1頁又は1枚刷挿絵22図入

¥280,000

冒険世界 1巻3号、6号 2冊表紙目次口絵広告裏欠合本・三越時好前後欠現存50頁分とグラビア/時好の大阪グラビアと8頁分合本

永楽屋

愛知県尾張旭市吉岡町

愛知県尾張旭市吉岡町

¥5,000

押川春浪「不思議宝窟」杉野野外「女護島探検記」坪谷水哉「西班牙旅行記」河岡潮風「早稲田大学評判記」礒・・・

冒険世界扉から奥付まで各128頁2冊時好の一部合本蔵印参考品

縫合社

長野県小諸市菱平

長野県小諸市菱平

¥3,000

礒清 著、磯部甲陽堂、223p、20cm

函背破れ、痛み、紙張り付き跡、名前印。本体経年並。

※代引き利用不可※

クリックポスト185円(梱包時34×25cm、厚3cm、1㎏以内)、430円(梱包時34×25cm、厚3cm、3㎏以内)、厚み3cm以上は600円。それ以上の大きさのものは、ゆうパック880円から。

稲野書店

大阪府豊中市穂積

大阪府豊中市穂積

¥3,500

(送料:¥185~)

礒清 著、磯部甲陽堂、昭2、223p、20cm

B6判 函欠 背・小口周りスレ、全体にヒヤケ、茶シミあり 奥付割れ

送料はクリックポスト。お問合せ番号あり。補償はございません。

送料はクリックポスト。お問合せ番号あり。補償はございません。

もっと見る

書誌カタログから探す

「日本の古本屋」では、書籍ごとの基本情報を「書誌カタログ」にまとめております。書誌カタログからは欲しい本のリクエストが可能です。

お探しの本が「日本の古本屋」に追加された場合に自動通知をお送りさせていただきます。

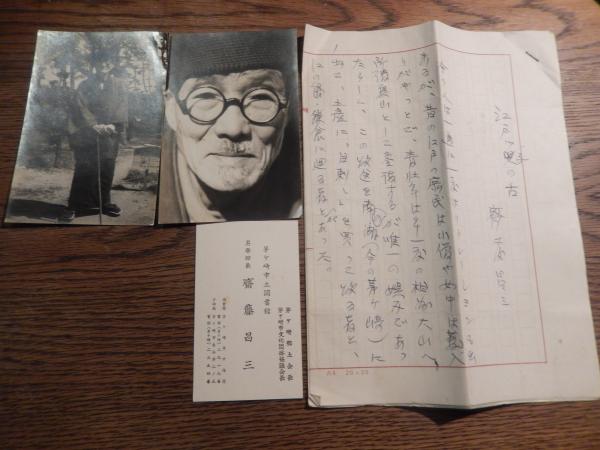

![斉藤昌三直筆原稿(舌三昧掲載400字詰原稿3枚)+生写真2点+茅ヶ崎市立図書館名誉館長名刺

斎藤昌三(1887年3月19日 - 1961年11月26日)日本の古書学、蒐集家、発禁本研究などで「書痴(英語版)」と呼ばれた人物。猥褻本の研究、編訳でも知られる。 神奈川県高座郡座間村に商人の子として生まれ、政三と名づけられるが、関東大震災後「昌三」と改名。神奈川県立第三中学校を1905年に中退、横浜の生糸商・原合名会社に勤務。銀行訪問が主な業務で、当時銀行に勤めていた小島烏水や礒萍水と知りあうきっかけとなった。1910年頃勤務をやめ職を転々とした。1915年同人誌『樹海』を創刊、この雑誌は何度かの改題を経て続いた[4]。また『明治文藝側面鈔』を密かに刊行し、発禁となった小説類を紹介する。1920年には、趣味人の先輩にあたる加山道之助と組み、趣味誌『おいら』を創刊、三田平凡寺が主宰した趣味人の集団「我楽他宗(がらくたしゅう)」にも加わった。しかし1923年、関東大震災で多くの資料財産を失い、茅ヶ崎に移住した。三田とも関係性が悪化、「我楽他宗」からも脱退した。1923年9月『おいら』をやめ、雑誌『いもづる』を発刊。梅原北明と親しくなりその企画になる「変態十二史」のうち二冊を執筆。1925年10月『愛書趣味』を創刊。柳田泉、木村毅らと明治文学の研究に手を染めた。

1931年7月『書物展望』を創刊。書物展望社は単行本の刊行もはじめ、1932年には斎藤の編集した内田魯庵『紙魚繁盛記』、淡島寒月『梵雲庵雑話』などを刊行した。『書物展望』は戦時中の中断を経て復活し1951年まで続いた。晩年は茅ヶ崎の文化人として過ごし、1959年4月には茅ヶ崎市立図書館の名誉館長に就任した。](/upload/save_image/12032000/20250525193104314011_8e34159fb0ef05e01825438b815cca19.jpg)