キーワード「前漢国家構造の研究」の検索結果

中国書店

福岡県福岡市博多区中呉服町

福岡県福岡市博多区中呉服町

¥8,140

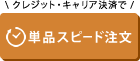

楯身智志、早稲田大学出版部、2016

前漢の皇帝は、爵位の賜与・剥奪を通じて、領域内に居住するあらゆる人々を上は諸侯王から下は刑徒に至るまで一つの秩序体系、「爵制的秩序」の下に序列化していた。

皇帝はいかなる意図の下で、どのような基準で人々を「爵制的秩序」に組み込んでいたのか。前漢における「爵制的秩序」の内部構造とその変化の背景を、とりわけ前漢前半期における「郡国制」から「実質的郡県制」への転換過程に注目しつつ検討する。

まえがき

図表目次

凡 例

序 章 先行研究の総括と問題の所在

第一章 民爵賜与の起源と変遷

第二章 功臣層の形成――劉邦集団の内部構造と「諸侯子」・「宦皇帝者」

第三章 高祖功臣位次考

第四章 「郡国制」の形成と展開

第五章 官吏登用制度の変遷と「官爵」の形成

第六章 劉氏淮南王国の興亡

第七章 宗正の政治的役割より見た皇帝・諸侯王関係

終章 総括と展望

附章 帝賜の構造と「爵制的秩序」

引用参考文献

初出一覧

あとがき

人名索引

事項索引

英文要旨

取り寄せに2~3週間かかります。

皇帝はいかなる意図の下で、どのような基準で人々を「爵制的秩序」に組み込んでいたのか。前漢における「爵制的秩序」の内部構造とその変化の背景を、とりわけ前漢前半期における「郡国制」から「実質的郡県制」への転換過程に注目しつつ検討する。

まえがき

図表目次

凡 例

序 章 先行研究の総括と問題の所在

第一章 民爵賜与の起源と変遷

第二章 功臣層の形成――劉邦集団の内部構造と「諸侯子」・「宦皇帝者」

第三章 高祖功臣位次考

第四章 「郡国制」の形成と展開

第五章 官吏登用制度の変遷と「官爵」の形成

第六章 劉氏淮南王国の興亡

第七章 宗正の政治的役割より見た皇帝・諸侯王関係

終章 総括と展望

附章 帝賜の構造と「爵制的秩序」

引用参考文献

初出一覧

あとがき

人名索引

事項索引

英文要旨

取り寄せに2~3週間かかります。

もっと見る

著者名「楯身智志」の検索結果

史学雑誌 121編3号(平成24年3月)楯身智志、北村安裕 他

史録書房

東京都練馬区西大泉

東京都練馬区西大泉

¥500

史学会、史学会、平成24年、A5版146頁

中国書店

福岡県福岡市博多区中呉服町

福岡県福岡市博多区中呉服町

¥3,300

中国出土資料学会 編集、中國出土資料學會、2008

中國出土資料研究

論文4篇、研究ノート1篇、書評4篇、訳注1篇を掲載

中国甘粛省の彩陶紹介と日本古代文化(趙建龍)/旱魃の克服と君主の徳(島田翔太)/『礼記』孔子間居篇の成立過程について(西山尚志)/前漢における「宦官帝者」の制定(楯身智志)/庖厨図を利用した図像解釈の試み(村上陽子)ほか

論文4篇、研究ノート1篇、書評4篇、訳注1篇を掲載

中国甘粛省の彩陶紹介と日本古代文化(趙建龍)/旱魃の克服と君主の徳(島田翔太)/『礼記』孔子間居篇の成立過程について(西山尚志)/前漢における「宦官帝者」の制定(楯身智志)/庖厨図を利用した図像解釈の試み(村上陽子)ほか

中国書店

福岡県福岡市博多区中呉服町

福岡県福岡市博多区中呉服町

¥8,140

楯身智志、早稲田大学出版部、2016

前漢の皇帝は、爵位の賜与・剥奪を通じて、領域内に居住するあらゆる人々を上は諸侯王から下は刑徒に至るまで一つの秩序体系、「爵制的秩序」の下に序列化していた。

皇帝はいかなる意図の下で、どのような基準で人々を「爵制的秩序」に組み込んでいたのか。前漢における「爵制的秩序」の内部構造とその変化の背景を、とりわけ前漢前半期における「郡国制」から「実質的郡県制」への転換過程に注目しつつ検討する。

まえがき

図表目次

凡 例

序 章 先行研究の総括と問題の所在

第一章 民爵賜与の起源と変遷

第二章 功臣層の形成――劉邦集団の内部構造と「諸侯子」・「宦皇帝者」

第三章 高祖功臣位次考

第四章 「郡国制」の形成と展開

第五章 官吏登用制度の変遷と「官爵」の形成

第六章 劉氏淮南王国の興亡

第七章 宗正の政治的役割より見た皇帝・諸侯王関係

終章 総括と展望

附章 帝賜の構造と「爵制的秩序」

引用参考文献

初出一覧

あとがき

人名索引

事項索引

英文要旨

取り寄せに2~3週間かかります。

皇帝はいかなる意図の下で、どのような基準で人々を「爵制的秩序」に組み込んでいたのか。前漢における「爵制的秩序」の内部構造とその変化の背景を、とりわけ前漢前半期における「郡国制」から「実質的郡県制」への転換過程に注目しつつ検討する。

まえがき

図表目次

凡 例

序 章 先行研究の総括と問題の所在

第一章 民爵賜与の起源と変遷

第二章 功臣層の形成――劉邦集団の内部構造と「諸侯子」・「宦皇帝者」

第三章 高祖功臣位次考

第四章 「郡国制」の形成と展開

第五章 官吏登用制度の変遷と「官爵」の形成

第六章 劉氏淮南王国の興亡

第七章 宗正の政治的役割より見た皇帝・諸侯王関係

終章 総括と展望

附章 帝賜の構造と「爵制的秩序」

引用参考文献

初出一覧

あとがき

人名索引

事項索引

英文要旨

取り寄せに2~3週間かかります。

中国書店

福岡県福岡市博多区中呉服町

福岡県福岡市博多区中呉服町

¥4,620

榎本淳一・吉永匡史・河内春人 編、勉誠出版、2020年1月、240p、21cm

「東アジア文化圏」の実態解明のために―

学術(学問・芸術・技術)は、文化のみならず、その時代の社会、支配のあり方を規定する力を持つ。

その動向・内実を知ることは、それぞれの時代・地域の歴史の本質に迫るための重要な視点である。

なぜ、東アジア地域のみが長らく中国文化を共有し続けたのか、中国文化を共有することにどのような歴史的意義があったのか。

中国大陸に淵源をもつ学術が周辺諸地域に広がり、根付いていった諸相をたどり、

東アジア文化圏の形成・展開の実態を明らかにする。

目次

序言 榎本淳一

Ⅰ 中国における学術の形成と展開

佚名『漢官』の史料的性格

―漢代官制関係史料に関する一考察 楯身智志

前四史からうかがえる正統観念としての儒教と「皇帝支配」

―所謂外戚恩沢と外戚政治についての学術的背景とその東アジア世界への影響 塚本剛

王倹の学術 洲脇武志

魏収『魏書』の時代認識 梶山智史

『帝王略論』と唐初の政治状況 会田大輔

唐の礼官と礼学 江川式部

劉知幾『史通』における五胡十六国関連史料批評

―魏収『魏書』と崔鴻『十六国春秋』を中心に 河内桂

Ⅱ 中国学術の東アジアへの伝播

六世紀新羅における識字の広がり 橋本繁

古代東アジア世界における貨幣論の伝播 柿沼陽平

九条家旧蔵鈔本『後漢書』断簡と原本の日本将来について

―李賢『後漢書注』の禁忌と解禁から見る 小林岳

古代東アジアにおける兵書の伝播―日本への舶来を中心として 吉永匡史

陸善経の著作とその日本伝来 榎本淳一

Ⅲ 日本における中国学術の受容と展開

『日本書紀』は『三国志』を見たか 河内春人

日本古代における女性の漢籍習得 野田有紀子

大学寮・紀伝道の学問とその故実について

―東坊城和長『桂蘂記』『桂林遺芳抄』を巡って 濱田寛

平安期における中国古典籍の摂取と利用

―空海撰『秘蔵宝鑰』および藤原敦光撰『秘蔵宝鑰鈔』を例に 河野貴美子

あとがき 吉永匡史・河内春人

学術(学問・芸術・技術)は、文化のみならず、その時代の社会、支配のあり方を規定する力を持つ。

その動向・内実を知ることは、それぞれの時代・地域の歴史の本質に迫るための重要な視点である。

なぜ、東アジア地域のみが長らく中国文化を共有し続けたのか、中国文化を共有することにどのような歴史的意義があったのか。

中国大陸に淵源をもつ学術が周辺諸地域に広がり、根付いていった諸相をたどり、

東アジア文化圏の形成・展開の実態を明らかにする。

目次

序言 榎本淳一

Ⅰ 中国における学術の形成と展開

佚名『漢官』の史料的性格

―漢代官制関係史料に関する一考察 楯身智志

前四史からうかがえる正統観念としての儒教と「皇帝支配」

―所謂外戚恩沢と外戚政治についての学術的背景とその東アジア世界への影響 塚本剛

王倹の学術 洲脇武志

魏収『魏書』の時代認識 梶山智史

『帝王略論』と唐初の政治状況 会田大輔

唐の礼官と礼学 江川式部

劉知幾『史通』における五胡十六国関連史料批評

―魏収『魏書』と崔鴻『十六国春秋』を中心に 河内桂

Ⅱ 中国学術の東アジアへの伝播

六世紀新羅における識字の広がり 橋本繁

古代東アジア世界における貨幣論の伝播 柿沼陽平

九条家旧蔵鈔本『後漢書』断簡と原本の日本将来について

―李賢『後漢書注』の禁忌と解禁から見る 小林岳

古代東アジアにおける兵書の伝播―日本への舶来を中心として 吉永匡史

陸善経の著作とその日本伝来 榎本淳一

Ⅲ 日本における中国学術の受容と展開

『日本書紀』は『三国志』を見たか 河内春人

日本古代における女性の漢籍習得 野田有紀子

大学寮・紀伝道の学問とその故実について

―東坊城和長『桂蘂記』『桂林遺芳抄』を巡って 濱田寛

平安期における中国古典籍の摂取と利用

―空海撰『秘蔵宝鑰』および藤原敦光撰『秘蔵宝鑰鈔』を例に 河野貴美子

あとがき 吉永匡史・河内春人

もっと見る

書誌カタログから探す

「日本の古本屋」では、書籍ごとの基本情報を「書誌カタログ」にまとめております。書誌カタログからは欲しい本のリクエストが可能です。

お探しの本が「日本の古本屋」に追加された場合に自動通知をお送りさせていただきます。

-

リクエストを送る

-

書籍情報で在庫を検索

もっと見る

中国書店の新着書籍

中国書店

福岡県福岡市博多区中呉服町

福岡県福岡市博多区中呉服町

¥9,900

中共中央文献研究室、中央文献出版社

2000年に出版された《陳雲年譜(全3冊)》修訂版。

初版より26万字も増加した最新版

海外在庫につき、入荷までに一ヶ月ほどかかります

陈云年谱(修订本) 上中下

初版より26万字も増加した最新版

海外在庫につき、入荷までに一ヶ月ほどかかります

陈云年谱(修订本) 上中下

中国書店

福岡県福岡市博多区中呉服町

福岡県福岡市博多区中呉服町

¥35,200

蒋経国著/欧素瑛 等編輯校訂、国史館、2024

蒋经国日记 台湾国史馆

蔣經國日記,始於1937年5月4日,終止於1979年12月31日,其中1948年闕如,而1937至1940年,以及1945、1946、1947與1949這八年的日記為抄謄本,其餘年份的日記皆為原件,且為蔣經國本人所記。蔣經國早年寫日記中規中矩,1960年代之記載甚至抄錄不少名言佳句,用以自勵勵人。然自1970年代起寫日記習慣開始有些改變,不見得天天記載,有時某一天的記事寫得相當長,多半是內心對某些議題的感想,此時書寫會跨越日記本的好幾頁篇幅,然在某一天的重要公務行程,仍會將之記載於相符的日期或頁面之上。吾人檢視該時期日記時,要特別注意此一特徵。記述習慣的改變可能與其年紀增長和職位變動有關。

1960 ISBN:9786267270787

1961 ISBN:9786267270794

1962 ISBN:9786267270800

1963 ISBN:9786267270817

1964 ISBN:9786267270824

1965 ISBN:9786267270831

1966 ISBN:9786267270848

1967 ISBN:9786267270855

1968 ISBN:9786267270862

1969 ISBN:9786267270879

取り寄せで、入荷まで2~3週間かかります。

蔣經國日記,始於1937年5月4日,終止於1979年12月31日,其中1948年闕如,而1937至1940年,以及1945、1946、1947與1949這八年的日記為抄謄本,其餘年份的日記皆為原件,且為蔣經國本人所記。蔣經國早年寫日記中規中矩,1960年代之記載甚至抄錄不少名言佳句,用以自勵勵人。然自1970年代起寫日記習慣開始有些改變,不見得天天記載,有時某一天的記事寫得相當長,多半是內心對某些議題的感想,此時書寫會跨越日記本的好幾頁篇幅,然在某一天的重要公務行程,仍會將之記載於相符的日期或頁面之上。吾人檢視該時期日記時,要特別注意此一特徵。記述習慣的改變可能與其年紀增長和職位變動有關。

1960 ISBN:9786267270787

1961 ISBN:9786267270794

1962 ISBN:9786267270800

1963 ISBN:9786267270817

1964 ISBN:9786267270824

1965 ISBN:9786267270831

1966 ISBN:9786267270848

1967 ISBN:9786267270855

1968 ISBN:9786267270862

1969 ISBN:9786267270879

取り寄せで、入荷まで2~3週間かかります。

中国書店

福岡県福岡市博多区中呉服町

福岡県福岡市博多区中呉服町

¥2,970

楊寄洲 賈永芬、北京語言大学、2022年12月

汉语口语教程(第二册)对外汉语本科系列教材

杨寄洲 贾永编著 北京语言大学出版社

本套书是为零起点的汉语学习者编写的,适用于学历教育和非学历教育以及各类国际中文教育的教学单位的初级口语教材。既可以作为“对外汉语本科系列教材 一年级教材”《汉语教程》(第3版)的配套口语教材使用,也可以作为初级口语训练教材单独使用。

本教程分四册共64课,每课大致分为课文、生词、注释、练习等,培养操练学生的口头表达能力,为学生升入高年级或进入其他专业的学习(如学医、学工等)打下一个良好的基础。

本套教程内容符合时代特色,语料来源于外国人日常的学习和生活。既可配合《汉语教程》使用,又可独立作为口语教材使用。 内容编排兼顾科学性和实用性。第一、二册课文专门配有汉语拼音及英文译文。 练习题型丰富、实用。对语音语调的训练贯穿始终。近音字词的语音语调、完成句子或会话并大声朗读可帮助学习者发出正确的语音语调;读后说、怎么表达等可提升学习者成段表达能力。 最大程度培养学习者自学能力。合辙押韵的诗词和著名词句,可培养学习者的朗读兴趣,激发学习者表达欲望。 本书为第二册。

目录

第十七课 我们相处得很好

第十八课 请大家自我介绍一下儿

第十九课 你能告诉我怎么走吗

第二十课 我想开一个活期账户

第二十一课 我每天都过得很愉快

第二十二课 想成才就必须多读书

第二十三课 难怪你学得这么好

第二十四课 你在做什么呢

第二十五课 没有手机简直没法儿活

第二十六课 刚才我跑步了

第二十七课 我要了一碗牛肉面

第二十八课 我常去超市买东西

第二十九课 我买了一本英汉词典

第三十课 我来了三个多月了

第三十一课 我请小时工帮我收拾房间

第三十二课 今天我们从这条小路爬上去

词汇表

专名

杨寄洲 贾永编著 北京语言大学出版社

本套书是为零起点的汉语学习者编写的,适用于学历教育和非学历教育以及各类国际中文教育的教学单位的初级口语教材。既可以作为“对外汉语本科系列教材 一年级教材”《汉语教程》(第3版)的配套口语教材使用,也可以作为初级口语训练教材单独使用。

本教程分四册共64课,每课大致分为课文、生词、注释、练习等,培养操练学生的口头表达能力,为学生升入高年级或进入其他专业的学习(如学医、学工等)打下一个良好的基础。

本套教程内容符合时代特色,语料来源于外国人日常的学习和生活。既可配合《汉语教程》使用,又可独立作为口语教材使用。 内容编排兼顾科学性和实用性。第一、二册课文专门配有汉语拼音及英文译文。 练习题型丰富、实用。对语音语调的训练贯穿始终。近音字词的语音语调、完成句子或会话并大声朗读可帮助学习者发出正确的语音语调;读后说、怎么表达等可提升学习者成段表达能力。 最大程度培养学习者自学能力。合辙押韵的诗词和著名词句,可培养学习者的朗读兴趣,激发学习者表达欲望。 本书为第二册。

目录

第十七课 我们相处得很好

第十八课 请大家自我介绍一下儿

第十九课 你能告诉我怎么走吗

第二十课 我想开一个活期账户

第二十一课 我每天都过得很愉快

第二十二课 想成才就必须多读书

第二十三课 难怪你学得这么好

第二十四课 你在做什么呢

第二十五课 没有手机简直没法儿活

第二十六课 刚才我跑步了

第二十七课 我要了一碗牛肉面

第二十八课 我常去超市买东西

第二十九课 我买了一本英汉词典

第三十课 我来了三个多月了

第三十一课 我请小时工帮我收拾房间

第三十二课 今天我们从这条小路爬上去

词汇表

专名

中国書店

福岡県福岡市博多区中呉服町

福岡県福岡市博多区中呉服町

¥12,100

壬生 泰紀 著、法藏館、2021、512p、A5判

最初期の無量寿経の形成過程、思想体系、他経典との思想的交渉などを考究するとともに、その視覚的な展開を視野に、阿弥陀仏像誕生の背景や関連図像のモチーフを解明。多角的アプローチによる〈初期無量寿経〉の総合的研究。

目次

凡例および略号一覧

凡 例

略号一覧

序 章

第一部 〈初期無量寿経〉の形成過程とその思想

第一章 現存資料と想定方法――予備的考察――

第二章 形成過程

第三章 阿弥陀仏観

第四章 往生思想

第五章 阿弥陀仏国土観

第六章 〈無量寿経〉と〈悲華経〉

第二部 〈初期無量寿経〉の視覚化とその展開

第七章 阿弥陀仏像誕生の背景

第八章 リングリング美術館所蔵の仏三尊像

第九章 ラホール博物館所蔵のモハマッド・ナリー出土仏説法図

第十章 『観無量寿経』所説の観仏思想の形成

終 章

資料 阿弥陀仏の光明と寿命について

参考文献一覧

図版一覧

あとがき

索 引

英文目次

目次

凡例および略号一覧

凡 例

略号一覧

序 章

第一部 〈初期無量寿経〉の形成過程とその思想

第一章 現存資料と想定方法――予備的考察――

第二章 形成過程

第三章 阿弥陀仏観

第四章 往生思想

第五章 阿弥陀仏国土観

第六章 〈無量寿経〉と〈悲華経〉

第二部 〈初期無量寿経〉の視覚化とその展開

第七章 阿弥陀仏像誕生の背景

第八章 リングリング美術館所蔵の仏三尊像

第九章 ラホール博物館所蔵のモハマッド・ナリー出土仏説法図

第十章 『観無量寿経』所説の観仏思想の形成

終 章

資料 阿弥陀仏の光明と寿命について

参考文献一覧

図版一覧

あとがき

索 引

英文目次

中国書店

福岡県福岡市博多区中呉服町

福岡県福岡市博多区中呉服町

¥19,470

中村 義、研文出版、1999、697、A5判

“支那通”白岩龍平が明治中頃から昭和一〇年頃まで、経済、政治に、文化に日中関係史に残した足跡を、伝記「アジア主義実業家の生涯」と白岩自身の日記(明治二九~三九、昭和八~一〇年)でたどる。

中国書店

福岡県福岡市博多区中呉服町

福岡県福岡市博多区中呉服町

¥2,200

鄭良偉 編著、自立晩報社文化出版部、1989.2、精装

経年劣化、シミ汚れあり

Essays on written Taiwanese

第1集:台湾話文実例

第2集:文学作品評介

第3集:詞典評論

第4集:漢字用法専論

Essays on written Taiwanese

第1集:台湾話文実例

第2集:文学作品評介

第3集:詞典評論

第4集:漢字用法専論

中国書店

福岡県福岡市博多区中呉服町

福岡県福岡市博多区中呉服町

¥1,650

小川 卓良、医道の日本社、2004年3月、339p、縦190mm

医学に関係する雑学から開業に必須の知識、東洋医学の情報、理学テスト、食養生や、需要が高まっているマッサージオイルの情報までをコンパクトに収録。96年刊「鍼灸師・柔整師のためのマルチハンドブック」を大幅に改訂。

目次

経穴と鍼灸

臨床に使える理学テスト-筋骨格系の痛みに対して

臨床で役立つ用語集

開業に関する知識

リスク管理

古典医書一覧

漢方製剤エキス顆粒一覧

アロマ精油とマッサージオイル

食養生と生活指導

鍼灸・医学・健康・養生における金言・ことわざ集

東洋医学関連組織

資料集

カバーあり、背にヤケ。中身はきれいです。

目次

経穴と鍼灸

臨床に使える理学テスト-筋骨格系の痛みに対して

臨床で役立つ用語集

開業に関する知識

リスク管理

古典医書一覧

漢方製剤エキス顆粒一覧

アロマ精油とマッサージオイル

食養生と生活指導

鍼灸・医学・健康・養生における金言・ことわざ集

東洋医学関連組織

資料集

カバーあり、背にヤケ。中身はきれいです。