クリスマス、冬の風物誌 - 歳時記、年中行事

トナカイの社会誌

¥2,200

うまやのクリスマス

¥3,000

ミッシェル・ドラクロアリトグラフ 「クリスマス・ツリー」

¥26,400

さいこうのクリスマスプレゼント

¥500

わたしたちのクリスマス劇集

¥3,300

まほうのクリスマス・ツリー (世界の幼年どうわ22)

¥1,260

藤田嗣治 木版摺グリーティンクカード 「キリスト」

¥350,000

【浮世絵】月岡芳年「雪月花の内 岩倉の宗玄 尾上梅幸」明治23年

¥1,500,000

音楽劇 赤ずきんちゃんの森の狼たちのクリスマス

¥5,000

山口素絢筆 泊船冬景図

¥440,000

標準コドモヱ文庫 第1巻第8号 昭和6年12月

¥45,000

芹沢銈介型絵染 クリスマス & 新年カード 7枚セット

¥22,000

ドイツ語版 絵本 Weihnacht (クリスマス)

¥190,000

王様のピアノ クリスマス【連弾】

¥8,262

ドイツ製クリスマスカード

¥5,000

図説キリスト教文化史 全3冊

¥3,000

サンタクロースを探し求めて

¥2,000

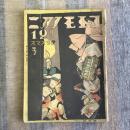

コドモノクニ 第十一巻 第十四號 12月クリスマス号

¥44,000

かみさまからのクリスマスプレゼント

¥700

トスカのクリスマス <講談社の翻訳絵本>

¥600

Margaret Fulton Christmas

¥8,136

クリスマス事典

¥2,200

クリスマスのほし <こどものとも 105号>

¥1,500

ねすごしたサンタクロース

¥4,000

<チラシ>森山良子 クリスマス・コンサート

¥4,000

〈クリスマスカード〉雪の中のカレン(仮題)

¥4,000

The Tall Book of Christmas 【英語】

¥10,000

008 【献呈署名サイン入り】どんくまさんの くりすます

¥7,000

北島雪山書幅 草春風雪句紙本連幅 双幅

¥295,000

年の瀬、新年 - 抱負、目標への指南

四柱推命 完全マニュアル

¥1,150

セブンーイレブン・イトーヨーカ堂の流通情報革命

¥3,300

ポルシェ

¥2,200

言行彙鑒 第一編

¥5,500

フォードの産業哲学

¥6,000

江戸日本橋商人の記録―〈にんべん〉伊勢屋髙津伊兵衛家の古文書

¥11,440

大晦日曙草紙

¥198,000

一関町謹賀新年商売繁栄双六

¥66,000

滑稽二日酔 上編大晦日之部 下編元日之部 揃2冊

¥77,000

格闘技が紅白に勝った日 2003年大晦日興行戦争の記録

¥1,000

中医名言大辞典

¥14,600

向上之婦人 7冊

¥20,000

年中行事を「科学」する

¥1,980

真宗親鸞・蓮如現代名言法話文書伝道全書

¥4,500

闘魂の記録

¥3,500

教育名言辞典

¥4,400

想い出の紅白歌合戦

¥1,500

老人キラーは出世する

¥30,000

四柱推命の使い方

¥3,000

易経の智恵

¥6,000

ERP/サプライチェーン成功の法則

¥1,979

成語大辞典 故事ことわざ名言名句

¥4,000

古代国家と年中行事(講談社学術文庫1859)

¥1,320

ツキを呼び込む100の法則

¥4,000

武井武雄 年賀状 1969年−79年 11枚

¥50,000

新しき時代の精神に送る 矢部友衛宛署名入

¥165,000

新年初刊用見本

¥200,000

全国年中行事辞典

¥3,700

だいまる 第12巻第1号 <大正16年1月号>

¥25,300

中国国有企業の政治経済学 改革と持続

¥6,600

人間向上の知恵

¥4,500

元祖テレビ屋ゲバゲバ哲学

¥9,500

見て覚える茶の湯の数字ことば

¥1,600

悩みも苦しみもメッタ斬り!

¥3,520

東京都古書籍商業協同組合

所在地:東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館内東京都公安委員会許可済 許可番号 301026602392

Copyright c 2014 東京都古書籍商業協同組合 All rights reserved.