人間宣言80年 - 新日本建設、変革の時代を中心に

昭和天皇新聞記事集成 昭和元年~15年

¥7,700

昭和天皇遺されし御製

¥2,000

昭和

¥1,980

近衛文麿

¥2,480

歴史と記憶の抗争

¥5,500

昭和大礼京都府記録 上下巻

¥6,000

「昭和天皇拝謁記」を読む

¥1,800

秩父宮

¥2,000

天皇の戦争責任

¥2,200

昭和天皇 戦後 全3巻揃

¥3,300

歴史問題ハンドブック <岩波現代全書 065> 第1刷

¥2,200

昭和天皇の戦争 <昭和天皇実録> 第1刷

¥2,980

天皇の研究

¥2,500

昭和天皇

¥1,830

遅すぎた聖断

¥3,000

昭和御即位式京都行幸紀念 昭和3年11月発行

¥5,500

昭和天皇 写真集

¥3,000

昭和天皇と田島道治と吉田茂

¥1,800

昭和天皇 上・下

¥3,000

昭和維新の朝 二・二六事件と軍師齋藤瀏

¥990

昭和天皇 第1部 (日露戦争と乃木希典の死) 第1刷

¥2,200

昭和天皇最後の側近 卜部亮吾侍従日記1~5 全5冊

¥5,000

サンデー毎日 緊急増刊 昭和天皇崩御

¥1,800

いま甦る昭和天皇の肉声 復刻版 人間天皇

¥1,800

卑弥呼誕生-畿内の弥生社会からヤマト政権へ

¥1,650

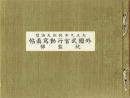

大正九年特別大演習 外国武官行動写真帖

¥176,000

昭和天皇最後の側近卜部亮吾侍従日記 全5巻

¥7,700

昭和天皇の思い出

¥2,200

大元帥・昭和天皇 3 第7刷

¥3,300

侍従長の回想

¥6,000

昭和天皇のご幼少時代

¥2,000

天皇裕仁の昭和史 <文春文庫> 5刷

¥1,000

昭和天皇の戦争指導 <昭和史叢書 2 天皇制>

¥4,500

コミケ開催50年 - ポップカルチャーを愉しむ

亜細亜通俗文化大全

¥1,000

中国のアニメーション

¥9,000

アニメーション

¥3,500

アニメは越境する (日本映画は生きている 第6巻) 6

¥2,490

SFアニメの科学 <知恵の森文庫>

¥2,000

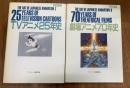

揃 東映動画長編アニメ大全集 上下

¥6,000

シン・論 おたくとアヴァンギャルド

¥2,000

12人の作家によるアニメーションフィルムの作り方

¥5,500

裏モノ日記

¥1,200

戦闘美少女の精神分析

¥3,000

ハルヒin USA

¥3,300

ポップ・カルチャー

¥1,000

村上春樹論 サブカルチャーと倫理

¥4,000

日本のマンガ家 日野日出志

¥7,700

美術手帖 1968年1月号 No.293 <特集

¥1,100

手塚治虫全史

¥4,000

コミケットカタログ 26

¥1,500

ポップ・カルチャー年鑑2007

¥1,500

アニメの魂

¥1,200

東大オタク学講座 <講談社文庫>

¥1,100

おたくの本

¥1,000

マリリン・モンローとエルヴィス・プレスリー展

¥1,000

京都アニメーション版 作画の手引き

¥6,000

北斗の拳 スーパープレミアムBOX DVD26枚組

¥25,000

アニメーターになれる本

¥2,000

東京都古書籍商業協同組合

所在地:東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館内東京都公安委員会許可済 許可番号 301026602392

Copyright c 2014 東京都古書籍商業協同組合 All rights reserved.

![二次元世界に強くなる 現代オタクの基礎知識 [単行本(ソフトカバー)] ライブ](https://www.kosho.or.jp/upload/save_image/13030080/20250912121157279566_fd92699de3f25da40908313771c390aa.jpg)