日本国際博覧会開催 - 昭和開催から55年、博覧会の記憶

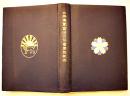

平和記念東京博覧会受賞人名録 (正誤表共)

¥99,000

明日の世界文化 -小型カメラによる紐育萬国博覧会写真集-

¥44,000

博覧会大観(第5回内国勧業博覧会写真帖)

¥120,000

XPO'70の建築 パビリオン・基幹施設の計画と工法

¥36,000

日本万国博覧会展示館概要集/日本万国博覧会協会建物概要集

¥88,000

図集EXPO'70 <万国博関連資料>

¥44,000

皇孫御生誕記念こども博覧会記念写真帖

¥66,000

千九百二年仏領東京河内府東洋農工技芸博覽会報告

¥88,000

大礼記念京都大博覧会写真帖 昭和3年

¥77,000

大礼記念国産振興 東京博覧会 資料 9点

¥55,000

大禮記念京都大博覧会会場 写真 他 28枚

¥55,000

大東亜建設博覧会大観

¥80,000

海外博覧会本邦参同史料(全第7輯) 復刻.

¥88,000

政治博覧会ポスター

¥40,000

紀元二千六百年記念 日本萬国博覧会

¥88,000

第二回内国勧業博覧会一覧図

¥80,000

上野公園内第三回内国勧業博覧会場案内全図 一舖

¥91,800

第三回内国博覧会会場案内 <明治廿三年三月>

¥66,000

紀元二千六百年記念 日本萬国博覧会概要

¥38,500

海洋博覧会記念公園内郷土村図面集

¥44,000

亰都博覽會沿革誌 全

¥132,000

新興熊本大博覧会資料

¥49,500

京城博覧会紀念絵葉書

¥53,470

博覧会場の図

¥150,000

国防と資源大博覧会誌

¥66,000

'70日本万国博覧会会場計画に関する基礎調査研究

¥88,000

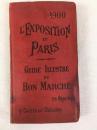

「NIPPON」11号 パリ万博国博覧会号

¥44,000

東京勧業博覧会〈観覧車〉絵ビラ

¥38,500

国際科学技術博覧会デザインガイド <万国博関連資料>

¥220,000

第三回内国勧業博覧会会場道志るべ

¥50,000

米マイクロソフト社50年 - IT-情報技術の源流

チップに組み込め!

¥7,500

和英コンピュータ用語大辞典 第2版

¥13,100

科学哲学 33-2 (2000年)

¥760

マイクロソフトシステムジャーナル日本版 No.46

¥1,000

コンピューター白書

¥6,820

AI事典

¥7,480

Microsoft C ver3.0テクニカルガイド

¥3,160

はじめて出会うコンピュータ科学 全8冊の内第2巻欠 7冊

¥4,000

電脳進化論

¥1,650

光コンピューティングの事典 【普及版】

¥11,000

マイコン・パソコンの話

¥1,000

反省記

¥1,000

超技術革命で世界最強となる日本

¥400

ビル・ゲイツ

¥2,400

ACMチューリング賞講演集

¥4,000

ギークス GEEKS ビル・ゲイツの子供たち

¥1,180

オフィスからパソコンがなくなる日

¥500

ダウンサイジングへの挑戦

¥12,000

MARUZEN 人工知能大辞典

¥6,600

スティーブ・ジョブズの生声

¥1,000

マイクロソフトシステムジャーナル日本版 No.47

¥2,000

闘うプログラマー

¥1,900

The Computer and the Brain

¥4,000

東京都古書籍商業協同組合

所在地:東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館内東京都公安委員会許可済 許可番号 301026602392

Copyright c 2014 東京都古書籍商業協同組合 All rights reserved.