クリスマス、冬の風物誌 - 歳時記、年中行事

えほん お母さんと子供の せいしょのおはなし

¥7,000

芹沢銈介型絵染 クリスマス & 新年カード 7枚セット

¥22,000

山・星・雲-山国風物詩-

¥2,500

クリスマス (紙芝居) イエス伝 第1巻 (20枚1組)

¥60,500

こうさぎのクリスマス こどものとも特製版

¥1,760

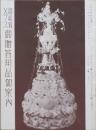

御歳暮クリスマス御贈答用品御案内(資生堂)

¥5,000

よいこのくに 特集 くりすますのおはなし 第4巻第9号

¥3,300

名古屋・丸栄百貨店発行『クリスマスとお歳暮のショッピングガイド』

¥10,000

サンタクロースを探し求めて

¥2,000

うまやのクリスマス

¥3,000

The Tall Book of Christmas 【英語】

¥10,000

ミッシェル・ドラクロアリトグラフ 「クリスマス・ツリー」

¥26,400

女性たちが創ったキリスト教の伝統

¥4,500

手摺り木版 クリスマスカード 6種12枚 未使用

¥13,200

たのしいクリスマス!

¥3,305

北島雪山書幅 草春風雪句紙本連幅 双幅

¥295,000

藤田嗣治 木版摺グリーティンクカード 「キリスト」

¥350,000

くりすます・きゃろるず

¥16,500

【浮世絵】月岡芳年「雪月花の内 岩倉の宗玄 尾上梅幸」明治23年

¥1,500,000

トスカのクリスマス <講談社の翻訳絵本>

¥600

年の瀬、新年 - 抱負、目標への指南

ツキを呼び込む100の法則

¥4,000

ポルシェ

¥2,200

財界巨人伝

¥1,650

オーラ活用開運講座 【開運と若返りの秘訣】 DVD3枚組

¥6,000

推測と反駁

¥6,600

名言・格言・ことわざ辞典

¥3,850

あなたにも超能力がある マーフィーの成功法則 6版

¥1,200

豆蔵豆男 絵本一粒万倍

¥495,000

名言名句集成 中国篇・欧米篇・日本篇 全3冊揃

¥12,000

観光ビジネス未来白書

¥1,659

江戸日本橋商人の記録―〈にんべん〉伊勢屋髙津伊兵衛家の古文書

¥11,440

言志四録

¥2,300

元祖テレビ屋ゲバゲバ哲学

¥9,500

漢詩漢文に学ぶ人生の指針 全7巻揃

¥5,400

かくし芸のすすめ

¥5,000

人生を変える80対20の法則 増補リニューアル版

¥1,100

埼玉の神社 全3冊揃

¥55,000

人間向上の知恵

¥4,500

全国年中行事辞典

¥3,700

日蓮聖人名言集

¥3,980

サロメと名言集

¥3,500

格闘技が紅白に勝った日 2003年大晦日興行戦争の記録

¥1,000

闘魂の記録

¥3,500

創造への挑戦

¥8,000

想い出の紅白歌合戦

¥1,500

フォードの産業哲学

¥6,000

射雕英雄伝(全38冊)漫画版

¥36,300

増田明美のさぁ走りましょう

¥3,000

民友マンガ博’85 日本漫画家協会会員の肉筆赤ベコ年賀状155枚 石森章太...

¥2,000,000

だいまる 第12巻第1号 <大正16年1月号>

¥25,300

悩みも苦しみもメッタ斬り!

¥3,520

チャールズ・エリスが選ぶ大投資家の名言

¥3,500

大阪商船株式会社 現状及将来

¥18,000

東京都古書籍商業協同組合

所在地:東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館内東京都公安委員会許可済 許可番号 301026602392

Copyright c 2014 東京都古書籍商業協同組合 All rights reserved.