■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

。.☆.:* その208・7月25日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国930書店参加、データ約600万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

☆INDEX☆

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

1.古本屋ツアー・イン・ジャパンの2016年上半期活動報告

古本屋ツーリスト 小山力也

2.『まっ直ぐに本を売る–ラディカルな出版「直取引」の方法』

石橋毅史

3.「書店は面倒くさい。民主主義は面倒くさい。されど、さればこそ」

福嶋 聡

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━【古本屋ツアー・イン・ジャパン】━━━━━━━

古本屋ツアー・イン・ジャパンの2016年上半期活動報告

古本屋ツーリスト 小山力也

古本神のひとりである岡崎武志氏と力を合わせ、この三月に「古本

屋写真集」を上梓出来たのは、過分な幸甚であった。年始早々から

ほぼその制作に全力を注ぎ、己の職業でもないのに、古本屋に身も

心も捧げるような三ヶ月間…だが実はその裏で、今年で九年目に突

入した古本屋ツーリスト人生を揺さぶりまくる大プロジェクトも、

すでにその歯車をギクリギクリと動かし始めていた…。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=2832

『古本屋ツアー・イン・ジャパン』 2008年5月からスタートした、

日本全国の古本屋&古本が売っている場所の、全調査踏破を目指す

無謀なブログ。「フォニャルフ」の屋号で古本販売に従事すること

も。ブログ記事を厳選しまとめた『古本屋ツアー・イン・ジャパン

(原書房)』と、神保町についてまとめた『古本屋ツアー・イン・

神保町』さらには首都圏沿線の古本屋約700軒をガイドした『古本屋

ツアー・イン・首都圏沿線』(共に本の雑誌社)、さらにさらに「古

本屋ツアー・イン・ジャパン それから(原書房)」が発売中。共編

に『野呂邦暢古本屋写真集』があり、同著と兄弟編の岡崎武志氏との

共著『古本屋写真集』(共に盛林堂書房)も発売中。とにかく派手に

どこまでも古本屋にまみれ、『全国古本屋全集』を作る野望に着々と

前進しながらて生きている。

http://furuhonya-tour.seesaa.net/

━━━━━━━━━━【自著を語る(167)】━━━━━━━━━━━

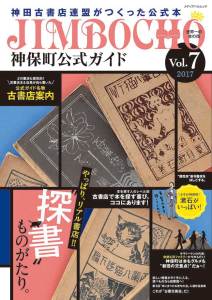

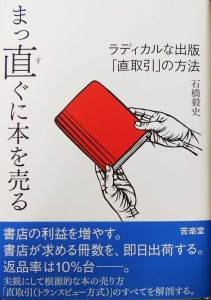

『まっ直ぐに本を売る――ラディカルな出版「直取引」の方法』

石橋毅史

これから出版社や書店を始める人。本に関わる仕事をする可能性が

ある人。 まずは、そうした人たちに知ってほしいと願いながら書

きました。

新本の流通に問題があると感じている人。

本が生まれ、読者に届くまでの過程に関心のある人。

そうした人たちにも、読んでほしいと思っています。

2001年に創業した出版社・トランスビューを主な取材対象とし、

「出版社―書店間の直取引」について、その方法をできるだけ詳しく、

わかりやすく紹介することを目指しました。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=2840

『まっ直ぐに本を売る』 石橋 毅史 著

苦楽堂 定価:1800円+税 好評発売中!

http://kurakudo.co.jp/

━━━━━━━━━━【自著を語る(168)】━━━━━━━━━━━

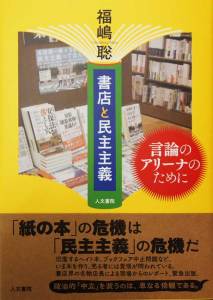

「書店は面倒くさい。民主主義は面倒くさい。されど、さればこそ」

福嶋 聡

「嫌韓」「呆韓」「誅韓」・・・。ある日気がつくと、店の書棚が

隣国を誹謗するタイトルで溢れている。一方で、日本がどれだけ優

れているかを自画自賛する本が立ち並ぶ。相手を貶めて自分を優位

に見せるという、最もみっともない驕りの姿である。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=2845

『書店と民主主義』 福嶋 聡 著

人文書院 定価:1,600円+税 好評発売中!

http://www.jimbunshoin.co.jp/book/b222590.html

━━━━━━━━━━━━━【次回予告】━━━━━━━━━━━━

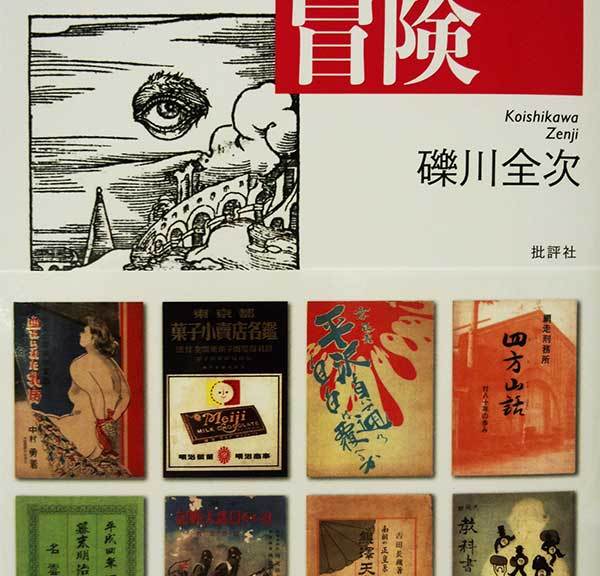

『雑学の冒険 国会図書館にない100冊の本』礫川 全次 著

批評社刊 価格 1,700円+税 好評発売中!

http://www.hihyosya.co.jp/ISBN978-4-8265-0644-1.html

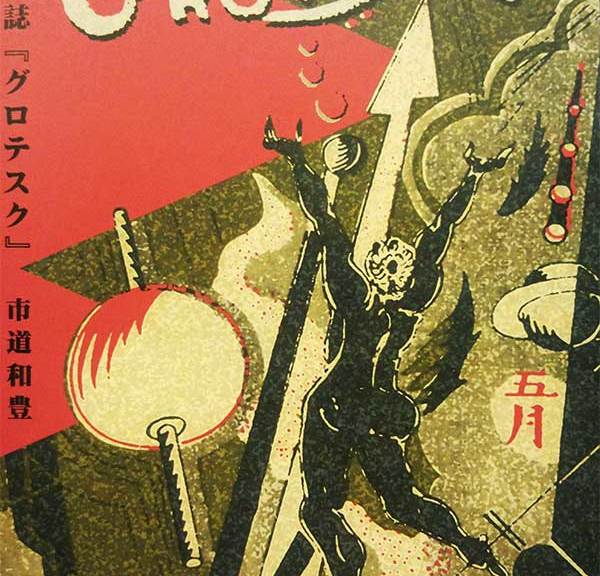

『与太雑誌『グロテスク』』 市道 和豊 著

自費出版 頒布価格 2,000円(税・送料込)

申込み先ページ

http://www.kosho.ne.jp/contact.html

━━━━━━━━━【日本の古本屋即売展情報】━━━━━━━━

8月~9月の即売展情報

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=19

┌─────────────────────────┐

次回は2016年8月中旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の全国の古書店に ☆*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジンその208 2016.7.25

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋事業部」

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL http://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部:殿木祐介

編集長:藤原栄志郎

==============================