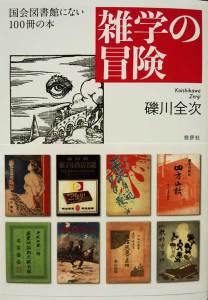

『雑学の冒険 国会図書館にない100冊の本』礫川 全次 |

| 高校生のころに古本屋通いを始め、すでに半世紀近く経ちます。この間に入手した古書、手放した古書の思い出は尽きませんが、最も思い出深いのは、村岡素一郎『史疑 徳川家康事蹟』(民友社、一九〇二)という本です。この本を読んでいて、ピンと来るものがあり、『史疑 幻の家康論』(批評社、一九九四)という本を書き上げました。一冊の古書のおかげで、一冊の新著を世に送ることができたわけで、物書き冥利に尽きる古書でした。 最近、蔵書削減の必要に迫られ、雑多な蔵書を処分しているうちに、ひとつのテーマが浮かびました。「国会図書館にない100冊の本」。国会図書館にない本というのは、意外にあるもので、すぐに130冊ほどの「候補」を選び出すことができました。この段階で書肆に相談したところ、『雑学の冒険-国会図書館にない100冊の本』として、ゴーサインが出ました。これが、本年2月ごろだったと思います。 まず、紹介する価値のありそうなものを100冊選びました。うち98冊は礫川の蔵書、1冊は影印の形で読み、1冊は図書館で閲覧しました。これら100冊の表紙などを図像で紹介したあと、内容について短く解説してゆきました。これを第三章としてメインとし、第一章、第二章で、どういう本が国会図書館にないのか、どうして国会図書館にない本が生じるのかについて考察しました。第四章は、「書物を愛する方々へのメッセージ」としました。古書好きの皆様、古書業界で働く皆さまへのメッセージも含まれていますので、参照頂ければ幸いです。 この本を出したあと、100冊のうち、最も貴重な本はどれですか、とか、最も愛着のある本はどれですか、などと聞かれることがありました。どれが、とれが最も貴重なのかは、私には判断がつきません。ただ、ここで紹介した100冊の半分以上は、100円から300円の古書価で買い求めたものです。最も愛着のある本は、答えることができます。それは、菓子商業新報編『東京都 菓子小売店名鑑』(菓子新報社、一九五六)です。これほどマニアックな本、これほど読んでいて飽きない本というのは、そうザラにはないと確信しています。

|

|

Copyright (c) 2016 東京都古書籍商業協同組合 |