1. 曖昧な記憶からでも見つかる!古本検索に使えるツール&サービス

曖昧な情報でも検索できる“記憶支援型”サービス

あやふや書庫

「あやふや書庫」は、うろ覚えの本に関する記憶をX(旧Twitter)投稿し、それに対して他のユーザーが本の候補を挙げてくれる参加型サービスです。月に1度サイト運営者が投稿を吸い上げ、選ばれた投稿があやふや文庫のX(旧Twitter)にユーザー投稿を掲載し、それを読んだ読書好きのユーザーが、タイトルなどを考えたり、意見を交換したりすることができるようになっています。思い出せるキーワードや印象に残った表現をX(旧Twitter)投稿することで、共通の記憶を持った誰かがタイトルを教えてくれるかもしれません。記憶の断片を頼りに本を探したいときに役立ちます。

参考:

あやふや書庫

また、「あやふや本の検索サービス「ayafuya.work」は、読みたいのにタイトルや著者を思い出せない本を探すときに役立つツールです。検索窓にキーワードを入力すると、X(旧Twitter)に投稿されたユーザーの書き込みに直接アクセスできます。投稿には「うろ覚えの本の特徴」を書いたものが多く、他のユーザーがその内容に答えている場合もあるため、思わぬ発見や有力な情報につながることがあります。例えば「猫 青い表紙」といった断片的な記憶でも検索可能で、同じ経験を持つ読者から具体的な書籍名が示されることも少なくありません。単なる検索エンジンでは見つかりにくい“あやふやな記憶”を頼りに本を探せるのが最大の特徴で、本好きの間で口コミ的に広がっているユニークなサービスです。

参考:

あやふや書庫 検索

Googleブックス

Googleブックスでは、書籍の中身を検索することができます。覚えている一文やフレーズ、登場人物のセリフなどを入力することで、そのキーワードを含む書籍を表示してくれます。タイトルが不明でも本文記憶から書籍を突き止めたいときに非常に有効なツールです。

また、Googleが提供する書籍検索サービスで、膨大な数の書籍データベースからキーワードやフレーズをもとに検索できるのが特徴です。例えば「運命だと思った。」といった一文を入力すると、そのフレーズを含む本の候補が一覧表示されます。通常の検索では著者名や書名が必要ですが、断片的な記憶や印象的な一節しか思い出せないときに非常に有効です。また、書籍によってはプレビュー機能が利用でき、実際に本文の一部を確認しながら探すこともできます。気になる本が見つかれば、そのまま購入ページや図書館情報へのリンクも表示されるため、読みたい本へのアクセスがスムーズです。タイトルを思い出せないときや、本の断片的な記憶からもう一度出会いたいときに頼れる便利なサービスといえるでしょう。

参考:

Googleブックス

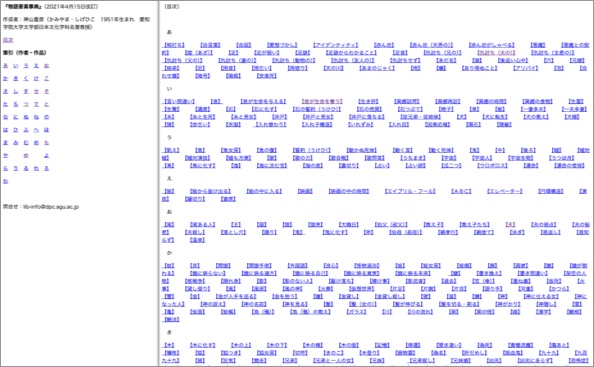

物語要素事典

物語要素事典は、愛知学院大学図書館が提供する書籍探索サービスで、登場人物の性格・舞台・事件といった「物語の要素」から書籍を逆引きできるユニークなデータベースです。物語のシチュエーションなどの要素を手がかりに本を探すことができ、内容の雰囲気だけが記憶に残っている場合でも見つけやすくなります。

例えば「仇討ち(夫の)」「言い間違い」「ロボット」など、記憶に残る断片的な情景やキャラクターの特徴だけで絞り込めるのが魅力です。すでにあるカテゴリ要素に基づいて該当する書籍がリストアップされているので、目星がついたら本文や概要を読んで確かめる流れもスムーズです。記憶の断片を手がかりに本を探したいとき、新たな出会いに導いてくれるまさに“記憶からの逆引き検索”の拠点と言えるサービスです。

参考:

物語要素事典

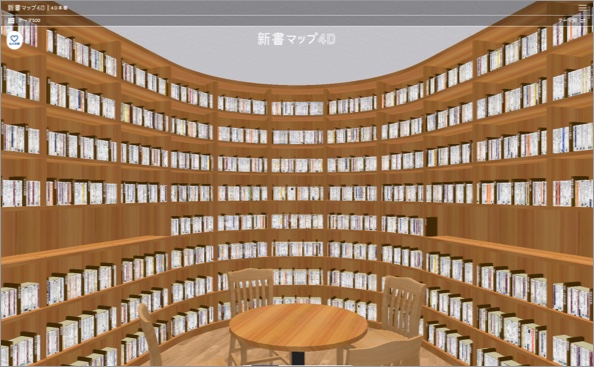

新書マップ4D

新書マップ4Dが提供する「4D本棚」は、仮想3D空間に最大約23,000〜37,000冊の新書が並んだ大型書棚を再現した、まるで書店の新書コーナーを歩いているかのような読書体験を実現するサービスです。テーマ順・レーベル順・タイトル順・逆引きタイトル順・著書名順・刊行年順の観点で自由に本を並び替えられるのも特徴で、並べ替えの軸を加味した空間構成ゆえに「4D」と呼ばれています。気になる背表紙に手を伸ばすようにクリックすれば、書影・概要・目次・関連書籍・購入ページへとスムーズにアクセス可能で、読みたい本が決まっていなくても広がる本との出会いを促進します。さらに「私の本棚」機能では自分のお気に入り新書を保存・整理でき、そこから連想検索によって、新しい関連本を導き出す「連想本棚」も活用可能です。実際に本屋の書棚を眺めるように、立ち寄り体験や偶然の発見を楽しみたい人にぴったりのサービスです。

参考:

新書マップ

類書・テーマ・感覚から近い本を探せるレコメンド型サービス

本が好き!

「本が好き!」は、一般の読書好きが自由に書評を投稿し、共感や対話を通じて本とつながるレビュー型読書コミュニティです。無料会員登録すれば、書評の投稿以外にも、他の読者のレビューに「いいね」やコメントを送ったり、本の話題で会話を広げたりできます。さらに「献本」サービスを利用することで、新刊のプレゼントに応募でき、当選者はレビューを投稿することで書評の輪を広げることも可能です。多くの書評が400文字以上の長文である点も特徴で、深い感想や洞察をじっくり読みたい人にとって魅力的な場となっています。深めに書かれたレビューから本を探したい人や自分の読書体験を丁寧に表現したい人におすすめです。

参考:

本が好き!

YouTubeなどの書評系個人投稿

個人のレビュー投稿は感情がこもっているため、記憶の感触とリンクしやすいのが特徴です。「泣けた」「衝撃を受けた」などのワードで書評動画や記事を探すと、記憶と一致する一冊が見つかることもあります。SNSと合わせて活用すると効果的です。

見つけた候補を実際に探せる検索・流通サイト

日本の古本屋

「日本の古本屋」は全国の老舗古書店が加盟する古本の横断検索サイトで、書名の一部や著者名、ジャンルからでも検索可能です。書影から探せるリストもあり、表紙の記憶がある人にとっては大きな手がかりになります。検索結果から在庫のある店舗もすぐに確認でき、購入までスムーズに進めるのが魅力です。

参考:

日本の古本屋

日本の古本屋:書影から探せる書籍リスト

「日本の古本屋」が提供する「書影から探せる書籍リスト」は、書名が思い出せない方や視覚的な記憶を頼りに古本を探したい方に最適なページです。掲載されている本の一覧には、実際の書影(表紙画像)が並んでおり、記憶に残る色合いやデザインから目的の書籍を見つけやすくなっています。リストは定期的に更新され、ジャンルを問わず幅広い書籍が紹介されています。うろ覚えでも「見たことある本」に出会える確率が高まる便利な探索ツールです。

2. 検索精度を高めるための“入力ワードと整理術”

書名が思い出せないときに活かすヒントの引き出し方

覚えている表紙の色やレイアウトをメモに残す。

書籍の内容が思い出せなくても、表紙の色合いやレイアウト、タイトルの配置などの視覚的情報は記憶に残っていることが多いです。そうした要素をメモしておくことで、後から書影一覧サイトなどを活用する際の有効な手がかりになります。さらに、スマホで簡単にスケッチしたり色だけでもメモすれば、他人に相談するときも伝わりやすく、検索の効率がぐっと高まります。

登場人物・地名・ストーリー断片などを洗い出す。

物語の中に出てきた人物名や地名、印象的な出来事などを箇条書きで洗い出すことで、検索時に使える具体的なキーワードになります。断片的でも、複数の手がかりを組み合わせることで特定に近づけます。加えて、固有名詞だけでなく「兄妹の関係」「戦争が背景」などの抽象的な特徴も役立ちます。断片を多角的に並べることで、意外な一致を見つけやすくなります。

読書した場所・時間・背景的な情報も整理しておく。

「あの旅行中に読んだ」「学生時代の図書室で見た」など、読んだ時期やシーンと結びついた情報も検索の手助けになります。古本屋や図書館の利用履歴、購入履歴を調べるヒントにもなり得ます。さらに、友人から借りた本や授業の課題図書など、そのときの状況を思い返すと記憶が補強されやすいです。背景的な情報は思わぬ角度から検索の糸口になります。

「他に読んでいた本」と照らし合わせると記憶が鮮明になることも。

同じ時期に読んでいた本や同じジャンルの作品と関連付けて思い出すことで、記憶がよみがえるケースもあります。読書メーターや購入履歴などから関連書籍をチェックしてみるのも効果的です。また、友人と一緒に読んで感想を話した本やSNSに投稿した読書記録を振り返ると、当時の流れがつながりやすくなります。関連付けは忘れた本を思い出す強力な補助手段です。

キーワード入力時の曖昧検索テクニック

「〇〇っぽい」「〇〇だったかも」といった文で検索できるサイトを使う。

曖昧な記憶でも、そのまま入力してヒントを得られるサービス(例:あやふや文庫)を活用すると、ピンとくる書籍に出会える確率が上がります。うろ覚えの情報は、そのまま形にして検索へ。さらに、SNS連携型のサービスでは他のユーザーが補足してくれることもあり、自分一人では思い出せない要素が引き出されるケースもあります。

表記ブレ(旧字・カナ変換)や類語を試してみる。

「さい」「斎」「齋」などの旧字体や、「カタカナ→ひらがな」変換を試すことで、検索漏れを防げます。また、「戦争」→「紛争」「戦い」などの類語も活用して、異なる視点で検索してみましょう。加えて、作者名についても「姓だけ」「名前の一部」など異なる入力方法を試すと、意外な形で候補が浮上することがあります。

ジャンル・感情・登場キャラなどの複合ワードで攻める。

「SF 少女 主人公」「泣ける 犬 小説」のように、テーマや感情・キャラクターを組み合わせた検索は、書名が不明なときに有効です。検索結果から連想する情報が記憶を刺激することもあります。とくに感情表現は強い検索フックとなり、「切ない 恋愛 小説」など感覚的なワードを使うと意外に精度が高くなります。

曖昧さを武器にして、範囲を広めの検索でヒットを狙う。

思い切って絞り込みすぎず、あえて広範囲で検索することで思わぬヒットがあるかもしれません。情報を詰め込みすぎず、少し“緩め”の条件で検索を重ねていくのも一つの戦略です。たとえば「猫 小説」だけでも多数の候補が出るため、その中で表紙やあらすじを確認しながら徐々に絞り込むと、忘れていた本に行き当たる可能性が高まります。

見つけ出すための“検索導線”を作る

曖昧記憶 → 検索支援系ツールでヒントを得る。

最初は記憶の断片をもとに、あやふや文庫や物語要素事典のような支援サービスを使って書名やキーワードの候補を得ましょう。少しずつ情報が具体化していくことで、検索精度が向上します。特に断片的な表現でも受け止めてくれるサービスは、曖昧な記憶を強みに変えてくれる心強い入口となります。

候補が出てきたら → 古本検索サイトや図書館検索へ移行。

書名や著者名などの確度が高まったら、「日本の古本屋」などで在庫を検索します。検索履歴や候補リストを保存しておくと、再度見直すときにも便利です。購入可能な古書店情報や貸出状況が同時に分かるため、入手ルートをすぐに確保できるのも大きなメリットです。

特定が難しければ → SNS・店舗・人に頼って確認。

どうしても検索で特定できない場合は、SNSでの呼びかけや書店員・司書への相談も視野に入れましょう。ビジュアル記憶があるなら書影を見せて聞くのも一つの方法です。経験豊富な読書仲間や専門スタッフの知識は、データベース検索では得られない貴重な助けになることがあります。

最後まであきらめずに「検索⇄確認」を繰り返すのが近道。

一度で見つからなくても、検索条件やツールを変えて何度もチャレンジすることで、少しずつ目当ての本に近づけます。記憶と情報をつなぎ直すことで、思いがけない再会が訪れるかもしれません。根気強く試すことで、探し求めていた一冊が突然目の前に現れる瞬間を迎えられるでしょう。