1. 本選びに役立つレビューサイトを一覧で紹介

1-1. 人気のレビューサイトを知っておこう

読書メーター:日本最大級の読書SNS

読書メーターは、本の「読んだ・読んでる・積読・読みたい」を記録できる読書管理サービスです。冊数やページ数を自動集計し、月ごとの推移もグラフで確認できます。相性・共読機能で好みが近いユーザーや感想に出会えます。本棚で複数分類でき、フォローで知人の読書状況も追えます。著者を登録すると新刊通知が届き、著者別の読書傾向も把握できます。Webとアプリから無料で利用できます。

参考:

読書メーター

ブクログ:本棚形式でレビューも充実

ブクログは、読書の記録とレビュー共有ができるサービスです。Webやアプリで本棚を簡単に作成し、読んだ/読んでいる/積読/読みたいなどの読書状況を登録できます。感想・レビューの投稿や閲覧に加え、読書メモ・読書グラフ・読書目標で自己管理を支援します。新刊情報やランキングをチェックでき、タイムラインで友人の活動も把握できます。本棚デザインのカスタマイズにも対応し、楽しみながら読書の発見と継続を後押しします。

参考:

ブクログ

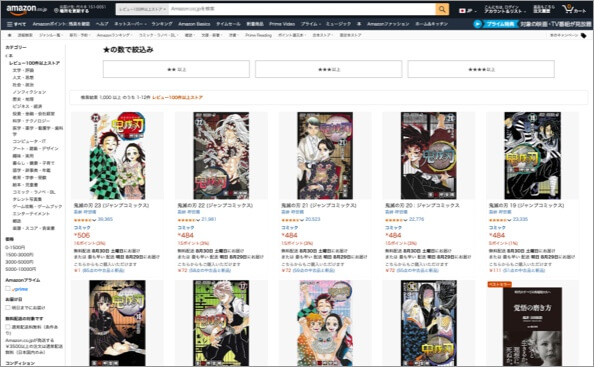

Amazonレビュー:ユーザー数最多のコメント源

Amazonレビューは、圧倒的なユーザー数によって投稿されるレビュー量が最大の強みです。新刊からベストセラー、マイナーな作品まで幅広くカバーされており、良い点・悪い点が率直に書かれている点も特徴です。ただし感情的な意見もあるため、冷静に読み解く力も求められます。各商品の価格・在庫・配送目安を確認でき、紙の文庫版だけでなくKindle版やAudible版などの形式も同一画面で比較できます。並べ替えやフィルターで条件を絞り、商品詳細に進むとより詳しいレビューや購入オプションを確認できます。また、ベストセラー表示やポイント付与の有無、キャンペーン対象かどうかも表示されます。気になる本はリストに保存し、後からまとめて注文できます。レビュー件数や星評価を目安に選べます。価格帯や配送オプションで比較もしやすいです。

参考:

Amazonレビュー

Honya ClubなどEC系レビューも参考に

Honya Clubは、書店系ECサイトのレビューもチェックしておきたいポイントです。実際に購入した人のコメントが中心で、内容の信頼性が高いのが特長です。また、配送スピードやサービス面の評価も参考になるため、購入を検討している方には特に便利です。また、書籍・雑誌・コミックなどを検索・予約・購入でき、全国の加盟書店で店頭受取を選べば送料無料で受け取れます(宅配も可)。新刊予約やランキングからも探せ、ポイント連携や法人向け利用の案内もあります。約1,500店の加盟網で、出張先でも受け取りやすいのが特長です。

参考:

Honya Club

1-2. ジャンルや目的に合ったレビューサイトを使い分ける

小説・エッセイ中心ならSNS型サイトがおすすめ

小説やエッセイなど、物語性のあるジャンルを楽しみたい方にはSNS型のレビューサイトがぴったりです。「本が好き!」は、読書好きが自由に書評を投稿し、共感や対話を通じて本との出会いを広げられるレビューコミュニティです。無料会員になると、書評の投稿に加えて、他のユーザーのレビューへ「いいね」やコメントで反応したり、話題スレッドで交流したりできます。新刊を提供する「献本」企画にも応募でき、当選者は読後レビューを公開して読書の輪をさらに拡げます。投稿は400字以上の長文が多く、踏み込んだ感想や洞察を読みたい人、あるいは自分の読書体験を丁寧に綴りたい人に特に向いています。

参考:

本が好き!

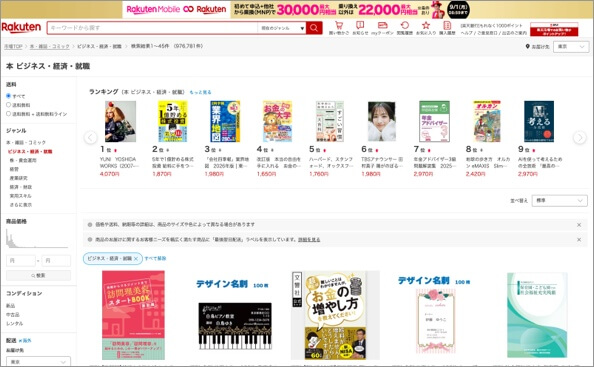

ビジネス書や実用書は楽天のレビューが便利

実用的な内容を求めるビジネス書や自己啓発本では、楽天市場のレビューが参考になります。読者がどのように活用しているか、読みやすさや効果についての実体験が多く投稿されています。購入者のリアルな声が集まるため、実用性の有無を判断するのに最適な情報源です。株・資金運用/経営/経済・財政/実用スキル/経理/マーケティング・セールス/就職・転職/リーダーシップ・マネジメントなどの小分類から探せます。価格帯・新品/中古/レンタル、送料無料、「最強翌日配送」、レビュー評価、ギフト対応などで詳細絞り込みができ、人気ランキングや在庫・お届け目安も確認できます。

参考:

楽天ビジネス書検索

学術書は専門家のブログや大学サイトの評価も参考に

専門性の高い学術書については、一般的なレビューサイトでは情報が不足しがちです。書評空間は、プロの読み手による本格的な書評をまとめたブログです。特集には「東大生100人、おすすめの100冊」「大阪大学『ショセキカ』プロジェクト」などがあり、学術書から人文・社会まで幅広いテーマを深掘りします。各記事は作品の背景・文脈まで踏み込み、選書の参考や読後の理解を深めたい読者に向いています。サイト上部メニューから特集や最新記事にアクセスできます。

参考:

書評空間(紀伊国屋書店)

じんぶん堂は、出版社と朝日新聞社が共同で運営する“人文書”に特化したウェブサイトです。哲学・思想/歴史・社会/文化・芸術/自然・科学/教養などのカテゴリで、新着記事や連載、著者・編集者による寄稿・インタビューを掲載し、人文書の魅力を深掘りして紹介します。人文分野の新刊動向や読みどころを体系的にたどりたい読者に便利な入口になっています。

参考:

じんぶん堂(朝日新聞社)

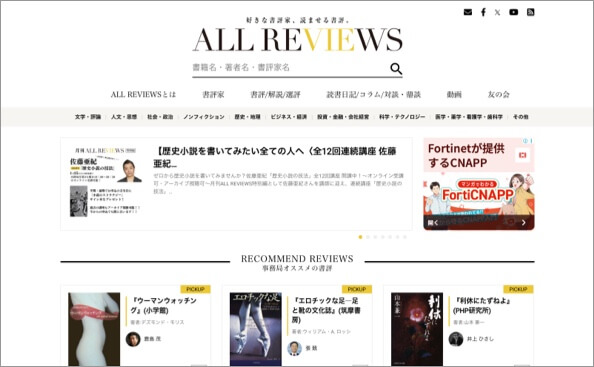

ALLREVIEWSは、新聞・雑誌などの活字メディアに掲載された書評を再録し、無料で読める書評アーカイブ型ウェブサイトです。好みの書評家の文章を横断的に探せ、気になった本の購入にもつなげられます。仏文学者・鹿島茂氏の構想で立ち上げられ、「過去の書評を活かして本を読み継ぐ」ことを理念に運営されています。学問的背景や研究者の視点が得られるため、信頼度の高い書籍選びに役立ちます。

1-3. 海外のレビューサイトも活用して視野を広げる

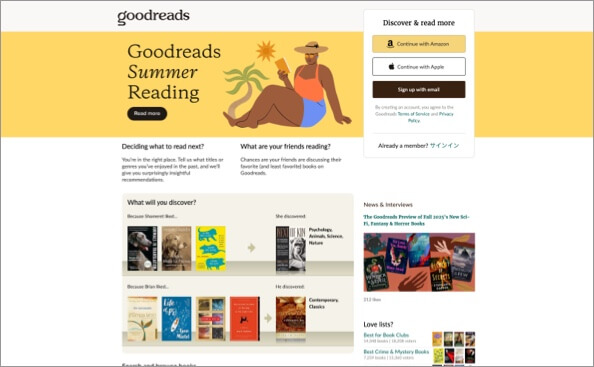

Goodreads:英語書籍中心の世界的レビューサイト

Goodreadsは、次に読む一冊を見つけやすくする世界最大級の読書コミュニティです。英語圏を中心に世界中で利用されているレビューサイトで、数千万のユーザーが登録しています。海外の最新書籍情報や、翻訳前の原書レビューもチェックできるため、海外文学や専門書の動向を知る手段としても優秀です。多言語ユーザーによる感想も参考になります。読了・読書中・積読・読みたいの管理、レビュー閲覧・投稿、友人の本棚共有やパーソナライズ推薦が利用できます。

参考:

Goodreads

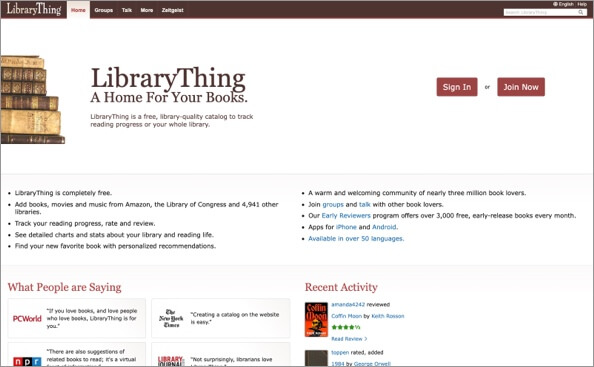

LibraryThing:図書館利用者に人気の読書記録サービス

LibraryThingは、図書館関係者や研究者にも支持される読書記録サービスで、学術的な書籍のレビューも豊富に揃っています。蔵書管理やタグ機能が充実しており、長期的に読書データを蓄積したいユーザーにもおすすめ。公共図書館との連携機能もあり、調査や研究にも役立ちます。Amazonや多数の図書館データから本・映画・音楽を取り込み、タグ付け・分類、統計表示、パーソナライズ推薦、コミュニティ(グループ/掲示板)を利用できます。

参考:

LibraryThing

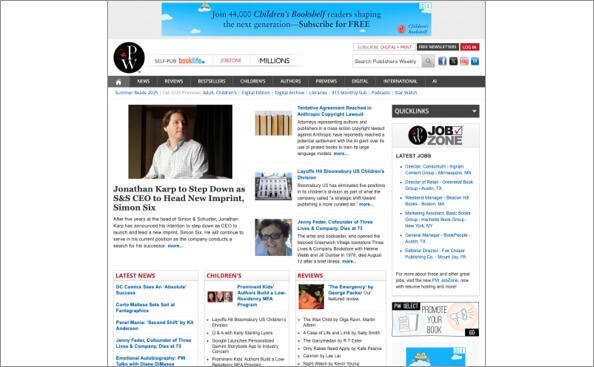

出版社の海外レビューも新しい視点になる

Publishers Weeklyは、アメリカの老舗出版社情報誌が運営するレビューサイトで、出版前の書籍紹介や業界ニュースも豊富です。翻訳前の評価や書籍の市場動向をいち早くつかめるため、出版関係者や書評ブロガーにも重宝されています。ビジネス書や学術書のレビューも充実しています。

翻訳前の原書情報を事前にチェックできるメリット

海外レビューサイトを活用する最大のメリットは、翻訳される前の原書情報を早期に得られることです。話題になる前に読みたい、翻訳待ちの間に原書で読んでおきたいというニーズにも応えます。英語力がある人はもちろん、内容要約だけでも大まかな雰囲気をつかむことが可能です。

2. 本音のレビューを読み解く!レビューサイトの使い方と注意点

2-1. 本探しのヒントになるレビューの見方

レビュー数と平均評価の両方を見るのが基本

レビュー数と平均評価の両方を見るのが基本です。まず件数は最低でも50〜100件以上を目安にすると、偏りが薄まります。平均点だけでなく★1〜★5の分布で「★3中心の山型」か「★1と★5の二極化」かを確認します。直近3か月の新しいレビューに絞って傾向を見直し、改訂版・新版・翻訳版など版の違いも別物として比較すると判断精度が上がります。

読者の年齢層・読書歴が分かると参考度が上がる

読者の年齢層・読書歴が分かると参考度が上がります。プロフィールや自己紹介、過去レビューの蔵書傾向(同ジャンルの既読数、関連シリーズの読了状況)をざっと確認します。ビジネス書なら職種や経験年数、小説なら好む作家の系統が近いかを見ると、自分に近い価値観の評価を拾えます。初心者向け/上級者向けの記載も選書の目安になります。

ネタバレレビューと感想系レビューを見分ける

ネタバレレビューと感想系レビューを見分けることが大切です。タイトルに「ネタバレあり」と明記、章ごとの要約や結末・犯人に触れる表現、クライマックスの引用が多いものは回避します。実用書は要点整理タイプが有益な一方、小説・ミステリーは感情やテーマ解釈中心の感想系を優先。まず冒頭と末尾だけを確認し、危険な記述がないかスクリーニングしてから読み進めます。

レビュー文の長さにも価値がある

レビュー文の長さにも価値があります。短文は購入直後の率直な温度感や不満点を素早く把握でき、数を集めてトレンドを見るのに向きます。長文は引用・根拠・比較作品が示されることが多く、背景理解や適切な読者像の把握に役立ちます。長文は見出しや箇条書きの有無、主観と要約のバランスをチェックし、要点をメモ化。最後に短評を複数読んで最終判断を補正します。

2-2. レビューを過信しすぎないためのポイント

極端な評価(★1や★5)は理由を確認する

レビューが極端に低評価・高評価の場合は、感情的な反応や個人的事情が反映されていることがあります。どの章・どの点に失望/感動したのか、比較対象や再現性、読了の有無、期待値とのギャップが具体的に書かれているかを確認します。投稿日や他レビューとの整合も見て、「参考になった」順・新着順・最低/最高評価順で見比べると判断の精度が上がります。

同じ内容のレビューが並ぶ本はプロモーションの可能性も

似た文面や同一表現が連続する場合、販促キャンペーンやコピペ投稿の可能性があります。アカウント作成日や他作品のレビュー履歴、語尾の不自然な統一、具体例や引用の欠如、発売直後の同時多発投稿などをチェックします。賛否いずれかに偏る情報に流されないよう、中立的・批判的なレビューも合わせて読み、別サイトの評価も参照すると安心です。

出版直後のレビュー数は偏ることが多い

発売直後は熱心なファンや関係者の好意的レビューが集まりやすく、平均点が実態より高く見えることがあります。数週間〜1〜3か月ほど経過してからの投稿は読者層が広がり、具体的な長所・短所が出そろいやすくなります。平均評価の推移、改訂版や増補版の有無、版の違いによる内容差も確認し、早期の熱量を割り引いて評価すると冷静に選べます。

レビューと自分の読書目的をすり合わせよう

高評価でも、自分の目的に合うとは限りません。感動したいのか、知識を得たいのか、実務で使いたいのかを先に言語化し、「想定読者」「難易度」「実践例や図表の有無」「国内事例か海外中心か」をレビューから拾います。目次や試し読みも併用し、合致度が低ければ候補から外す“捨て基準”を持つと、ミスマッチを減らして満足度の高い選書につながります。

2-3. 目的別にレビューを使い分けるコツ

購入前の「比較検討」に役立つレビュー探し

ど複数候補を3〜5冊ほど並べ、レビューの評価分布・直近の投稿・具体例の有無を比較すると差が見えます。価格・ページ数・判型だけでなく、図表や索引、事例の新しさ、改訂や増補の有無も確認しましょう。章立てと対象読者の明記、電子版の可読性(図版の見やすさ)までチェックすると、納得感の高い一冊を選びやすくなります。

読後の「共感」や「解釈探し」にも使える

読了後は、共感できた点・引っかかった点を軸にレビューを読み比べると理解が深まります。難解な本は、引用やページ参照を伴う考察レビューが手がかりになります。自分と異なる立場の解釈も意識的に読み、賛否の根拠をメモ化すると再読の価値が上がり、読書体験を長く楽しめます。

プレゼント用の選書には年齢層・読者傾向に注目

レビュー中の「中高生向け」「ビギナーに最適」「実務者向け」といった記述は重要なヒントになります。文字量や専門性、図版の多さ、ユーモアの度合い、重いテーマの有無など相手の嗜好に合うかを確認しましょう。装丁の雰囲気や帯文のトーン、贈る場面(昇進・入学)のフォーマル度も合わせて判断すると失敗が減ります。

シリーズ物や続編の評価も事前にチェック

刊行順と物語の時系列が一致しない作品もあるため、推奨読書順の記述を確認します。巻ごとの評価推移、途中から難度が上がるポイント、前作未読での理解度、外伝・短編集の位置付けも要チェックです。未完リスクや入手性(絶版・電子のみ)も合わせて見ておくと、満足度の高い読書計画が立てやすくなります。

3. 自分でも投稿してみよう!レビューを書く魅力と始め方

3-1. レビュー投稿のメリットを知る

読書の記録になるので内容が記憶に残る

レビューを書くことで要点や印象が整理され、長期記憶に残りやすくなります。さらに「三行要約+心に残った引用+次に試すこと」をテンプレ化し、タグや評価を付けておくと後日検索もしやすくなります。月末に一覧で振り返る習慣を作ると、再読の判断や関連書の発見にもつながります。

読者同士での共感や交流が生まれる

レビューを介して「同じ箇所で共感した」「別の解釈が腑に落ちた」といった対話が生まれます。引用箇所とページを添え、ネタバレ配慮の一言やオープンクエスチョンを加えると建設的な交流が広がります。SNS型サイトではコメントやスレッドで議論が深まり、読書体験が立体化します。

書くことで読書の理解が深まる

人に伝える前提で文章化すると、テーマや構成、人物の変化が自分の言葉で整理できます。PREP法(結論→理由→具体例→再結論)や見出し分けで骨子を明確にすると理解が定着します。実用書なら「学び→適用場面→次のアクション」を書き出すことで、読後の行動にも結びつきます。

新しい本をおすすめされるきっかけにも

継続投稿で好みが可視化され、「この本も合いそうです」と提案を受けやすくなります。プロフィールに関心ジャンルを記載し、ベスト10やタグ付き本棚を公開すると推薦精度が上がります。フォローや相性機能、リスト共有を活用すれば、見逃していた良書との出会いが増えます。

3-2. 初心者でも続けやすいレビュー投稿のコツ

内容より感想を中心に書いても大丈夫

要約や評価にこだわらず、「どこが面白かった/刺さった」「なぜそう感じた」「誰に薦めたいか」の三点だけでも十分です。短い引用(10〜50字)を添えると記憶が定着します。物語作品ではネタバレ配慮を一言添え、核心は伏せて感情や気づきを中心に書くと安心して読んでもらえます。

自分の読書スタイルに合った形式を見つけよう

じっくり書くなら「結論→理由→具体例→ひとこと」でまとめると整理しやすいです。短く済ませたい人は、箇条書き3行(気づき/学んだこと/一言)でもOKです。読了直後にメモし、翌日に5分だけ整える、月末にまとめを書くなど、続けやすい型にすると習慣になります。

星評価と一言コメントだけでも十分

まずは★の基準を自分用に決めます(例:★3=普通、★4=人にすすめたい)。そのうえで「一言+理由を一つ」書くだけで立派な記録になります。タグ(例:#再読 #実務で使う)を付けておくと、後から探しやすくなります。時間があるときに追記すれば厚みも出ます。

マイペースに続けることが長続きの秘訣

毎回しっかり書かなくて大丈夫です。特に心に残った本だけ、月に2冊だけなど、ゆるい目標にすると続きます。10分タイマーを使ってサッと書くのも効果的です。読み切っていない本は「途中メモ」でもOK。無理をしないことが一番のコツです。

3-3. レビュー投稿の注意点とマナー

ネタバレの有無は明記するのがマナー

物語の結末や重要展開に触れる場合は、冒頭1行目に【ネタバレあり】と明記します。章名や「◯章以降の展開に触れます」など具体度を上げると親切です。折りたたみ機能があれば活用し、SNSでは見出し+改行で警告を強調します。投稿後に加筆した際も、ネタバレ範囲が広がったら必ず追記して更新します。

他人の意見を否定せず、自分の視点を大切に

「私は◯◯と感じました」「自分の経験では△△でした」と主語を自分に置き、断定を避けます。反論したいときは「別の見方として」「私にはこう読めました」と前置きし、引用やページ番号など根拠を1点添えます。人格や嗜好を攻撃せず、論点を作品・記述・体験へ限定するのが建設的です。

著者や出版社への配慮も忘れずに

批判を書くときは、事実(誤植・構成・データ出典)と意見(読みづらい・合わない)を分けて記述します。良い例:「期待した論点は得られませんでしたが、事例の多さは参考になりました」。避けたい例:「詐欺」「最低」などのレッテル語。改善点は「〜だとより伝わると思います」と提案形にすると穏当です。

感情的な言葉や断定表現は避ける

「絶対につまらない」「読む価値なし」は避け、「自分には合わなかった」「前提知識が必要で難しく感じた」など主観表現に置き換えます。星評価の根拠を“良かった点/合わなかった点/おすすめ読者”の3項に分けて簡潔に示すと、読み手が判断しやすくなり、レビューの信頼性も高まります。