- 美術出版社(14)

- 文化学園・文化出版局(8)

- 日本図書センター(7)

- 文芸春秋(4)

- チャイルド本社(3)

- 大修館書店(3)

- 平凡社(2)

- 彰国社(2)

- 春秋社(2)

- 朝日新聞社(2)

- 毎日新聞社(2)

- 鳥影社・ロゴス企画部(2)

- 鹿島出版会(2)

- アクシス(1)

- シナリオ作家協会(1)

- シンコーミュージック・エンタテイメント ウルトラ・ヴァイヴ(1)

- ドメス出版(1)

- メディカルレビュー社(1)

- モリサワ(1)

- 八甲田山植物実験所 (東北帝国大学)(1)

- 共立(1)

- 国際情報社(1)

- 國學院大學綜合企画部(1)

- 大日本雄弁会講談社(1)

- 大阪市自然史博物館(1)

- 婦人之友社(1)

- 学燈社(1)

- 学燈社×2(1)

- 富士書店(1)

- 小学館(1)

- 山口女子大学櫻圃會(1)

- 山繭の会(1)

- 岩波書店(1)

- 建知(1)

- 彩流社(1)

- 扶桑社(1)

- 文化出版局(1)

- 新建築社(1)

- 日本ハウジングセンター建築知識事業部(1)

- 日本図書文化協会(1)

- 日本放送出版協会(1)

- 日本未来派(1)

- 日活株式会社製作配給(1)

- 朝日新聞(1)

- 東京都歴史文化財団(1)

- 東方書店(1)

- 毎日中学生(大阪)(1)

- 海軍機關學會(1)

- 潮出版社(1)

- 潮書房光人新社、光人社(1)

- 石風社(1)

- 誠信書房(1)

- 誠文堂新光社(1)

- 鳳山社(1)

- 鹿島研究所出版会(1)

- もっと出版社を見る

人間宣言80年 - 新日本建設、変革の時代を中心に

二〇世紀日本の天皇と君主制

¥4,000

「天皇の玉音放送」

¥900

昭和維新の朝 二・二六事件と軍師齋藤瀏

¥990

天皇七拾年

¥6,800

昭和天皇新聞記事集成 昭和元年~15年

¥7,700

昭和三年十一月 今上天皇御即位式御大禮記念 絵はがき

¥11,000

高松宮日記 全8巻

¥11,550

侍従長の回想

¥6,000

卑弥呼誕生-畿内の弥生社会からヤマト政権へ

¥1,650

昭和から平成へ

¥18,000

昭和天皇ご家族大判古写真 4枚

¥33,000

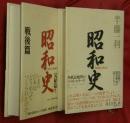

昭和史探索

¥2,750

昭和天皇の戦争 <昭和天皇実録> 第1刷

¥2,980

昭和天皇崩御資料 12点一括

¥30,000

サンデー毎日 緊急増刊 昭和天皇崩御

¥1,800

ドキュメント 昭和天皇 1~5巻

¥3,850

昭和天皇 戦後 全3巻揃

¥3,300

目撃者が語る昭和史 全8冊組 全8巻揃

¥4,273

ドキュメント昭和天皇 第4・5巻 敗戦 上下巻セット

¥2,370

伊勢志摩に両陛下をお迎え志て

¥5,300

昭和天皇 写真集

¥3,000

天皇の研究

¥2,500

秩父宮

¥2,000

昭和天皇遺されし御製

¥2,000

昭和天皇 第1部 (日露戦争と乃木希典の死) 第1刷

¥2,200

侍従長の遺言

¥5,000

近衛文麿

¥2,480

昭和天皇の秘密

¥2,200

朝日新聞 1989年1月7日号外 天皇崩御 昭和終わる 昭和天皇

¥10,000

ドキュメント昭和天皇 全8冊

¥9,000

昭和天皇

¥1,830

昭和四年神戸行幸に関する警備警衛関係資料一括

¥253,000

裕仁天皇

¥15,000

コミケ開催50年 - ポップカルチャーを愉しむ

コミケットカタログ 26

¥1,500

オタクアミーゴス!

¥2,500

美術手帖 1982年5月号 No.496 <特集

¥1,100

日本人の「男らしさ」

¥7,700

ポップ・カルチャー年鑑2007

¥1,500

12人の作家によるアニメーションフィルムの作り方

¥5,500

マニフィック 昭和54年新年号

¥3,000

小松原一男アニメーション画集

¥25,000

日本のマンガ家 日野日出志

¥7,700

Japan Pop

¥3,300

世界の作家たち <講座アニメーション 2>

¥19,800

「秋葉原は今」

¥1,600

アニメの魂

¥1,200

サブカルチャー文学論 <朝日文庫>

¥4,000

ジ・オウム

¥5,000

日本TVアニメーション大全 テレビアニメ50年記念

¥8,500

特別功労賞 日本のアニメをつくった20人

¥3,000

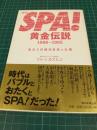

おたくの本

¥1,000

漫画家・アニメ作家人名事典

¥2,800

趣都の誕生

¥1,200

アニメーション

¥3,500

ポップ・カルチャー

¥1,000

オタクの遺伝子 長谷川裕一・SFまんがの世界

¥1,100

イアン・ビュルマ/訳

¥4,950

A Geek in Japan

¥500

揃 東映動画長編アニメ大全集 上下

¥6,000

大塚康生インタビュー アニメーション縦横無尽

¥3,000

東京都古書籍商業協同組合

所在地:東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館内東京都公安委員会許可済 許可番号 301026602392

Copyright c 2014 東京都古書籍商業協同組合 All rights reserved.

![[絵葉書] 昭和参年十二月於横浜港外 御大禮特別大観艦式記念](https://www.kosho.or.jp/upload/save_image/12010425/20240919133729599339_fbc6959f2345ba04cb04b650be173901.jpg)