ウルトラQ60年 - 特撮、SFドラマの魅力

ウルトラマン・クロニクル

¥9,000

新資料解読 ウルトラセブン撮影日誌

¥5,500

ウルトラセブン研究読本 <洋泉社MOOK 別冊映画秘宝>

¥3,000

ウルトラマンタロウ 石川賢とダイナミック・プロ 初版

¥4,980

ウルトラマン解体新書 ターヘルウルトリア

¥4,000

ウルトラマン大百科 <ケイブンシャの大百科 26>

¥3,000

新・ウルトラマン大全集 テレビマガジン特別編集

¥7,047

LA FORET D'ACIER ~LUC ORIENT

¥1,960

ウルトラQ全

¥4,600

講談社のテレビ絵本 ウルトラマン 完全復刻BOX

¥12,000

(未開封トランプ)ウルトラマン -任天堂-

¥13,000

ウルトラマンネクサス

¥5,000

ウルトラ怪獣アートワークス1971-1980

¥3,000

ウルトラマン ウルトラセブン/大怪獣 カード

¥15,000

ウルトラマンランド

¥3,000

円谷英二

¥9,500

怪獣少年の〈復讐〉 70年代怪獣ブームの光と影

¥4,000

ウルトラ兄弟物語/アクションコミックス版/全5巻揃

¥11,000

ウルトラ怪獣大図解

¥3,000

続・ウルトラマン大百科 ケイブンシャの大百科39

¥3,500

成人式 - 大人への第一歩、新たなる人生

オリジナルプリント六切(未トレミング)付 戦後の若者たち

¥100,000

成人の日を祝って 明日をつくる

¥3,000

はたちすぎ

¥500

劇団青年座機関紙16冊一括

¥12,000

戦後の若者たち

¥11,000

ドキュメント 未成年 遠原美喜男写真集

¥19,600

原刊本影印 新青年 全13冊揃

¥80,000

青年バレエグループ 公演プログラム 4部

¥11,000

喜溢華庭:清代宮中少年生活文物展

¥20,900

『青年太陽』 <創刊~3巻5号内21冊>

¥49,500

青年學校 家庭科敎科書 1〜3巻

¥10,000

元服之次第

¥19,800

「二十歳の日記」 昭和28年/東京下町

¥700

若君様 御元服御宮添御用掛 武鑑

¥11,000

青年の精神病理 全3巻揃

¥6,600

青年の環 5冊揃 1-5 <岩波文庫> 初版1刷

¥10,000

青年部指導集 3 <創価学会青年思想シリーズ>

¥12,205

実践成年後見 (19)

¥5,161

ビートルズも人間だった

¥400

はたちすぎ

¥1,000

二十歳の原点 <新潮文庫> 改版

¥500

赤と黒 上下巻揃い <岩波文庫>

¥400

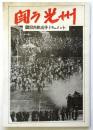

闘う光州-韓国民衆闘争ドキュメント

¥22,000

行動の機構

¥1,760

京都美術青年会会誌 全21巻揃 復刻版

¥12,000

未成年

¥6,600

年中行事を「科学」する

¥1,100

はたちの人生相談

¥3,000

現代ドイツ成人教育方法論

¥3,800

東京都古書籍商業協同組合

所在地:東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館内東京都公安委員会許可済 許可番号 301026602392

Copyright c 2014 東京都古書籍商業協同組合 All rights reserved.