■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

。.☆.:* その245・2月23日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国930書店参加、データ約600万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

☆INDEX☆

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

1.『近世読者とそのゆくえ ―読書と書籍流通の近世・近代』

鈴木俊幸

2. (公財)たましん地域文化財団の季刊郷土誌『多摩のあゆみ』

第169号「デジタル地図でみる多摩の歴史」のご紹介

(公財)たましん地域文化財団 歴史資料室 坂田 宏之

3.『日本メディア史年表』について

吉田則昭(立教大学兼任講師)

4.古本屋ツアー・イン・ジャパンの2017年総決算報告

古本屋ツーリスト 小山力也

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━━━【自著を語る(201)】━━━━━━━━━━

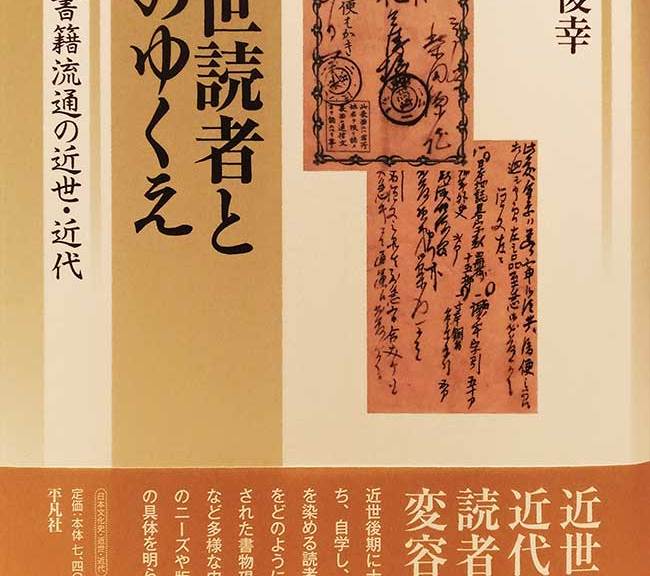

『近世読者とそのゆくえ ―読書と書籍流通の近世・近代』

鈴木俊幸

旧著『江戸の読書熱』(2007年、平凡社)で触れたが、書籍その

もの、それを生み出し流通させていくシステム、また大方の書籍へ

の接し方は、江戸時代の後期、19世紀になって大きな変化を見せる。

それは、民間における知の底上げに根ざすものであった。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=3695

『近世読者とそのゆくえ 読書と書籍流通の近世・近代』 鈴木俊幸 著

平凡社 本体 : 7,400円+税 好評発売中!

http://www.heibonsha.co.jp/book/b325541.html

━━━━━━━━━━━【自著を語る番外編】━━━━━━━━━━

(公財)たましん地域文化財団の季刊郷土誌『多摩のあゆみ』

第169号「デジタル地図でみる多摩の歴史」のご紹介

(公財)たましん地域文化財団 歴史資料室 坂田 宏之

私ども(公財)たましん地域文化財団の郷土誌『多摩のあゆみ』は、

昭和50年(1975)11月、当財団の設立母体である多摩中央信用金庫

(現・多摩信用金庫)が店頭で無償配布する「茶の間の郷土誌」と

して創刊されました。以来、2・5・8・11月の各15日発行の季刊誌と

して、東京都の西部に位置する多摩地域の歴史・民俗・地理・自然

などをテーマに、論考や情報などを掲載しています(A5判、毎号120

頁前後、発行部数14,000部)。現在も多摩地域に82店舗ある多摩信

用金庫各店で、無料で入手できます。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=3706

公益財団法人 たましん地域文化財団

http://www.tamashin.or.jp/index.html

『多摩のあゆみ』ホームページ

http://www.tamashin.or.jp/ayumi/index.html

━━━━━━━━━━━【自著を語る番外編】━━━━━━━━━

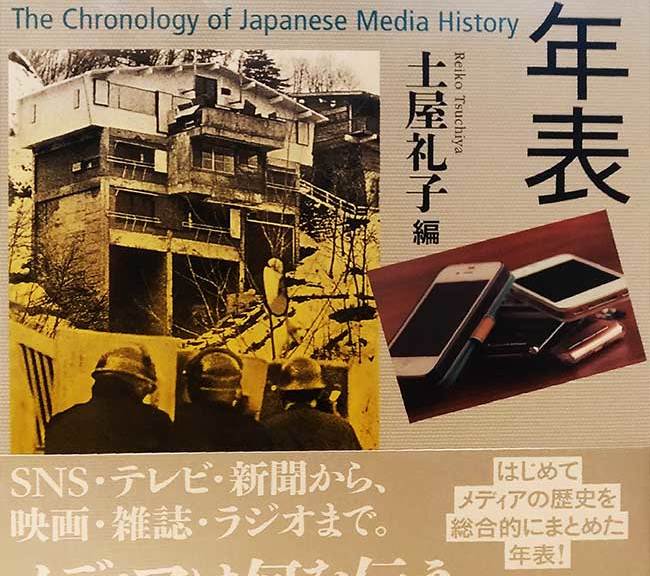

『日本メディア史年表』について

吉田則昭(立教大学兼任講師)

今日、新聞・テレビなど従来のマスメディアに加え、インターネ

ット・SNSなど、新旧メディアが入り乱れて、メディア大激変の

時代となっている。メディア史は近現代史の一部でもあるが、独自

の領域を持っている。しかし、この自明のことが正面から取り上げ

られることは少なかった。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=3702

『日本メディア史年表』 著者 土屋礼子 編

吉川弘文館 定価:本体6,500円+税 好評発売中!

http://www.yoshikawa-k.co.jp/book/b329681.html

━━━━━━━━━【古本屋ツアーインジャパン】━━━━━━━

古本屋ツアー・イン・ジャパンの2017年総決算報告

古本屋ツーリスト 小山力也

すでに2018年がスタートして二ヶ月が経ってしまったが、遅れば

せながら2017年を一言で言い表すと、『どうにか乗り切った一年』

が相応しいだろう。結局上半期にボヤいていた『遠出が出来ない状

況』が、ズルズルと一年間続いてしまった。恐ろしいことに地方に

行けたのは、十一月に目黒考二氏とのトークイベント開催に便乗し

て乗り込んだ、愛知・中京競馬場前「安藤書店」(夕方に早くも沈

み込む街の駅前で輝く、深い棚造りに長けた良店であった)の一店

だけであった。その他のおよそ364日は、東京周辺の古本屋さんを巡

りまくり、ウダウダダラダラと古本を買って過ごしていたのである。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=3714

小山力也

2008年5月からスタートした、日本全国の古本屋&古本が売ってい

る場所の、全調査踏破を目指す無謀なブログ『古本屋ツアー・イン

・ジャパン』管理人。「フォニャルフ」の屋号で古本販売に従事す

ることも。古本屋に関する著書ばかりを出し続けており、それらの

出版社や形状は違えど、全部を並べたらいつしか“日本古本屋大全

集”となってしまうよう、秘かに画策している。「本の雑誌」にて

『毎日でも通いたい古本屋さん』連載中。

http://furuhonya-tour.seesaa.net/

━━━━━━━━━━━━━【次回予告】━━━━━━━━━━━

沙羅書房 創業50周年記念誌 『古書の道』

1冊 2,500円 送料込

http://www.sara-shobo.com/news/20170623.html

『望星』3月号 古書・品切れ・絶版に宝物あり!

株式会社東海教育研究所 本体556円+税 好評発売中!

http://www.tokaiedu.co.jp/bosei/

━━━━━━━━━【日本の古本屋即売展情報】━━━━━━━━

2月~3月の即売展情報

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=22

┌─────────────────────────┐

次回は2018年3月中旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の全国の古書店に ☆*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジンその245 2018.2.23

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋事業部」

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL http://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部:小野祥之

編集長:藤原栄志郎

==============================