カール・マルクス(Karl Marx、1818年5月5日–1883年3月14日)は、プロイセン王国期ドイツ出身の哲学者・経済学者・革命家で、社会主義や労働運動に大きな影響を与えました。1845年にプロイセン国籍を離脱して以後は無国籍となり、1849年に渡英してからはイギリスを拠点に活動しました。

エンゲルスの協力を得て、包括的な世界観と革命思想としての科学的社会主義(マルクス主義)を打ち立て、資本主義が高度に発展することによって社会主義・共産主義社会へ移行する必然性を論じました。資本主義社会の研究の集成が『資本論』であり、その理論に基づく経済学はマルクス経済学と呼ばれ、20世紀以降の国際政治や思想へ多大な影響を及ぼしました。

彼が生きた19世紀は、18世紀後半の英国に始まる産業革命がベルギー、フランス、ドイツ、アメリカへ広がった時代です。大量生産で社会が豊かになる一方、賃金抑制や機械導入の進行などのもとで労働者の環境は厳しさを増し、資本主義の下で貧富の格差と貧困が拡大していきました。

思想形成ではヘーゲル左派として出発し、ドイツ古典哲学を批判的に摂取して弁証法的唯物論・史的唯物論に到達。これを土台にイギリス古典経済学とフランス社会主義の科学的・革命的伝統を継承して科学的社会主義を完成させました。共産主義者同盟に参加し、のちに第一インターナショナルを創立。主著に『哲学の貧困』『共産党宣言』『資本論』があり、プロイセン王国に生まれて大学では哲学の影響を強く受け、卒業後はジャーナリストとして活動し、亡命後はロンドンを拠点にプロレタリアートへの取材・調査を重ねてこれらの著作をまとめました。

年表

1818年 当時プロイセン王国領であったトリーアで誕生

1835年 ボン大学に入学

1836年 ボン大学からベルリン大学に転校

1841年 イェーナ大学から哲学博士号を授与

1842年 「ライン新聞」でジャーナリストとして活動、のちに編集長となる

1843年 イェニー・フォン・ヴェストファーレンと結婚、パリへ移住

1845年 エンゲルスとともに「ドイツ・イデオロギー」を執筆

1847年 『哲学の貧困』を執筆

1848年 『共産党宣言』刊行

1859年 『経済学批判』完成

1864年 「第一インターナショナル」を発足

1867年 『資本論』(第1巻)を刊行

1871年 『フランスにおける内乱』を刊行

1883年 マルクス死去

1885年 『資本論』(第2巻)刊行

1891年 『ゴータ綱領批判』 公表

マルクスを探す

» 資本論 (1867~1894年)

» 共産党宣言 (1848年)

» デモクリトスの自然哲学とエピクロスの自然哲学の差異 (1840年)

» ヘーゲル国法論批判 (Kritik des Hegelschen Staatsrechts)(1842年)

» ヘーゲル法哲学批判序説 (1843年)

» ユダヤ人問題によせて (1843年)

» 経済学・哲学草稿 (1844年)

» 聖家族 (1844年)

» フォイエルバッハに関するテーゼ (1845年)

» ドイツ・イデオロギー (1845年)

» 哲学の貧困 (La misère de la philosophie)(1847年)

» 賃労働と資本 (1849年)

» フランスにおける階級闘争 (Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848 bis 1850)(1850年)

» ルイ・ボナパルトのブリュメール18日 (1852年)

» 経済学批判要綱 (1858年)

» 経済学批判 (1859年)

» フォークト君よ (1860年)

» 剰余価値理論 (1863年)

» 賃金、価格、利潤 (1865年)

» フランスにおける内乱 (Der Bürgerkrieg in Frankreich)(1871年)

» ゴータ綱領批判 (1875年)

» 労働者へのアンケート (1880年)

» ザスーリチへの手紙 (1881年)

関連する著者

» フリードリヒ・エンゲルス

» ハンス・ケルゼン

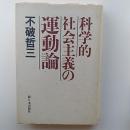

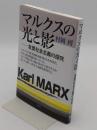

» 不破哲三

» 見田石介

» 宇野弘蔵

関連するテーマ

» マルクス主義

» 資本主義

» 哲学

» 経済学

» 社会主義

» 政治思想

形式

版・形状

» レキシコン

» 講座

» 選集

» 辞典

» シリーズ

» セット

» 全巻

» 揃

» 講座

» CD-ROM

![『資本論』の常識 ― 現代の生活を問い直す発想 [オレンジバックス]](https://www.kosho.or.jp/upload/save_image/8000070/20220620124207815880_6c391955a08e3bc3bae95e9c7037c884.jpg)

![ルイ・ボナパルトのブリュメール18日[初版] 平凡社ライブラリー649](https://www.kosho.or.jp/upload/save_image/26040040/20241107174401943839_1d7b8d704f46aea4895190bbcfbac8db.jpg)

![ルス・ボナパルトのブリュメール一八日 [底本:初版本]](https://www.kosho.or.jp/upload/save_image/12031300/561421367_small.jpg)

![[映画パンフレット] イリュージョニスト](https://www.kosho.or.jp/upload/save_image/26040270/20241225172819633727_b9f8fec8cff4ddc94eb907dd19f48480.jpg)

![[中古レコード]満員の木/西岡たかし](https://www.kosho.or.jp/upload/save_image/21000190/20230516145137558704_997c7c30131240f882602458e487b41d.jpg)

![『資本論』と今日の時代 [単行本] 不破哲三](https://www.kosho.or.jp/upload/save_image/13030080/20231108183043134814_16a96d735eb0077c56ce6a67ae650933.jpg)

![マルクス主義と民族自決権 (研究叢書) [単行本] 丸山 敬一](https://www.kosho.or.jp/upload/save_image/13030080/20231013125307237066_a9a72baebbc4023174d3ab455bf7d251.jpg)

![8_ ねずみじょうど [単行本] by 株式会社フェリシモ [単行本] by 株式会社フェリシモ [単行本] [Jan 01, 2008] 株式会社フェリシモ ... [単行本] [Jan 01, 2008] 株式会社フェリシモ [単行本] [Jan 01, 2008] 株式会社フェリシモ 00197](https://www.kosho.or.jp/upload/save_image/9000240/582151213_small.jpg)

![エクスプロード 捜査一課殺人班イルマ [単行本]](https://www.kosho.or.jp/upload/save_image/19000490/20230604102301585655_5de9b3b9257e04a2bfa46d3ac07a4da5.jpg)

![自動車用語4カ国語辞典[CD-ROM]―Techno STAR for Windows CD-ROM (EPWING版)](https://www.kosho.or.jp/upload/save_image/12032550/592633820_small.jpg)

![マルクス イン ロンドン ― ちょうど100年前の物語 [グラフィック・ベンチャー]](https://www.kosho.or.jp/upload/save_image/31030090/20240704185301020302_6de4d7af081f38bcab8b1b749fe0303d.jpg)