- 高知日本文学研究会(11)

- 学習研究社(5)

- 医学書院(4)

- 角川書店(3)

- 「深町先生を偲ぶ」刊行会(2)

- ひまわり社(2)

- 八重岳書房(2)

- 冬樹社(2)

- 文芸春秋(2)

- インパクト出版会(1)

- ビジネス社(1)

- 一二三書房(1)

- 中世文芸談話会(龍谷大学文学部石原研究室内)(1)

- 丸善(1)

- 南方同胞援護会(1)

- 国立民族学博物館地域研究企画交流センター(1)

- 岡田太郎(1)

- 岩波書店(1)

- 平凡社(1)

- 弘文堂書房(1)

- 文化学園・文化出版局(1)

- 新日本製鉄(1)

- 日本文学研究会(1)

- 未来社(1)

- 東京大学出版会(1)

- 清水竜山先生教育五十年古稀記念会(1)

- 現代人文社(1)

- 誠文堂新光社(1)

- 鉄道図書刊行会(1)

- 鉄道弘済会社会福祉第一部(1)

- もっと出版社を見る

モーツァルト生誕270年 - クラシック音楽を中心に

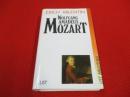

Wolfgang Amadeus Mozart

¥2,500

プリマ・ドンナの歴史 ⅠⅡ揃い

¥4,620

モーツァルトのオペラ

¥3,300

モーツァルトとナチス 第三帝国による芸術の歪曲

¥2,750

モーツァルトピアノ独奏曲―楽曲構成と演奏解釈

¥3,279

世界オペラ史

¥3,500

名曲解説事典 全10巻

¥3,000

ピアノへ

¥5,500

モーツァルト ディスク叢書 第2輯

¥3,300

Mozart-Interpretation

¥32,000

ギャンブラー・モーツァルト

¥2,500

一八世紀 近代の臨界 ディドロとモーツァルト

¥3,850

モーツァルト 伝説の録音 全3巻揃

¥58,300

モーツァルトのオペラ

¥2,640

オペラ魔笛のことが語れる本 初版

¥3,300

超越の響き モーツァルトの作品世界

¥3,050

Mozart

¥3,400

モーツァルトの虚実 その生と死

¥2,750

モーツァルト/ベートーヴェン集

¥2,500

最初期のモーツァルト モーツァルト叢書18

¥3,000

ベイルマン 魔笛 モーツァルト

¥3,500

音楽のことば

¥3,000

Mozart. Eine Biographie.

¥3,500

モーツァルトアイネ・クライネ・ナハトムジーク成立と分析

¥5,500

モーツァルトと女性たち

¥2,850

音楽評論の開かれた場 ポリフォーン 全13冊内11冊一括

¥15,500

のど自慢80年 - テレビ番組の思い出

ラジオの昭和

¥1,500

おしん(NHKドラマ・ガイド)

¥8,000

グラフNHK第十九巻第三号通巻386号

¥1,000

テレビドラマ 伝説の時代

¥5,000

テレビアニメーション 放映リスト No.1.2 2冊

¥5,000

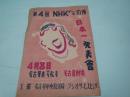

パンフ)昭和26年 第4回NHKのど自慢 日本一発表会

¥1,150

【DVD-BOX】家政婦は見た! 全5巻のうち、①~③3点一括

¥22,000

竜雷太in太陽にほえろ! 七曲署シリーズ

¥5,400

元祖テレビ屋大奮戦

¥9,800

![[台本] 11点 愛の劇場 人生の並木路](https://www.kosho.or.jp/upload/save_image/26040270/10281646_690074ccc485c.jpg)

[台本] 11点 愛の劇場 人生の並木路

¥15,000

TV台本東京物語 前・後編/カット割台本 セット図4枚付

¥100,000

開拓者たち DVD4枚組 NHKDVD

¥11,000

「のど自慢」な人びと

¥1,100

日本テレビ70年史 1953~2023

¥55,000

スペシャルドラマ 弟 石原裕次郎ドリームBOX DVD6枚

¥16,500

ヒッチコックマガジン 昭和36年6月号 No.23

¥14,000

天津敏

¥7,000

放送 s22/12

¥1,520

織田信長 DVD2枚揃 TBSDVD

¥6,160

どっきりカメラに賭けた青春

¥5,000

(仮題)NHK 放送開始30周年記念アルバム

¥50,000

テレビ業界の舞台裏 (三一新書 1095) 三一書房 小田桐 誠

¥15,000

フジテレビ クイズグランプリ 1~4 4冊

¥10,000

いちにのさんすう・さんすうすいすい台本

¥50,000

東京都古書籍商業協同組合

所在地:東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館内東京都公安委員会許可済 許可番号 301026602392

Copyright c 2014 東京都古書籍商業協同組合 All rights reserved.

![[16点] フィルハーモニー : N.H.K. SYMPHONY ORCH...](https://www.kosho.or.jp/upload/save_image/26040270/20231018192839244444_4c1a2b1e09f2d930320f1c373f57bfce.jpg)

![世界大音楽全集 [第1] 第71 (器楽篇 ギター名曲集)](https://www.kosho.or.jp/upload/save_image/12032620/20181121124849534023_38fa29b3e7d769f37c3f827ebbf37e99.jpg)

![[台本] 11点 連続カラーテレビ映画 大奥 準備稿 5、6、7、14、1...](https://www.kosho.or.jp/upload/save_image/26040270/10281632_69007175dfdbd.jpg)