第2回 書物蔵さん 「図書館絵葉書」を発見したひと

|

| ブログが盛んだった2005年、何かのキーワードで検索したら、「書物蔵」というブログにぶつかった。該博な知識と、顔文字を多用したオタクっぽい文体のギャップが面白く、毎日チェックしていた。その年、私が自宅で開いた「一部屋古本市」にこのブログの主が参加している。当時は「書物奉行」と名乗っていたはずだが、いつのまにか、ブログの名前と同じ「書物蔵」が通り名となった。ここでもそう呼ぶ。 その後、古書即売会や一箱古本市などで顔を合わせるようになり、同じ年生まれであることや、書誌や出版史などの興味が合うことから、お付き合いねがってきたが、考えてみると彼のプライベートなことは何も知らないのだった。 都内にある書物蔵さんのお宅を訪れると、そこはプラモデル店だった。出てきたおじさんが、「息子はなかにいますよ」と教えてくれる。お父さんはプラモデル屋さんだったのか。自分の家がそうだったら、さぞかし自慢だっただろう。ちょうど、街の模型店が出てくる長嶋有の短篇(「Mr.セメントによろしく」『私に付け足されるもの』徳間書店)を読んだところなので、そんなことを思う。 「では、こちらで話しましょう」と書物蔵さんが誘ってくれたのは、隣の一軒家だ。中に入ると、本棚がずらりと並び、そこに収まり切れない本は床に置かれたり、段ボール箱に入れられている。2年前に購入し、「古本研究所」と称しているが、まだ本は整理中で、三分の一は実家の部屋にあるという。 書物蔵さんは、この町で生まれた。曽祖父は明治末から昭和30年ごろまで、古道具屋を営んでいた。9歳のとき、父がサラリーマンを辞めて、念願だったプラモデル店を開業。その前から書物蔵さんもプラモデル好きだった。 「変わったもの、珍しいものへの興味は、この頃からありました。メッサーシュミットのプラモでも、ドイツ軍のものじゃなくて、スペイン軍が使った際の塗装で仕上げるとか(笑)。読むものも、『ホビージャパン』などのマニア雑誌でした。あと、シミュレーション・ボードゲームにもハマりました」 都立高校時代に西洋史への興味がわき、中公文庫の『世界の歴史』や塩野七生の『海の都の物語』などを読む。優等生だが、人づきあいが苦手だったこともあり、「いまの日本と関係のないことをやりたい」と考え、慶應大学文学部の西洋史学科で東ローマ帝国史を学ぶ。 「この頃、はじめて神保町に行ったんです。〈山陽堂書店支店〉などで岩波文庫の絶版本を集めました。当時の絶版文庫はいまでは考えられないくらい高かったですよね(笑)。早稲田の古本屋街にもよく行きました。その後、『全国古本屋地図』を見て、関東近県の古本屋めぐりをするようになったんです」 大学4年のとき、学費を稼ぐために、大学図書館で「学生嘱託」として働きはじめる。地下書庫のなかをうろついて、本を開いた瞬間の音を聞いてフェティッシュな快感を覚えたという。「ここではないアナザーワールドに連れて行ってくれるように思えたんです」。この仕事に向いているのではと思い、同大の図書館・情報学科に学士入学する。 卒業後、書物蔵さん曰く「大きすぎる図書館」に就職。母校の大学図書館にも受かっていたが、そちらには自分の趣味の本は置いていない。「ここならどんな本でもある。書庫の中でエロマンガも立ち読みできるかと……。ずっと優等生で通してきたから、マジメじゃないものに惹かれていたのかもしれませんね」と笑う。現実にはチラ見しか「お仕事読書」はできなかったそうだが。 社会人になってからは、図書館学関係の本を集めはじめ、一通り揃ったところでいったん古本屋に行かなくなった。 「なんか満足しちゃったんですね。仕事も実は忙しかったし、その頃はモテたので、いわばリア充だったんです(笑)。本の世界に遊ぶ必要や時間がなかった」 しかし、30代なかばで書物蔵さんは古本の世界に戻ってくる。 「仕事で理不尽なことがあって、1年間休職しました。リハビリのつもりで、古本屋や古書市に通うようになったら、やっぱり古本っていいなあと(笑)。ブログをはじめたのもこの頃です。文章を書いたことはなかったけど、「~なのじゃ」とか顔文字とか使うと、これまでと違う気分で書きやすかった。マジメなことをおちゃらけて書いたり、大学の学問で取り上げないような不真面目なことをマジメに論じたりするようになりました」 古本屋で買うものも変わってきた。これまでの図書館学の概念に当てはまらないような資料を「仮性図書館本」と呼んで集めた。 「たとえば、戦時中、科学者の動員リストをカードでつくる際、〈細かい主題で配列するのに国際十進分類法を使おう〉と提唱した本を古書展で見つけたときは嬉しかったですね」 そして2008年、「図書館絵葉書」に出会う。といっても、そういう絵葉書のジャンルがあるのではなく、書物蔵さんが発見した概念だ。 「ヤフーオークションで戦前の図書館の絵葉書を見かけたことがきっかけです。戦前の図書館史で問題なのは、館内の様子が詳細に判る写真が見つからないこと。私はいまでいうレファレンス・カウンターの写真が見たかったのですが、どの資料にも載ってないんです。でも、絵葉書なら写っているものが見つかるんじゃないかと、雷に打たれたようにひらめきました」 ヤフオクで探し、古本市、骨董市をめぐり、絵葉書交換会にも入会した。そうやって集めた約3000枚のうち、図書館絵葉書にあたるのは半分ぐらい。意外にたくさんあるものだ。かつては公共的な建物の竣工などを記念して、絵葉書屋が写真を撮ってセットにして配ることがあった。たとえば、「山口県立山口図書館十周年記念」と題されたセットには、「外観」「書庫」「児童室」「婦人閲覧室」「巡回書庫」などの絵葉書がある。 「この婦人閲覧室に人がいるでしょう。どういう風に部屋の中が運用されたかが判るんです。それに、コロタイプ印刷なので拡大して見ることができます。この岡山名所の絵葉書では、風景の中に岡山市立図書館が小さく写り込んでいるでしょう。それに、橋を渡っている三輪車はかたちからいって当時の移動図書館車ですよ。たくさんの絵葉書を見ていると、こういう細かい発見が楽しい」 2015年には念願だったレファレンス・カウンターが写った神戸市立図書館の絵葉書を入手し、「これまで誰も見たことのないものを見れちゃった」し、絵葉書出版の全体像がつかめたことで一段落したという。 「最近では、本を集めることよりも、集めた本を活用したいと思うようになりました。それには必要に応じてすぐ取り出せるようにしないと、持っていないのと同じですから」 なんとも耳に痛い言葉だ。いまでは、冒頭のように隣の一軒家を「古本研究所」として、本の整理にいそしんでいる。 「いまは集めることへのテンションは低いですね」と書物蔵さんは云うが、雑誌のジャンルの成立史や本棚の歴史など、その興味の範囲はむしろ広がっているようだ。書物史の裾野をめぐり、マジメと不真面目の間で遊ぶ書物蔵さんの「古本研究所」が、今後、どんな場所になっていくか楽しみだ。 書物蔵さんのもうひとつの夢は、「自分で描いたマンガで同人誌デビューすること」。テーマは古本ネタ以外、あり得ない。そのときの即売会には、きっと私も客として並ぶことだろう。 南陀楼綾繁 ツイッター

|

|

Copyright (c) 2019 東京都古書籍商業協同組合 |

2019年1月25日 第267号

■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

。.☆.:* その267・1月25日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国930書店参加、データ約613万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

☆INDEX☆

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

1.『江戸の古本屋 近世書肆のしごと』 橋口侯之介

2.「2018年の古ツアをふり返る」

古本屋ツアーインジャパン 小山力也

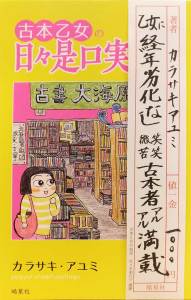

3.古本乙女の独り言① カラサキ・アユミ

4.『紙が語る幕末出版史 『開版指針』から解き明かす』

白戸満喜子

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━━━【自著を語る(217)】━━━━━━━━━

『江戸の古本屋 近世書肆のしごと』

橋口 侯之介(誠心堂書店)

書籍は他の商品と違って消費されて無くなるものでなく、長期に

わたって保存されるところに特徴がある。それも単なる紙として残

るのでなく、内容が伝わる。そこから書物は次世代へ「伝えるべき

もの」という考えが古くからあったのだが、中世まではそれを仲介

する術が十分ではなかった。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=4469

『江戸の古本屋 近世書肆のしごと』 橋口侯之介 著

平凡社 本体:3,800円+税 好評発売中!

http://www.heibonsha.co.jp/book/b378065.html

━━━━━━━━━【古本屋ツアーインジャパン】━━━━━━━

古本屋ツアー・イン・ジャパンの2018年総決算報告

古本屋ツアーインジャパン 小山力也

2018年は、凶のおみくじを引いたところから始まった、なんだか

長い長い一年であった。しかし今この場で、これを書けているとい

うことは、どうにかこうにか乗り切ったということである。結局は

古本と古本屋さんでもりもり遊ばせてもらった感があるので(まぁ

毎年のことではあるが)、そのおかげで“凶”という悲惨な運命を、

吹き飛ばせたのではなかろう…古本バンザイ!

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=4474

小山力也

2008年5月からスタートした、日本全国の古本屋&古本が売ってい

る場所の、全調査踏破を目指す無謀なブログ『古本屋ツアー・イン

・ジャパン』管理人。「フォニャルフ」の屋号で古本販売に従事す

ることも。古本屋に関する著書ばかりを出し続けており、それらの

出版社や形状は違えど、全部を並べたらいつしか“日本古本屋大全

集”となってしまうよう、秘かに画策している。最新刊は岡崎武志

氏との共著「青春18きっぷ古本屋への旅」(盛林堂書房)。

「本の雑誌」にて『毎日でも通いたい古本屋さん』連載中。

http://furuhonya-tour.seesaa.net/

『青春18きっぷ古本屋への旅』

著者:岡崎武志×古本屋ツアー・イン・ジャパン

発行元:盛林堂書房 価格:1,500円

http://seirindousyobou.cart.fc2.com/ca6/437/p2-r-s/

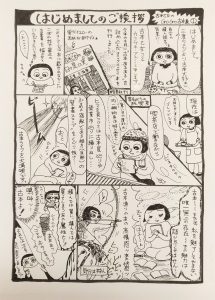

━━━━━━━━━━━【古本乙女の独り言①】━━━━━━━━

古本乙女の独り言①

これは無駄使いぢゃない、自分への投資なんだッ

カラサキ・アユミ

“いつまでもあると思うな親と金”ということわざは私が苦手とす

るフレーズのひとつだ。それと同時に私の心の罪悪ゾーンに潜在し

ている死なないボスキャラのようなものでもある。こんなに「仰る

とおりです。」と万人に言わしめさせるパワーを持ったフレーズは

他にあるだろうか。だからこそ私はこの一言を目にしたり聞いたり

するだけで、たちまち目に映るもの全てが灰がかった世界のように

なる。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=4387

カラサキ・アユミ

https://twitter.com/fuguhugu

━━━━━━━━━━━【自著を語る(218)】━━━━━━━━━

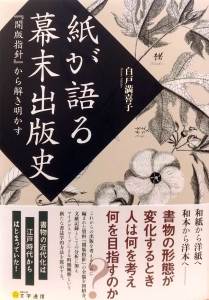

『紙が語る幕末出版史 『開版指針』から解き明かす』

白戸満喜子

大学時代の恩師・内田保廣先生から「国会図書館に『開版指針』

という写本があるのだが、その本の紙が明治期かどうか確認して欲

しい」旨のメールを受け取り、早速現物を調査した。これが『開版

指針』との出逢いである。結果として料紙にパルプ原料は用いられ

ていなかった。これはつまり、明治期以降の紙とは断定できず、江

戸期写本である可能性が充分にあることを示している。神保町のラ

ンチョンで結果報告をすると「じゃあ読んでみようか」と先生がお

っしゃる。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=4451

『紙が語る幕末出版史 『開版指針』から解き明かす』

白戸満喜子 文学通信 定価:本体9,500円(税別)好評発売中

http://bungaku-report.com/about/books.html

━━━━━━━━━━━━━【次回予告】━━━━━━━━━━━

『図書館の日本史』新藤透 著

勉誠出版刊 定価 3,888円 (本体3,600円) 好評発売中

http://bensei.jp/index.php?main_page=product_book_info&products_id=100962

『日本の漫画本300年』清水勲・猪俣紀子著

ミネルヴァ書房刊 本体2800円+税 好評発売中

http://www.minervashobo.co.jp/book/b377515.html

━━━━━━━━━【日本の古本屋即売展情報】━━━━━━━━

1月~2月の即売展情報

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=22

┌─────────────────────────┐

次回は2019年2月中旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の全国の古書店に ☆*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジンその267 2019.1.25

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋事業部」

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL http://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部:二見彰

編集長:藤原栄志郎

==============================

『紙が語る幕末出版史 『開版指針』から解き明かす』

『紙が語る幕末出版史 『開版指針』から解き明かす』白戸満喜子 |

| 大学時代の恩師・内田保廣先生から「国会図書館に『開版指針』という写本があるのだが、その本の紙が明治期かどうか確認して欲しい」旨のメールを受け取り、早速現物を調査した。これが『開版指針』との出逢いである。結果として料紙にパルプ原料は用いられていなかった。これはつまり、明治期以降の紙とは断定できず、江戸期写本である可能性が充分にあることを示している。神保町のランチョンで結果報告をすると「じゃあ読んでみようか」と先生がおっしゃる。その日から『開版指針』と格闘すること数年、やがて博士論文として提出、学位を授与されることとなった。 とはいえ論文中で用いた新しい手法である料紙観察に異論がなかったわけではない。文献の記述内容と紙質調査を組み合わせる考察に対して「水と油」と言われたことがある。そういわれても決してへこむことはなかった。水分と油分ならばしっかりと撹拌してドレッシングにすればいいのよね!という気持ちで拙著『紙が語る幕末出版史 『開版指針』から解き明かす』刊行に至っている。 「十九世紀日本における書物の変容」という歯応えがあり過ぎる論文題目は、文学通信さんのアイディアで口当たりの良いまろやかなタイトル(著者個人の感想)へと変わり、内容もすっきりし、和紙の原料となる植物をあしらったカバーが加えられた。「紙が語る」という表現は、我が家の書棚に鎮座する上野正彦著『死体は語る』(時事通信社)に通じるものがあり、とても気に入っている。監察医の著作と出版史関連の拙著が同じ棚に並ぶことはまずないだろう。だが、常時ルーペ持参で研究会へ参加し、古書の料紙を食いつくように覗いている私をご覧になった延廣眞治先生が「科捜研の女ですね」とありがたい別名を下さったので、あながち共通性がないわけではない。どこか奇特な店が「語る本」特集コーナーを企画して並置してはくれまいかと心密かに願っている。 さて、肝心の『開版指針』という写本自体については、まず諸方面からの関心の高さと扱われている内容の特異性に驚いたというのが正直な感想である。これまでの近世出版は検閲をされた側、つまり作品の供給者の側から論じられる場合が多い中、『開版指針』は全く逆の検閲をする側が残した資料である。その上、恐らく天地人の三巻であったはずが、実際には天と地しか所蔵がなく、文章も途切れたまま未完の状態である。作者も成立年代も全く記されていない不可思議な資料なのだ。にもかかわらず、宮武外骨は『筆禍史』に何か所も引用している。外骨が『開版指針』の存在をどのようにして知り得たのか、その点についても疑問は残る。 謎の多い資料を少しでも理解するため、書誌学的科捜研としては最善を尽くしてみたが、大学院の指導教授である故・松田修先生の言葉がふと蘇ってくる。「理解というのは誤解の総和ですよ」…今後も総和を積み重ねていく所存である。

|

|

Copyright (c) 2018 東京都古書籍商業協同組合 |

古本乙女の独り言① これは無駄使いぢゃない、自分への投資なんだッ

古本乙女の独り言①

|

| “いつまでもあると思うな親と金”ということわざは私が苦手とするフレーズのひとつだ。それと同時に私の心の罪悪ゾーンに潜在している死なないボスキャラのようなものでもある。こんなに「仰るとおりです。」と万人に言わしめさせるパワーを持ったフレーズは他にあるだろうか。だからこそ私はこの一言を目にしたり聞いたりするだけで、たちまち目に映るもの全てが灰がかった世界のようになる。 自分にとって記念すべき連載スタート回になぜいきなりこのようなブルーな出だしになってしまったのかには、深い訳がある。 昨年の冬、相方(旦那)とNYへ一週間の旅に出た。名目は“遅ればせながらの新婚旅行”であったが私にとってはアメリカの地で古本屋巡りが出来る、まさに“欲望のバカンス”でもあった。(さて、ここまで読んでいただくと大体のわたくしの人物像を感じ取っていただけたかもしれないが自己紹介させていただくと、当方現在三〇歳女子、血液型O型、喫茶店勤め、趣味は古本古物紙モノ漁り、特技は積ん読に浪費、モットーは人生楽しんだモン勝ち。要は根っからの快楽主義者、永遠のピーターパンを夢見る乙女である。) さぁ、現地に到着。相方の顔色を細かく窺いながらめくるめくNYの古本屋探検を楽しんだ。そして旅の終盤の日、ある古本屋で大量の印刷物の入った埃被ったビニール袋を見つけた。袋には【百年前の雑誌の切り抜き一枚一ドル】と英語で無造作に書かれていた。数百枚以上はあるそれらは目にした瞬間に「うわぁ…」とウットリとした感嘆を上げてしいまうくらい紙面中に美しい絵や文字が散りばめられた切り抜き達であった。印字されている年号を見ると、“1914”。状態は驚くほど綺麗だった。眺めるだけでご飯三杯はイケる代物であった。 「こ・これは買わねばッ」と恍惚としながら袋ごと抱きしめた瞬間… 本棚の隙間から相方が顔を出し無表情でこう言った。「全部、買うの…?」 そう、なぜ相方がこの言葉を放ったのかには理由があった。生々しい話になってしまうが、旅の期間中計画的に楽しめるよう用途に合わせて大体の予算を決めていた。食事代、観光代、移動費、土産代…そして私自身もハメを外し過ぎないよう自分の買い物分に対してのクレジットと現金の使用予算をある程度決めていたのであった。滞在日数も終盤を迎え、既に予算はオーバーしていた。しかし相方に言葉を投げかけられるその寸前まで、私は自分がこれらを全て手に入れることに迷いがなかった。なぜならば両親が旅の餞別にとくれた、お小遣いの入った封筒がリュックに入っていたからである。万が一の時の為にと、それらも換金して持ち歩いていたのだった。最終兵器があったからこその強気だったのだ。ここまで書くとさすがに呆れ混じりの笑いがどこからか聞こえてきそうだが、私と言う人間は本当に、なんという強欲さだろうか…と痛感した瞬間だった。この底なし沼の物欲よ。 そしてトドメの一発とばかりに相方がポツリ…「俺だったら…無駄使いなんかせずに…日頃の感謝の気持ちを込めて…両親へのアメリカ土産、ちょっと奮発してイイ物を買って帰ってあげるんだけどなぁ…」 このコメントにはさすがの私も完全にノックダウン。 唇を噛みしめながら紙束から綿密に選別。結果絶対に諦め切れない珠玉の7枚だけを購入し、後ろ髪引かれながら店を出たのであった。 しかし人間、決断する時に強い意志を以て判断しなければ、必ず後悔する。帰りの飛行機の中、アラスカ上空高度一万メートルの機内の中で、帰国してからの日々、そしてこの原稿を書いている今この瞬間さえ未だに激しい後悔の念に取り憑かれている私、後悔先に立たず病だ。 “忘れられない。あぁっ…あの時、あの瞬間、理性を振り切って全部買えば良かった。あああああ”のリフレイン。永久に続くのでは。 やはり、古本も然り、紙モノも然り、出会った時が勝負。手に入れる好機は絶対に逃してはならん、死んでも食らいつけ精神が重要であると身を以て体験したのであった。連載第一回目にこの話を書いたのは、今後も様々な難所に遭遇するであろう古本道を歩む己への叱咤激励の意を込めたのであった。(決してこの場をお借りして鬱憤を晴らしたかったワケではありませんです、念の為、ハイ。ドキドキ…)

|

|

Copyright (c) 2019 東京都古書籍商業協同組合 |

『江戸の古本屋 ―近世書肆のしごと』

『江戸の古本屋 ―近世書肆のしごと』橋口 侯之介(誠心堂書店) |

| 書籍は他の商品と違って消費されて無くなるものでなく、長期にわたって保存されるところに特徴がある。それも単なる紙として残るのでなく、内容が伝わる。そこから書物は次世代へ「伝えるべきもの」という考えが古くからあったのだが、中世まではそれを仲介する術が十分ではなかった。 ようやく江戸時代になって商業出版が開始されると同時に、本を環流させる仕組みも整ったのだ。それが古本業務である。 江戸時代の本屋は出版もするが、広く本に関する業務全般を行っていた。本書では、その中でも古本の仕事の占める割合が大きかったことを明確にしようと考えた。 最近、ようやくこうした出版以外の活動にも研究の目が向けられるようになってきたが、漠然とわかっていても確かにすることができていなかった。 そこで、主として本屋の側から史料を読み込み、それを明らかにしようというのである。 江戸時代、本屋が古本を扱うことができたのは、その流れをバックアップする仕組みができたからだ。ひとつは業界団体である本屋仲間が公式に市場を開いたこと。もうひとつは、フリーの売子とかセリコと呼ばれた層が活躍していたことだ。彼らはいわばセドリで商売をしていた人たちで、本の市場にも出入りしていた。 本屋は店に売りに来る本だけで品ぞろいは無理である。不要な本は売り、自店の専門向けの本を集めるには市場がもっとも適している。各地で出てくる売り物の本を市を通して体系的に再集配することで本屋に商圏が確立されたといえる。その末端に売り子たちがおり、彼らが総体で本の再流通を担ってきたのである。 これほどの古本流通の仕組みが整う江戸時代があったからこそ、現代においても和本はよく保存されているといえる。公共機関はもとより、個人の蔵書数も多い。古本市場は現代でも健在である。毎週数多くの和本類が取引されている。江戸の古本屋のおかげでこの豊饒さが残っているのだといってもよいだろう。 本書は、2007年から4年間「日本古書通信」に連載した「江戸の古本屋」がベースになっている。そこから史料の見直し、新たな知見を加えて単行本とした。そこには私が古本屋であることからこそ読み解くことのできた事項がたくさんあった。自分たちの歴史を明確にしておくことと、とかく出版に傾きがちな近世書肆の研究に別の視点を提案する機会となった。

|

|

Copyright (c) 2018 東京都古書籍商業協同組合 |

古本屋ツアー・イン・ジャパンの2018年総決算報告

古本屋ツアー・イン・ジャパンの2018年総決算報告古本屋ツーリスト 小山力也 |

| 2018年は、凶のおみくじを引いたところから始まった、なんだか長い長い一年であった。しかし今この場で、これを書けているということは、どうにかこうにか乗り切ったということである。結局は古本と古本屋さんでもりもり遊ばせてもらった感があるので(まぁ毎年のことではあるが)、そのおかげで“凶”という悲惨な運命を、吹き飛ばせたのではなかろう…古本バンザイ! まずは年の前半を急ぎ足で振り返ってみると、一月には吉祥寺で古本写真集専門店「book obscura」を発見し、早稲田には詩歌に力こぶを入れる「古書ソオダ水」が開店。明大前の出版社兼古本屋の「七月堂古書部」が古本売場を大幅拡大。二月には京成大久保の名店「キー・ラーゴ」、池袋の老舗「八勝堂書店」が閉店。三月には旅から帰ってきた「古書玉椿」が西調布に刺繍や北欧に特化した「folkkora」を開き、中村橋には良書を安く販売する「古書クマゴロウ」が誕生。駅近にデカイ看板を掲げていた竹ノ塚「永瀬書店」が惜しまれながら閉店した。四月は久々の出張で出向いた京都で出町柳の商店街に「EL camino」の開店を目撃し、金町の駅前大衆店「五一書房」と辻堂の良書ドッサリ「洋行堂」の閉店に涙する。 五月には追浜で「ぼちぼち書店」の開店を祝い、東陽町の古本屋酒場「古本と肴 マーブル」でビールに酔い痴れ、吉祥寺では黒猫とともに引っ越した「すうさい堂」をビル二階に探し当てた。六月には雑司が谷の「JUGLE BOOKS」が半地下店舗から路面店に引っ越したのを祝い、家の一部を改装した山手「古書けやき」のひっそり閑にため息をつく。また大和の独立店舗「古本市場」の閉店セールに小田急線で駆け付けた。相変わらず関東近郊の古本屋動静であるが、新しいお店が生まれ続け、役目を終えたお店が表舞台から姿を消して行くのは、いつものことである。一店一店のお店が閉店するのは悲しいことであるが、大局的に物事を見れば、古本屋界の激動の歴史を目撃していることになり、貴重な瞬間に立ち会えている思いが、常に胸の中にある。 さて、後半戦である。まず七月には総武線の平井駅に「平井の本棚」が開店。女性店主の知的なお店であるが、雜本コーナーに安値の良書が混ざるのが魅力的であった。また大山の「銀装堂書店」の店舗が消えているのに愕然とするが、これは催事にしばらく集中するためとのことであった。気長に店舗の復活を待ちたい。また東京都古書籍商業協同組合の計らいで、皓星舎より「古本乙女の日々是口実」を出したカラサキ・アユミさんと対談トーク出来たのは、貴重な体験であった。いわゆる古本好きの女性はたくさんおられるが、カラサキさんは女性には珍しい弩級の古本コレクターなので、お互いが打てば響く鼓のようになり、共鳴しまくるマニアックな古本話が炸裂した。 今後も彼女には、西日本で古本屋さんを活性化させるべく、大いに買いまくっていただきたいものである。八月には中央線の名店である「ささま書店」の店内が大きく変化した。今まで奥にあった文学関連が表側に移動したり、映画関連が奥に移されたりと、何か秘めたるものがあるらしい動き。また「ささま」は、五月と十二月に中野「古本案内処」とタッグを組み、「おぎくぼ古本市」というイベントも始め、攻める「ささま」!を印象付けている。久々の遠出は、福島県いわきに開店した「阿武隈書房」へ。白っぽい街中にある古い商店を改装した趣きある店舗で、マニアックな棚造りが渋く眩しかった。九月には月に二三回は通っている神保町なのに、裏路地に新たに出来ていた「山吹書房」に初めて気付き、古書がたくさんのルックスに惚れ込んで定点観測ルートに入れ込むのを決める。 十月は目録販売の雄「股旅堂」の倉庫を見せていただき、涎の垂れそうな本の中を懐中電灯片手に探索させていただく。その後お店は、恐ろしい袋綴じの目録を出し、心底度肝を抜かれた。未だにその袋綴じは恐くて開けていない…。伊勢佐木町には催事で活躍していた「雲雀洞」が開店。古本屋的に少し寂しくなりかけたイセザキモールに、先に出来た「馬燈書房」とともに、新たな古本風を巻き起こし始めている。池袋では立教大近くの「夏目書房」が華々しくセールを行いながら閉店。大変残念なことに、これで西口に古本屋さんはいなくなってしまった…。十一月には飯能の「文祥堂書店」が閉店。 今後は催事とネットにスタンスを移すとのこと。それにしても、あの大量の本がうずたかく積み上がったお店を、一人でコツコツ片付けていた姿勢には、深く深く頭を垂れてしまった。十二月には古本盟友の岡崎武志氏とともに、毎年恒例の蔵書放出ガレージ古本市を実施。例年よりお客が多く売り上げも良かったので、平成を締めくくる上出来のイベントとなった。 岡崎氏と言えば、十月には西荻窪の「盛林堂書房」を版元とする、共著の古本屋本の第四弾を刊行。その名も『青春18きっぷ古本屋への旅』である。JRの普通列車載り放題の青春18きっぷを駆使して、61歳と51歳のポンコツ気味のオジさんが、一人旅&二人旅で古本屋を訪ね回る写真満載の紀行文集である。電車に乗り、街を歩き、古本屋を訪れ、時に何も買えず、時に掘出し物を手に入れ、喫茶店で買った古本を愛で、また電車で家に帰る。そんな古本を買う喜びに満ちあふれたユルく楽しい本であるが、古本屋に関わる本を出し続けられるのは、本当に嬉しく幸せなことである。 そして去年も書いたことであるが、漫画家・喜国雅彦氏の貸し棚古本屋「ひとたな書房」では、たくさん探偵小説を買ってしまった。「黒い東京地図/蘭郁二郎」8000円、「自由酒場/ジョルジュ・シメノン」6000円、「女食人族/香山滋」6000円、「獣愛/橘外男」3800円、「人工怪奇/九鬼澹」13000円、「少年探偵団 妖怪博士/わか・としろう」12000円、「江戸川乱歩全集7 少年探偵 灰色の巨人/田中ちかお」15000円、「怪盗追撃/森下雨村」10000円…合計73800円!?…たくさん夢にまで見た探偵小説を安く買えてとても嬉しいが、やはりバカだ…。 ただしこの奇跡の古本屋さん擬きも、氏の蔵書整理がスムーズに進んでいるので、後一年ばかりで終わりを迎えることになりそうである。 とまぁこんな風に、やはり“凶”を古本で吹き飛ばした2018年であった。吉のおみくじを引いて動き出した2019年も、早速新しく出来る古本屋さんについてや、涙を絞りたくなる閉店情報が飛び交っている。その辺りは、また七月あたりにご報告出来れば。何はともあれみなさま、今年もよろしくお願いいたします。 小山力也 2008年5月からスタートした、日本全国の古本屋&古本が売っている場所の、全調査踏破を目指す無謀なブログ『古本屋ツアー・イン・ジャパン』管理人。「フォニャルフ」の屋号で古本販売に従事することも。古本屋に関する著書ばかりを出し続けており、それらの出版社や形状は違えど、全部を並べたらいつしか“日本古本屋大全集”となってしまうよう、秘かに画策している。最新刊は岡崎武志氏との共著「青春18きっぷ古本屋への旅」(盛林堂書房)。「本の雑誌」にて『毎日でも通いたい古本屋さん』連載中。http://furuhonya-tour.seesaa.net/

|

|

Copyright (c) 2019 東京都古書籍商業協同組合 |

2019年1月10日 第266号

■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

古書市&古本まつり 第71号

。.☆.:* 通巻266・1月10日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

メールマガジンは、毎月2回(10日号と25日号)配信しています。

初旬に(10日前後)全国で開催されている古本展示即売会など、

イベント情報をお送りします。お近くで開催される際は、ぜひ

お出掛け下さい。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「今回より、新連載南陀楼綾繁さんの「古本マニア採集帖」が、ス

タートします。

ナンダロウアヤシゲさんは、去年の8月に『蒐める人 情熱と執着

のゆくえ』(皓星社刊)を出しました。

今回の連載は、気になる古本マニアにインタビューして、その魅力

をメルマガで紹介します。お楽しみ下さい。」

━━━━━━━━━【シリーズ 古本マニア採集帖】━━━━━━

古本マニア採集帖 第1回

かわじもとたかさん 古書目録から本をつくったひと

南陀楼綾繁

追悼号、畸人伝、すごろく、装丁家、序文……。かわじもとたかさ

んは、ほかの人が目をつけない独自のテーマに関する文献を集めた

書誌を30年近くにわたって刊行してきた。しかも、その情報のソー

スが主に古書目録だというのもユニークだ。連載のはじめにぜひご

登場いただきたいと、お住まいの近くの喫茶店でお会いした。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=4456

南陀楼綾繁(なんだろう・あやしげ)

1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一

文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、

図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年

から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」

の代表。各地で開催される多くのブックイベントにも関わる。

「一箱本送り隊」呼びかけ人として、石巻市で本のコミュニティ

・スペース「石巻まちの本棚」の運営にも携わる。本と町と人を

つなぐ雑誌『ヒトハコ』(書肆ヒトハコ)編集発行人。著書に

『ナンダロウアヤシゲな日々』(無明舎出版)、『一箱古本市

の歩きかた』(光文社新書)、『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、

『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』

(ちくま文庫)などがある。

ツイッター

https://twitter.com/kawasusu

『蒐める人 情熱と執着のゆくえ』 南陀楼綾繁 著

皓星社刊 価格:1,600円(+税) 好評発売中!

http://www.libro-koseisha.co.jp/publishing/atsumeruhito/

━━━━━【1月10日~2月15日までの全国即売展情報】━━━━━

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

立川フロム古書市ご案内

期間:2019/01/05~2019/01/20

場所:フロム中武 3階バッシュルーム(北階段際)

立川駅北口徒歩5分 (ビッグカメラ隣)

--------------------------

第4回 調布の古本市

期間:2019/01/08~2019/01/22

場所:調布パルコ5階催事場 調布市小島町1-38-1

--------------------------

第35回 古本浪漫洲 Part1

期間:2019/01/09~2019/01/11

場所:新宿サブナード2丁目広場(催事場)新宿区歌舞伎町1-2-2

--------------------------

有隣堂藤沢店フジサワ古書フェア(神奈川県)

期間:2019/01/10~2019/01/23

場所:有隣堂藤沢店4階ミニ催事場

--------------------------

東京愛書会

期間:2019/01/11~2019/01/12

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

URL:http://aisyokai.blog.fc2.com/

--------------------------

京都マルイ新春古本市(京都府)

期間:2019/01/11~2019/01/14

場所:京都マルイ1階店頭(屋外・四条通側の屋根のあるスペース)

URL:http://machimachi-books.com/kyotomarui_bookfair.html

--------------------------

オールデイズクラブ古書即売会(名古屋)

期間:2019/01/11~2019/01/13

場所:名古屋古書会館 名古屋市中区千代田5-1-12

--------------------------

第35回 古本浪漫洲 Part2

期間:2019/01/12~2019/01/14

場所:新宿サブナード2丁目広場(催事場) 新宿区歌舞伎町1-2-2

--------------------------

大均一祭

期間:2019/01/12~2019/01/14

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

--------------------------

第19回 紙屋町シャレオ古本まつり(広島県)

期間:2019/01/12~2019/01/18

場所:紙屋町シャレオ中央広場 広島県広島市中区基町地下街100号

URL:http://furuhonmatsuri.blog.fc2.com/

--------------------------

第35回 古本浪漫洲 Part3

期間:2019/01/15~2019/01/17

場所:新宿サブナード2丁目広場(催事場) 新宿区歌舞伎町1-2-2

--------------------------

第35回銀座古書の市 ~美術書画・書籍コレクション~

期間:2019/01/16~2019/01/21

場所:松屋銀座8階イベントスクエア 中央区銀座3-6-1

--------------------------

さんちか古書大即売会(兵庫県)

期間:2019/01/17~2019/01/22

場所:神戸三宮さんちか3番街さんちかホール

--------------------------

第35回 古本浪漫洲 Part4

期間:2019/01/18~2019/01/20

場所:新宿サブナード2丁目広場(催事場) 新宿区歌舞伎町1-2-2

--------------------------

趣味の古書展

期間:2019/01/18~2019/01/19

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

--------------------------

第45回 鬼子母神通りみちくさ市

期間:2019/01/20

場所:雑司が谷 鬼子母神通り

URL:https://kmstreet.exblog.jp/

--------------------------

第35回 古本浪漫洲 Part5(300円均一)

期間:2019/01/21~2019/01/23

場所:新宿サブナード2丁目広場(催事場) 新宿区歌舞伎町1-2-2

--------------------------

和洋会古書展

期間:2019/01/25~2019/01/26

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

--------------------------

第131回 倉庫会

期間:2019/01/25~2019/01/27

場所:名古屋古書会館 名古屋市中区千代田5-1-12

--------------------------

五反田遊古会

期間:2019/01/25~2019/01/26

場所:南部古書会館 品川区東五反田1-4-4

--------------------------

中央線古書展

期間:2019/01/26~2019/01/27

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

--------------------------

BOOK & A(ブック&エー)

期間:2019/01/31~2019/02/03

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

--------------------------

反町古書会館展(神奈川県)

期間:2019/02/02~2019/02/03

場所:神奈川古書会館1階特設会場

--------------------------

三省堂書店池袋本店古本まつり

期間:2019/02/05~2019/02/12

場所:西武池袋本店別館2階=特設会場(西武ギャラリー)

東京都豊島区南池袋1-28-1

--------------------------

書窓展(マド展)

期間:2019/02/08~2019/02/09

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

--------------------------

第5回古書会館de古本まつり(京都府)

期間:2019/02/08~2019/02/10

場所:京都古書会館3階 京都市中京区高倉通夷川上る

--------------------------

杉並書友会

期間:2019/02/09~2019/02/10

場所: 西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

--------------------------

オールデイズクラブ古書即売会(名古屋)

期間:2019/02/15~2019/02/17

場所:名古屋古書会館 名古屋市中区千代田5-1-12

--------------------------

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次回メールマガジンは1月下旬に発行です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国935書店参加、データ約630万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=22

┌─────────────────────────┐

次回は2019年1月下旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*゜*.:*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の古書店で ☆*.:*゜*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジンその266 2019.1.10

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋事業部」

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL http://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部:二見彰

編集長:藤原栄志郎

==============================

かわじもとたかさん 古書目録から本をつくったひと (シリーズ 古本マニア採集帖第1回)

かわじもとたかさん 古書目録から本をつくったひと

|

| 追悼号、畸人伝、すごろく、装丁家、序文……。かわじもとたかさんは、ほかの人が目をつけない独自のテーマに関する文献を集めた書誌を30年近くにわたって刊行してきた。しかも、その情報のソースが主に古書目録だというのもユニークだ。連載のはじめにぜひご登場いただきたいと、お住まいの近くの喫茶店でお会いした。 かわじさんは1949年、高知市生まれ。母はかわじさんを生んですぐ亡くなった。父は開業医で、かわじさんも医者になるつもりだった。15歳のとき一家で東京に移り、久我山高校に進学した。 「子どもの頃は本にあまり興味がなかったんです。親が『イワンの馬鹿』を買ってくれたけど、それを枕にして寝てたぐらい(笑)。本屋に通うようになったのは、東京に移ってから。古銭を集めていたので、コインの店のある神保町のすずらん通りに通うようになって、ときには本屋にも寄りました。また、中野にいまもある〈明屋書店〉にはよく通っていました」 大学の医学部を受けるが、2浪した。その間、夏の予備校で尾崎放哉の「咳をしても一人」という句を知り、ショックを受ける。講師に勧められた、平野謙の『昭和文学の可能性』(岩波新書)を読んだ。「内容は分からなかったけど、はじめて読み切った本だったね(笑)」。その後、詩に惹かれて壺井繁治、金子光晴などを読むように。 「結局、中央大学の理工学部に入ったけど、当時は大学闘争の最中で授業なんかやってない。それでブラブラしているうちに、大学をやめて印刷所でアルバイトをしました。この頃にはかなり本を読んでいて、『日本読書新聞』『図書新聞』『週刊読書人』などの書評紙に載っている出版社の広告を見て、出版目録を取り寄せたりしました。また、兄に連れられて、荻窪古物会館で開催されていた古書展に行ったこともあります」 結婚を機に、中野の病院で検査助手として働く。資格を取るために、板橋区大山にある検査学校に通った。すぐ近くに〈竹田書店〉という古本屋があって、そこで清水崑の本を買ったりした。 「詩の次にカッパに興味が移って、カッパの絵を描いていた清水崑の本を集めたんです。検査技師という仕事もがん細胞がどこにあるのか調べて探すことが大事ですが、本に関しても調べることが楽しくなってきた。高円寺の〈都丸書店〉で、女性の店主が帳場で仕入帳を開いているのを見て、自分でもノートをつくるようになった。古書目録からたとえば、鳥瞰図画家の吉田初三郎というテーマに関する本の情報を切り抜いて『閑地(あきち)』というタイトルをつけたノートに貼るんです。その後、個別のテーマごとのノートもつくっています。『すごろく』などは何冊にもなりました」 東京古書会館や西部(高円寺)、南部(五反田)、横浜(反町)などで開催される古書即売展に通う。買えないときは本のタイトルなどをメモ用紙に書き込む、 「古本屋さんとはなるべく知り合いになりたくないですね。プロの目から見たらなんだと思われるような本ばかり買っているし(笑)。『「月の輪書林古書目録」を一考す。』(2016)という本も出していますが、月の輪さんとはいまだに面識はありません」 41歳のとき、仕事が外注になったことをきっかけに、それまでの人生を振り返るようになった。 「がん細胞を見つけることに情熱を注いでいたので、自分の仕事は何だったんだという疑問が生じました。それで、これまで調べてきたことをもとにして、定年までに本を10冊出そうと決意するんです。最初に出したのが『追悼號書目』(1991)です。仕事柄、死についての関心があったので。編者はジョン・クロゼットとなっていますが偽名で、ジョンもクロゼットもトイレを意味する単語です(笑)。自費出版で100部つくりましたが、問い合わせが多くてすぐに売り切れました。ぼくの本はすべて杉並けやき出版から刊行していますが、どれも自費出版です。同社の小川剛さんは昔からの知り合いで、ぼくが彼のがん細胞を見つけたんです。出版費用を捻出するために、本来の仕事のほかに、別の施設でアルバイトをしました」 『死に至る言葉』(1993)、『畸人傳・伝』(1995)のあと、1999年に『水島爾保布著作書誌』を刊行。水島は谷崎潤一郎『人魚の嘆き・魔術師』の挿画で知られる画家で、随筆家でもあった。息子はSF作家の故・今日泊亜蘭さん。かわじさんと同郷の安岡章太郎がエッセイで触れていたことで水島を知り、随筆集『愚談』を京王百貨店の古書市で掘りだして以来、彼の仕事を調べてきた。 「この本がきっかけで、作家の山下武さんが主宰する参土会に参加するようになりました。月に一回集まって、交代で発表するんです。そこで会った人からいろいろ教えてもらいましたね」 次第に本の置場所がなくなり、洋服ダンスが本で埋まるようになった。高知の姉の家に置いてもらっていたが、「どの本を送ったかメモしておいても、あんまり役に立たないですね(笑)」。結局、すべてブックオフで処分した。 その後、『古書目録にみた「すごろく」』(2003)、『装丁家で探す本』(2007)と続き、『序文検索』(2010)と『序文検索2箇目』(2014)では、本の序文や跋文を書いた人物に注目した。 「もういつまでも生きていられないかもと思って、それまでの仕事を59歳でやめて、この本をつくりました。日本近代文学館に通って全部の目録カードを見るのに、3年2か月かかりました。さらに、古書目録やネット古書店のデータから古書価を調べて入れています」 そして、10冊目となる『続装丁家で探す本 追補・訂正版』(2018)は、600ページを超える厚さで、430余人・9100冊の装丁本のデータを掲載している。 「竹久夢二のように有名で、美術館もあるような人は外しましたが、それでもどこまでで止めるかが見えませんでした(笑)」 目標の10冊を出し終えても、かわじさんの探索の日々は終わらない。ノート、日記、手帳、美術館通いのメモ、夢日記と、さまざまなものに同時並行で記録している。バスの待ち時間にも思いついたことをメモするので、退屈している暇はないと云う。 「41歳で仕事上の挫折があったとき、このまま消えていくのは嫌だと思ったんです。世の中に本を残すことが、自分の存在価値だと思いました。文章を書くのは苦手だけど、仕事でこつこつと症例を集めていたのと同じで、どれだけ多くのデータを入れられるかにはこだわりたい」 かわじさんは最後に、「ポコ・クランテ」と題したノートを見せてくれた。 「フランス語でわき見ばかりという意味です。チャールズ・ダーウィンが子どもの頃にこう呼ばれたそうです。でも、ダーウィンは主流ではなく傍流のテーマに興味があったんです。ぼくも同じで、つねに傍流の方へと行きたいです。いまも、色の本、父についての本(誰が何歳で自分の父のことを書いたか)、数字が付いている本など、ありそうでこれまでなかったテーマを調べて、記録しています。こういう生活は死ぬまで終わりませんね(笑)」

南陀楼綾繁 ツイッター 杉並けやき出版

|

|

Copyright (c) 2019 東京都古書籍商業協同組合 |

2018年12月25日 第265号

■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

。.☆.:* その265・12月25日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国930書店参加、データ約613万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

☆INDEX☆

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

1.『出版の崩壊とアマゾン』で訴えたかったこと

高須次郎(日本出版者協議会相談役・緑風出版代表)

2.日本初の模型店記念誌『ピンバイス40年史』を編纂して

――小売店の歴史を調べる

小林昌樹

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━━━【自著を語る(215)】━━━━━━━━━

『出版の崩壊とアマゾン』で訴えたかったこと

高須次郎(日本出版者協議会相談役・緑風出版代表)

公取委による再販制の廃止要求は、一九七八年の橋口公取委員長

の発言に端を発する。しかしこの発言は突然出たものではなく伏線

があった。オイルショックによる狂乱物価の下で、出版界はそれま

での奥付定価表示を止めカバーによる値上げをはじめ、さらにはシ

ールを張って値上げを繰り返した。これに大学生協連や消費者団体

が怒り、当時の樋口公取委課長が問題にし、こうした安易な値上げ

方法が横行する背景に再販制度があるとして橋口発言につながる。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=4410

『出版の崩壊とアマゾン』 高須次郎 著

論創社 2200円+税 好評発売中!

http://ronso.co.jp/

━━━━━━━━━━━【自著を語る(216)】━━━━━━━━━

日本初の模型店記念誌『ピンバイス40年史』を編纂して

――小売店の歴史を調べる

小林昌樹

今年10月に、両親が今も経営している模型店40周年の記念誌を発刊

しました。

副業として1977(昭和52)年に母が始めた模型店「ピンバイス」

は、当初、駄菓子屋のような街のプラモデル屋として出発しました

が、父の脱サラにともない1980年代に専門店化し、日本に3つしか

ない飛行機専門のプラモ屋になりました。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=4366

『ピンバイス40年史 -あるプラモデル屋の歩み-』

小林昌樹 編

http://pinvise.net/

━━━━━━━━━━━━━【次回予告】━━━━━━━━━━━

『江戸の古本屋 近世書肆のしごと』 橋口侯之介 著

平凡社 本体:3,800円+税 好評発売中!

http://www.heibonsha.co.jp/book/b378065.html

『紙が語る幕末出版史 『開版指針』から解き明かす』

白戸満喜子 文学通信 定価:本体9,500円(税別)好評発売中

http://bungaku-report.com/about/books.html

「2018年の古ツアをふり返る」(仮題)

古本屋ツアーインジャパン 小山力也

http://furuhonya-tour.seesaa.net/

古本乙女の独り言①

これは無駄使いぢゃない、自分への投資なんだッ

カラサキ・アユミ

https://twitter.com/fuguhugu

━━━━━━━━━【日本の古本屋即売展情報】━━━━━━━━

12月~1月の即売展情報

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=22

┌─────────────────────────┐

次回は2019年1月中旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の全国の古書店に ☆*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジンその265 2018.12.25

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋事業部」

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL http://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部:二見彰

編集長:藤原栄志郎

==============================

日本初の模型店記念誌『ピンバイス40年史』を編纂して――小売店の歴史を調べる

日本初の模型店記念誌『ピンバイス40年史』を編纂して――小売店の歴史を調べる小林昌樹 |

| 今年10月に、両親が今も経営している模型店40周年の記念誌を発刊しました。 副業として1977(昭和52)年に母が始めた模型店「ピンバイス」は、当初、駄菓子屋のような街のプラモデル屋として出発しましたが、父の脱サラにともない1980年代に専門店化し、日本に3つしかない飛行機専門のプラモ屋になりました。 記念誌の編纂を頼まれたさい考えたのは「自分の調べ物の演習になる」ということでした。特定業界でそこそこ有名だった小売店の来歴を調べるには、どのような資料にあたればよいか? 以前『出版文化人物事典』(日外アソシエーツ, 2013.6)に協力したことがあり、そこで小売店(書店)の歴史は書かれづらいと知っていたからでもあります。 律儀にも店HPの過去データは削除され、帳票類も2008年の建替え――それまで1952(昭和27)年の木造アパートを開店時改装した店舗――で失われていました。実務者が同時代、往々にして「史料的価値」が分からないという残念さ――これは私の勤務先ですらそう。台湾研究で有名な春山明哲氏が現役局長時代、調査局史にもならんと、わざわざ局中から集めた文書2箱が数年でまるっと消失したなど――を地で行く展開がありました。 それで、まっさきに思いついたのは模型雑誌の広告です。『モデルアート』などの広告索引を総ざらいした結果が基礎資料となりました。聞き書きをした人ならわかるでしょうが、個々のエピソードは鮮明なのに、発生年がきわめてあいまいか、分からないのです。そういった場合、発行年月が明確な広告を見せて思い出してもらう、といった手法が役立ちました。これは勤務先で来館者と問答する際に――抽象的に「正しい」議論をするよりも――ややズレていても具体的に資料を提示して「これではなくて」と話を進めたほうがいい、という手法にも通じています。一時は「広告だけの復刻で1冊にしてしまおうか」と思ったことでした。 1981年ごろの広告を見ると、プラモデル用塗料を自力で開発したり、ポリエステル・パテを業界で初めて小売りしたり、ゴム型による樹脂キット(ガレージ・キット。強撃五型やメルカバ戦車)を生産発売したり、とびぬけて先進的だったことが実証されます。 そういった尖端的商品は広告に残されますが、一方で、絶版でないプラモ・キットを悉皆で陳列したことも(まるでジュンク堂です)、この店の魅力だったことは、いま思い出しました(40年史には書かれていませんね)。プラモ・キットは平置きが普通なのに、本のようにタテ置きで並べたのも悉皆陳列のためだったように思います。こんなことも書いておくべきでした。書店や個人の本棚で本がタテ置きになるのは明治20年代のことだなんて、今、誰も知りません。(未組立の)プラモの置き方なんかも誰も記述しませんね。 商品の受容、つまりお客さんのありさまが意外と判らないことも出版史から知っていたので――図書販売史から直接は読書史を書けないのです!――今回は事前にお客さん方に寄稿をお願いしてみました。その部分が、モデラーからみた趣味史、模型店史の手がかりとなっているように思います。こんなことをしたのは『上野図書館八十年略史』(国立国会図書館支部上野図書館, 1953)に別冊『アンケート集』が付かないと完本と言えないというトリビアを半ば意識していたように思います。 巻末に、小売店史を調べるにはどんな資料に当たればよいか、「模型店(プラモデルの小売店)を調べるには」を付けたので、これを読んだ人は他の店のことも調べられます。 インターネットの無い時代、こういったリアル店舗にマニアが集まって新しいサブカルチャーを創っていったのでした。初期のころ深夜12時まで常連さんがたむろし、母がコーヒーを出していたことが思い出されます。ガンダムブーム初期に来店していたバンダイの営業さんにサンドウィッチを出したりもしていました。昭和的なおつきあいだったのでしょう。私も、キット販売前に常連さん手作り、ザクのフルスクラッチ・モデルがショーウィンドウに飾られていて、感心したのを憶えています。 校正・版下PDF作成は友人たちがボランティアでやってくれました。印刷は同人誌印刷の「ちょ古っ都製本工房」(京都)さんにオンラインで注文して、300部で7万円ちょっと。これらの過程で、一冊の本ができるのにいかに編集機能が大切かわかりました。今回の企画は自費出版の演習ともなりました。 (国立国会図書館勤務)

記念誌『ピンバイス40年史』は当該店(東西線・門前仲町駅徒歩7分木場駅5分)の店頭で廉価頒布中です(通信販売はしていません)。 |

|

Copyright (c) 2018 東京都古書籍商業協同組合 |