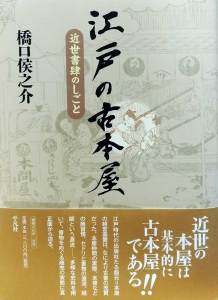

『江戸の古本屋 ―近世書肆のしごと』橋口 侯之介(誠心堂書店) |

| 書籍は他の商品と違って消費されて無くなるものでなく、長期にわたって保存されるところに特徴がある。それも単なる紙として残るのでなく、内容が伝わる。そこから書物は次世代へ「伝えるべきもの」という考えが古くからあったのだが、中世まではそれを仲介する術が十分ではなかった。 ようやく江戸時代になって商業出版が開始されると同時に、本を環流させる仕組みも整ったのだ。それが古本業務である。 江戸時代の本屋は出版もするが、広く本に関する業務全般を行っていた。本書では、その中でも古本の仕事の占める割合が大きかったことを明確にしようと考えた。 最近、ようやくこうした出版以外の活動にも研究の目が向けられるようになってきたが、漠然とわかっていても確かにすることができていなかった。 そこで、主として本屋の側から史料を読み込み、それを明らかにしようというのである。 江戸時代、本屋が古本を扱うことができたのは、その流れをバックアップする仕組みができたからだ。ひとつは業界団体である本屋仲間が公式に市場を開いたこと。もうひとつは、フリーの売子とかセリコと呼ばれた層が活躍していたことだ。彼らはいわばセドリで商売をしていた人たちで、本の市場にも出入りしていた。 本屋は店に売りに来る本だけで品ぞろいは無理である。不要な本は売り、自店の専門向けの本を集めるには市場がもっとも適している。各地で出てくる売り物の本を市を通して体系的に再集配することで本屋に商圏が確立されたといえる。その末端に売り子たちがおり、彼らが総体で本の再流通を担ってきたのである。 これほどの古本流通の仕組みが整う江戸時代があったからこそ、現代においても和本はよく保存されているといえる。公共機関はもとより、個人の蔵書数も多い。古本市場は現代でも健在である。毎週数多くの和本類が取引されている。江戸の古本屋のおかげでこの豊饒さが残っているのだといってもよいだろう。 本書は、2007年から4年間「日本古書通信」に連載した「江戸の古本屋」がベースになっている。そこから史料の見直し、新たな知見を加えて単行本とした。そこには私が古本屋であることからこそ読み解くことのできた事項がたくさんあった。自分たちの歴史を明確にしておくことと、とかく出版に傾きがちな近世書肆の研究に別の視点を提案する機会となった。

|

|

Copyright (c) 2018 東京都古書籍商業協同組合 |