■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

古書市&古本まつり 第95号

。.☆.:* 通巻312・12月10日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

メールマガジンは、毎月2回(10日号と25日号)配信しています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━【シリーズ 古書の世界】━━━━━━━━

古書組合の役割と古書業界の仕組み その3

東京古書組合前事務局長 高橋秀行

これまで二回のお話で、古書組合の中では一番の肝は市場(交換

会)であることがお分かりいただけたと思います。また、古書業者

が古書籍に関わる知識を日々蓄積、研鑽していることもご理解され

たと思います。今回は最終回となりますので、古書組合にとっても

う一つの肝であるインターネット「日本の古本屋」についてお話し

したいと思います。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=6515

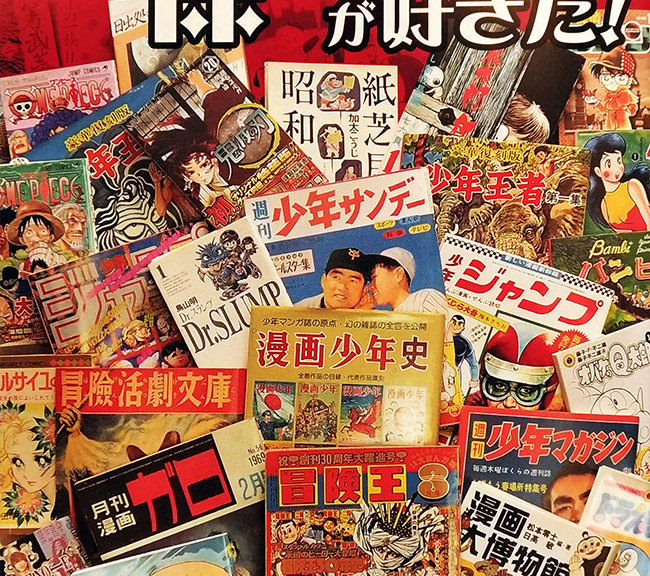

━━━━━━━━━【シリーズ 古本マニア採集帖】━━━━━━

第23回 村田亮太さん アルバイトと趣味を両立するひと

南陀楼綾繁

「最近、うちにアルバイトに来ている大学生がかなりの古本好きな

んですよ」

この連載の編集を担当している皓星社の晴山さんからそう云われ

て会った村田亮太さんは、温厚そうな青年だった。

「古書会館や池袋〈三省堂書店〉など、東京で開催される古書市は

ぜんぶ通っています。だから、新型コロナウイルスの影響で即売会

が中止になったときは辛かったです。東京古書会館の即売会が再開

した7月6日には、もちろん駆けつけました」

さっきも即売会に行ってましたと、収穫物の入った袋を見せてく

れる。その下からもう一袋が出てきた。計4900円なり。とにかく即

売会に通うのが楽しくて仕方ないらしい。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=6522

南陀楼綾繁(なんだろう・あやしげ)

1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一

文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、

図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年

から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」

の代表。各地で開催される多くのブックイベントにも関わる。

「一箱本送り隊」呼びかけ人として、石巻市で本のコミュニティ

・スペース「石巻まちの本棚」の運営にも携わる。本と町と人を

つなぐ雑誌『ヒトハコ』(書肆ヒトハコ)編集発行人。著書に

『ナンダロウアヤシゲな日々』(無明舎出版)、『一箱古本市

の歩きかた』(光文社新書)、『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、

『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』

(ちくま文庫)などがある。

ツイッター

https://twitter.com/kawasusu

『蒐める人 情熱と執着のゆくえ』 南陀楼綾繁 著

皓星社刊 価格:1,600円(+税) 好評発売中!

http://www.libro-koseisha.co.jp/publishing/atsumeruhito/

━━━━━【12月10日~1月15日までの全国即売展情報】━━━━━

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

※現在、新型コロナウイルスの影響により、各地で予定されている

即売展も、中止になる可能性がございます。ご確認ください。

お客様のご理解、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

-------------------------------

赤札古本市

期間:2020/12/10~2020/12/13

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

-------------------------------

浦和宿古本いち(埼玉県)

期間:2020/12/10~2020/12/13

場所:さくら草通り

JR浦和駅西口下車 徒歩5分 マツモトキヨシ前

https://twitter.com/urawajuku

-------------------------------

富山の魅力を発信する古本市 BOOK DAY とやま駅(富山県)

期間:2020/12/10~2020/12/10

場所:富山駅南北自由通路(あいの風とやま鉄道中央口改札前)

-------------------------------

新興古書大即売展

期間:2020/12/11~2020/12/12

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

-------------------------------

第18回 つちうら古書倶楽部古本市(茨城県)

期間:2020/12/12~2020/12/20

場所:つちうら古書倶楽部

〒300-0036 茨城県土浦市大和町2-1 パティオビル1階

TEL&FAX 029-824-5401

-------------------------------

第18回 つちうら古書倶楽部 師走の古本まつり(茨城県)

期間:2020/12/12~2020/12/20

場所:土浦市大和町2-1 パティオビル1階

-------------------------------

12月反町古書会館(神奈川県)

期間:2020/12/12~2020/12/13

場所:神奈川古書会館1階特設会場

http://kosho.saloon.jp/spot_sale/index.htm

-------------------------------

港北古書フェア(神奈川県)

期間:2020/12/16~2020/12/25

場所:横浜市営地下鉄 センター南駅

-------------------------------

ぐろりや会

期間:2020/12/18~2020/12/19

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

http://www.gloriakai.jp/

-------------------------------

五反田古書展

期間:2020/12/18~2020/12/19

場所:南部古書会館 品川区東五反田1-4-4

-------------------------------

アクロスモール新鎌ヶ谷古本市(千葉県)

期間:2020/12/19~2021/01/06

場所:アクロスモール新鎌ヶ谷 1F 中央エレベーター前

千葉県鎌ケ谷市新鎌ヶ谷2-12-1

-------------------------------

下町書友会

期間:2020/12/25~2020/12/26

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

-------------------------------

2020 歳末阪神古書ノ市(大阪府)

期間:2020/12/26~2020/12/28

場所:阪神百貨店 梅田本店 8階催場

大阪市北区梅田一丁目13番13号

-------------------------------

好書会

期間:2020/12/26~2020/12/27

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

-------------------------------

アクロスモール新鎌ヶ谷古本市(千葉県)

期間:2020/12/19~2021/01/06

場所:アクロスモール新鎌ヶ谷 1F 中央エレベーター前

千葉県鎌ケ谷市新鎌ヶ谷2-12-1

-------------------------------

立川フロム古書市

期間:2021/01/05~2021/01/19

場所:立川駅北口徒歩5分フロム中武

http://mineruba.webcrow.jp/saiji.htm

-------------------------------

第41回古本浪漫洲 Part.1

期間:2021/01/07~2021/01/09

場所:新宿サブナード2丁目広場(催事場)

新宿区歌舞伎町1-2-2 TEL03-3354-6111

https://www.kosho.co.jp/furuhon_romansu/

-------------------------------

東京愛書会

期間:2021/01/08~2021/01/09

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

http://aisyokai.blog.fc2.com/

-------------------------------

杉並書友会

期間:2021/01/09~2021/01/10

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

-------------------------------

第41回古本浪漫洲 Part.2

期間:2021/01/10~2021/01/12

場所:新宿サブナード2丁目広場(催事場)

新宿区歌舞伎町1-2-2 TEL03-3354-6111

https://www.kosho.co.jp/furuhon_romansu/

-------------------------------

第19回 上野広小路亭古本まつり

期間:2021/01/11~2021/01/17

場所:谷お江戸上野広小路 ギャラリー+スペース36

-------------------------------

第41回古本浪漫洲 Part.3

期間:2021/01/13~2021/01/15

場所:新宿サブナード2丁目広場(催事場)

新宿区歌舞伎町1-2-2 TEL03-3354-6111

https://www.kosho.co.jp/furuhon_romansu/

-------------------------------

さんちか古書大即売会(兵庫県)

期間:2021/01/14~2021/01/19

場所:神戸さんちか3番街さんちかホール

http://www.hyogo-kosho.net/

-------------------------------

フィールズ南柏 古本市(千葉県)

期間:2021/01/14~2021/02/03

場所:フィールズ南柏 モール2 2階催事場 柏市南柏中央6-7

-------------------------------

富山の魅力を発信する古本市 BOOK DAY とやま駅(富山県)

期間:2021/01/14~2021/01/14

場所:富山駅南北自由通路(あいの風とやま鉄道中央口改札前)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国950書店参加、データ約600万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=33

┌─────────────────────────┐

次回は2020年12月下旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*゜*.:*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の古書店で ☆*.:*゜*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジンその312 2020.12.10

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋事業部」

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL http://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部:志賀浩二

編集長:藤原栄志郎

==============================