■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

古書市&古本まつり 第111号

。.☆.:* 通巻344・4月11日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

メールマガジンは、毎月2回(10日号と25日号)配信しています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━【シリーズ 古書の世界】━━━━━━━━

古本屋四十年(Ⅳ)

古書りぶる・りべろ 川口秀彦

今までに二度『街の古本屋入門』の名を出したのは、私が著者を

意識し続けてきたからである。著者の志田三郎は本名石田友三、私

が神奈川古書組合に加入した直後の84年に神奈川組合の理事長になっ

た人である。その年から『神奈川古書組合三十五年史』が出た92年

秋までの8年半で、神奈川組合の新規加入者は約20人いる。組合や市

場の仕事の関係で私はその全員から古本屋になった動機を聞いている

が、10名がはっきりと石田の本の影響が最大の要因だと答えていた。

そうでない人も石田の本を読んでいる人が多かった。石田の次の理事

会の理事となった私が、石田の存在と影響力を意識したのはこの頃で

ある。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=9111

━━━━━━━━━【シリーズ 古書の世界】━━━━━━━━━

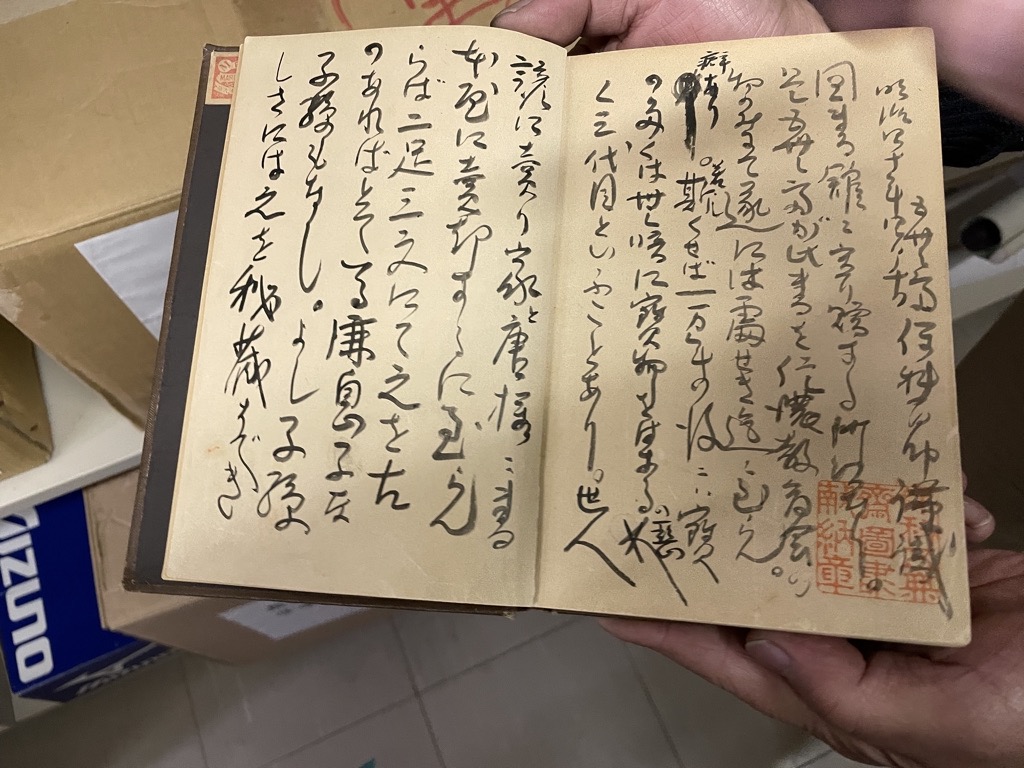

古本が繋がる時1

樽見博(日本古書通信社)

古本の世界は不思議だなと改めて痛感させられたことが、このとこ

ろ二つ続いたので紹介したい。ある雑誌の記事や、本への書き込み

が、知らないでいた事実を教えてくれた。調べ始めたら次の部屋へ

の扉を開くように、ある古本が別の古本へ繋がっていったのである。

語呂合わせではなく、古書趣味とは考証趣味だと私は考えているが、

古書探求の面白さを実感した。インターネットの普及で古書の売買

の在りようは確かに変化したが、この面白さは何も変わっていない。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=9071

━━━━━━━━━【シリーズ 書庫拝見1】━━━━━━━━━

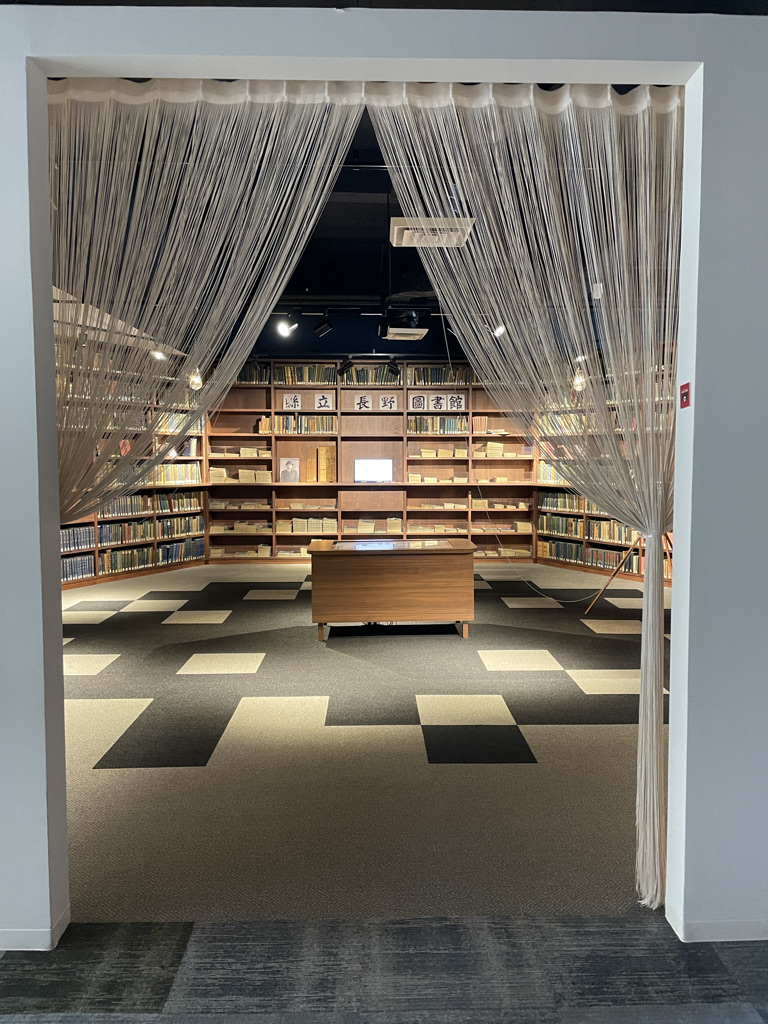

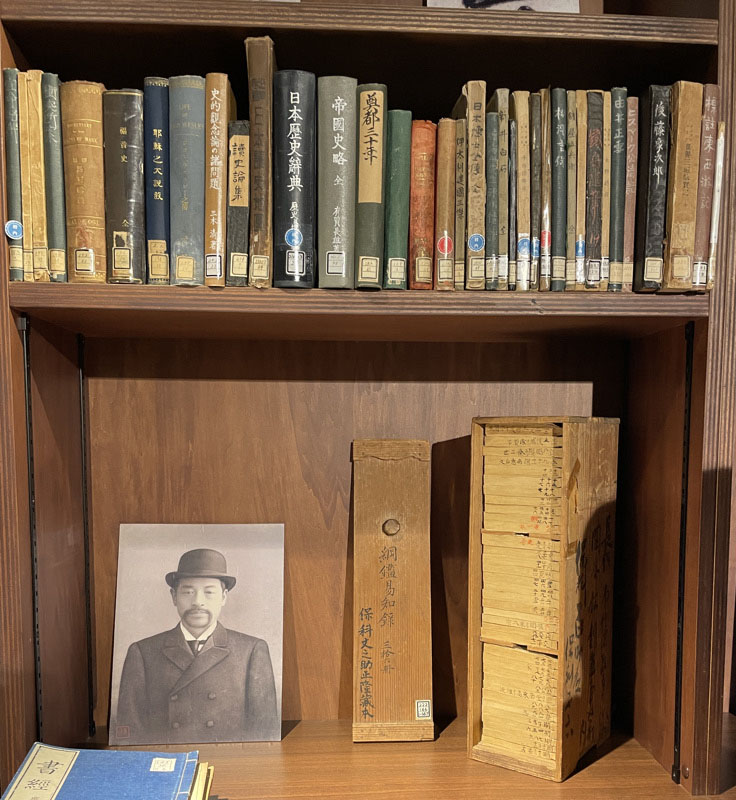

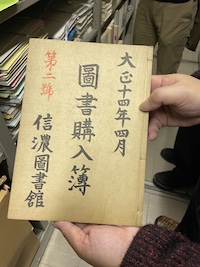

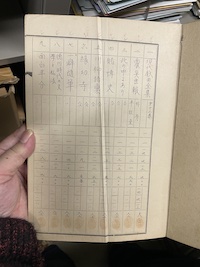

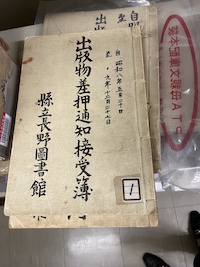

県立長野図書館(前編) 書庫の「中」と「外」をつなげる

南陀楼綾繁

大学に入った直後に、高校の同級生と一緒に国立国会図書館に行った。

日本で一番大きい図書館ってどんなところだろうと興味津々、とにかく

書棚の本を手に取ってみたいと思っていた。しかし、入館してすぐその期

待は打ち砕かれる。手続きをして中に入ってみると、どこにも本棚はなく、

中央に大きなカードケースが置いてあるだけだったからだ。

手持無沙汰にケースを開けて中のカードをめくってみたものの、それ以

上どうすればいいか判らずに、友人と顔を見合せ、そのまま帰ってしまっ

た。何でもいいから1冊選んで請求してみるという頭がそのときは働かな

かったのだ。それが閉架式の図書館との出会いだ。

その後、図書館や文学館、博物館などに通うようになって、開架として

表に出ている本はごく一部であり、貴重な本は奥にある閉架書庫に収まっ

ていることが判ってくる。

取材などで書庫を見せてもらえる機会があると興奮した。案内する館の

人もどこか誇らしげだ。書庫には、その館の歴史を伝える資料も所蔵され

ている。

開架の書棚はその図書館のいわばよそ行きの顔であり、本質はむしろ書

庫にこそあるのではないか。そう思うようになった。

この連載では、普段は一般利用者が入ることができない閉架書庫に足を

踏み入れ、そこで見つけた本や資料を紹介する。それとともに、書庫内を

知り尽くす館員に、資料の管理や活用について話を聞く。

書庫という奥の院を拝見することで、私なりにその図書館や文学館の新

たな表情を描ければと思う。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=9149

南陀楼綾繁(なんだろう・あやしげ)

1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一

文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、

図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年

から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」

の代表。「一箱本送り隊」呼びかけ人として、「石巻まちの本棚」

の運営にも携わる。著書に『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、

『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』

(ちくま文庫)、『古本マニア採集帖』(皓星社)、

編著『中央線小説傑作選』(中公文庫)などがある。

ツイッター

https://twitter.com/kawasusu

県立長野図書館

https://www.knowledge.pref.nagano.lg.jp/index.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「コショなひと」始めました

東京古書組合広報部では「コショなひと」というタイトルで動画

配信をスタート。

古書はもちろん面白いものがいっぱいですが、それを探し出して

売っている古書店主の面々も面白い!

こんなご時世だからお店で直接話が出来ない。だから動画で古書

店主たちの声を届けられればとの思いで始めました。

お店を閉めてやりきったという店主、売り上げに一喜一憂しない

店主、古本屋が使っている道具等々、普段店主同士でも話さない

ことも・・・

古書店の最強のコンテンツは古書店主だった!

是非、肩の力を入れ、覚悟の上ご覧ください(笑)

コショなひと 古書ニイロク

コショなひと 古本遊戯 流浪堂

春の神田古本まつり2

コショなひと その時 股旅堂 仕事の岐路

コショなひと 古本うさぎ書林 神田古本まつり密着篇

コショなひと ノースブックセンターOP編

YouTube 東京古書組合

https://www.youtube.com/channel/UCDxjayto922YYOe5VdOKu9w

━━━━━【4月11日~5月15日までの全国即売展情報】━━━━━

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

※現在、新型コロナウイルスの影響により、各地で予定されている

即売展も、中止になる可能性がございます。ご確認ください。

お客様のご理解、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

------------------------------

光が丘 春の古本市

期間:2022/03/16~2022/04/15

場所:リブロ光が丘店 リヴィン光が丘5階 東京都練馬区光が丘5-1-1

-------------------------------

横浜ハンズの古本市(神奈川県)

期間:2022/03/26~2022/04/27

場所:東急ハンズ横浜店 イベントスペース(横浜モアーズ6階)

横浜市西区南幸1-3-1横浜モアーズ

-------------------------------

古書ノ市OLD BOOK&CULTURE FAIR」@阪急MEN’S OSAKA(大阪府)

期間:2022/03/30~2022/04/19

場所:阪急メンズ大阪5Fプロモーションスペース51

大阪府大阪市北区角田町7番10号

https://www.hankyu-dept.co.jp/mens/event/00954890/?catCode=501002&subCode=502007

-------------------------------

西武本川越PePeのペペ古本まつり(埼玉県)

期間:2022/03/31~2022/04/12

場所:西武鉄道新宿線 本川越駅前ペペ広場

-------------------------------

オールデイズクラブ古書即売会(愛知県)

期間:2022/04/08~2022/04/10

場所:名古屋古書会館 名古屋市中区千代田5-1-12

https://hon-ya.net/

-------------------------------

第3回南大沢古本まつり

期間:2022/04/08~2022/04/14

場所:京王相模原線南大沢駅前~ペデストリアンデッキ~三井アウトレット前特設テント

-------------------------------

書窓展(マド展)

期間:2022/04/08~2022/04/09

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

-------------------------------

平井のはみだし古本市

期間:2022/04/09~2022/04/17

場所:平井の本棚 2階 江戸川区平井5-15-10

(JR総武線・平井駅北口改札より徒歩30秒)

https://kosho-hanautadou.peatix.com/

-------------------------------

横浜めっけもん古書展(神奈川県)

期間:2022/04/09~2022/04/10

場所:神奈川古書会館1階 横浜市神奈川区反町2-16-10

http://kosho.saloon.jp/spot_sale/index.htm

-------------------------------

大均一祭

期間:2022/04/09~2022/04/11

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

-------------------------------

アクロスモール新鎌ヶ谷古本市(千葉県)

期間:2022/04/12~2022/04/20

場所:アクロスモール新鎌ヶ谷 1F 中央エレベーター前・中央エスカレーター前

千葉県鎌ケ谷市新鎌ヶ谷2-12-1

-------------------------------

春の古本掘り出し市(岡山県)

期間:2022/04/20~2022/04/25

場所:岡山シンフォニービル1F 自由空間ガレリア

-------------------------------

ぐろりや会

期間:2022/04/22~2022/04/23

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

http://www.gloriakai.jp/

-------------------------------

本の散歩展

期間:2022/04/22~2022/04/23

場所:南部古書会館 品川区東五反田1-4-4

JR山手線、東急池上線、都営浅草線五反田駅より徒歩5分

-------------------------------

好書会

期間:2022/04/23~2022/04/24

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

-------------------------------

港北古書フェア(神奈川県)

期間:2022/04/27~2022/05/08

場所:有隣堂センター南駅店店頭ワゴン販売

市営地下鉄センター南駅の改札を出て直進、右前方。※駅構内

http://kosho.saloon.jp/spot_sale/index.htm

-------------------------------

浦和宿古本いち(埼玉県)

期間:2022/04/28~2022/05/01

場所:さくら草通り(JR浦和駅西口 徒歩5分 マツモトキヨシ前)

https://twitter.com/urawajuku

-------------------------------

第19回 四天王寺 春の大古本祭り(大阪府)

期間:2022/04/29~2022/05/05

場所:大阪 四天王寺 大阪府大阪市天王寺区四天王寺1-11-18

http://kankoken.main.jp/

-------------------------------

名鯱会(愛知県)

期間:2022/04/29~2022/05/01

場所:名古屋古書会館 2階 名古屋市中区千代田5-1-12

https://hon-ya.net/

-------------------------------

城北古書展

期間:2022/04/29~2022/04/30

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

-------------------------------

西部古書展書心会

期間:2022/04/29~2022/05/01

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

-------------------------------

第26回八王子古本まつり

期間:2022/05/01~2022/05/05

場所:JR八王子駅北口ユーロード特設テント

http://hachiojiusedbookfestival.jp/

-------------------------------

春の古書大即売会(京都府)

期間:2022/05/01~2022/05/05

場所:京都市勧業館「みやこめっせ」 京都市左京区岡崎成勝寺町9-1

http://koshoken.seesaa.net/

-------------------------------

東京愛書会

期間:2022/05/06~2022/05/07

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

http://aisyokai.blog.fc2.com/

-------------------------------

反町古書会館展(神奈川県)

期間:2022/05/07~2022/05/08

場所:神奈川古書会館1階 横浜市神奈川区反町2-16-10

http://kosho.saloon.jp/spot_sale/index.htm

-------------------------------

杉並書友会

期間:2022/05/07~2022/05/08

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

-------------------------------

第45回 古本浪漫洲 Part1

期間:2022/05/09~2022/05/11

場所:新宿サブナード2丁目催事場 新宿区歌舞伎町1-2-2

https://kosho.co.jp/furuhon_romansu/

-------------------------------

第45回 古本浪漫洲 Part2

期間:2022/05/12~2022/05/14

場所:新宿サブナード2丁目催事場 新宿区歌舞伎町1-2-2

https://kosho.co.jp/furuhon_romansu/

-------------------------------

BOOK & A(ブック&エー)

期間:2022/05/12~2022/05/15

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

-------------------------------

フリーダム展

期間:2022/05/13~2022/05/14

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

-------------------------------

第45回 古本浪漫洲 Part3

期間:2022/05/15~2022/05/17

場所:新宿サブナード2丁目催事場 新宿区歌舞伎町1-2-2

https://kosho.co.jp/furuhon_romansu/

-------------------------------

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国982書店参加、データ約623万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=39

┌─────────────────────────┐

次回は2022年4月下旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*゜*.:*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の古書店で ☆*.:*゜*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジンその344 2022.4.11

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋事業部」

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL http://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部:志賀浩二

編集長:藤原栄志郎

==============================

・メールマガジンの購読停止、アドレスの変更はこちら

https://www.kosho.or.jp/mypage/

・このメールアドレスは配信専用です。

返信いただいても対応致しかねます。ご了承下さい。

・メールマガジンの全てまたは一部を無断転載することを禁じます。

・メールマガジンの内容に対するご意見、ご感想は

melma@kosho.ne.jp までお願い致します。

・メールマガジン内容以外のご質問は info@kosho.or.jp へお願い

いたします。なお、ご質問の内容によりましては、返信が大幅に

遅れる場合もございます。ご了承下さい。

============================================================

☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*・

============================================================