「東京古書組合百年史」第43回日本出版学会特別賞受賞についてけやき書店 佐古田亮介 |

|

この受賞のことをすでに知っている人もいるでしょう。私が知ったのは確かな記憶はないのだが、たぶん4月の下旬頃に、広報理事から知らされた。資料会の時だったので相澤理事だったはずだ。出版学会から組合に、受賞が決まりましたがお受けいただけますか。と問い合わせが来たそうで、すぐにお受けいたします。と答えて受賞決定となったようです。その時に相澤理事から、授賞式に出て下さいね。言われたのだと思います。何しろ私は、この賞の存在すら知らずにいたので、慌ててネット検索をしてみて、大変名誉ある賞であることを知りました。

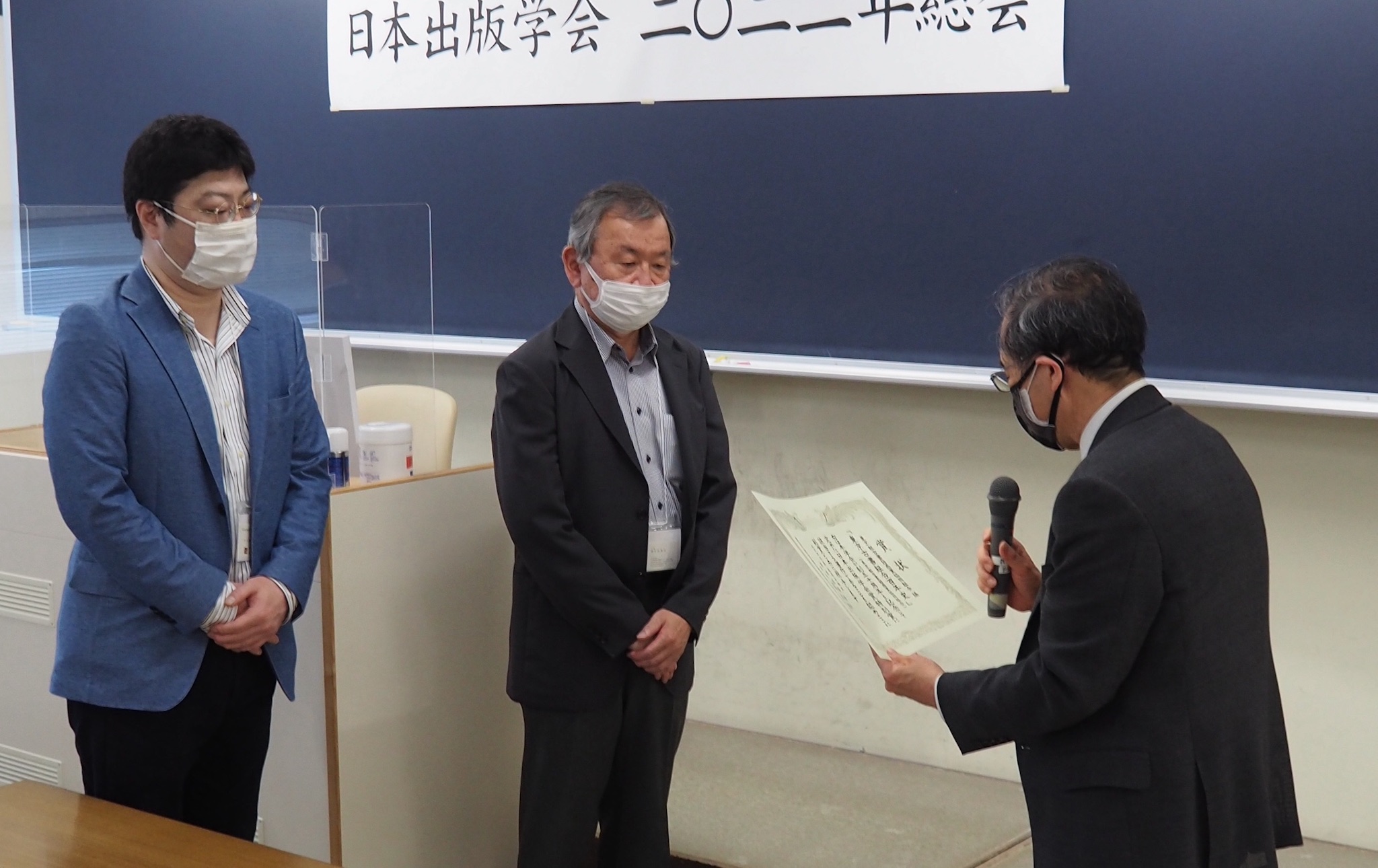

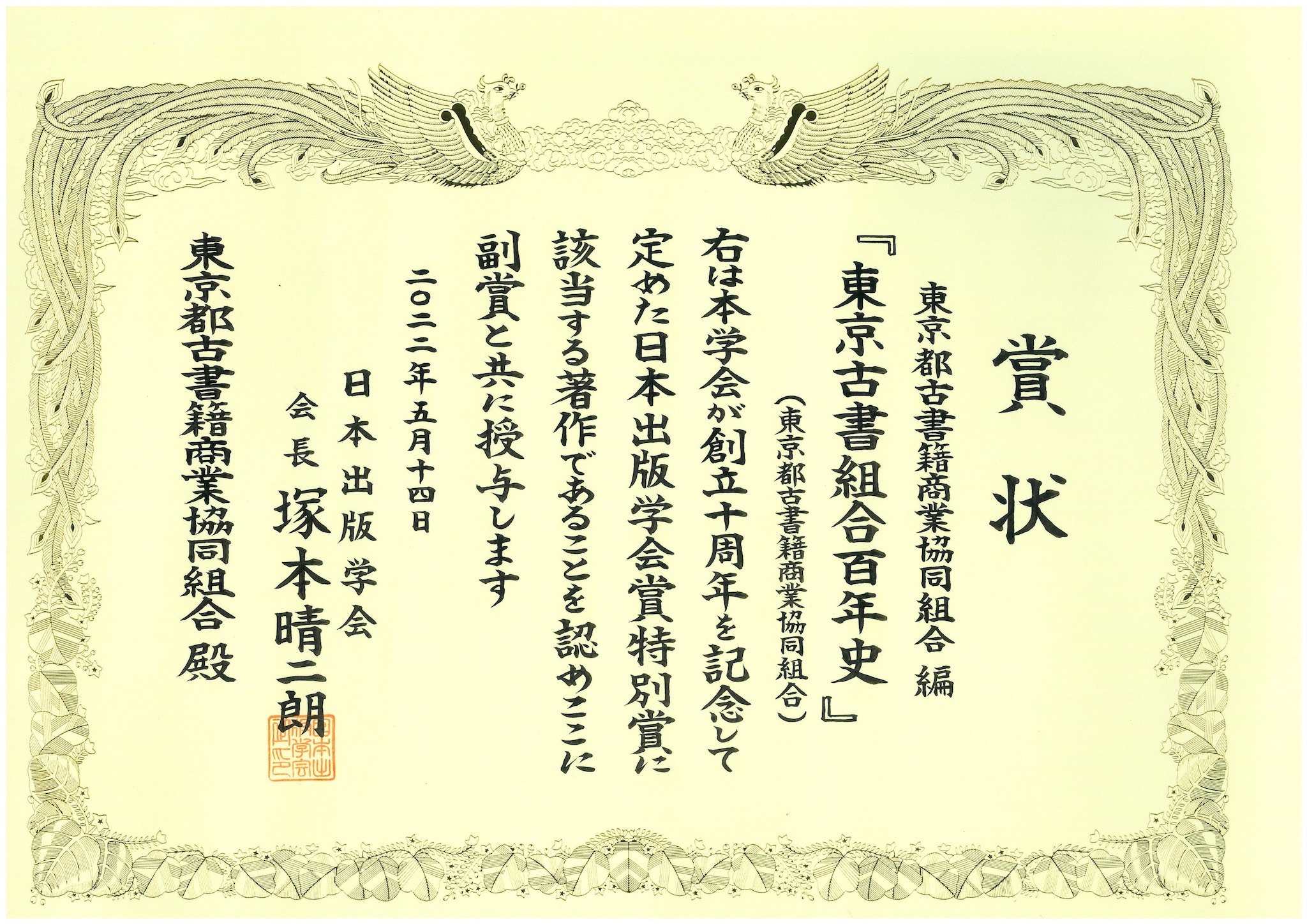

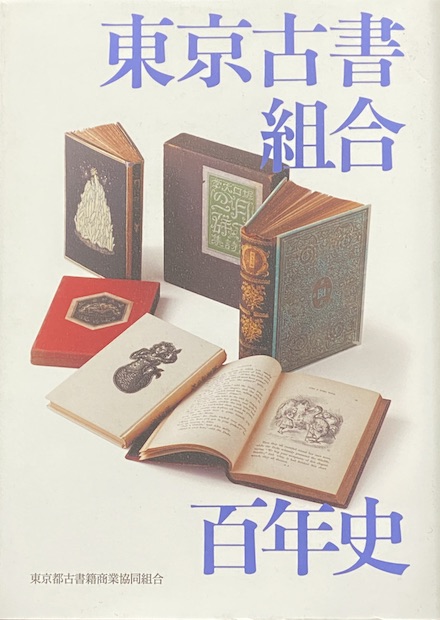

前回の第42回は、あの凸版印刷株式会社印刷博物館が受賞しているのだ。ついに東京古書組合も、あの様に様々な企画展を行って世間に広く認知されている印刷博物館と並ぶ評価を得たのだ。と、思わずニンマリしてしまったが、同時に何か重大な責任を背負ってしまったようにも感じた。もう迂闊なことは出来ないぞ。といったような思いがヒシと迫って来たのだ。これは組合が受けた賞なのだが、同時に組合員全員が受けたものでもあるはずだ。この際そうした自覚は必要だと思う。つまり今後は、周りからはそうゆう眼で見られるということだ。まあ、私ひとりで何が出来る訳でもないのだが、組合員一人一人が自覚を持って行動することは、非常に大事なことであるはずだ。 受賞式は、5月14日土曜日に千代田区三崎町の日本大学法学部本館にて行われた。私と梶塚理事との二人で出席したが、事前に服装について打ち合わせをしていた。スーツかカジュアル。あまりに違い過ぎると何だか一体感がなくなって組合の印象も悪くなるような気がしたからだ。梶塚理事からはカジュアルで行きます。との返事が来たので、私は詰まらない服しか持っていないためカジュアルとはならないのだが、ノーネクタイで行くことにした。ネクタイは大の苦手なので大助かりであった。受賞式は、日本出版学会総会の中に組み込まれていて授賞式の時間に合わせて出席したので、1時間もかからなかった。人もそんなに多くはなくて40人ぐらいが長い教室に距離を置いて座っていた。顔見知りが二人もいたのにはビックリした。 2021年度第43回の受賞式は奨励賞2点、特別賞2点であった。奨励賞は受賞対象となった本の著者2名に送られ、特別賞は組合百年史ともう一つは「大宅壮一文庫」に送られた。古書組合もとうとう大宅文庫と並んだのだ。何たる名誉。益々社会的に重責を担うことになった次第だ。受賞理由などはネットで探せば出て来るので、是非ご一読してみて下さい。ここに書いたことは決して大げさなことではないと、ご納得いただけることと思います。 日本出版学会

https://www.shuppan.jp/ 日本出版学会 第43回 日本出版学会賞(2021年度)

https://www.shuppan.jp/materials/jyusho/2022/04/19/1999/

|

|

|

|

Copyright (c) 2022 東京都古書籍商業協同組合 |

2022年5月25日号 第347号

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

。.☆.:* その347・5月25日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国977古書店参加、データ約623万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

☆INDEX☆

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

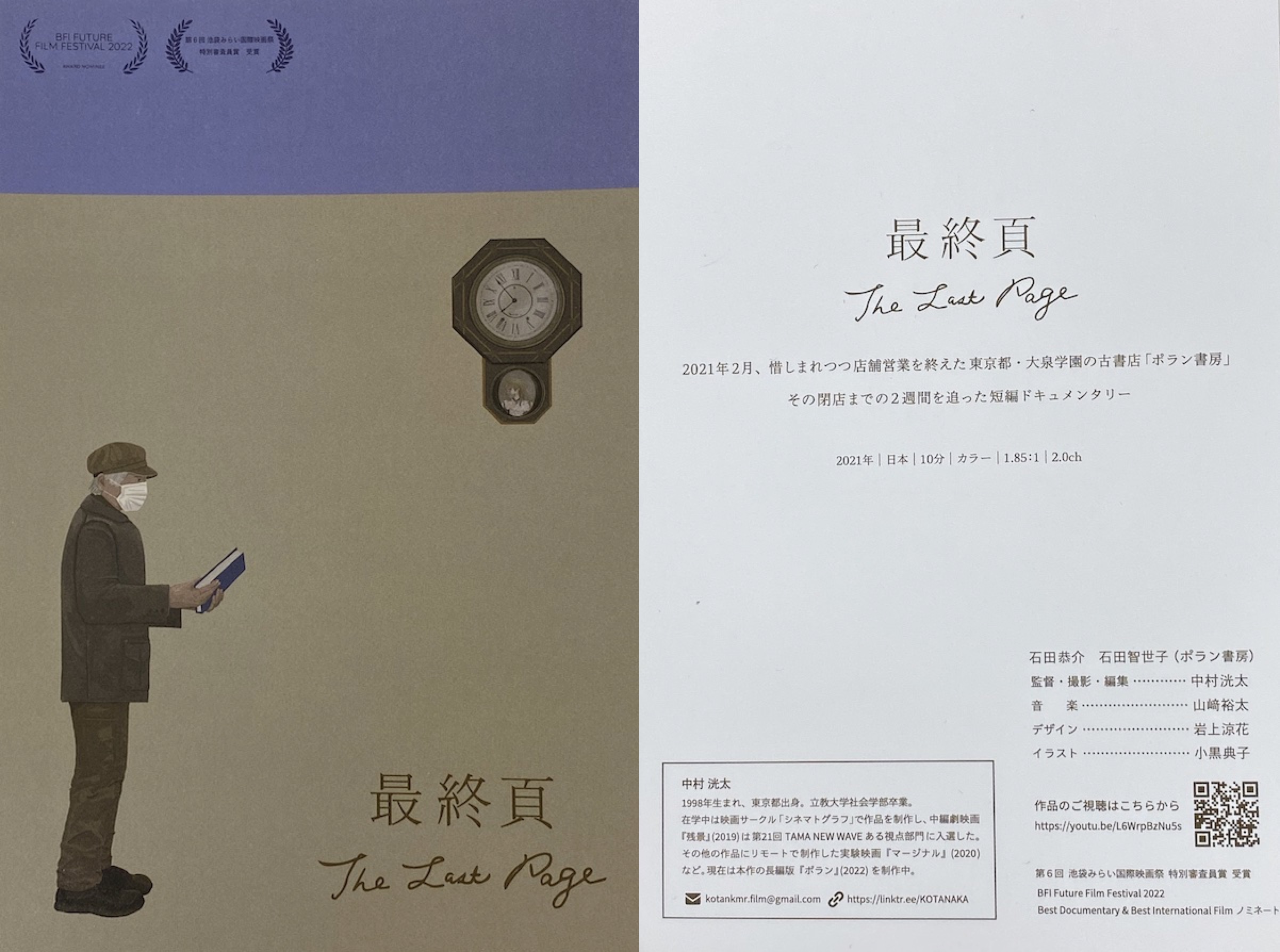

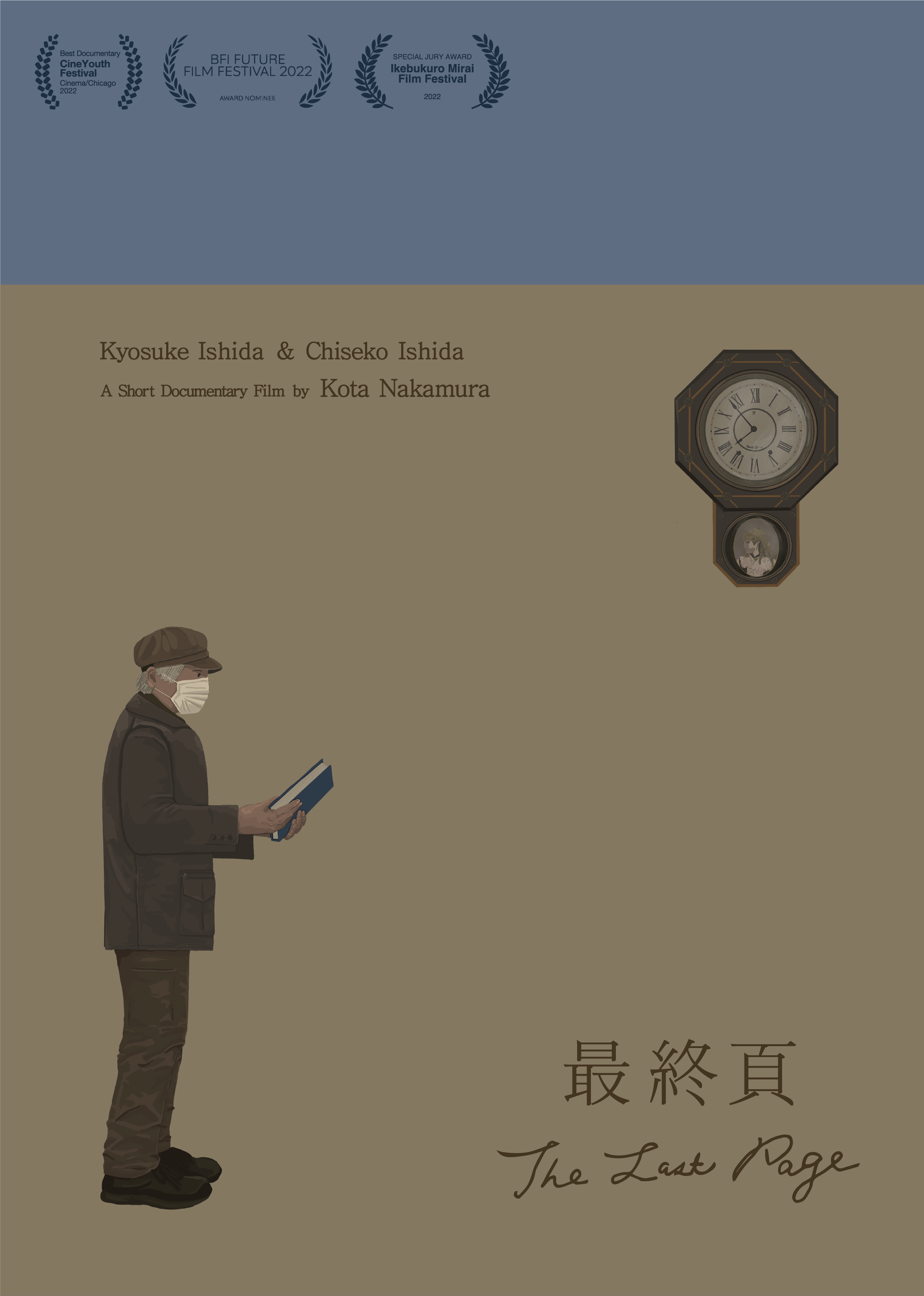

1.ポラン書房を撮る 映画『最終頁』について

中村洸太(映画『最終頁』/監督・撮影・編集)

2.「無駄」を愛するあなたへ贈る本 『地下出版のメディア史』

大尾侑子(東京経済大学准教授)

3.『近代出版史探索Ⅵ』 小田光雄

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━【自著を語る(番外編)】━━━━━━━━━━━

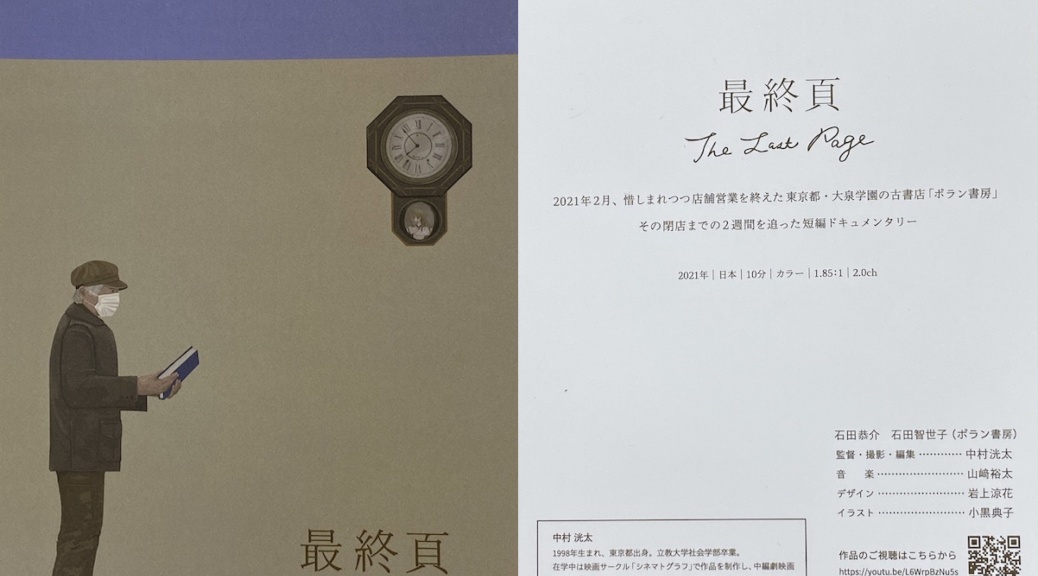

ポラン書房を撮る 映画『最終頁』について

中村洸太(映画『最終頁』/監督・撮影・編集)

「自著を語る」の番外編として、私が自主制作したドキュメンタリ

ー映画『最終頁』を紹介させていただきます。

この映画は、古書店「ポラン書房」の閉店を描く、10分間のドキュ

メンタリーです。ポラン書房は、東京都練馬区の西武池袋線・大泉学

園駅にあった古書店で、2021年2月7日に実店舗営業を終えました(現

在はオンラインで営業中です)。映画は、店主の石田恭介さんが緊張

した面持ちで営業終了の時刻を告げる場面から始まります。そこから

数週間前に遡り、ポラン書房のこれまでの足取り、パンデミック下に

受けた影響と閉店に至るまでの経緯を辿りつつ、石田さんや客たちそ

れぞれの書棚への思いに光を当てています。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=9425

プロフィール

中村洸太

1998年東京生まれ。立教大学社会学部在学中に映画サークル「シネマ

トグラフ」に所属し、自主映画を制作。現在は京都大学大学院 人間・

環境学研究科 修士課程に在学し、映画学を専攻している。

映画『最終頁』(短編版・約10分) 中村洸太(監督・撮影・編集)

YouTube: https://youtu.be/L6WrpBzNu5s

━━━━━━━━━【自著を語る(291)】━━━━━━━━━━━

「無駄」を愛するあなたへ贈る本 『地下出版のメディア史』

大尾侑子(東京経済大学准教授)

■「変態」は現代でもNG?:

2021年10月、ニュースサイトをスクロールしていると、ある記事が

目に飛び込んできました。“サブカルチャーの聖地”、中野ブロード

ウェイの某店舗が、風営法違反の疑いで警視庁に書類送検されたとい

うのです。事件の詳細や是非はさておき、記事に添えられた写真には、

〈営業禁止区域でアダルトショップを違法営業していた法人等による

風営法違反事件 保安課・中野署〉と書かれた貼り紙のもと、「DVD」

「Blu-ray」「書籍」「ビデオテープ」「レーザーデスク」「写真集」

といった押収品が、段々のテーブルにずらりと並べられていました。

もっとも「猥せつ」らしき部分は付箋で隠され、背表紙も後ろに向け

られています。段々の机にお上品に佇むその姿は、不謹慎にも“三段

飾りの雛人形”さながらで、なんとも滑稽。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=9409

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

■【試し読み】

地下出版のメディア史 高級エロに命をかけた知識人たち(慶應義塾大学出版会note)

https://note.com/keioup/n/n8f18ade3ccca

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

『地下出版のメディア史

エロ・グロ、珍書屋、教養主義』 大尾 侑子 著

慶應義塾大学出版会 定価:4,950円(税込)好評発売中!

https://www.keio-up.co.jp/np/isbn/9784766428032/

━━━━━━━━━【自著を語る(292)】━━━━━━━━━━━

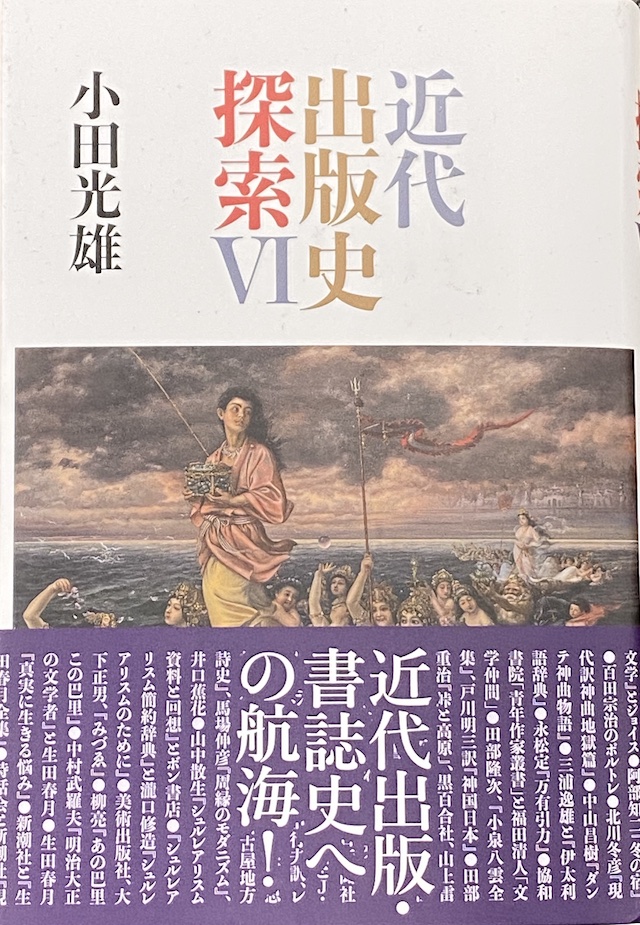

『近代出版史探索Ⅵ』 小田光雄

論創社の森下紀夫、小田嶋源両氏の全面的なバックアップを受け、

3年余の短い期間で、本探索も六巻目となった。お二人の期待に応え

るためにも、とりあえず十巻をめざし、今しばらく書き続けていくつ

もりだ。

本探索の目的は各巻の「あとがき」で、様々に述べてきたが、一巻

で既述しておいた「新たな近代出版史の森の造形」はなされつつある

し、姿を見せ始めているといっていいだろう。ただどれだけの読者が

いるのかは定かでないし、書評もまったく出ないに等しいので、少し

ばかり残念ではある。しかしここまで刊行できたわけだから、版元だ

けでなく、書店と図書館の支援、少数ではあっても読者の存在を信じ

たい。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=9360

近代出版史探索Ⅵ 小田光雄 著

論創社刊 6000円+税 好評発売中!

https://ronso.co.jp/

━━━━━━━━━━━━━【次回予告】━━━━━━━━━━━

‟ 新たな「体験」と「体感」を創造する ”

「クラシック音楽と日本の歴史」Vol. 1 – The Russian Violin & Piano Duo ~ 歴史‟ Story ”

「ミハイル・グリゴーリエフの物語」

企画・制作・主催 Alacrity Inc.

https://alacrity.jp/

詳しくは、6/24号メルマガでご紹介いたします。

どうぞ、お楽しみに!

──────────────────────────────

鶴見俊輔 生誕100年記念出版

『日本の地下水──ちいさなメディアから』 鶴見俊輔 著

2022年5月下旬刊行予定 定価2,860円(本体2,600円+税)

四六判・並製、352ページ 発行・発売・ご注文は 編集グループSURE

https://www.groupsure.net/post_item.php?type=books&page=220507chikasui

──────────────────────────────

『戦時下の少年読物』青木正美著

日本古書通信社刊

定価1980円(税込み)好評発売中!

https://www.kosho.co.jp/kotsu/

『昭和の古本屋を生きる』青木正美著

日本古書通信社刊

定価2860円(税込み)好評発売中!

https://www.kosho.co.jp/kotsu/

━━━━━━━━━【日本の古本屋即売展情報】━━━━━━━━

5月~6月の即売展情報

※新型コロナウイルスの影響により、今後、各地で予定されている

即売展も、中止になる可能性がございます。ご確認ください。

お客様のご理解、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=39

┌─────────────────────────┐

次回は2022年6月中旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の全国の古書店に ☆*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジン その347・5月25日

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋事業部」

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL http://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部:志賀浩二

編集長:藤原栄志郎

==============================

・メールマガジンの購読停止、アドレスの変更はマイページから

お願い致します。

https://www.kosho.or.jp/mypage/

・このメールアドレスは配信専用です。

返信いただいても対応致しかねます。ご了承下さい。

・メールマガジンの全てまたは一部を無断転載することを禁じます。

・メールマガジンの内容に対するご意見、ご感想は

melma@kosho.ne.jp までお願い致します。

・メールマガジン内容以外のご質問は info@kosho.or.jp へお願い

いたします。なお、ご質問の内容によりましては、返信が大幅に

遅れる場合もございます。ご了承下さい。

============================================================

☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*・

============================================================

ポラン書房を撮る 映画『最終頁』について

ポラン書房を撮る 映画『最終頁』について中村洸太 |

|

「自著を語る」の番外編として、私が自主制作したドキュメンタリー映画『最終頁』を紹介させていただきます。

この映画は、古書店「ポラン書房」の閉店を描く、10分間のドキュメンタリーです。ポラン書房は、東京都練馬区の西武池袋線・大泉学園駅にあった古書店で、2021年2月7日に実店舗営業を終えました(現在はオンラインで営業中です)。映画は、店主の石田恭介さんが緊張した面持ちで営業終了の時刻を告げる場面から始まります。そこから数週間前に遡り、ポラン書房のこれまでの足取り、パンデミック下に受けた影響と閉店に至るまでの経緯を辿りつつ、石田さんや客たちそれぞれの書棚への思いに光を当てています。 ポラン書房は、小学校入学前からなじみの「街の古本屋さん」でした。駅前に移転するまで、大泉学園通りを北に進んだ関越自動車道の高架近くにあり、よく父に連れて行かれました。入り口の正面ではゴリラのぬいぐるみが出迎え、左右に高い本棚が聳え立つ店内は、幼かった私の目には、どこか非日常的な異空間に映ったことを覚えています。その後、ポラン書房は駅から徒歩5分の便利な場所に移転し、店の規模は倍に、店内の明かりは蛍光灯から暖かな色の白熱電球になりました。こだわりの内装で彩られた店内は、端から端まで美しく本が並べられ、ただそこに立って本の背を眺めているだけで不思議な幸福感に包まれました。ドアの風鈴の音とともに中に入ると、私のお気に入りの映画の棚が左の壁際に、漫画の棚が右側の突き当たりにありました。ポラン書房はトークショーなどのイベントをよく開いており、2010年、私が11歳のとき、店内で上演された演劇をMini DVカメラで撮影したこともありました。石田さん自身も出演された朗読劇です。 今思うと、私にとってポラン書房は「そこにあるのが当たり前」な存在だったのかもしれません。私は必ずしも熱心な客ではありませんでした。ポランが閉店すると知ったのは、新型コロナウイルスのパンデミックから1年が経とうとしていた、2021年の1月初めのことでした。私は大学の自主映画制作サークルで主に劇映画を作っていました。突然の閉店の知らせを聞いたとき、かつてポラン書房でカメラを回したときの記憶がにわかに蘇り、その魅力的な迷路を思わせる空間をカメラに記録したいという衝動、今ポラン書房の閉店の現実に向き合わなければ後悔するのではないかという思いに駆られました。 ありがたいことにすぐに石田さんに撮影の許可をいただくことができ、1月23日からひとりカメラを持って撮影を始めました。予め映画の全体像は考えず、撮影中はできる限り目の前で起きる出来事をカメラに記録し続けるように努めました。店内は自由にカメラを置けるほど広くはないため、必然的に撮影中はカメラと被写体との距離は近くなります。準備期間がほとんど無かったこともあり、ポラン書房の皆さんがカメラを意識せずに振る舞うということはほとんど不可能だろうと考えました。さらに、閉店という事態も被写体の方々にとって非常にデリケートなものなので、部外者の撮影行為が与える心理的影響にも自覚的でなくてはならないと思いました。そのため、映画を客観的な閉店の記録とするのではなく、被写体の方々と撮影者である私のコミュニケーションの記録とし、私自身の存在も映画に残すことにしました。 撮影を続けていると、閉店に向けて毎日次々と思いも寄らぬことが起こりました。ポラン書房という空間のなかで、働かれている方、常連の方、閉店を機にはじめて訪れた方など、様々な人々の思いが交錯していき、カメラの前で物語が展開していったのです。ファインダーを通して見ると、ポラン書房はまるで、外の世界から店の中まで、あらゆる物語を引きつけていく「磁場」のような空間でした。私自身もその中に身を置き、時にはそれに巻き込まれながらカメラを回しました。ポラン書房の持つ、こうした求心力こそが、多くの人々を魅了してきたのかもしれません。 撮影は、店舗がスケルトン、すなわちコンクリート剥き出しの空きテナントとなるまで続けました。さらに、店員の南由紀さんが独立し江古田に新たな古書店「snowdrop」を開店してからの様子、無店舗営業を続ける石田さんご夫妻のお仕事の様子も記録しました。撮影した60時間の及ぶ映像を見直し、私は2つのアプローチで映画の完成を目指しました。多くの方に気軽に観ていただけるようなかたちでポラン書房の閉店の物語をまとめる短編版、および営業最終日も含めて閉店以前・以降の経緯と展開を描く長編版の2本です。 短編版『最終頁』は、店主の石田さんの語りを中心として構成しました。閉店を迎えた映画の終盤、石田さんは「石神井書林」の内堀弘さんから受け取ったメッセージを読み上げます。この場面をカメラに収めながら、私の中の閉店への喪失感が少し薄れた気がしました。是非、ご覧いただけますと幸いです。 『最終頁』は2021年11月にYouTube上で公開し、様々な反響をいただきました。また、国内外の映画祭でも上映・配信していただきました。1月には「池袋みらい国際映画祭」で特別審査員賞をいただき、2月には英国映画協会による若者向けの映画祭「BFI Future Film Festival」の選出作品としてロンドンで上映されました。また、シカゴで行われた同じく若者向けの「CineYouth Festival」でドキュメンタリー映画賞をいただき、その折の「物語構成、ヴィジュアル、音響、全体のインパクトなどすべてにおいて優れている」という選評は、今後の大きな励ましとなっています。受賞作として今年10月のシカゴ国際映画祭で特別上映していただくことにもなっています。 国外での上映後には、イギリスやアメリカでも、パンデミック下で古書店をはじめとする様々な「居場所」が急速に失われつつあるという感想をいただきました。ポラン書房という一つの古書店の物語が国境を超えて広がっていき、それを契機として多くの方に「そこにあるのが当たり前」だった「居場所」について考えていただいていることを大変嬉しく思います。 最後に、この場をお借りして、ポラン書房の石田恭介さんと石田智世子さん、snowdropの南由紀さん、制作にご協力くださった皆様、そして映画をご覧いただいた皆様に、心より感謝を申し上げます。 ――――― 『最終頁』(短編版)はYouTubeにて配信中。YouTube公開版を再編集した「映画祭上映版」はU-NEXTにて配信中。『ポラン』(長編版)は公開未定。 ――――― |

|

|

|

Copyright (c) 2022 東京都古書籍商業協同組合 |

「無駄」を愛するあなたへ贈る本 『地下出版のメディア史』

「無駄」を愛するあなたへ贈る本 『地下出版のメディア史』大尾侑子(東京経済大学准教授) |

|

■「変態」は現代でもNG?:

2021年10月、ニュースサイトをスクロールしていると、ある記事が目に飛び込んできました。“サブカルチャーの聖地”、中野ブロードウェイの某店舗が、風営法違反の疑いで警視庁に書類送検されたというのです。事件の詳細や是非はさておき、記事に添えられた写真には、〈営業禁止区域でアダルトショップを違法営業していた法人等による風営法違反事件 保安課・中野署〉と書かれた貼り紙のもと、「DVD」「Blu-ray」「書籍」「ビデオテープ」「レーザーデスク」「写真集」といった押収品が、段々のテーブルにずらりと並べられていました。もっとも「猥せつ」らしき部分は付箋で隠され、背表紙も後ろに向けられています。段々の机にお上品に佇むその姿は、不謹慎にも“三段飾りの雛人形”さながらで、なんとも滑稽。 そんななか異様な存在感を放つ「書籍」がありました。二段目のセンターに陣取り、図々しくこちらを向いています。「もしや」と思い画像を拡大すると、その正体は『変態・資料』(1926〜1928)の揃い、3万円(お買い得!)。戦前昭和に発禁の常連だった、会員制風俗雑誌でした。令和になって、まさかYahoo!ニュースでこの古雑誌を目にするとは……。近所の野良猫と久しぶりに遭遇したような、妙にウキウキした気分になったことを覚えています。 さらに興味深かったことは、表題部分が付箋で隠され、雑誌のタイトルが秘匿されていたこと。いずれにせよ、デザインから『変態・資料』が紛れていたことに気がついたアナタ。そして同誌の押収に違和感を感じたアナタは、きっと愛書家か古書好きでしょう。そう、一部の本好きにとって、この雑誌はじつによく知られた存在であり、同時に「中身はほぼ硬派な文献の寄せ集め」であることも共通の了解なのです。 拙著『地下出版のメディア史』は、この『変態・資料』の主幹であり、戦前昭和のエロ・グロ出版で八面六臂の活躍を見せた出版狂・梅原北明(1901-1946)とその周辺に広がった軟派出版(非公刊流通した性・風俗文献)、その版元(珍書屋)、人的ネットワークに光を当て、メディア史研究として整理した一冊です。 ■「知っている」の、その少し先へ…… 一方で、それらには孫引きや初出不明の口伝も散見され、学術研究である以上、そうした点を無視することはできません。本書は、そうした「マニアならば常識」と思われてきた人脈やエピソードを、未公開のパンフレット、一枚刷りの会員向け通知、国外の新聞記事など、家蔵版の一次史料から精査しました。未公開の図版を数多く掲載し、稀覯本の書誌情報をまとめた年表が付録となっています。本書の学術書としての意義を示すならば、まずもって、これらの基礎研究をもとにメディア研究や社会学、文学研究などの先行研究を踏まえて体系的に論じた点にあります。 マニア的な楽しみ方もありえますが、資料の網羅性に応えることだけが本書の役割ではありません。ましてや遡及的に見出される“事実発見的な価値“を喧伝することは目指していません。少なくとも「地下出版」という分析概念を設定し、これを歴史的・社会的なコンステレーションに位置付け直すことで、合理的批判や後継研究が生まれる畑を作っておくこと。10年ほど、このことを意識してきました。 もちろん、その試みの成否は読者に委ねるほかなく、一冊の本で達成できるはずもありません。ただ一つ言えることは、学術研究として本書が成立しえたのは、2000年代後半以降、国内外における学術的知見の蓄積、復刻ラッシュ、蒐集品の寄贈やアーカイブ化、国際的な文献データベースの整備、そして古書のオンライン通信販売など、技術的条件と集合知が結晶化してきたからです。 ■「エロ」をめぐる教養合戦の滑稽さと魅力 例えば『変態・資料』や『グロテスク』といった媒体のなかには、趣味家、古今東西の性文化研究者、古書店店主、プロレタリア作家、医学博士、洋酒ブローカー、「シナ通」など、バラエティ豊かな面々が集いました。また、彼らは会員制雑誌や艶本叢書の刊行案内などを通じて「地上」の華々しい出版文化──ブルジョア文壇、岩波文化、総合雑誌、円本など──に喧嘩を売り、自らの趣味の卓越性や、己の教養を喧伝しました。そして〈歴史や文化の裏面にこそ、真に人間を知るための手がかりがある〉とも書き残しています。表題から戦前のエロ・グロ・ナンセンス研究かと想像する人もいるかもしれませんが、興味深いことに、「高級エロ」を自称した彼らはエロ・グロ・ナンセンスに沸き立つ世間の風潮を「悪どい幼稚なエロ」「イカモノ」と痛烈に批判しました。 このように、非合法的に頒布された軟派出版物をひもとくと、そこには趣味を介した男同士の絆にくわえ、“教養アピール合戦”や知識マウンティングが随所に見てとれます。「ガリ勉」的教養主義の陳腐さや「地上」のメディアを嘲笑し、「変態」な教養を体現した彼らもまた、ある意味ではもっとも(ガリ勉的にエログロ知識を蓄積した)「逆立ちした教養主義的インテリ」に他ならず、同時代の知的風土や恵まれた出自という拘束性から、自由ではなかったのです。 ここで思い起こされるのが、テオドール・アドルノの「半教養の理論」。アドルノは「半教養」の典型的な口ぶりを「へえ、あなたはそれをご存知ないのですか?」という乱暴なものだと述べており、精神的に不遜で野蛮なまでに反インテリ的だと批判します。そして、その蔓延が実質的に「教養」の消失を意味すると警鐘を鳴らしました。梅原北明周辺の言論バトルを眺めていると、「もうちょっとpeaceに行きましょうよ」と笑える反面、官憲の追及というのっぴきならない背景があったことも無視できません。 とはいえ、知識や趣味(taste)によるマウント合戦は、いまでも、さまざまな場所で反復され続けている。その点で自由闊達に「趣味」と向き合い、ルールに縛られずに遊び倒した三田平凡寺(1876-1970)は、さばけていて、個人的に肩入れしたくなったりします(彼はあらゆる人種、性別、立場の人間を包摂した趣味家集団「我楽他宗」の中心でした)。 ■無駄を愛する人へ 本書もいわば「無駄」の集積。何かの役に立つとか、教養が得られるといった“コスパの良い”本ではありません。「役に立たない」本が「地上」の、それも慶應義塾大学出版会から刊行されたこと。そんな社会の“ゆとり”がかろうじて存在することが、ささやかな救いとなれば……。「日本の古本屋」なくして本書は存在しませんでした。古書という夢のような世界に誘ってくれた全国の古本屋さん、これからもお世話になります。 ■【試し読み】地下出版のメディア史 高級エロに命をかけた知識人たち(慶應義塾大学出版会note):  『地下出版のメディア史 エロ・グロ、珍書屋、教養主義』 大尾 侑子 著 慶應義塾大学出版会 定価:4,950円(税込)好評発売中! https://www.keio-up.co.jp/np/isbn/9784766428032/ |

|

|

|

Copyright (c) 2022 東京都古書籍商業協同組合 |

古本が繋がる時3

古本が繋がる時3日本古書通信社 樽見博 |

|

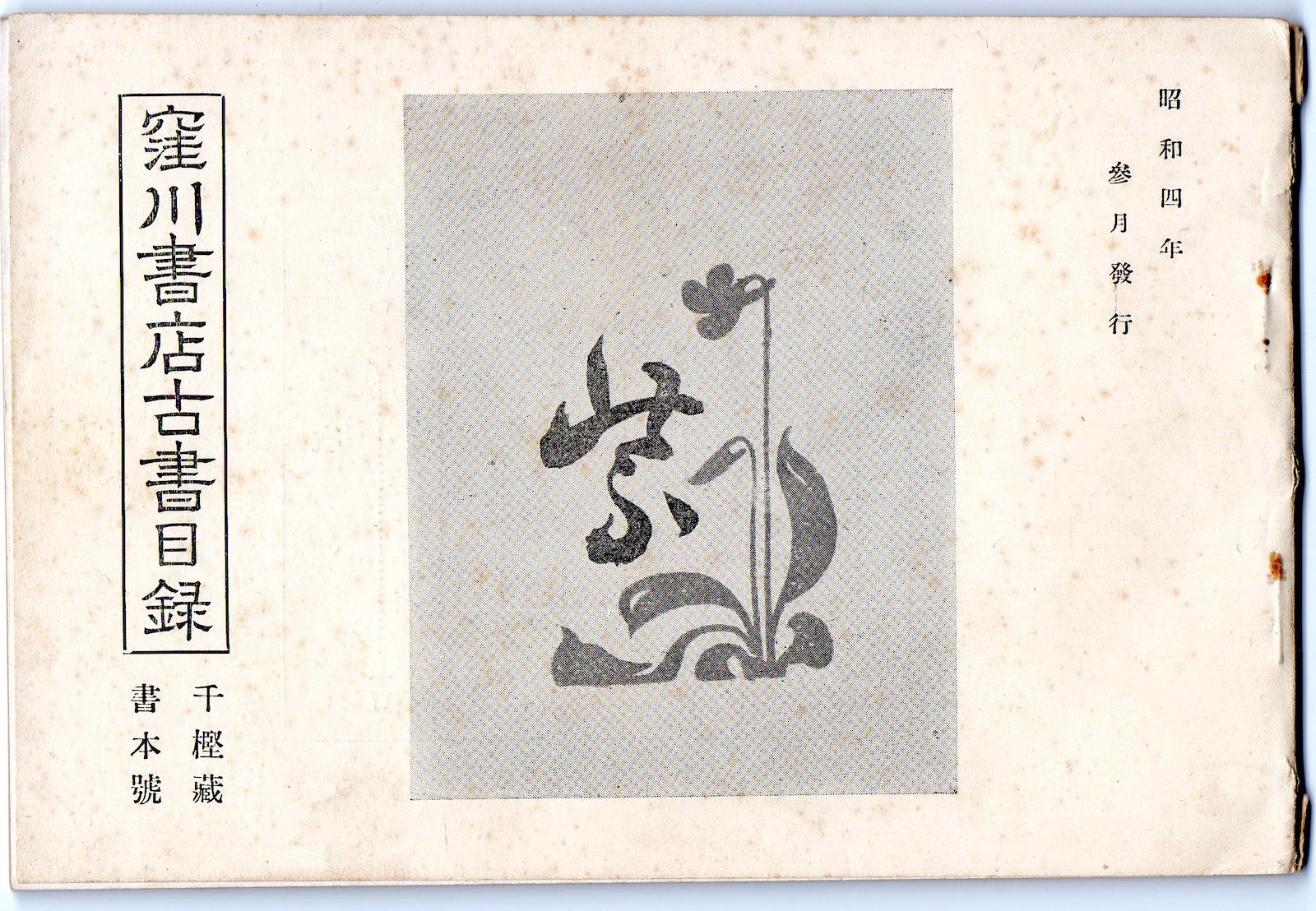

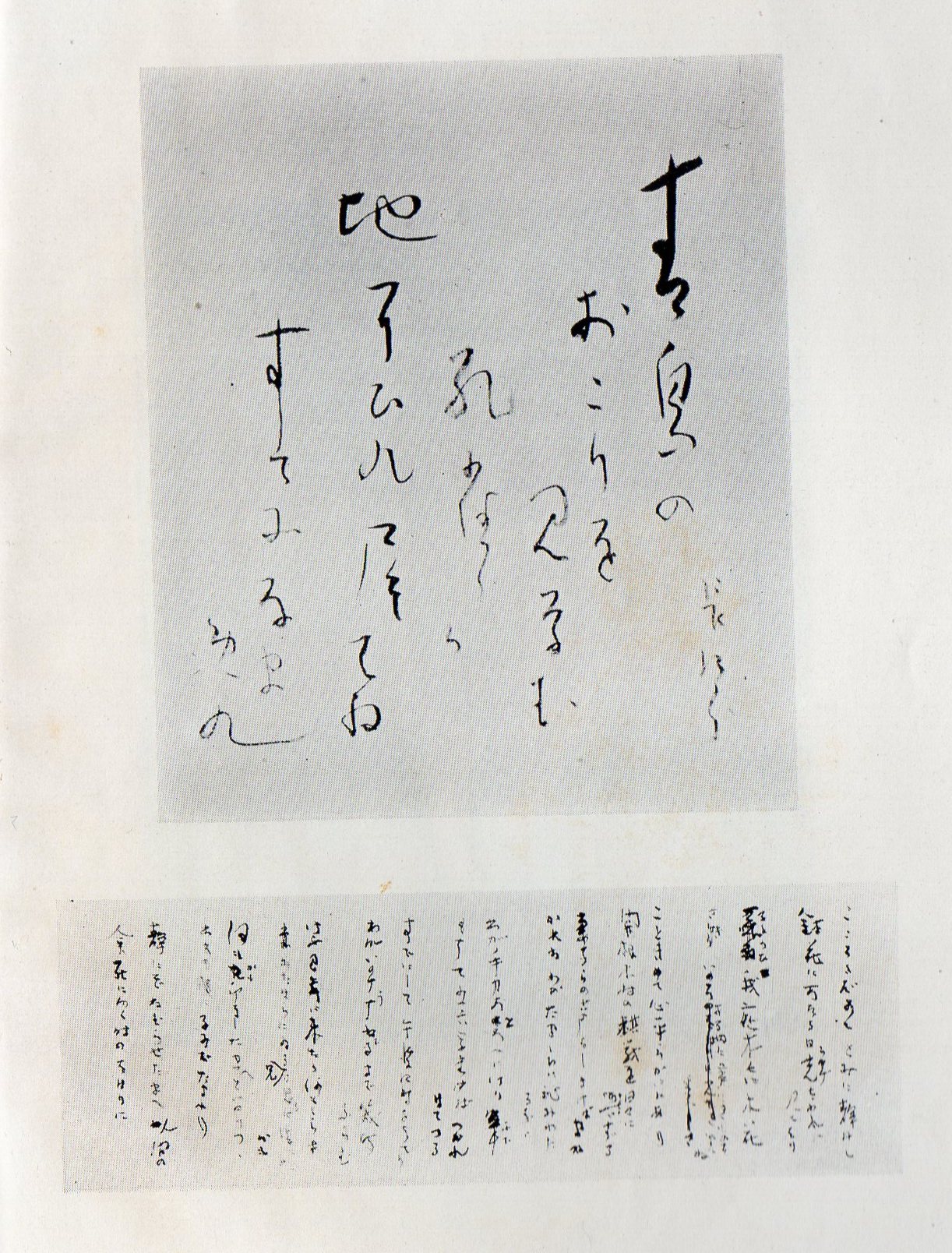

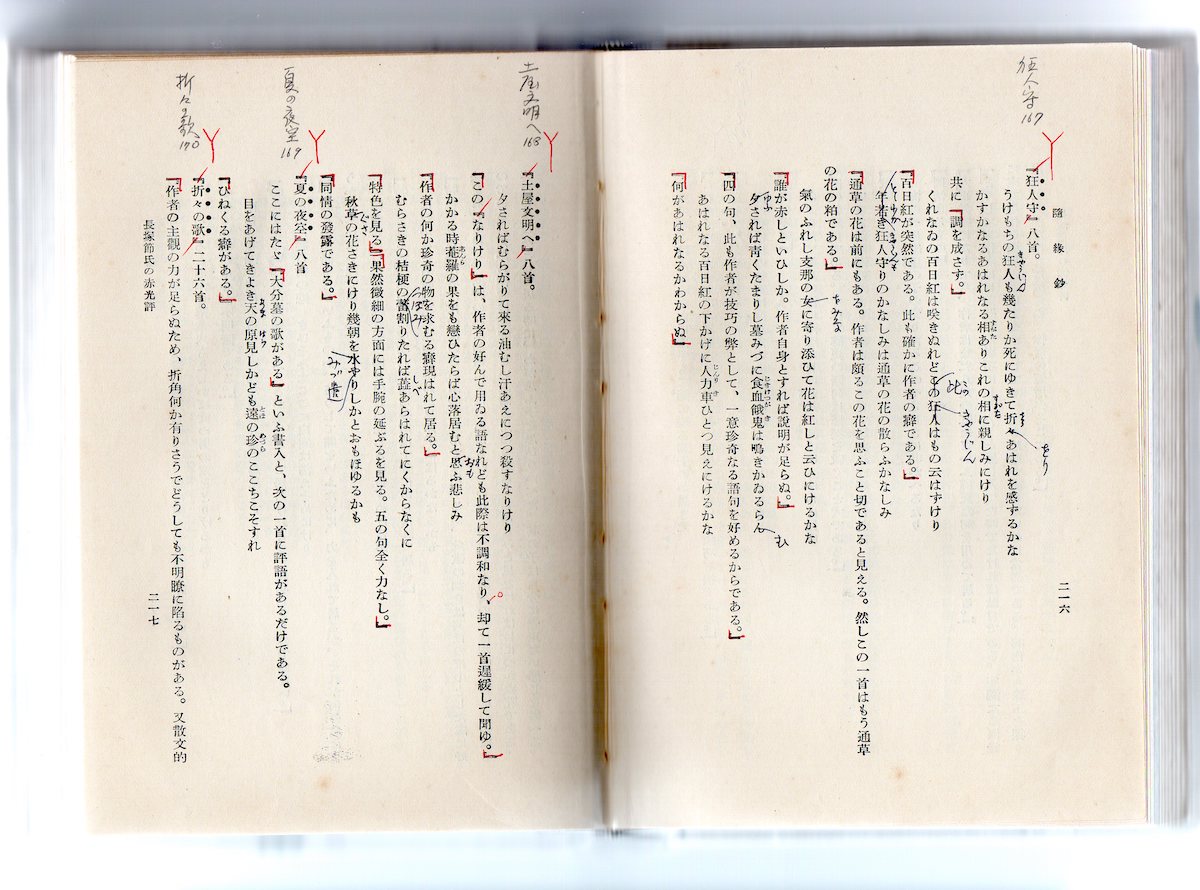

古泉千樫が長塚節遺品の中から、遺族に懇願して持ち帰った、書き入れのある茂吉歌集『赤光』はその後どうなったのだろうか。千樫の『随縁抄』に、「土岐哀果編『萬葉短歌全集』に就て」という、「アララギ」大正5年2月から4月号に掲載された評論が収録されている。大正4年に東雲堂書店から刊行された善麿(哀果)編纂『萬葉短歌全集』を、千樫が詳しく批評したものだ。千樫は「僕も萬葉集尊重者の一人であり又折角土岐君がいゝ仕事をして呉れたのに対して、自分の気づいたところは遠慮なくいうた方がよいと思ふので、読過の際標をつけておいたものを書き抜いて見ようと思ふ」と書いている。つまり長塚節が『赤光』に注記していったのと同じことをしたのである。千樫が節の書き入れ『赤光』を詳しく紹介したのは大正9年だが、その本は大正4年2月から千樫の手元にあった。

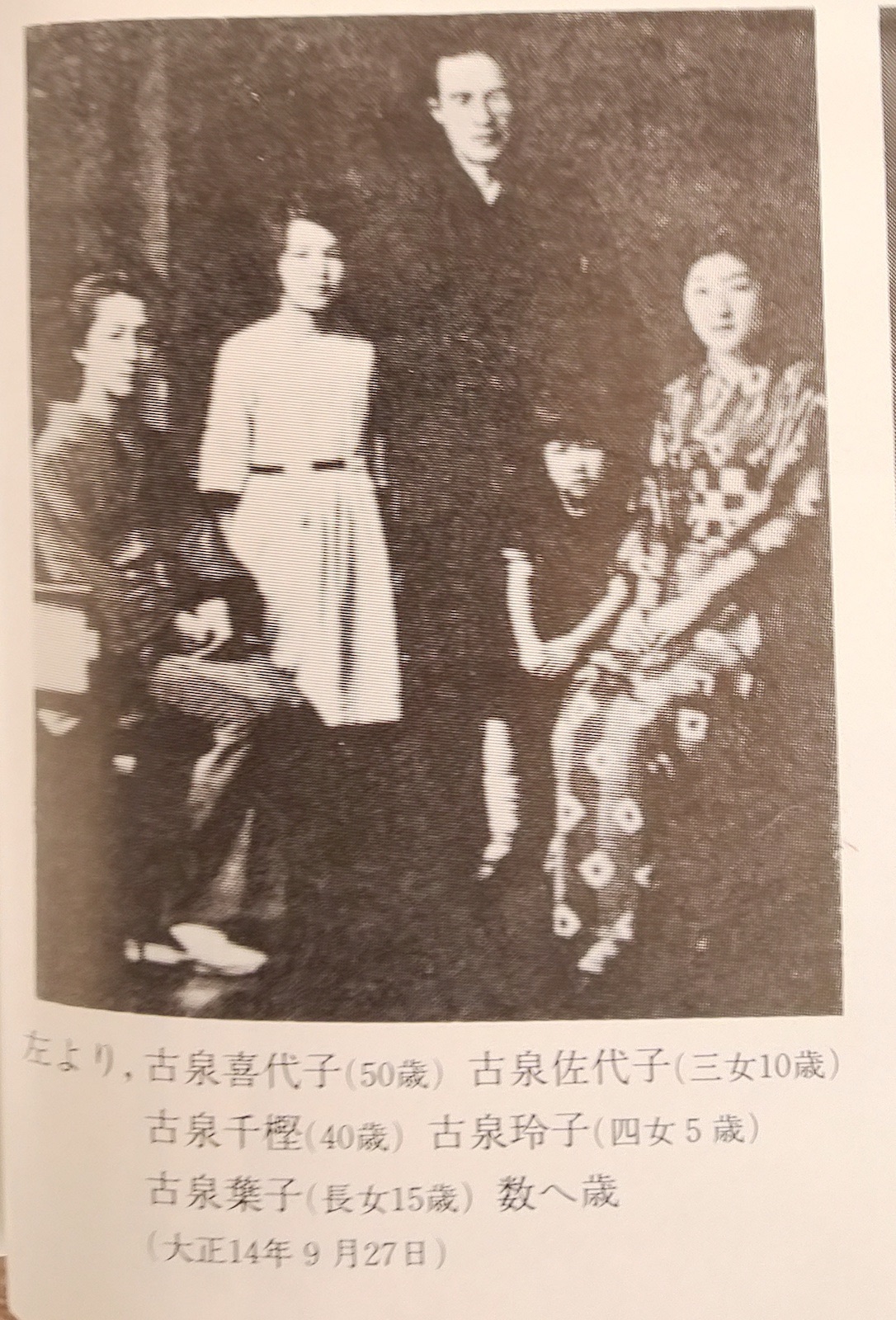

土岐は千樫の「アララギ」掲載の評を受け、「極めて当然な謙譲の態度をもつて、古泉君の指摘を参考とし」改めて『作者別万葉集』を完成したと、後の随筆集『柚子の種』(大阪屋号書店・昭和4年)に収めた「書入れ本追憶」で触れている。 この「書入れ本追憶」の存在を知ったのは、改造社の『短歌講座』の月報「短歌研究」第二号(昭和6年11月)に掲載された善麿の「新刊歌集歌書」という連載によってであった。連載の2回目で、千樫の弟子大熊長次郎の『晩縁記』(白帝書房・昭和6年10月)を2頁に亘って書評しているが、その中に千樫の思い出と共に書かれていた。これも偶然に出会った文献である。 『赤光』の行方を考える上で特に注目されるのは、善麿がその一文の中で、ある古本屋の古書目録に「死んだ古泉千樫君の蔵書一切が売りに出て」、その中に蔵者朱書入れのある『萬葉短歌全集』があり、電報を打ち、重ねて手紙も送って入手したと書いていることだ。千樫の蔵書は一括して古書市場に流れたのだ。その目録の刊行は、『柚子の種』が昭和4年11月だから、昭和3年か4年の初めだろう。定価1円20銭のものが売価3円とプレミアがついていたと書き、「僕から謹呈したものであるが、故人がいかにめんみつに、僕の錯誤を調べてくれたかがよくわかる」とも書いている。 千樫旧蔵書を掲載した古書目録が昭和3年か4年に出た。楽な生活ではなかった千樫は昭和2年8月に亡くなり、没後蔵書が処分され遺族の生活費となったのだろう。そこには例の長塚節書入れの『赤光』もあったのではないか。当時の文学書古書目録だとすれば、渋谷の玄誠堂書店か白山の窪川書店が思い浮かぶ。殊に玄誠堂主芥川徳郎は「アララギ」の歌人でもあった。だが、「日本古書通信」昭和33年8・9月号掲載の「明治文学書の思い出・芥川徳郎氏に聞く」で、本人が目録刊行は昭和6年からと語っている。ならば、白山の窪川書店に違いない。 九段の千代田図書館には反町茂雄氏と中野三敏氏旧蔵の古書目録が収蔵され、検索も出来る。早速出向いて調べてみた。ところが窪川書店の目録『古本之花』はあるが、その後の『窪川書店古書時報』の該当年分は修理中で見られなかった。がっかりしたが、私は窪川の古書目録は全て『古本之花』なのかと考えていたので早速、図書館階下のロビーで発行者窪川書店で「日本の古本屋」を検索してみると、何と「千樫蔵書本号」が出てきたのである。その内の1件はこの号だけ、別の1件は「千樫蔵書本号」の記載はないが3冊一括で、その中の1冊が添付された写真で当の目録と分かった。いうまでもなく3冊の方(こちらの方が安かった)を早速注文して届いたのが昭和4年3月発行「窪川書店古書目録・千樫蔵書本号」である。窪川書店は戦前、多くの文学者を顧客に持つ専門店であった。昭和3年ころから目録を発行し、「千樫蔵書本号」は臨時特別号で菊半裁横版70頁だ。表紙に与謝野寛『紫』、口絵に日夏耿之介『転身の頌』と河井酔名『青海波』を掲載している。 「千樫蔵書本号」巻頭に店主窪川精治の挨拶が載り、熱心な読書家・書物愛好家であった千樫に愛顧を受けたこと、その蔵書を扱えるのは名誉であることを書いた上で、この目録が所蔵の全部でなく、300冊あまりが、窪川が評価した上で事前に千樫の友人知人門下に分譲されたこと、それらこそ「垂涎三丈に値ひする書物許り」であったと書かれている。とはいえ目録は1700点掲載。藤村『破戒』5円、荷風『珊瑚集』5円、朔太郎『月の吠える』10円(記載は一〇〇・〇とあり100円とも見えるが誤植、あるいは無削除版か)、犀星『愛の詩集』3円50銭、白秋『白金の独楽』3円など多数の稀覯本が収録されている。因みに『転身の頌』15円、『青海波』2円である。千樫朱書入れの土岐善麿『萬葉短歌全集』も確かに3円で掲載されている。 前記した稀覯本にも勝るという300冊の実態は分からないが目録を見ていくと、千樫が関係した「アララギ」や「日光」同人たちの主な歌集が未収録である。おそらく千樫に謹呈された歌集類が事前に友人知人門人に分譲されたからであろう。短歌の師伊藤左千夫の著作も親しかった茂吉の歌集類もないのである。残念ながら期待した長塚節書入れ茂吉『赤光』は未掲載だった。この蔵書処分まで千樫の元にあったかどうかも分からない。何故か「日光」同人前田夕暮の本は、献呈署名本も含め多数収録されている。『陰影』『生くる日に』『発生』が署名本だ。因みに千樫は『陰影』『生くる日に』の批評もしている(『随縁抄』収録)。目録に注記はないが、あるいはこの歌集にも書入れがあったかもしれない。 結局、この「千樫蔵書本号」でも『赤光』の行方は分からなかった。肝心の茂吉自身は何か書いていないのだろうかと考えていた時に、茂吉編の岩波文庫『長塚節歌集』(昭和8年)を見つけた。巻末に「アララギ」25周年記念号に寄稿したものが解説として収録されていた。20頁に及ぶ実に明晰な長塚節短歌論である。その中に「長塚氏が歿して、遺品が届き、小石川の小布施家で通夜をしたとき、古泉君が先づ行き、私が稍おくれて行つた。(略)歌の手帳や、歌集の原稿や、書入れした赤光などとともに持つて帰つたから古泉君の遺品の中に残つてゐる筈である」と書き、また、文庫のための「後記」でも「古泉千樫君に保管を頼んだのであるから古泉君の遺族のところにある筈であるが、このたびそれを参考にすることが出来なかつたのは残念である」と書いている。あからさまには書いていないが、憤懣やるかたなしの思いが伝わる。目録発行以前に関係者に事前販売された時、そのメンバーの中に茂吉もいて、あるいは多くの遺蔵書を購入したのではないかと考えたが違うようである。「アララギ」25周年記念号は昭和8年1月発行、『長塚節歌集』後記の日付は昭和8年7月である。茂吉は昭和4年3月発行の「千樫蔵書本号」を本当に知らなかったのだろうか。やはり謎である。 千樫は病と貧困の中で早世した。茂吉も善麿もその学識、研究の優れたものであることを認め、『随縁抄』では、折口信夫が、新設学校の教師に千樫を推薦したが、学歴が無いことで不採用になったことに触れている。悲運の歌人と言えるだろう。 鈴木杏村『古泉千樫聞書』(短歌新聞社・昭和49)に「遺家族」という一節がある。その中に「千樫の死後二年(昭和四年)目に奥さんは、二人の娘と一緒に牛込早稲田に糸綿店を開いたが、昭和八年にその店を閉じて中野に移った」とあった。蔵書処分はその開店資金になったのだろう。目録収載品の平均価格は60銭から70銭くらいで1700点、事前販売分300冊、合計売上1000円から2000円とみれば開店資金の大半ではなかったろうか。『日本詩人全集』5(新潮社・昭和43)の月報に大正14年撮影の千樫の家族写真が掲載されている。妻喜代子、長女葉子、三女佐代子、四女玲子とある。娘さんが4人いたのである。『歌集青牛集』の巻頭歌は、大正7年作の「病児を持ちて三十三首」である。 病院の明るき室にみとりゐる妻の身なりのあはれまずしも このあさのあかるきえんにをさな子の遊ぶをみれば春ふけにけり この家族写真を見て、喜代子夫人は細面の美人であることに驚いた。妻を詠んだ作品も多い。 千樫は著作よりもむしろ短冊など自筆物をよく目にする。「短歌雑誌」大正15年6月号の表紙裏に日光社による「古泉千樫筆蹟頒布会」の広告が出ている。静養中の千樫支援のためである。短冊一枚5円、半切20円などとある。先の鈴木杏村著書の中の「千樫臨終」には「先生は病床において頒布会未済のことに就いては大変心配して居られる」とあった。揮毫代金を前金で貰っていたのであろう。病歌人の胸中を思うといたたまれないものがある。 ここまで調べて来て、気になっていた橋本徳寿の大著『アララギ交遊編年稿』三冊(昭和57年~59年、至芸出版社)を買うことにした。第一篇が「古泉千樫私稿」で、A5判592頁2段組というボリュウム。第二篇にも「古泉千樫と原阿佐緒」が収められた千樫資料集ともいうべき労作である。千樫追悼号となった歌誌『青垣』創刊号も収められ、「千樫筆蹟頒布会」の立ち上げから決算まで記録されているが、何故か、窪川書店による蔵書処分については触れられていない。『青垣』創刊号に収められた斎藤茂吉の追悼文の最後が「貧しい生涯に苦しい工面していろいろの書物を買ひ、数千巻の書冊を病床のぐるりに積みながら死んで行つた。このことなども僕にはひどくあはれである。」と締めくくられているのは、何とも印象的である。 さて、今回の考証の端緒となった古泉千樫著『随縁抄』(改造社・昭和5年)の「長塚節氏の赤光評」に綿密な書入れをしたのは誰だろうか。「アララギ」大正9年1月から4月号に連載された記事と、『赤光』初版とを用いて校合、80頁にも及ぶ長い評論に書き入れをしている。達筆で几帳面、研究者か歌人であろう。この評論が後に何かの本に採録されていれば、そのための校合だろうが、そうとは思えない。刊行後間もない書き入れに思える。欄外に鉛筆で書かれた「土屋文明へ168」は『赤光』該当頁かと思ったが違う。赤インクで「(附記)長塚氏はこの評語を書き入れる時、『赤光』所載の順序によらずに、作歌の年代順に古い方から読んでいかれたやうに思はれる」とも書いている。目的があっての書き入れと考えられる。 この書き入れ、確証はないけれども、私は千樫の弟子の一人大熊長次郎ではないかと考えている。長次郎は『随縁抄』を釈迢空監督の下で編集、翌年昭和5年12月には「短歌月刊」に「古泉千樫研究資料」を書き、同6年10月には『晩縁記 人と歌叢書古泉千樫』(白帝書房)を刊行、そして昭和7年10月から取り掛かった千樫歌集『青牛集』(改造社)を大正8年2月に刊行している。『青牛集』の長次郎による「巻末小記」には(昭和八年一月十日、病床にて大熊長次郎識)とあるが、『大熊長次郎全歌集』(改造社・昭和8年)の年譜によれば、1月18日に『青牛集』の校正刷りを橋本徳寿に渡し、20日、「衰弱甚だしく到底再び起つ能わざることを自覚」して、睡眠薬「ヂアール」を多量に飲み、21日に絶命している。僅か33歳であった。 『大熊長次郎全歌集』巻頭に長次郎の短歌色紙と書簡が収録されている。これも写真を添えておこう。毛筆とペン字で比較は難しいが達筆、几帳面なところは似ているようにも思うが、おそらく私の思い込みに過ぎないだろう。因みに大熊長次郎は美男子である。不運な師の後を弟子も追ってしまった形だ。 長々と田中青牛と古泉千樫のいわば最後の姿を古本を通して追ってきたが、神保町という古本のメッカで働いているという地の利はあるけれども、テーマを持って捜していると、本の方から呼びかけてきてくれるという思いを今回さらに強くした。本当に古本が次から次に繋がっていくのである。これこそ古本漁りの面白さ不思議さである。しかも、「日本の古本屋」の登場が、その出会いの速度を速めてくれたようである。 |

|

|

|

Copyright (c) 2022 東京都古書籍商業協同組合 |

『近代出版史探索Ⅵ』

『近代出版史探索Ⅵ』小田光雄 |

|

論創社の森下紀夫、小田嶋源両氏の全面的なバックアップを受け、3年余の短い期間で、本探索も六巻目となった。お二人の期待に応えるためにも、とりあえず十巻をめざし、今しばらく書き続けていくつもりだ。

本探索の目的は各巻の「あとがき」で、様々に述べてきたが、一巻で既述しておいた「新たな近代出版史の森の造形」はなされつつあるし、姿を見せ始めているといっていいだろう。ただどれだけの読者がいるのかは定かでないし、書評もまったく出ないに等しいので、少しばかり残念ではある。しかしここまで刊行できたわけだから、版元だけでなく、書店と図書館の支援、少数ではあっても読者の存在を信じたい。 このようなことを書いたのは、本探索の主要な時代背景である大正から昭和戦前にかけて、確固たる読者、読書社会が形成され、出版もまたそれをバックヤードとして営まれてきたと判断せざるをえないからだ。そうした読者と読書をめぐる共同体を支えとして出版業界も成長し、それは所謂「想像の共同体」であったにしても、戦後まで持続され、1990年代までの出版社・取次・書店という近代出版流通システムを維持するコアだったと確信する。もちろんそこには古書業界も含まれている。 そうした思いは戦後ただちにみすず書房を創業した小尾俊人の次のような言葉に最近出会ったことにもよっている。「著者があり、訳者がある。出版者があり、読者がある。書店があり、図書館がある。それらをむすび支える無数の網、ネットワークがある。その質と拡がりが、文明の内容をなしている。その環の一つで、私はあったのだ」(『本は生まれる。そして、それから』幻戯書房、2003年) このようにして小尾とみすず書房も始まったわけで、それは戦前の大正、昭和の多くの出版者も同じだったにちがいないし、そこに著者、訳者、読者がいて、書店や図書館もあり、さらに付け加えれば、古本屋のみならず、赤本、特価本、造り本、外交販売本などの多彩な版元も存在していた。 本探索はこれらをトータルな出版業界として捉え、横断的に追求し、近代出版史だけでなく、文学史や思想史を含んで、群像ドラマとして描き出そうと試みている。そこでは大出版社と中小出版社の区別はなく、それは出版者、著者、訳者も同様で、作品もしかりである。そして出版社、著者、訳者、作品は繰返し言及されるという再現法を採用している。 そのようにして見出される近代出版史の世界は異化され、従来と異なる様相を呈してくる。例えば、昭和初期は円本時代と呼ばれ、予約出版の全集のバブル出版に焦点が当てられている。しかし新たな照明を当てれば、文学的にいって、近代文学、外国文学、大衆文学の三派鼎立だけでなく、一方では詩や演劇の時代、もう一方では近代思想やプロレタリア芸術の時代であったことも浮かび上がってくる。それらに「エロ・グロ・ナンセンス」の出版物の氾濫も忘れるべきではない。 いうなれば、出版をコアとして文学、文化、芸術が渾然一体となって沸騰していたのだ。それと併走するように出版者、著者、訳者、読者がコラボレーションし、文学、思想、演劇から「エロ・グロ・ナンセンス」の出版に至るまで、すべてが百花斉放していた時代だといえよう。それが昭和の始まりにおいて沸騰点に達したことによって、昭和が出版の時代であり続けたように思われてならない。小尾にしても、私のような戦後生まれの世代にしても、そうした昭和戦前、戦後の出版状況の中から出立してきたことになろう。 このようなことを記してきたのは、数日前に、『日本読書新聞』と『図書新聞』の前編集長井出彰の訃報が届いたからでもある。享年78歳を考えれば、彼もまた戦後出版史の証言者の一人で、『書評紙と共に歩んだ五〇年』(「出版人に聞く」シリース9、論創社)が残されたことはよかったと思う。 自著の紹介が中途半端になってしまったかもしれないが、井出のインタビューは私が担っていることもあり、諒とされたい。 |

|

Copyright (c) 2022 東京都古書籍商業協同組合 |

2022年5月10日号 第346号

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

古書市&古本まつり 第112号

。.☆.:* 通巻346・5月10日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

メールマガジンは、毎月2回(10日号と25日号)配信しています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━【シリーズ 古書の世界】━━━━━━━━

古本屋四十年(Ⅴ・最終回)

古書りぶる・りべろ 川口秀彦

無店舗になって2年過ぎた。私としては来店客に棚を見て選書して

もらう実店舗の本屋でなくなったのはやはり寂しい。東京古書会館で

の即売展のぐろりや会には20年ほど参加し続けているが、年6回開催

の会がコロナ以降半分ほどしか開催できていないし、即売展は店と

は違う品揃えで臨まなくては売れないので、店をやっているのとは

違っている。それも面白いのだが、少しだけは本に興味のありそう

な人に反応してもらえる店の客と即売会ではその面白さの質が違っ

ているようだ。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=9321

━━━━━━━━━【シリーズ 古書の世界】━━━━━━━━━

古本が繋がる時2

樽見博(日本古書通信社)

新興俳句誌『句と評論』昭和8年の記事から、僅か三十歳あまり

で亡くなった俳人・田中青牛を知り、その足跡を追うことになった。

青牛は昭和7年、前年夏から転地療養していた湘南片瀬より郷里であ

る茨城県笠間に帰郷、そこで従来の俳句会に新風を吹き込んだが、翌

8年4月、同じ俳人である妻みぐさと、幼子二人を残し早世してしまっ

た。『句と評論』昭和8年9月の追悼号に掲載された妻みぐさの「臨終

記」が帰郷から死までの青牛の様子を詳細に記している。「新涼や追は

るゝ如きわが命」という青牛の句を引用しているが、恢復の困難なこと

を自覚し我儘になっていく青牛と見守る家族や句会の人々の様子を描い

て哀切極まる内容である。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=9301

━━━━━━━━━【シリーズ書庫拝見2】━━━━━━━━━

県立長野図書館(後編) 奇人が図書館に託したものは

南陀楼綾繁

2015年に県立長野図書館の館長になった平賀研也さんは、「県立

図書館は何のためにあるのか」と考えた。そして翌年、「信州発・

これからの図書館フォーラム」をスタートさせ、シンポジウムや講座

を行なった。

そのなかには都道府県立図書館の関係者を集めたシンポジウムや、

県内の図書館、博物館、文書館などと連携して地域資源の共有化を図

るための場などがあった。そこには当然、県立長野のスタッフも出席

する。そこには、「外」からの刺激によって、「中」を変えていこう

という平賀さんの目論見があったはずだ。

一方、資料係の槌賀さんも「所蔵されている資料を再編成したい」

という思いがあった。これまで蓄積されてきた資料をどう利用してい

くべきか?

二人の問題意識が重なったところで実現したのが、前編で触れた書

庫ツアーであり、書庫で見つかった資料を使った展示だったのだ。

複本の処分についても、ユニークな試みを行なった。一般書の書棚

や「PTA母親文庫」で同じタイトルを複数点所蔵していることなどから、

1冊を残し、それ以外を除籍(廃棄)する必要が生じた。通常であれば、

除籍本を配布するバザーを行なう。しかし、同館では複本の処分じたい

を展示にしてしまったのだ。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=9213

南陀楼綾繁(なんだろう・あやしげ)

1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一

文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、

図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年

から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」

の代表。「一箱本送り隊」呼びかけ人として、「石巻まちの本棚」

の運営にも携わる。著書に『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、

『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』

(ちくま文庫)、『古本マニア採集帖』(皓星社)、

編著『中央線小説傑作選』(中公文庫)などがある。

ツイッター

https://twitter.com/kawasusu

県立長野図書館

https://www.knowledge.pref.nagano.lg.jp/index.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「コショなひと」始めました

東京古書組合広報部では「コショなひと」というタイトルで動画

配信をスタート。

古書はもちろん面白いものがいっぱいですが、それを探し出して

売っている古書店主の面々も面白い!

こんなご時世だからお店で直接話が出来ない。だから動画で古書

店主たちの声を届けられればとの思いで始めました。

お店を閉めてやりきったという店主、売り上げに一喜一憂しない

店主、古本屋が使っている道具等々、普段店主同士でも話さない

ことも・・・

古書店の最強のコンテンツは古書店主だった!

是非、肩の力を入れ、覚悟の上ご覧ください(笑)

コショなひと 萬響 by OGAWATOSHO

コショなひとびと 新橋古本まつり

コショなひとびと 南部支部 町歩きの会 前編

コショなひとびと 南部支部 町歩きの会 後編

YouTube 東京古書組合

https://www.youtube.com/channel/UCDxjayto922YYOe5VdOKu9w

━━━━━【5月10日~6月15日までの全国即売展情報】━━━━━

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

※現在、新型コロナウイルスの影響により、各地で予定されている

即売展も、中止になる可能性がございます。ご確認ください。

お客様のご理解、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

------------------------------

仙台古本まつり(宮城県)

期間:2022/04/22~2022/07/06

場所:イービーンズ9階 杜のイベントホール 宮城県仙台市青葉区中央4-1-1

------------------------------

第45回 古本浪漫洲 Part1

期間:2022/05/09~2022/05/11

場所:新宿サブナード2丁目催事場 新宿区歌舞伎町1-2-2

https://kosho.co.jp/furuhon_romansu/

------------------------------

第45回 古本浪漫洲 Part2

期間:2022/05/12~2022/05/14

場所:新宿サブナード2丁目催事場 新宿区歌舞伎町1-2-2

https://kosho.co.jp/furuhon_romansu/

------------------------------

BOOK & A(ブック&エー)

期間:2022/05/12~2022/05/15

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

------------------------------

フリーダム展

期間:2022/05/13~2022/05/14

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

------------------------------

第45回 古本浪漫洲 Part3

期間:2022/05/15~2022/05/17

場所:新宿サブナード2丁目催事場 新宿区歌舞伎町1-2-2

https://kosho.co.jp/furuhon_romansu/

------------------------------

新橋古本まつり

期間:2022/05/16~2022/05/21

場所:新橋駅前SL広場

https://twitter.com/slbookfair

------------------------------

♭立川フロム古書市ご案内♭

期間:2022/05/18~2022/05/29

場所:立川駅北口徒歩5分フロム中武(ビッグカメラ隣) 3階バッシュルーム(北階段際)

------------------------------

第45回 古本浪漫洲 Part4

期間:2022/05/18~2022/05/20

場所:新宿サブナード2丁目催事場 新宿区歌舞伎町1-2-2

https://kosho.co.jp/furuhon_romansu/

------------------------------

趣味の古書展

期間:2022/05/20~2022/05/21

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

https://www.kosho.tokyo/

------------------------------

第45回 古本浪漫洲 Part5(300円均一)

期間:2022/05/21~2022/05/23

場所:新宿サブナード2丁目催事場 新宿区歌舞伎町1-2-2

https://kosho.co.jp/furuhon_romansu/

------------------------------

浦和宿古本いち(埼玉県)

期間:2022/05/26~2022/05/29

場所:さくら草通り(JR浦和駅西口 徒歩5分 マツモトキヨシ前)

https://twitter.com/urawajuku

------------------------------

和洋会古書展

期間:2022/05/27~2022/05/28

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

------------------------------

五反田遊古会

期間:2022/05/27~2022/05/28

場所:南部古書会館 品川区東五反田1-4-4

JR山手線、東急池上線、都営浅草線五反田駅より徒歩5分

------------------------------

中央線古書展

期間:2022/05/28~2022/05/29

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

------------------------------

第102回彩の国所沢古本まつり(埼玉県)

期間:2022/06/01~2022/06/07

場所:くすのきホール (西武線所沢駅東口前 西武第二ビル8階 総合大会場)

https://tokorozawahuruhon.com/

------------------------------

第140回 倉庫会 古書即売会(愛知県)

期間:2022/06/03~2022/06/05

場所:名古屋古書会館 2階 名古屋市中区千代田5-1-12

https://hon-ya.net/

------------------------------

城南古書展

期間:2022/06/03~2022/06/04

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

------------------------------

反町古書会館展(神奈川県)

期間:2022/06/04~2022/06/05

場所:神奈川古書会館1階 横浜市神奈川区反町2-16-10

http://kosho.saloon.jp/spot_sale/index.htm

------------------------------

杉並書友会

期間:2022/06/04~2022/06/05

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

------------------------------

フジサワ古書フェア(神奈川県)

期間:2022/06/09~2022/06/22

場所:有隣堂藤沢店4階ミニ催事場

http://kosho.saloon.jp/spot_sale/index.htm

------------------------------

フィールズ南柏 古本市(千葉県)

期間:2022/06/10~2022/06/28

場所:フィールズ南柏 モール2 2階催事場 柏市南柏中央6-7

------------------------------

書窓展(マド展)

期間:2022/06/10~2022/06/11

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

------------------------------

好書会

期間:2022/06/11~2022/06/12

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

-------------------------------

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国981書店参加、データ約623万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=39

┌─────────────────────────┐

次回は2022年5月下旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*゜*.:*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の古書店で ☆*.:*゜*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジンその346 2022.5.10

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋事業部」

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL http://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部:志賀浩二

編集長:藤原栄志郎

==============================

・メールマガジンの購読停止、アドレスの変更はこちら

https://www.kosho.or.jp/mypage/

・このメールアドレスは配信専用です。

返信いただいても対応致しかねます。ご了承下さい。

・メールマガジンの全てまたは一部を無断転載することを禁じます。

・メールマガジンの内容に対するご意見、ご感想は

melma@kosho.ne.jp までお願い致します。

・メールマガジン内容以外のご質問は info@kosho.or.jp へお願い

いたします。なお、ご質問の内容によりましては、返信が大幅に

遅れる場合もございます。ご了承下さい。

============================================================

☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*・

============================================================

2022年4月25日号 第345号

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

。.☆.:* その345・4月25日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国981古書店参加、データ約623万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

☆INDEX☆

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

1.東京都書店商業組合YouTubeチャンネル

「東京の本屋さん ~街に本屋があるということ~」開設

柴崎王陽(東京都書店商業組合)

2.年報『近代出版研究』を創刊しました。在野研究者による書物論集です。

小林昌樹(近代出版研究所)

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━【自著を語る(番外編)】━━━━━━━━━━━

東京都書店商業組合YouTubeチャンネル

「東京の本屋さん ~街に本屋があるということ~」開設

柴崎王陽(東京都書店商業組合)

東京都書店商業組合は、街なかに本屋がある大切さを伝えるために、

YouTube(ユーチューブ)チャンネルを開設しました。チャンネル名

は「東京の本屋さん~街に本屋があるということ~」

(https://www.youtube.com/c/tokyo-shoten)。

チャンネルでは、東京都内の72店の新刊書店を動画で紹介しています。

中国と深いかかわりを持ち古書も扱う神田神保町の「内山書店」や、

渋谷のスクランブル交差点前にある「大盛堂書店」、表参道の「山陽

堂書店」など老舗から、「紀伊国屋書店 新宿本店」などの大型チェーン

店まで幅広い組合員店舗を取り上げています。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=9198

YouTubeチャンネル「東京の本屋さん~街に本屋があるということ~」

https://www.youtube.com/c/tokyo-shoten

内容

①著名人出演のインタビュー動画(13本)

②ドラマ『本を贈る』篠原哲雄監督(全9話)

③書店紹介(72店舗)

━━━━━━━━━【自著を語る(290)】━━━━━━━━━━━

年報『近代出版研究』を創刊しました。在野研究者による書物論集です。

小林昌樹(近代出版研究所)

・東京堂で週間ベスト「1位」になったこと

4月はじめのことなのですが、東京堂書店(神保町すずらん通り)

で恒例の、週間ベスト総合の1位に、私が出した『近代出版研究

2022』(皓星社発売)が躍り出て【図1】、出した自分が一番びっく

りしました。本屋大賞を受けた『同士少女よ、敵を撃て』などを抑え

ての1位で、ネット民も「東京堂、こえーよ」と驚いていましたが(お

そらく褒め言葉)、ちょっと考えてみると、ここはむしろ「読書人の

東京堂」というフレーズが予言として成就している気がします。読書

人は万巻の書だけでなく本を読むこと自体にも興味があるようです。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=9267

小林昌樹(こばやし・まさき)

1967年東京生まれ。1992年慶應義塾大学文学部卒業、同年国立国会図書

館入館。2021年退官し近代出版研究所主宰。近代書誌懇話会代表。専門は

図書館史、近代出版史、読書史。

執筆リスト

https://researchmap.jp/shomotsu/

近代出版研究 創刊号

発行:近代出版研究所

発売:皓星社

定価:2200円(税込)

判型:A5判並製288頁

好評発売中!

https://www.libro-koseisha.co.jp/publishing/9784774407623/

━━━━━━━━━━━━━【次回予告】━━━━━━━━━━━

映画『最終頁』(約10分) 中村洸太(監督・撮影・編集)

https://www.youtube.com/watch?v=L6WrpBzNu5s

『地下出版のメディア史

エロ・グロ、珍書屋、教養主義』 大尾 侑子 著

慶應義塾大学出版会 定価:4,950円(税込)好評発売中!

https://www.keio-up.co.jp/np/isbn/9784766428032/

『近代出版史探索Ⅵ』 小田光雄 著

論創社刊 6000円+税

5月中旬発売予定

https://ronso.co.jp/

━━━━━━━━━【日本の古本屋即売展情報】━━━━━━━━

4月~5月の即売展情報

※新型コロナウイルスの影響により、今後、各地で予定されている

即売展も、中止になる可能性がございます。ご確認ください。

お客様のご理解、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=38

┌─────────────────────────┐

次回は2022年5月中旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の全国の古書店に ☆*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジン その345・4月25日

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋事業部」

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL http://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部:志賀浩二

編集長:藤原栄志郎

==============================

・メールマガジンの購読停止、アドレスの変更はマイページから

お願い致します。

https://www.kosho.or.jp/mypage/

・このメールアドレスは配信専用です。

返信いただいても対応致しかねます。ご了承下さい。

・メールマガジンの全てまたは一部を無断転載することを禁じます。

・メールマガジンの内容に対するご意見、ご感想は

melma@kosho.ne.jp までお願い致します。

・メールマガジン内容以外のご質問は info@kosho.or.jp へお願い

いたします。なお、ご質問の内容によりましては、返信が大幅に

遅れる場合もございます。ご了承下さい。

============================================================

☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*・

============================================================

古本屋四十年(Ⅴ・最終回)

古本屋四十年(Ⅴ・最終回)古書りぶる・りべろ 川口秀彦 |

|

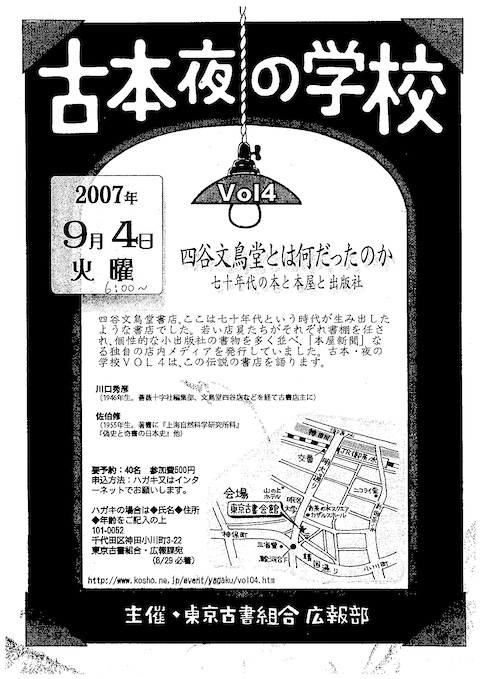

無店舗になって2年過ぎた。私としては来店客に棚を見て選書してもらう実店舗の本屋でなくなったのはやはり寂しい。東京古書会館での即売展のぐろりや会には20年ほど参加し続けているが、年6回開催の会がコロナ以降半分ほどしか開催できていないし、即売展は店とは違う品揃えで臨まなくては売れないので、店をやっているのとは違っている。それも面白いのだが、少しだけは本に興味のありそうな人に反応してもらえる店の客と即売会ではその面白さの質が違っているようだ。

店の品揃えについては、新刊店員修行をした文鳥堂四谷店の影響が大きい。同店は、山手線の内側の新刊屋としては、多くのジャンルに渉って精一杯の品揃えをしていた。私のいた70年代半ばで売場は18坪、十数年前の閉店の頃は25坪ほどの店なのだが、人文、哲学系や文学、美術系の棚も評価されていたし、神田ウニタや新宿模索舎に次ぐ左派系のミニコミ、自主出版物を置く店としても知られていた。納品に来る太田竜や三上治とも会っていた。「本の雑誌」「ぴあ」なども取次扱いになる前から持ち込まれていた。また、文鳥堂は四谷も飯田橋の店も、映画の興業会社からの委託を受けて主に洋画の前売券を置き、プレイガイドの役割もしていた。店の前面にはいつも新しい洋画のポスターを貼っていた。 取次経由のものでも、当時の三大ホモ雑誌、「薔薇族」「さぶ」「アドン」を三誌とも入れていて、三誌とも少部数だが確実に売れていた。ビニ本の先駆けといわれる松尾書房「下着と少女」は最初は取次扱いの雑誌で配本されたが、すぐに取次不扱いとなったので、特価本問屋の神田の魚住書店まで仕入に行っていた。ついでに取次からはほとんど配本がない北欧系美女のヌード写真集も魚住で仕入れていた。特価本はすべて買切仕入だが、これらの評判も良かった。硬軟問わず幅広く品揃えをするというのが店長の方針のようだった。立地のせいも時代のせいもあるが、この方針が受けていて、四谷界隈以外の人も常連客に少なくなかった。その後で他の新刊書店の店長となった私は、自主出版のミニコミはともかく、取次扱いのイロモノは文鳥堂に倣った。どこでもそれなりに顧客をつかんでいた。街の古本屋の生活を支える三大ジャンルが漫画、文庫、エロ本と言うのもすぐに納得できたので、古本屋でも硬軟とりまぜた品揃えにするのに迷いはなかった。 古本屋のエロ本に関しては特価本で仕入れることが多い。特価本とは、新刊の売れ残り返品を版元から特価本問屋が買い集め、それを現在では無くなっているが特価本問屋の組合がやっている市場などを通して他の特価屋に卸し、そこから普通の古本屋に流れるというルートが確立していた。雑誌は殆どがイロモノ雑誌だが、これはパソコンでエロ動画を見ることが一般的になった現在では極端に減ってしまって、取扱う特価本問屋も、神奈川県では80年頃には4、5軒あったのが数年前にはすべて無くなった。特価本屋は、古本屋以上にエロ本が生命線だったのだろう。 いわゆるビニ本も特価本のルートで流れるものが大半だったが、東京雑誌とかいう社名の取次のような業者が車で古本屋を巡回して委託で配本したりもしていた。売れ残ることはあまりないのだが、残ったものについては新商品と交換してくれていた。露出度の激しい裏本については、少部数をカバンに入れて買切で売りに来る通称カバン屋と呼ぶ業者がいたが、私は取引したことがない。ただ、タテバ(故紙問屋)やチリ交から出た裏本は、古書市場で知り合いの同業者に買ってもらったりしたことはある。ビニ本はともかく裏本まで扱う古本屋は少数だったが、これも前世紀末には消滅したようだ。90年代末に市販されていた週刊誌の袋とじグラビアなどは、80年代前半に私たちが手入れされた時のビニ本の比ではないほど煽情的だったが、手入れされることもなくなっていた。最近手入れされているのはロリコン系の写真集のようである。さすがにこれは少女に被害が及びそうで、ワイセツなぜ悪い、被害者はいるのかとは私も反論できないから扱いはしなかったが、美術作品、芸術作品として作られたものまでロリコンだとして排除するのはどうかとは思う。 私が出版物の製作・流通に関わり出してから55年も経ってしまった。学生の時のバイトで、60年代半ばにオープンリールのテープを、借り物の大きいテープデッキを使い、固いスイッチを動かして廻したり止めたりして講演会のテープ起しをしたのが最初である。カセットテープと小型のラジカセになって仕事が楽になったことを覚えているから、大学院浪人をし始めた頃までやっていたのだろう。リコー=三愛グループが主催していた講演会の記録で、薄い新書判の三愛新書シリーズとして頒布されていたはずだが、もう古書としても見なくなった。講演内容が時代の変化に対応できるものではなくて廃棄されているのかも知れない。大学院浪人の時の生活費を稼ぐためにバイトをしていた出版社が、私を有能だと勘ちがいしたのか社員になれと言ってくれて応じたのに、わずか半年で、まずユニオンショップ制の組合から過激だとして除名されて経営から退社勧告を受け、その頃たまたま若手編集者が事故死した薔薇十字社に移ることにした。ただ、私が退社した後、組合総会で私を支持した20人ほどのうち若手6、7人が3ヶ月以内に辞めたのは60名ほどの組合員、管理職を入れても70名ほどの出版社にとってはいくらか誤算だったように聞いている。移った薔薇十字社の倒産の直前に、編集技術者を捜していた船舶振興会傘下の財団法人に転職、将来的には笹川良一系の総会屋雑誌でもと思っていたのに総会屋規制が始まってそれを断念し、本を売る方になろうと思って旧知の文鳥堂四谷店に新刊店員修業をしに勤め出した。版元での出版流通経験もあることから、ほぼ2年で文鳥堂での修業は終え、郊外の新刊書店という環境で新たな経験を積むことにして、そこで私を古本屋に誘った丸山などと働いた。ただ、オダキューブックメイツの店長とはいえ派遣社員であって、派遣元は丸山も私も昭和出版という新刊版元の書店部門の社員だった。肩書だけは書店部長とか書店本部長としてくれて、私は更に編集者経験を買われて堀口大学などのサブ担当なども押しつけられていたが待遇は派遣先のオダキューOXより良くないので、丸山はリブロに移り、子供が生まれて間もない私はなるべく近い所で捜して伊勢原の稲元という文具店兼書店の駅前支店の店長になった。そして丸山から誘いを受けて古本屋になったのだ。薔薇十字社は倒産し、船舶系の財団は解散、文鳥堂は四谷、飯田橋、赤坂、原宿、新橋と知る限りの直営支店は皆なくなり、オダキューOXは書店部門撤退、昭和出版も伊勢原稲元もとっくに無くなっている。私と一番もめたはずの最初の出版社はまだあるのだから、自分を厄病神だとは思ってはいないが、出版業界全体の衰えなのか、私の星まわりが悪いのか、この業界以外に生き方を選べなかった不器用さから来るのか、どうにも明るい展望は見えてこない。 もっとも、三十数年前に「古本屋は金を稼ぐことを目的とした商売としてやっているわけではない。生き方なんだ」と居直った発言を親しくしている横浜の同業者にした時に、既に明るい展望などは横に置いていたのだと思っている。その頃の私の頭にあったのは、学生の頃の友人で新宿模索舎の創業者五味正彦や理論家だった津村喬が、模索舎を創る最初の発想となった媒体としての出版物だけでなく、媒体としての売場=書店の確保と必要性という話をしていたことだった。69年の終りから70年の初め頃の、大学のサークル部室のような所での話だったと思う。その時は大して気にとめなかったのだが、今でもそのことを思い出すのは、彼らのメディア=媒体論が面白かったからだろう。70年代半ばに私が本を作る側ではなく売る側の仕事を選んだのは、津村や五味の媒体論の影響かも知れない。また、自由を求めるアナキズム的志向と古本屋の親和性もあるためかも知れない。 実は最近2年間、マイナーなミニコミの『アナキズム』という月刊新聞に「アナキズムと古本屋」という短文エッセイを連載していた。私の関わった『日本アナキズム運動人名事典』は、元版で約三千名、増補改訂版で約六千名の収録者があるが、古本屋経験のある人が40〜50名いる。これは職業、生業の比率としてはかなり高いものだと思われる。自由を求めるアナーキーな志向が古本屋という商売と親和性があるのだと思うしかなかったのだ。私自身は最初からそう思って古本屋になった訳ではないが、この二年の新聞の連載を書く作業を通じて、段々と私の中における古本屋的生き方とアナキズムとの親和性について納得するようになってきた。四十年やってきて、やっと最初の出発点が確認できたようなものである。(おわり) |

|

Copyright (c) 2022 東京都古書籍商業協同組合 |

古本が繋がる時2

古本が繋がる時2樽見博(日本古書通信社) |

|

新興俳句誌『句と評論』昭和8年の記事から、僅か三十歳あまりで亡くなった俳人・田中青牛を知り、その足跡を追うことになった。青牛は昭和7年、前年夏から転地療養していた湘南片瀬より郷里である茨城県笠間に帰郷、そこで従来の俳句会に新風を吹き込んだが、翌8年4月、同じ俳人である妻みぐさと、幼子二人を残し早世してしまった。『句と評論』昭和8年9月の追悼号に掲載された妻みぐさの「臨終記」が帰郷から死までの青牛の様子を詳細に記している。「新涼や追はるゝ如きわが命」という青牛の句を引用しているが、恢復の困難なことを自覚し我儘になっていく青牛と見守る家族や句会の人々の様子を描いて哀切極まる内容である。

『句と評論』の追悼記事だけでは分からなかったことが、捨てる前に確認した細谷源二主宰の俳句誌『氷原帯』1967年7月号の特集「句と評論・広場」掲載の松原地蔵尊の回想「『句と評論』創刊より九年迄の展開」で知ることが出来た。青牛は『句と評論』創刊者の一人藤田初巳と同じ保善商業の国語教師で雑詠欄でも常に上位にあった。さらに地蔵尊は「当時茨城県笠間に病気のため帰郷静養していた田中青牛が「笠間新興句会」という名の旗印の句会をおこし、毎月続けていたことである。句会に新興の名を冠して毎月開催していたことは、全国全く聞かないことであったといえよう。」と書いている。私が『句と評論』昭和8年1月号の6号記事「新興句会小会 常陸笠間田中青牛報」を見て驚愕させられたのも道理があったのである。 青牛の生涯が大略つかめた時に、改めて「日本の古本屋」の「著者」欄に「田中青牛」と入れて検索してみた。未知の掲載雑誌がヒットするのではないかと思ったのである。ところが雑誌はないが、過去の販売データとして『田中青牛遺句集』(三元社・昭和61)が記されていた。三元社は新興俳句人であった幡谷東吾さん経営の出版社。没後50数年を経ているが笠間の青牛に違いないと思った。『日本古書通信』の購読者で俳句史資料の収集家でもあった幡谷さんは茨城出身、前回書いた『茨城俳句』の編纂者の一人である。入手は難しいだろうが、茨城県下の公共図書館にあるだろうと調べると笠間市立岩間図書館にあることが分かった。次の休日に尋ねることにして、これまでの経過を長野県の若き友人にメールすると、翌日、「日本の古本屋」に一冊在庫があると知らせくれた。友人は発行者「三元社」を検索、出てきた三百数十点の中から見つけてくれたのである。データの著者欄が田中青牛でなく、編者原直子であったのだ。木曜日の深夜に注文すると、何と日曜に届いた。『田中青牛遺句集』は非売品、『句と評論』追悼号記事を中心に、青牛が執筆した評論、随筆、俳句作品が収められ、青牛を俳句に導いた俳人で法政大学の恩師勝峯晋風の「温和な顔にある微笑」(『黄橙』昭和8年6月号)他、みぐさの二篇の思い出、そして成人して俳句と関係している長女伊東みちえ、次女階ゑみの父の思い出、発行者で青牛の妹で俳人でもある原直子の「あとがき」などが収められていた。直子の句集『雪』の出版記念会の折、青牛の友人であった幡谷さんから刊行を勧められたようだ。また略年譜により、保善商業教師時代に、小学館編集部にも関係していたことも分かった。国語教師として学年誌を担当したのだろうか。笠間への帰郷で最初に住んだのは石寺ではなく田中町、そこの環境が悪いと桂町に移ったことも新たに分かった。 ただ、この『田中青牛遺句集』を最初に入手していたら、私が青牛の足跡を調べることはなかったろうと思う。彼の俳人としての作品や随筆類はこの本で読めるが、昭和7年、田舎町笠間で新興俳句の会を起こしたという事実が、この遺稿集からは「驚愕」として迫ってはこないからだ。やはり時代を映すものとしての「雑誌」の存在は大きいのである。青牛の句から十句選んでおこう。 蜩や森の空なる星一つ 妻みぐさは、青牛没後に幼子二人を連れて東京に帰り、俳句を続ける。『句と評論』誌上では、むしろ青牛より頻繁に登場し、昭和9年3月号では就職の苦労を「求職巡礼」と題して悲惨さなど出さずサラッと描き、「冬木立」の課題句選者も務めている。さらに同年7月号は、みぐさ特集号の様相を呈し、藤田初巳と松原地蔵尊のみぐさ論、小西兼尾と小澤青柚子連名の句評が掲載されている。地蔵尊の文により、みぐさが「むさしの女」の筆名で毎月の俳句批評欄を執筆していたことも分かった。藤田が「不幸の鉄槌が一つの魂を掘り下げ、苦難の鞭がかれの精神をうちきたへた」と書くように、青牛没後のみぐさの覚悟の強さと心境の深まりが俳句の上達をも招いたようである。最後にみぐさの句を二句紹介する。 寒がりの墓も木碑も日向ぼこ 春の彼岸にまた、青牛の故郷・笠間市石寺に行ってみた。やはり墓所は見つけることが出来なかった。当時と余り風景が変わってはいないだろう山間の村である。車一台がようやく通れる道がくねくねと続く。このような山村に生まれ大望を持って上京、俳句への強い思いを抱き、才能の芽を出しながら早世、今は忘れられてしまった田中青牛、もう少し命長らえていたら、どんな活躍をされたのだろうと改めて思ったことだった。 「古本が繋がる時」の二例目は、偶然だが『歌集青牛集』(改造社・昭和8)のある歌人古泉千樫に関する資料探求の話である。これも田中青牛同様に不思議な体験だった。少し前の東京古書会館の即売会で、千樫の『随縁抄』(改造社・昭和5)が目に入った。何故か惹かれるものがあり、手に取りやや擦れのある箱から本を取り出し開いてみると、収録の「長塚節氏の赤光評」に非常に綿密な書き込みがあった。タイトル前には、○朱筆は「アララギ」により校合、○青インクは『赤光』初版とあり、またこの千樫の連載が茂吉の長崎時代であることを書いている。筆記者は達筆、几帳面な方であり、何か目的があっての書き込みであることは明らかである。千樫に特別な興味を持っていたわけではないが、求めることにした。長塚節は私の母校下妻一高と縁の深い歌人であり、日本古書通信社からは自筆原稿の影印版『佐渡が島』を刊行している。遺歌集『鍼の如く』(春陽堂・昭和4)は私の愛読書であるし、『土』も日本の誇る名作だと思っている。だが、節が批評を書き込んだ『赤光』が存在したことを全く知らなかった。 斎藤茂吉は大正2年10月『赤光』刊行後、長塚節による批評を強く望んでいたが、節は躊躇し、また健康もそれを許さなかった。ただ、一首ごとに感想を書き込んだ『赤光』が、旅先の福岡の死の枕辺に遺されており、遺骨と共に東京の令弟小布施氏宅に帰ってきた。大正4年2月のことだ。当時「アララギ」の編集を担当していた千樫は、小布施氏から示された遺品の中に、『赤光』があるのを発見、願って持ち帰った。茂吉も遺骨が戻った当夜弔問に来ているが、病院の関係で一時間ほどいて帰宅した。青山病院の焼失後、松原に移った病院の復興に茂吉は忙殺されていた。普通に考えれば、節の書き入れのある『赤光』はまず茂吉に示されるべきであったろう。 千樫が、この節書き入れ『赤光』の内容を詳しく公表したのは、5年後の『アララギ』大正9年1月号から4月号であった。千樫は「すぐに世に紹介するつもりであつたが、例の疎懶のために、今まで遂にのびのびになつた」「今になつて、これを公にするのは、『赤光』の著者にすまないやうにも思はれる」と、「長塚節氏の赤光評」に書いている。 |

|

|

|

Copyright (c) 2022 東京都古書籍商業協同組合 |