古本が繋がる時1樽見博(日本古書通信社) |

|

古本の世界は不思議だなと改めて痛感させられたことが、このところ二つ続いたので紹介したい。ある雑誌の記事や、本への書き込みが、知らないでいた事実を教えてくれた。調べ始めたら次の部屋への扉を開くように、ある古本が別の古本へ繋がっていったのである。語呂合わせではなく、古書趣味とは考証趣味だと私は考えているが、古書探求の面白さを実感した。インターネットの普及で古書の売買の在りようは確かに変化したが、この面白さは何も変わっていない。

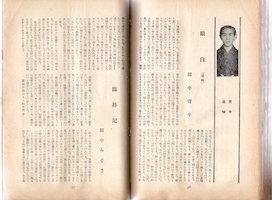

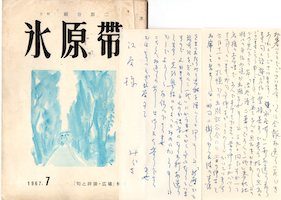

私が編集している『日本古書通信』の関西の読者から、アナーキスト詩人だった向井孝と山口英の戦前の俳句誌『句と評論』での活動期間を教えてほしいという依頼があった。この二人の詩人の出発が当時台頭していた新興俳句への参加であることを『日本古書通信』や『京大俳句を読む会』会報に私が執筆したのを読まれたからであろう。早速所蔵する三年分ほどの『句と評論』を改めて調べてお知らせした。手元には昭和7年9月の創刊号と10月号、昭和8年の第二巻一号から翌年の第三巻、昭和12年の一年分(巻数表記無し)がある。見て行くと第二巻一号の6号記事に「新興句会小会 常陸笠間田中青牛報」があり、昭和7年11月26日に、茨城県笠間町の青牛邸で参会者十名の句会を開き、高点を得た九名の作品を記録していた。末尾には「午前零時散会。天地三者へ『句と評論』十一、十、九月各号を呈した」とある。陶器で知られる笠間は私の生まれ故郷で我が家の墓もある。歴史はあるが田舎町である。新興俳句始動期に既に笠間にその支部ともいうべき存在があったことに驚愕といっていいくらいの驚きを覚えた。所蔵の『句と評論』は、平成14年に刊行した拙著『戦争俳句と俳人たち』(トランスビュー)執筆時に求めていたが、まだ十代だった三橋敏雄や、先の向井、山口などの作品を調べたのみで、当時はこの小さな記事に全く気が付かなかったのである。 田中青牛という俳人は初めて知ったのだが、この1月号巻頭二人目で「酉の字」というエッセイも寄稿している。『句と評論』でもそれなりの位置にいた俳人と考えられるのである。勿論、この程度では俳句文学事典などに立項はない。その後も毎号「笠間新興句会報」は掲載され、他にも「近江句会」「銀座句会」「七里ガ浜句会」「白山句会」「札幌句会」が出来て行ったようだ。前年昭和7年の9月号にも「漢詩と俳句・続」というエッセイと俳句三句、10月号にもエッセイ「秋の蚊」と俳句四句を掲載している。俳句には「茨城 田中青牛」とある。また、創刊号の裏表紙裏に『合本句と評論』第一輯の広告があり、青牛は「蕪村の一面」と「『日本名勝俳句』を見て」が収録されているようだ。この二編は未所蔵の昭和7年11月、12月号に掲載されたものだろうか。 昭和8年分を見て行くと、9月号に遺影を添えた青牛の追悼特集があってまた驚いた。遺稿「眼白」と、妻田中みぐさの「臨終記」、橋本桂秋の「笠間俳壇と青牛氏」、及び松崎華外、松原地蔵尊、藤田初巳共編になる「青牛句鈔」が掲載されていた。笠間に新興俳句を呼び込みながら数カ月で亡くなってしまったのだ。「青牛句鈔」で青牛の俳句歴が、大正15年夏の『黄橙』、昭和2年秋の『境地』、昭和5年夏の『群青』、昭和5年秋の『新黄橙』、そして昭和6年夏の『句と評論』投句時代と変遷したことが分かった。昭和6年に『句と評論』が出ていたということは、第一巻一号とある昭和7年9月号で体制の変化があり仕切り直しをしたということだろうか。青牛句は百八十句あまりが収録されているが、創刊9月号掲載の句「独居のひとりを襲ふ蚊なりけり」の前に『句と評論』掲載句が十三句ある。 この追悼特集では、青牛が病を得て東京から故郷の笠間の実家に帰り、従来の笠間の俳壇に新風を注いだこと。実家の環境が病気に良くないので町場の桂町に引っ越したこと。それでも結核には勝てず4月25日に32歳で亡くなり、雨の降る翌日、光照寺の荼毘堂に運ばれたこと。戒名は「法心院雄山青牛居士」。幼い子供二人と、やはり俳人である妻みぐさがいたこと、またその「臨終記」を読むと、法政大学出身(私の同郷の先輩ということになる)で、教師をしていたらしいことは何となくわかった。しかし肝心の本名が分からない。 そこで思いついたのが『茨城俳句』(昭和54年)という枕のような近代の茨城県出身と関係俳人のアンソロジーである。所持している筈だが出て来ないので、コロナ休館を終えた地元市立図書館所蔵本を見た。先の『句と評論』追悼記事を元に作品二十句が掲載され、ごく簡単な経歴として本名田中虎雄、明治34年生まれ、教員、前記の俳歴、父悠峯(善治)、兄白甫も作家とある。その父悠峯も妻みぐさも各一頁を当てられている。ただ、これだけではどこの教師であったのか、何を教えていたのかもわからず、まだ具体的な人物像が浮かび上がって来ない。『句と評論』の中核の一人で多くの文章も書き、病を得ながらも帰郷して句会を主宰し共鳴者を集めながらあまりに早い死を迎え、しかも「臨終記」の伝える末期は胸を締め付けられるような哀切極まるものである。もっと詳しく知りたいという気持ちを消すことが出来なかった。 私は墓参りを兼ねて笠間に行き、光照寺を訪ねた。真宗大谷派の立派なお寺である。御朱印集めをしている妻に親切に対応して下さったご80歳くらいの住職の奥様に、昭和8年4月にこの寺で葬儀をされた田中青牛という俳人のことを知りませんか、お墓は石寺にあるようですがと、聞いても当然のことながら首を傾げられただけだった。無理もないことで、青牛が最期を迎えた桂町とよばれる地域だけを教えて頂いた。城址のある佐白山の麓、日動美術館や笠間小学校のすぐそばである。 カーナビで石寺の位置は分かった。市街から北に大分離れた山里である。病院に通うにも句会を開くにもあまりに不便である。しかも今を去る90年前、街に出るには数時間を要したに違いない。山の中を車でグルグル回ってみたが、墓らしいものは発見できなかった。 家に帰りグーグルマップの衛星写真で笠間市石寺を見たが、墓場らしきものは見つけられなかった。 調べもここまでかなと諦めかけた頃である。昨年末に石田波郷と石塚知二が主宰した『鶴』の未所蔵分を多く含んだ俳句雑誌の束を古書市場で落札していた。必要と思われる物だけ抜いて、捨てるものを束ねてしばらく放置していた。いよいよ処分しようと最後にチェックしたら、細谷源二が札幌で出していた俳句雑誌『氷原帯』が二部あり、片方は1967年7月号(第二十巻七号)で何と「句と評論・広場」特集を組み、松原地蔵尊、湊楊一郎、細谷源二、砂川長城子、そして田中から姓を変えた関口みぐさが文章を寄せていたのである。みぐさの文章「思い出 たぐり寄せられた綱に」には青牛に関する記載はなかったが、地蔵尊の「『句と評論』創刊より九年迄の展開」は青牛に詳しく触れていた。危うく捨ててしまうところであった。さらに驚いたことに、この号には、みぐさが江原という方に書いた手紙が挟まれていたのである。こんな偶然があるのかと身震いがした。ところが次にあらたな本との出会いが続いたのである(つづく) |

|

Copyright (c) 2022 東京都古書籍商業協同組合 |