「和書ルネサンス」展はみどころ満載!印刷博物館 学芸員 中西保仁 |

| 江戸初期の源氏物語絵巻から、著名作家による明治期の教科書まで、バリエーションゆたかな作品がならぶ本展は、古書ファンの皆さまはじめ、日本美術からメディア論に関心のある方まで、幅広くおたのしみいただけます。 「日本で出版された本」=和書のうち、今回は古典文学に注目してみました。15世紀にグーテンベルクが発明した活版印刷により、ギリシャ・ローマ古典との再会を果たしたヨーロッパでのルネサンス(文芸復興)とかけて、今回の展覧会タイトルとしています。 会場の構成[全3部] 第2部.出版がささえた庶民のユーモアと悲哀 第3部.近代作家はどのように誕生したのか 文学は日本人にとってリレーのバトンのようなものです。活字と版画の競演により、古典というバトンは確実に、古代・中世から徳川時代へ、そして明治期へと受けつがれ、出版文化がみごとに華ひらきます。百年前に誕生した近代文学も、千年前に誕生した古典文学も、印刷出版文化の力を借りて、現代のわたしたちへ継承されてきたのです。多様かつ複層的な進化をみた日本の印刷出版文化の幅と厚みを、ぜひご堪能(たんのう)ください。 ちなみにポスターに登場する「和書を読む」女性。江戸期の本屋の店先で、試し読みする姿をとりあげました(『江戸名所図会』より)。手にする和書は草双紙かもしれないし、流行りの髪型を集めたファッション誌かもしれません。読書を通してあらたな世界と出会う時代のはじまりの象徴といえるでしょう。

|

|

Copyright (c) 2021 東京都古書籍商業協同組合 |

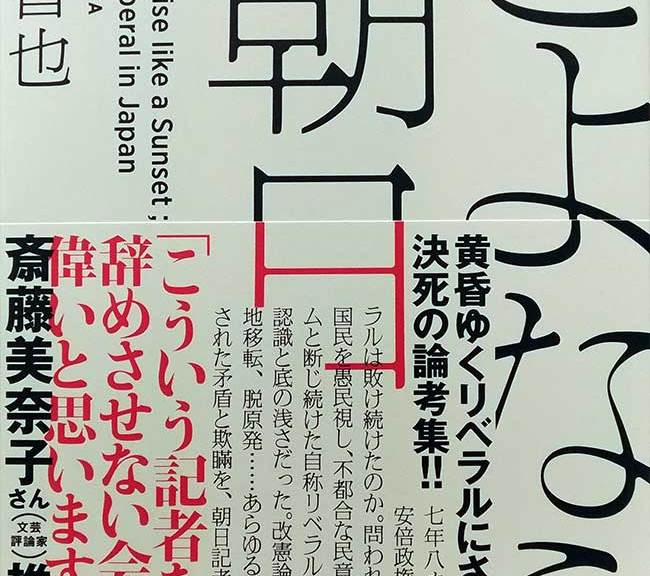

「さよなら朝日」

「さよなら朝日」石川 智也 |

| 羊頭狗肉の書題と言われてしまうかもしれない。 私は現役の朝日新聞記者だが、オールドメディアから脱出してネットメディアの世界に飛び込もう……などとは思っていない。辞表を叩き付ける前に、裏切り者の汚名を浴びつつ、立つ鳥跡を濁しまくって会社の不都合な真実を暴露してしまおう……とも考えていないい。いまのところ、社を飛び出す気はまったくない。では、何に対しての「さよなら」なのか。 若い世代にはもはや通じないだろうが、かつて「朝日岩波文化人」という言葉があった。革新勢力やいまの護憲リベラル勢力が言論のよりどころにし、自由や公正を重んじる立場の人たちから支持を集め、まぎれもなく権威があった。だからこそ週刊誌の「朝日叩き」特集は部数を稼いだし、1990年代の「新しい歴史教科書をつくる会」運動は、少なくとも当事者たちにとっては、戦後民主主義や朝日岩波が代表する主流言論に対する挑戦でもあった。 しかしいまや攻守は逆転した。「リベラル」は世界的にみても、失地を広げるばかりだ。それはなぜなのか。 さらに、リベラルが右派やネトウヨだけでなく多くの人にうさん臭がられているのは、そうしたエリート主義だけでなく、自由・公正・寛容という真にリベラルな価値自体を実は裏切り、ダブルスタンダードでご都合主義的な言動をとっていることに理由があるのかもしれない。つまり、「言っていることとやっていることが違うじゃないか!」と。 黄昏れゆくリベラルが「朝日」としてまた昇るためには、従来の報道や論説における矛盾や欺瞞、過ちを直視したうえで、「非リベラル」な体質と「さよなら」し、批判的自己検証によって再生するしかない。 いわばリベラル言論にみられる「うさん臭さ」をなんとか可視化した、ということだが、当然ながら、こういう批判はすべて自分に跳ね返ってくる。結局は安全地帯からの遠吠えで「ええかっこしい」じゃないか、とか、腰が引けた内部批判だ、と見られてしまうかもしれない。社内言論の不統一は読者を混乱させる、という指摘もありそうだ。リベラル陣営からは「味方叩きをしている場合か」との声もあるかもしれない。 日本の新聞ではここ10年ほど、署名記事が増えている。が、記者の名を並べれば並べるほど(近ごろは4人とか5人の署名記事も散見される)、取材者・書き手としての主体性は霧消してしまっている。個の責任が組織に融解してしまった「集団主語」の報道や論説は、日本のメディアへの信頼を減退させる要因になってしまっている。

|

|

Copyright (c) 2021 東京都古書籍商業協同組合 |

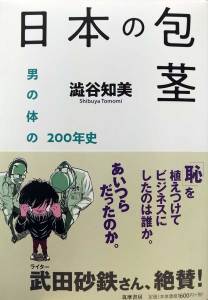

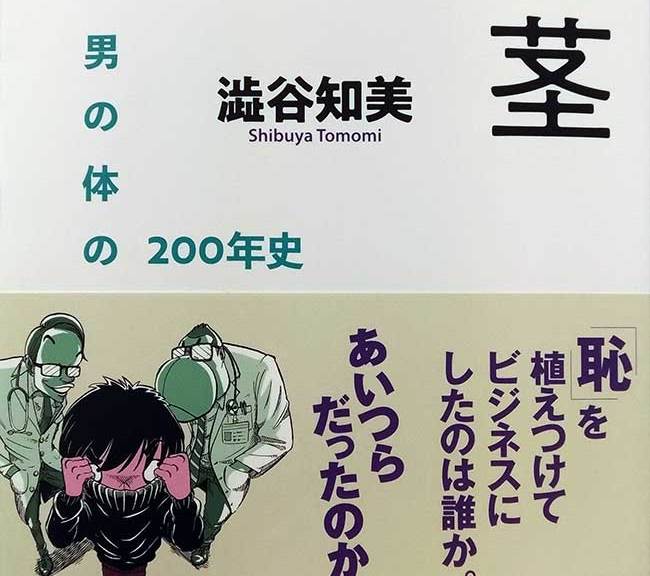

『日本の包茎』と古書市場

『日本の包茎』と古書市場澁谷知美 |

| 『日本の包茎 男の体の200年史』という本を筑摩書房より上梓した。日本人男性の過半数が仮性包茎である。清潔にしていれば医学的には問題がないとされる状態だ。なのに仮性包茎を「恥ずかしい」と感じる男性が多いのはなぜか。そのナゾをさぐるべく、幕末から現代まで、医学書から週刊誌まで、ありとあらゆる包茎にまつわる語りを集めて分析した。

明らかになったのは、包茎を恥ずかしいと思う感覚はすくなくとも1890年代から存在したこと、その感覚が消えつつあるという指摘が1920・30年代にあったこと、にもかかわらず、恥の感覚をあえて増幅させ、商売のタネにした人びとが戦後に登場したことだった。その人びととは、包茎手術をウリにする美容整形外科医である。彼らのうちのひとりは、包茎は手術すべきという「常識」を「ビジネス」のために「捏造」したと、後年、白状している。 タイトルにギョっとする方もおられるかもしれない。しかし、自分でいうのもなんだが、内容はいたってまじめである。わたしは女性であり、わたしにとって男性の身体は他者の身体だ。他者に失礼があってはいけないので、調査は真剣かつ念入りにおこなった。だから、男性の読者から「包茎は恥ずかしいという観念が商売のために作られたものだとわかり、長年のコンプレックスから解放された」という声をいただいたときは、ほっとした。 執筆には12年かかった。時間がかかった理由のひとつが、敗戦から1960年代にかけての資料が不足していたことだった。戦前なら、大学図書館にある医学雑誌や国会図書館にある通俗性欲学と呼ばれるジャンルの書籍にあたればよい。わずかだが自分でも古書店で買い集めた。1970年代以降であれば、大宅壮一文庫に所蔵されている青年誌や大衆誌などが資料となる。だが、そのあいだをつなぐミッシングリンクがなかなか埋まらなかった。 もちろん、『完全なる結婚』(1946年)をはじめとする、敗戦後に流行したセックス指南書は国会図書館にあり、実際に手がかりとした。だが、それだけでは足りない。当時、大量に刊行されては消えた『夫婦生活』などのカストリ雑誌や『100万人のよる』などのエロ雑誌も見なければ、当時の人びとのビビッドな感覚はわからない。『夫婦生活』は国会図書館にもあるが欠号が多い。『100万人のよる』にいたっては所蔵がない。かといって、わたしの財力では収集するにも限界がある。はて、どうしよう……。 そうやってグズグズしていた矢先、とある方にコレクションを見せていただけることになった。『夫婦生活』や『100万人のよる』はもちろん、そのほかの類似の雑誌も十分な数があった。いったいどのくらいの資金を投入されたのか。見当もつかない。 酸化した表紙をそっとめくる。見つけて思わず快哉をさけんだのは、「仮性包茎はそのままで性生活に支障ないか?」という『夫婦生活』1954年1月号の記事だった。仮性包茎は「普段は包茎だが“その時”には包茎でなくなる」ものとして描かれている。問題であるようなないような、仮性包茎はそんなイメージでとらえられていたことがわかった。この号は国会図書館にはない。 同時代の『夫婦生活』には、「仮性包茎か? いつも早漏気味」という記事、「半包茎なのですがどんな注意が必要でしようか?」という相談もあり、当時、仮性包茎が注目されつつあったことがわかった(同誌1951年6月号および1955年6月号。これらの号は国会図書館にあり)。仮性包茎という概念そのものは戦前から存在するが、ここまで一般向けの雑誌で注目されたことはなかった。 一方、同時代のほかの資料からは、仮性包茎に手術をすすめる医師はそれほど多くはないこともわかった。そこで、「かならずしも手術がすすめられるわけではないが、仮性包茎が注目されはじめた時代」として当時を位置づけることができた。ミッシングリンクが埋まったのである。 『100万人のよる』では、1962年刊の7巻8号に載っていた記事「あなた! 性器整形はちよつと待て」に助けられた。60年代に性器整形ブームがあったが、その裏で手術の失敗も多かった。性器を台なしにされた患者は医師に再手術を請うも、「ノイローゼ」と一蹴される。あるいは、場所が場所だけに泣き寝入りを強いられる。そんな悲惨な事例が報告されている。失敗した手術の「尻ぬぐい」、つまり再手術を某大学病院がさせられているとも書かれており、ブームを多面的に見ることができた。くりかえすが、この雑誌は、国会図書館に所蔵がない。 図書館の資料だけでセクシュアリティの歴史を研究することはできない。図書館は見向きもしないような、古書市場に出回っている性にかんする有名無名の本や雑誌。これらがあってこそ、歴史家は時代を描くことができる。時代の諸相を書き記したものの集積を文化と呼ぶならば、古書市場は文化を支えているのである。

|

|

Copyright (c) 2021 東京都古書籍商業協同組合 |

2021年5月10日号 第322号

■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

古書市&古本まつり 第100号

。.☆.:* 通巻322・5月10日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

メールマガジンは、毎月2回(10日号と25日号)配信しています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━【シリーズ 古書の世界】━━━━━━━━

神田古書店街 後編

神田古書店連盟 矢口書店 矢口哲也

メルマガ読者の皆様、神田古書店街後編です。

前回は古本まつりが始まるまでの神田古書店街の歴史について簡単

に触れました。

神保町の古本屋が活気を取り戻そうと昭和35年に第一回「古本まつ

り青空掘り出し市」を千代田区の共催で開催しました。

神保町交差点の現在の岩波ビルが建つ前の空き地で始まりました。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=6943

神田古書店連盟

http://jimbou.info/index.html

━━━━━━━━━【シリーズ 古本マニア採集帖】━━━━━━

第28回 下平尾直さん 出版の出発点に古本があるひと

南陀楼綾繁

7年前、千駄木の〈往来堂書店〉で、藤原辰史『食べること考え

ること』と都甲幸治『狂喜の読み屋』の2冊が並べられていた。店

長の笈入建志さんによると、版元の「共和国」の最初の刊行物だと

いう。その時点ではどちらも知らない著者だったが、造本の良さに

惹かれて前者を買った。その後も池内規行『回想の青山光二』など、

値段は張るが手元に置いておきたい本を出す出版社として印象に残

った。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=6946

南陀楼綾繁(なんだろう・あやしげ)

1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一

文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、

図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年

から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」

の代表。各地で開催される多くのブックイベントにも関わる。

「一箱本送り隊」呼びかけ人として、石巻市で本のコミュニティ

・スペース「石巻まちの本棚」の運営にも携わる。本と町と人を

つなぐ雑誌『ヒトハコ』(書肆ヒトハコ)編集発行人。著書に

『ナンダロウアヤシゲな日々』(無明舎出版)、『一箱古本市

の歩きかた』(光文社新書)、『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、

『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』

(ちくま文庫)、共著『本のリストの本』(創元社)などがある。

ツイッター

https://twitter.com/kawasusu

『蒐める人 情熱と執着のゆくえ』 南陀楼綾繁 著

皓星社刊 価格:1,600円(+税) 好評発売中!

http://www.libro-koseisha.co.jp/publishing/atsumeruhito/

━━━━━【5月10日~6月15日までの全国即売展情報】━━━━━

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

※現在、新型コロナウイルスの影響により、各地で予定されている

即売展も、中止になる可能性がございます。ご確認ください。

お客様のご理解、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

-------------------------------

第42回 古本浪漫洲 Part 2 ※5月11日(火)まで中止(12日再開予定)

期間:2021/05/10~2021/05/12

場所:新宿サブナード2丁目広場(催事場)

新宿区歌舞伎町1-2-2 TEL03-3354-6111

http://www.kosho.co.jp/furuhon_romansu/

-------------------------------

第42回 古本浪漫洲 Part 3

期間:2021/05/13~2021/05/15

場所:新宿サブナード2丁目広場(催事場)

新宿区歌舞伎町1-2-2 TEL03-3354-6111

http://www.kosho.co.jp/furuhon_romansu/

-------------------------------

五反田遊古会

期間:2021/05/14~2021/05/15

場所:南部古書会館 品川区東五反田1-4-4

-------------------------------

第42回 古本浪漫洲 Part 4

期間:2021/05/16~2021/05/18

場所:新宿サブナード2丁目広場(催事場)

新宿区歌舞伎町1-2-2 TEL03-3354-6111

http://www.kosho.co.jp/furuhon_romansu/

-------------------------------

第42回 古本浪漫洲 Part 5(300円均一)

期間:2021/05/16~2021/05/18

場所:新宿サブナード2丁目広場(催事場)

新宿区歌舞伎町1-2-2 TEL03-3354-6111

http://www.kosho.co.jp/furuhon_romansu/

-------------------------------

新橋古本市 【中止になりました】

期間:2021/05/17~2021/05/22

場所:新橋駅前 SL広場

-------------------------------

浦和宿古本いち(埼玉県)

期間:2021/05/20~2021/05/23

場所:JR浦和駅西口 さくら草通り徒歩5分 マツモトキヨシ前

https://twitter.com/urawajuku

-------------------------------

趣味の古書展

期間:2021/05/21~2021/05/22

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

https://www.kosho.tokyo

-------------------------------

中央線古書展

期間:2021/05/22~2021/05/23

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

-------------------------------

第98回 彩の国 所沢古本まつり(埼玉県)

期間:2021/05/26~2021/06/01

場所:くすのきホール

(西武線所沢駅東口前 西武第二ビル8階 総合大会場)

https://tokorozawahuruhon.com/

-------------------------------

BOOK & A(ブック&エー)

期間:2021/05/27~2021/05/30

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

-------------------------------

和洋会古書展

期間:2021/05/28~2021/05/29

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

-------------------------------

センター南駅・港北古書フェア(神奈川県)

期間:2021/05/29~2021/06/07

場所:センター南駅・港北古書フェア

-------------------------------

城南古書展

期間:2021/06/04~2021/06/05

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

-------------------------------

6月反町古書会館展(神奈川県)

期間:2021/06/05~2021/06/06

場所:神奈川古書会館

-------------------------------

第19回 つちうら古書倶楽部の古本市(茨城県)

期間:2021/06/05~2021/06/13

場所:茨城県土浦市大和町2-1 つちうら古書倶楽部

-------------------------------

杉並書友会

期間:2021/06/05~2021/06/06

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

-------------------------------

有隣堂藤沢店4階古書フェア(神奈川県)

期間:2021/06/10~2021/06/23

場所:有隣堂藤沢店4階

http://www.yurindo.co.jp/store/fujisawa/

-------------------------------

書窓展(マド展)

期間:2021/06/11~2021/06/12

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

-------------------------------

好書会

期間:2021/06/12~2021/06/13

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

-------------------------------

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国950書店参加、データ約600万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=33

┌─────────────────────────┐

次回は2021年5月下旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*゜*.:*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の古書店で ☆*.:*゜*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジンその322 2021.5.10

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋事業部」

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL http://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部:志賀浩二

編集長:藤原栄志郎

==============================

神田古書店街 後編

神田古書店街 後編神田古書店連盟 矢口書店 矢口哲也 |

| メルマガ読者の皆様、神田古書店街後編です。 前回は古本まつりが始まるまでの神田古書店街の歴史について簡単に触れました。 神保町の古本屋が活気を取り戻そうと昭和35年に第一回「古本まつり青空掘り出し市」を千代田区の共催で開催しました。 神保町交差点の現在の岩波ビルが建つ前の空き地で始まりました。マスコミが多数報道してくれたことで地方からも人が来て、入場制限をするほどの賑わいだったそうです。その後会場を数回変えながら、今では東京都の後援そして数多くの協賛を頂き名称も「東京名物神田古本まつり」となりました。平成15年の江戸開府400年事業を機に、靖国通りに本の回廊が出現する現在の形になり、おかげさまで一昨年60回を迎えることができました。こうして長く続けて来られたのも、近隣の皆様を始め多くの方々のご理解とご協力、そして何より神田の古書店をご愛顧頂いているお客様のおかげと大変感謝しております。昨年の古本まつりは新型コロナ感染拡大防止のため、初めて完全に中止になりました。春には神保町さくらみちフェスティバルとして、桜の咲く週末3日間ワゴンセールを行っていますが昨年、今年と同じくコロナ禍で中止になりました。 神田古書店街では昭和50年に連合目録「古本」を創刊しています。「古本」は平成21年まで30年以上続きました。そして「古本」に代わり平成22年に新たに「神保町公式ガイド」を創刊し、現在10号まで出ています。昨年はコロナ禍で発行を中止しました。 そして平成17年「BOOK TOWN 神田」の後継サイトとして高野明彦教授のご協力を得て、神田神保町にある書店や古書店の蔵書から、検索した言葉の集まりをたよりに関心に近い物を探す(連想検索)ポータルサイト「BOOK TOWN じんぼう」が開設されました。 そして今年「BOOK TOWN じんぼう」(jimbou.info)はリニューアルします。360度カメラで店内を撮影したパノラマ写真を使ってお店の雰囲気を伝えます。そのほか基本情報、地図など簡単な紹介をすることになっています。取り扱っている商品については各店のページをリンクしますので、ご覧頂けるお店もあると思います。5月リリース予定で現在作成中です。すでに3月半ばには100店舗以上の撮影が終了しています。 昨年14号になる「神保町が好きだ!」(発行所:本の街・神保町を元気にする会)では「現代マンガは神保町から始まった⁉」という特集が組まれました。 参考文献 神田古書店連盟 |

|

Copyright (c) 2021 東京都古書籍商業協同組合 |

第28回 下平尾直さん 出版の出発点に古本があるひと

第28回 下平尾直さん 出版の出発点に古本があるひと南陀楼綾繁 |

| 7年前、千駄木の〈往来堂書店〉で、藤原辰史『食べること考えること』と都甲幸治『狂喜の読み屋』の2冊が並べられていた。店長の笈入建志さんによると、版元の「共和国」の最初の刊行物だという。その時点ではどちらも知らない著者だったが、造本の良さに惹かれて前者を買った。その後も池内規行『回想の青山光二』など、値段は張るが手元に置いておきたい本を出す出版社として印象に残った。 2年前に出版業界紙で、社主の下平尾直(しもひらお・なおし)さんに取材をした。東久留米のファミレスで3時間近い話を聞くと、端々に古本のことが出てくる。この人の根っこには古本や古本屋の経験があるのだろうと感じていたので、今回話を伺うことにした。 下平尾さんは1968年の元旦、大阪府高石市に生まれ、岸和田市に育った。両親と3つ下の弟との4人家族。父は会社員。母は本好きで、本棚には文学全集や美術全集が並んでいた。 幼稚園のときに読んだ絵本では、「少年がコールタールまみれでひたすら道を歩く」場面がなぜか記憶に残っている。 小学校に入ると、星新一や司馬遼太郎を読むようになる。『小学4年生』で当時のアイドルの太川陽介が太宰治の『人間失格』が面白いと話していたことから興味を持った。 「母に読んでみたいと云ったら、デパートの本屋に行ったときに、店員さんに『人間失格』ってどうなのって聞くんですよ(笑)。店員が『ちょっと早いかもしれませんね』と云ってその時は買ってもらえず、後で、巡回図書館の車内で新潮文庫の『ヴィヨンの妻』を見つけて読み、むんむんと扇情的な描写に昂奮したのが文学への目覚めでした」 近所には数軒の新刊書店があり、それらをはしごして、新潮文庫の太宰治を少しずつ買った。さらに芥川龍之介、菊池寛、森鴎外などの短篇集も片っ端から読んだ。 「薄くて安かったからですが、短篇は読んでハッと気づかされるところがあって好きでした。中学に入ると、太宰の『女の決闘』に出てくるクライストやホフマンを岩波文庫で探しました。古典的な海外文学もひと通り読みましたが、同時代のSFやミステリなどはまったく読まなかったですね。古いものばっかりで」 中学校ではABBAやビートルズなどの音楽にハマり、とくにビートルズはファンクラブにも入った。「25年後に上京してから西武池袋の古書展で、ペンネームで投稿した会報を見つけたんで、すぐにレジに持って行きました(笑)」。 下平尾さんは私と同学年だが、エンタメ小説ばかり読み、テクノポップとフュージョンばかり聴いていた私と違い、文化の王道を走っていたのだなと感じる。もちろん、どっちかいいという話ではないが。 中学3年のとき、岸和田の書店で織田作之助『夫婦善哉』(新潮文庫)を見つける。当時、織田作の文庫は新刊でこれしか買えなかった。 1年浪人して、関西大学法学部に入る。現代思想ブームに反発して西洋マルクス主義関係の本を読むうちに、たまたまドイツ文学者・池田浩士の『ルカーチとこの時代』(平凡社)を手にする。 大学1年から朝日新聞社の編集局でアルバイトをし、5年目からは東宝の宣伝企画室でアルバイトをする。「イベントでゴジラの着ぐるみに入ったこともあります(笑)」。留年を重ね、7年生のときに父が亡くなる。「こんな親不孝もありません」 博士課程に進んで3年目に突発性難聴となり、治らないまま常に耳鳴りに悩まされることになる。 もうひとつ、古本のおかげだというのが造本のことだ。共和国では創立以来すべての本のデザインを、ブックデザイナーの宗利淳一さんが担当している。 駅から数分の所に自宅兼事務所があるが、自室の押し入れや窓の前にも本の山が出来ており、あるはずの本が出てこないのはしょっちゅうだ。「最近はリビングにも侵食して、足の踏み場もないんですよ」と下平尾さんは云う。そのため、「共和国の本拠で話を聞きたい」という私の願いは、今回も却下された。「共和国の福利厚生施設になってほしい」と下平尾さんが云う居酒屋〈佳辰〉に向かう途中、共和国があるマンションを横目にして、いつかはここにスパイとして潜入したいものだと思うのだった。 共和国 南陀楼綾繁

ツイッター

|

|

Copyright (c) 2021 東京都古書籍商業協同組合 |

2021年4月26日号 第321号

■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

。.☆.:* その321・4月26日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国950書店参加、データ約640万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

☆INDEX☆

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

1.「原発事故は終わっていない」

元京都大学原子炉実験所助教 小出裕章

2.血と汗と涙の日本外食史 阿古真理

3.「雑誌の図書館 大宅壮一文庫 開館50周年を迎えて」

大宅壮一文庫 平澤昇

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━━━━【自著を語る(263)】━━━━━━━━

「原発事故は終わっていない」

元京都大学原子炉実験所助教 小出裕章

2011年3月11日、東北地方太平洋沖地震と、それが引き起

こした巨大な津波によって東北地方の太平洋岸にあった市町村が壊

滅的な打撃を受けた。その上、悲劇はそれだけでは済まなかった。

東京電力福島第一原子力発電所(以下、「福島原発」と表記)も地

震と津波に襲われた。地震と同時に、福島原発は運転を停止し、自

ら電気を起こすことができなくなった。そうした場合には、外部の

送電線から電力の供給を受けるはずであったが、送電線の鉄塔が地

震で倒壊し、外部から電力の供給が断たれた。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=6849

『原発事故は終わっていない』小出裕章 著

毎日新聞出版刊 税込価格1,430円 好評発売中!

http://mainichibooks.com/books/social/post-759.html

━━━━━━━━━━━【自著を語る(264)】━━━━━━━━━

血と汗と涙の日本外食史

阿古真理

私は生活史研究家という肩書で、食を中心にした暮らしの歴史を

書いている。最初の食の本『うちのご飯の60年 祖母・母・娘の食

卓』(筑摩書房)で家庭の食卓を描いたことから、これまでは家庭

料理の歴史を書く機会が多かった。その仕事を見守ってくださって

いた亜紀書房の内藤寛さんが、総合的に食の歴史がわかるように、

と「今度は外食を書いてみませんか?」とご依頼くださり、書くこ

とになったのが今年3月に上梓した『日本外食全史』である。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=6854

『日本外食全史』 阿古真理 著

亜紀書房刊 定価:3,080円(税込) 好評発売中!

https://www.akishobo.com/book/detail.html?id=997

━━━━━━━━━━━【 大宅壮一文庫 】━━━━━━━━━

『大宅壮一と古本収集』

平澤 昇(公益財団法人 大宅壮一文庫)

大宅壮一文庫は評論家・大宅壮一(1900~1970年)の収集した蔵

書を引き継いで作られた日本で最初の雑誌専門図書館です。

「集めた資料を多くの人が共有して利用できるものにしたい」とい

う遺志に基づき、現在も雑誌の収集と雑誌記事索引の作成を継続し、

今年の5月17日で創立50周年を迎えます。

大宅壮一は戦後日本を代表する評論家で新語づくりの名人でもあり、

大宅の生み出した“一億総白痴化”“口コミ”は現在でも日常用語

として使われています。

大宅は他界するまでに執筆資料として雑誌17万冊、書籍3万冊を約20

年間(1951~1970年)にわたって収集し続けました。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=6859

「雑誌の図書館 大宅壮一文庫 開館50周年を迎えて」

大宅壮一文庫 平澤昇

https://www.oya-bunko.or.jp/

━━━━━━━━━━━━━【次回予告】━━━━━━━━━━━

『日本の包茎 ─男の体の200年史』 澁谷 知美 著

筑摩書房刊 1,760円(税込) 好評発売中!

https://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480017239/

「印刷博物館企画展 和書ルネサンス」

会期:2021年4月17日(土)~7月18日(日)

休館日:毎週月曜日(ただし5月3日は開館)、5月6日(木)

開館時間:10:00~18:00(入場は17:30まで)

入場方法:オンラインによる事前予約(日時指定券)制です

ホームページ

https://www.printing-museum.org/washorenaissance/

━━━━━━━━━【日本の古本屋即売展情報】━━━━━━━━

4月~5月の即売展情報

※新型コロナウイルスの影響により、今後、各地で予定されている

即売展も、中止になる可能性がございます。ご確認ください。

お客様のご理解、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=38

┌─────────────────────────┐

次回は2021年5月中旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の全国の古書店に ☆*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジンその321 2021.4.26

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋事業部」

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL http://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部:志賀浩二

編集長:藤原栄志郎

==============================

『大宅壮一と古本収集』

『大宅壮一と古本収集』平澤 昇(公益財団法人 大宅壮一文庫) |

| 大宅壮一文庫は評論家・大宅壮一(1900~1970年)の収集した蔵書を引き継いで作られた日本で最初の雑誌専門図書館です。 「集めた資料を多くの人が共有して利用できるものにしたい」という遺志に基づき、現在も雑誌の収集と雑誌記事索引の作成を継続し、今年の5月17日で創立50周年を迎えます。 大宅壮一は戦後日本を代表する評論家で新語づくりの名人でもあり、大宅の生み出した“一億総白痴化”“口コミ”は現在でも日常用語として使われています。 大宅の古本収集には数々のエピソードが残されています。 古本屋側から見た大宅の古本収集に関する記録は少ないのですが『大宅文庫ニュース63号』に掲載された出久根達郎氏の随筆「おおやさん」には月島の店員時代に聞いた大宅の古本購入の様子について書かかれています。三人連れで月島の古本屋を訪れると2時間ほど本を漁り、下町の古本屋ならではの豊富な実話雑誌、カストリ雑誌、芸能誌を見て宝の山だと喜び、持ち帰れない量の古本を大量購入し、自動車便で送ってもらったそうです。 このようにして膨大な資料を集めたのは『実録・天皇記』『炎は流れる』の執筆資料として利用するためでした。収集した17万冊の雑誌を全て読むことは当然不可能です。大宅は「本は読むものではなく引くものだ」という発想で雑誌記事の分類を開始します。 「僕は珍本や稀覯本を集める趣味はないよ。僕の場合、一冊の本は百科事典の一項目に相当するのでね。それを引く可能性があるかないかでその本の価値が決まる。十円の本でも一万円の本でも、差別しないね。何万冊あっても、全体で一冊の本になるわけだ。」と大宅は述べています。 雑誌記事をひとつひとつデータ化するために常4~5人の助手を雇い、人物情報の「人名索引」と事項別の「件名索引」に分類しました。 「大宅式分類」の世相を反映した項目立ては、図書館の十進分類法にはないおもしろさがあり、分類の最上位項目にあたる33の大項目を見ても[奇人変人][おんな][趣味・レジャー]などがあります。検索キーワードは常に更新され、最近話題の[ウーバーイーツ]で検索すると48件、[新型コロナウィルス感染症]は4,406件、[芸能界と新型コロナウィルス]では124件の雑誌記事タイトルが検索できます。 [古本屋][古書、珍書][インターネット古書店]なども分類されており、例えば[古書、珍書]の雑誌記事データで最も古いものは「大震災と古書の保存」(『中央史談』1924年3月号,宮地直一著)になります。この記事中には関東大震災後の神田の古本屋に関する記述があり「震災当時には誰しも再起を予期しなかった神田に軒を連ねた古本屋が、八部通りまではバラック建てに復奮せられて(後略)」と書かれ、当時の神田復興にかける古本屋の意気込みを知る貴重な資料といえます。 [インターネット古書店]で検索すると、最も古いものは「パソコンで古書情報を。江東区の古本屋が始めた「古書ネット」。※高森古書」(『自由時間』1992年10月1日号)になり、分類の便宜上この記事はインターネット古書店に分類されていますが、インターネット普及以前のパソコン通信によるネット古書店の状況について知ることができます。 設立時は蔵書20万冊、索引データ30万件から始まった大宅壮一文庫ですが、設立50年を迎え蔵書80万冊、索引データ700万件にまで成長することができました。出版各社をはじめ多くの利用者の皆様、そして大宅の集書にご協力いただいた古本屋の皆様のお力添えのおかげと心から感謝しております。 最後に宣伝をさせていただきますが、電子書籍が席巻する令和の時代にあっても、大宅壮一文庫は紙媒体の出版物へのこだわりを持ち続けています。 『大宅壮一文庫 雑誌記事人物索引』シリーズを日外アソシエーツからオンデマンド出版で毎年刊行しています。各年版を見れば単なる人物索引ではなく毎年のキーマンを通して社会文化を読み通せる索引目録です。 『大宅壮一文庫所蔵総目録』を今年5月に刊行いたします。皓星社のご協力により実に38年ぶりの所蔵目録の刊行となります。大宅壮一文庫の蔵書リストとしてだけではなく、日本の一般大衆誌の出版状況を俯瞰できる資料となっています。 ※大宅壮一が他界して50年以上が過ぎ、当時の大宅を知る方も少なくなってきました。古本屋側の皆様から見た大宅の思い出やエピソードをご存知の方がいらっしゃいましたら是非お教え下さい。kengaku@oya-bunko.or.jp 宛にメールをお送りいただければ幸いです。 「雑誌の図書館 大宅壮一文庫 開館50周年を迎えて」 |

|

Copyright (c) 2021 東京都古書籍商業協同組合 |

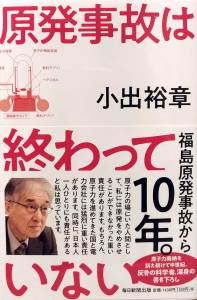

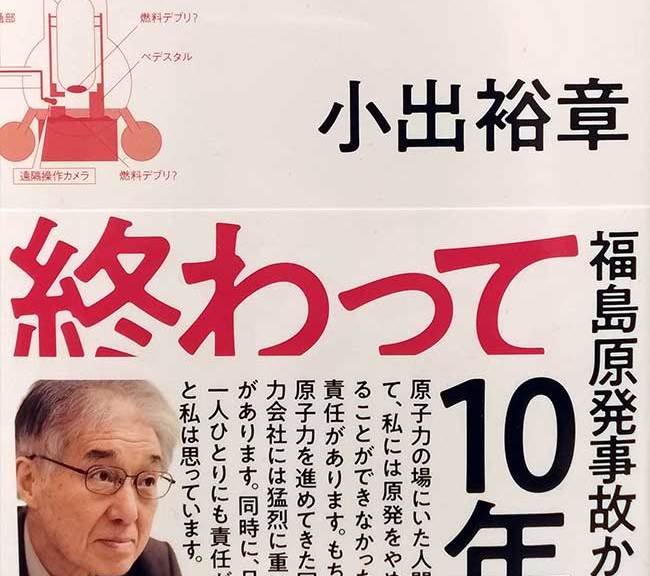

「原発事故は終わっていない」

「原発事故は終わっていない」元京都大学原子炉実験所助教 小出 裕章 |

| 2011年3月11日、東北地方太平洋沖地震と、それが引き起こした巨大な津波によって東北地方の太平洋岸にあった市町村が壊滅的な打撃を受けた。その上、悲劇はそれだけでは済まなかった。東京電力福島第一原子力発電所(以下、「福島原発」と表記)も地震と津波に襲われた。地震と同時に、福島原発は運転を停止し、自ら電気を起こすことができなくなった。そうした場合には、外部の送電線から電力の供給を受けるはずであったが、送電線の鉄塔が地震で倒壊し、外部から電力の供給が断たれた。そうなった時には、非常用の発電機が立ち上がって、必要な電力を供給するはずであった。しかし、地震発生約1時間後に襲ってきた津波によって非常用発電機が水没し、そこからの電力の供給も断たれた。そのため、すべての交流電源が失われる全所停電に陥った。原発事故の専門家の間では、全交流電源の喪失こそ、破局的事故を引き起こす最大の要因であることが常識であった。

原子力を推進してきた国と電力会社によれば、全交流電源の喪失など絶対に起こらないものであった。1999年9月30日に茨城県東海村の核燃料加工工場において、これもまた絶対に起らないはずだった「臨界事故」が起き、二人の労働者が筆舌に尽くしがたい苦痛の末、命を落とした。その事故を受け、原子力安全委員会は2000年度の「原子力安全白書」に以下のように記した。 多くの原子力関係者が「原子力は絶対に安全」などという考えを実際には有していないにもかかわらず、こうした誤った「安全神話」がなぜ作られたのだろうか。その理由としては以下のような要因が考えられる。 あまりにばかげた理由ばかりで呆れるが、願望で安全は守れない。本当なら、この時点で深く反省すべきであった。しかし、彼らは本心では反省などしなかった。その後も、「絶対的安全への願望」は生き続け、「原発で全交流電源が喪失することなど絶対あり得ない、そんな事故を想定することは不適当だ」と国も電力会社も言い続けた。そのうえ、東京電力は政府の地震調査研究推進本部による津波の予測さえ無視し、破局的事故を招いたのであった。 事故後も、事故の翌日には1号機で水素爆発が起きるなど、炉心が熔融し大量の水素が発生していることが確実であるにも拘わらず、国や東京電力、その取り巻きの学者たちは、事故の深刻さを無視し、ひたすら彼らの願望に基づいた楽観的な情報を流し続けた。その陰では、10万人を超える人々が生活を根こそぎ破壊されて流浪化していった。あまりに過酷な避難生活の中で、命を落とす人もいたし、自ら命を絶つ人もいた。 それほどの被害を生んだ事故であったにも拘わらず、事故を起こしたことに責任があるはずの国も東京電力も、誰一人として責任をとろうとしないし、処罰もされない。国と東京電力は、事故収束のロードマップ(工程表)を作成し、事故後30年から40年で熔け落ちた炉心を回収し、安全な容器に封入し、福島県外に搬出するとしている。それどころか 原子炉建屋の解体を含めた廃炉作業を終わらせると言っている。そんなことは到底できない。熔け落ちた炉心を取り出すこともできないし、仮に取り出しができるとしても100年以上の歳月が必要である。原子炉建屋を解体し、敷地を更地に戻すこともできない。いまだに彼らはすべてを願望の上に描いている。 事故当日に発令された「原子力緊急事態宣言」は10年の歳月流れた今も、解除されていない。国はそのことを忘れさせてしまおうとしていて、すでに多くの日本人は原子力緊急事態宣言が続いていることを忘れさせられている。そして、国は原発事故など大したことはない、被曝だって大したことはないと言い始め、従来あった被曝の法令を反故にし、1年間に20ミリシーベルトまでの被曝は我慢しろと言い出した。その被曝量は、放射能や放射線を取り扱って給料を得る大人、放射線業務従事者に対してようやくに許した限度である。それを放射線感受性の高い子どもにも適用し、本来なら「放射線管理区域」に指定して一般人の立ち入りを禁じなければならない放射能汚染地に帰還せよと指示を出した。 どこの世界でも、いつの時代でも、歴史は強者によって書き残された。しかし、このあまりにもひどい事実を忘れさせたくない。本書は、福島原発事故の過酷さと、被害者の悲惨さを書き記したものである。日本というこの国は、100年後も原子力緊急事態宣言を解除できずにいるはずである。その時に本書は古書として生き延びているであろうか? そうあって欲しい。

|

|

Copyright (c) 2021 東京都古書籍商業協同組合 |

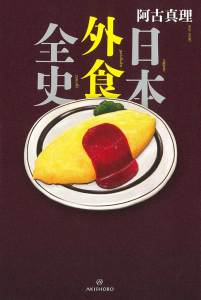

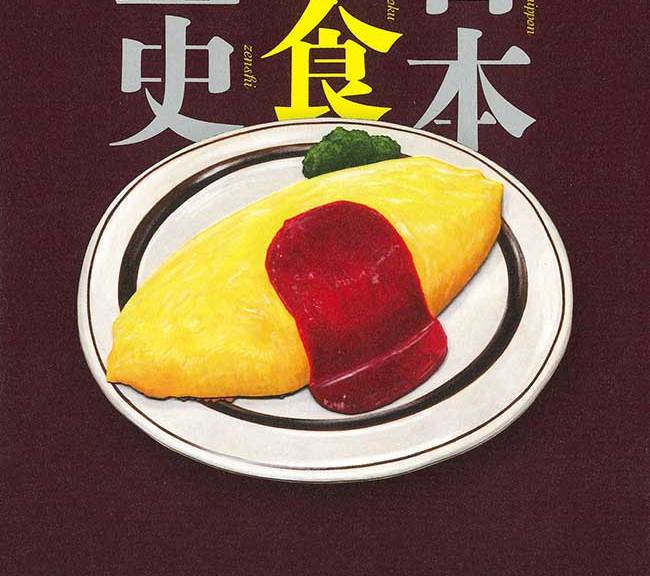

血と汗と涙の日本外食史

血と汗と涙の日本外食史阿古真理 |

| 私は生活史研究家という肩書で、食を中心にした暮らしの歴史を書いている。最初の食の本『うちのご飯の60年 祖母・母・娘の食卓』(筑摩書房)で家庭の食卓を描いたことから、これまでは家庭料理の歴史を書く機会が多かった。その仕事を見守ってくださっていた亜紀書房の内藤寛さんが、総合的に食の歴史がわかるように、と「今度は外食を書いてみませんか?」とご依頼くださり、書くことになったのが今年3月に上梓した『日本外食全史』である。

幸い、外食に関しては、大量の参考文献がある。そしてインターネットがあるおかげで、ウェブマガジン等の情報に加え、古書の情報も比較的たやすく見つかる。 こうして集めた新刊・古書は、段ボール箱10箱分にもなった。 帝国ホテルの村上信夫も、苦労人である。洋食屋を営んでいた父は、村上が2歳だったときに関東大震災で2店に増やした店を両方失う。不動産経営で食いつないだ後、立ち直って料理人に戻ろうとした折、家に転がり込んできた親せきからもらった結核で亡くなる。母も結核をうつされ亡くなる。村上が5年生のときだ。結局小学校も卒業できないまま料理人修業に入って、帝国ホテルで大成した。その間戦争にも行き、シベリア抑留も体験している。 戦後、隅田川東側の下町で人気を得ていた酎ハイをアレンジし、居酒屋チェーンに導入したのは、「村さ来」創業者の清宮勝一である。けた外れに儲かるこの商品の考案が、次々と居酒屋チェーンが生まれ発展する契機となった。 何かと問題が取り沙汰されるワタミ創業者の渡邉美樹も、実は苦労人である。母を小学校5年生のときに亡くしている。その後すぐに父の会社が行き詰まり、苦しんだ末にキリスト教系新興宗教に入信していた。恵まれない人のために貢献しようと、事業家を志して居酒屋チェーンを始めている。 その時代時代で生じるさまざまな問題にぶつかり、新しい外食のあり方をつくってきた彼らなくして、日本の外食の今はあり得ない。日本が世界有数のグルメ大国になれたのは、こうした人々の貢献あってこそなのである。

|

|

Copyright (c) 2021 東京都古書籍商業協同組合 |