私が実感する古書組合に加盟することのメリット6つ書肆吉成 吉成秀夫 |

| 平素はご愛顧いただきありがとうございます。札幌組合の書肆吉成の吉成秀夫です。この度は東京古書組合さんよりメルマガに原稿を書くようにとご下命があり、3回にわたって書かせて頂きます。今回は東京組合さんより指定のありましたテーマ「私が実感する古書組合に加盟することのメリット6つ」をご紹介いたします。加えて、昨年7月21日に私が古書店修行をした札幌の伊藤書房の伊藤勝美さんが亡くなりまもなく一周忌となりますのでその追悼の意味をこめた原稿となります。古書店経営や組合にご興味ある方にお読みいただければと思います。

さて、今年3月26日に私はツイッター( https://twitter.com/syosiyosinari/ )に以下の投稿をしました。 まず、1番目。「日本の古本屋」に出品できる。 2番目に挙げたのが「古本市に参加できる」です。 3番目として全国の市場ですね、札幌古書組合では習慣的に「交換会」とか「セリ場」と言っていますが、「市場を利用して仕入や在庫調整ができる」ことです。多くの人が組合加盟のメリットとしてこの市場の利用を挙げると思います。 市場は個人的にも大好きで、宝探しの楽しさがあり、行けば必ず絶対に面白い本があります。ここですこし脱線をさせていただくと、私が古書の世界に憧れるきっかけになった人は「本の真剣師」月の輪書林の高橋徹さんでした。私が学生時代に文化人類学者の山口昌男先生がホストで坪内祐三さんと月の輪書林の高橋さんを招いた講演会が札幌でありました。そこではじめて「生の」古本屋さんを見ました。講演会も面白かったのですが(坪内祐三『三茶日記』p72参照)、その翌々日に山口先生たちと古本市に出向き、その後カフェで昼食をとりながら古本市の獲物を見せあう自慢合戦をしました。それがすごく楽しくて、その場の思いつきで私は「大学を卒業したら古本屋さんになりたいです」と発言したところすぐさま月の輪さんと坪内さんに「いやいやそれはやめた方がいいよ!」と止められました。それがまた漫才みたいで面白く、やっぱり僕は古本屋さんになるんだ、と心のなかで決心したのでした。 実際つねに市場はドラマティックです。落札できたできないの一つ一つに火花が散っています。雑本の山のなかに光るものが一冊ありそれを仕入れたいと思った場合に他の同業者はこの本の存在に気づいているか、どのくらい札が入っているか、自分の懐具合はどうか、運を天に任せて乾坤一擲いざ勝負! といった緊張感ある駆け引きがあり非常に面白いです。アドレナリンが分泌しているのがわかります。私が修行した伊藤書房の伊藤社長がまた市場が大好きで、ワクワクするといって毎月セリを楽しみにしており、景気のいい時はどれもこれも片っ端から落札するような豪放磊落な人でした。伊藤書房での修行時代には釧路や帯広の交換会や東京の大市にも連れて行ってもらいました。古書業のおもしろさの一つは本を求めて地方に出かけられることです。市場は古本の仕事を楽しくするひとつの仕掛けだと思います。 4番目として「仲間ができる」をあげました。札幌組合は月1度ですがセリ場でいつも同業者と顔を合わせて少ない言葉を交わすだけで自然と打ち解けます。古本市などのイベントを一緒にやるとぼくらは仲間だという感じがしてきます。仲良くなったからといってべつにどうということもないんですが(昔は大きな仕入れがあると何店か共同で仕入れるといったことがあったようですけれども)、すくなくとも孤独ではないですね。お互いどんな商売をやっているのか意識し、セリ場でどんな本をどのくらいの強さで落札しているかを見て参考にしたり、荷物運びを手伝いながら、こないだ怪我しちゃってさぁとかどこに旅行に行ったとか昔はよかったぞーとバブル時代の話を聞いたり。茶飲み友だち的なコミュニケーションのなかに耳学問の種があるばかりでなく、たんにこんな他愛もない時間が好ましく、意外とかけがえのない貴重なことだと思います。 5番目として業界紙で全国動向を知ることができます。4番目のメリットの全国拡大版ですね。全国の情報が入ってきます。大市の出来高や別の地方の古書組合の様子などがうかがえます。東京組合が発行している古書月報はさまざまなエッセイ、座談会、インタビューが収録されていて読み物としてもとても面白いです。内輪向けの完全にガードの下がった本音が載っていたり、非常に力の抜けたリラックスした文章を愉快に読めたり。そういうなかに海外のお客さんが最近どういうものを盛んに購買しているとか、どういうものが商品としてクローズアップされてきているとか、新しい組合員さんが加入したとかがわかります。日々皆さんが思っている何気ないことにヒントがあったり無かったりと、なにかと参考になります。「古書業界」というおおきな世界で自分も商売してるんだぜという実感を呼び覚ましてくれます。 6番目として「被災した時に支援金を贈り合う」。寄付活動です。助け合いの輪に参加できます。 古書組合は何の権力も強制力もない組織で、組合員がそれぞれめいめいに自分の利益を追求するための相互扶助組織です。組合に加盟することは自分たちの「生き残り」のためにプラスに働きます。自社の利益だけでなく業界全体を盛り立てようと考えた時に非常に有効に機能します。全体で取り組むことで課題を解決し、一人一人が潤います。その大きな仕組みが「日本の古本屋」と「市場」です。これは個人で必死にやっていてもなかなか達成できない仕組みです。 以上6つのメリットを挙げてみました。これで東京古書組合さんからのご依頼に応えられたでしょうか。 さて、ここまで原稿を綴りながら、私には昨年亡くなった伊藤書房の伊藤勝美さんのことが思い出されてなりません。伊藤書房は私が修行した古書店です。今までの人生で唯一厚生年金をかけてもらったのがこの頃です。私が独立するときは札幌古書組合にスムーズに加盟できるよう配慮してくださり、独立後は組合の事業活動で助け合い協力しあう関係を継続しました。市場の一角をともに作っていったのです。 |

|

Copyright (c) 2021 東京都古書籍商業協同組合 |

2021年6月25日号 第325号

■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

。.☆.:* その325・6月25日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国950書店参加、データ約640万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

☆INDEX☆

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

『東京古書組合百年史』刊行に寄せて 小山力也

1.『出版状況クロニクルⅥ』 小田光雄

2.『日本疫病図説』 畑中章宏

3.『長澤延子全詩集』 福島泰樹

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━【『東京古書組合百年史』刊行】━━━━━━

『東京古書組合百年史』 刊行

東京都古書籍商業協同組合は、1920年1月に東京古書籍商組合とし

て創立され、2020年に創立100周年を迎えました。

100周年の記念事業の一環として 2021年8月に『東京古書組合百年史』

を刊行いたします。

本史は、昭和・平成・令和の各時代における古書市場の歴史は

もちろんのこと、当組合が経験してまいりました様々な歴史を

記録として残すことを心がけました。

ぜひ多くの皆様にご覧いただければ幸いです。

・書籍判型:A5上製本

・総 頁 数:696ページ(内、巻頭カラーページ:16ページ)

・定 価:8,000円(税込・送料込)

・申込締切:7月16日(金)17時まで

※本書は、「予約限定販売」となります。

東京古書組合百年史

http://www.kosho.ne.jp/100/index.html

━━━━━━【『東京古書組合百年史』刊行に寄せて】━━━━━

茨の道の古本屋分布図

古本屋ツアー・イン・ジャパン 小山力也

東京古書組合が百年史を編纂し始めたことは、編纂委員のひとり

である、日頃から何かとお世話になっている西荻窪の盛林堂書房さ

んから聞き及んでいた。古本屋好きのマストアイテムとして、大阪

古書籍協同組合『古本屋人生 あんなこと こんなこと』、札幌古書

籍商組合『札幌古書組合八十年史』神奈川県古書籍商業協同組合『

神奈川古書組合三十五年史』などは手に入れていたので、ついに東

京も出すのか!と楽しみにするとともに、長年東京の古本屋さんを

訪ね歩き、古本を買って来た者として、冗談めかしながらも半ば真

剣に「機会があったら何か書かせてよ」とお願いしていた。通常、

組合史は編纂委員と組合員の文章のみで綴られるものである。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=7035

古本屋ツアーインジャパン

http://furuhonya-tour.seesaa.net/

━━━━━━━━━━━━【自著を語る(272)】━━━━━━━━

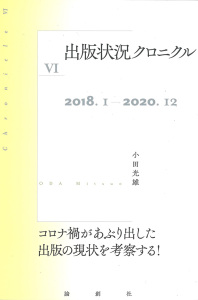

『出版状況クロニクルⅥ』

小田光雄

『出版状況クロニクル』を書き始めたのは2007年からなので、足か

け15年を閲し、現在も書き継がれている。今回の6冊目としての『出

版状況クロニクルⅥ』は2018年から20年までの3年間をトレースして

いることになる。

このような21世紀初頭からの出版状況論を書く端緒となったのは、

1999年刊行の『出版社と書店はいかにして消えていくか』(ぱる出

版、後に論創社)であった。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=7030

『出版状況クロニクルⅥ』(2018年1月~2020年12月)

小田光雄著 論創社刊 定価3300円(税込)好評発売中!

https://ronso.co.jp/

━━━━━━━━━━━【自著を語る(270)】━━━━━━━━━

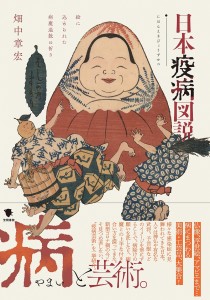

『日本疫病図説』

畑中章宏

いま私たちが脅威にさらされている新型ウイルスによる感染症の

ような疫病、毎年のように列島の各地で発生する水害をはじめとし

た自然災害を合わせて、ここでは「厄災(やくさい)」と呼ぶこと

にする。厄災に際して近世の人々は、まじないに頼り、さまざまな

神仏にすがった。そうして、厄災をめぐる新たな信仰や習俗が生ま

れていった。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=7043

『日本疫病図説』 畑中章宏 著

笠間書院刊 定価:1,600円+税 好評発売中!

http://shop.kasamashoin.jp/bd/isbn/9784305709400/

━━━━━━━━━━━【自著を語る番外編】━━━━━━━━━

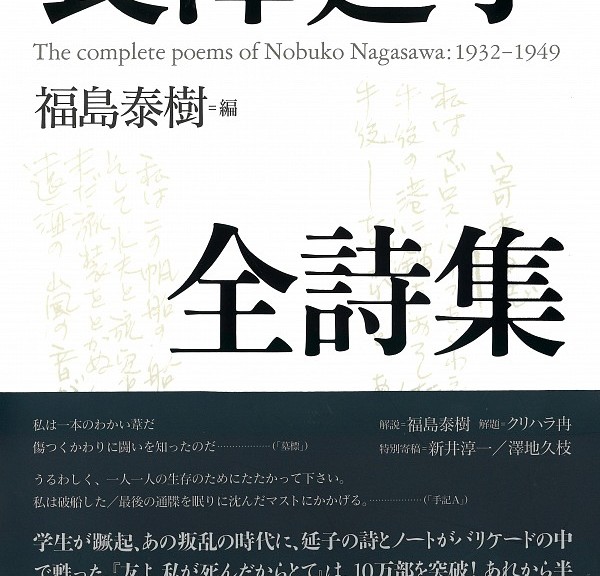

『長澤延子全詩集』

福島泰樹

敗戦後の1949(昭和24年)6月、17歳の命を断った少女の詩文『友よ

私が死んだからとて』が1960年代後半の叛乱の時代に言葉を与えた。

私は一本のわかい葦だ

傷つくかわりに闘いを知ったのだ

打ちのめされるかわりに打ちのめすことを知ったのだ

雪よ 闘いの最中にこの身に吹きつけようとも

もうすでにおそい

私は限りない闘いの中に

私の墓標をみた

「墓標」と題する詩の一節だ。死の年の一月に書かれている。

この詩が書かれて19年、長澤延子の詩が、学生たちに読まれる

時を迎えたのである。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=7061

『長澤延子全詩集』福島泰樹編

皓星社刊 価格 9,000円(+税) 好評発売中!

http://www.libro-koseisha.co.jp/literature_criticism/9784774407364/

━━━━━━━━━━━━━【次回予告】━━━━━━━━━━━

古本屋ツアー・イン・ジャパンの2021年上半期活動報告(仮題)

古本屋ツーリスト 小山力也

http://furuhonya-tour.seesaa.net/

『大宅壮一文庫解体新書 雑誌図書館の全貌とその研究活用』

阪本博志 編 勉誠出版 定価:3,850円 好評発売中!

https://bensei.jp/index.php?main_page=product_book_info&products_id=101210

『社史・本の雑誌』 本の雑誌編集部

本の雑誌社 定価6600円(税込) 好評発売中!

https://www.webdoku.jp/kanko/page/4860114574.html

8月号 予告

『書物・印刷・本屋』藤本幸夫編

勉誠出版刊 定価:17,600円

https://bensei.jp/index.php?main_page=product_book_info&products_id=101221

━━━━━━━━━【日本の古本屋即売展情報】━━━━━━━━

6月~7月の即売展情報

※新型コロナウイルスの影響により、今後、各地で予定されている

即売展も、中止になる可能性がございます。ご確認ください。

お客様のご理解、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=38

┌─────────────────────────┐

次回は2021年7月中旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の全国の古書店に ☆*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジンその325 2021.6.25

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋事業部」

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL http://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部:志賀浩二

編集長:藤原栄志郎

==============================

茨の道の古本屋分布図

茨の道の古本屋分布図古本屋ツアー・イン・ジャパン 小山力也 |

| 東京古書組合が百年史を編纂し始めたことは、編纂委員のひとりである、日頃から何かとお世話になっている西荻窪の盛林堂書房さんから聞き及んでいた。古本屋好きのマストアイテムとして、大阪古書籍協同組合『古本屋人生 あんなこと こんなこと』、札幌古書籍商組合『札幌古書組合八十年史』神奈川県古書籍商業協同組合『神奈川古書組合三十五年史』などは手に入れていたので、ついに東京も出すのか!と楽しみにするとともに、長年東京の古本屋さんを訪ね歩き、古本を買って来た者として、冗談めかしながらも半ば真剣に「機会があったら何か書かせてよ」とお願いしていた。通常、組合史は編纂委員と組合員の文章のみで綴られるものである。だからそこに部外者が割り込ませてもらう望みなど、薄いことはわかっていたのだが、そんな記念すべき本に、一介の古本屋好きとして少しでも関われたら、なんと素敵なことだろう!などと手前勝手に夢想していたのである。だが、これが、〝棚から牡丹餅〟どころか、〝薮を突ついて蛇を出す〟という故事を、地で行く事態を招くとは、予想だにしていなかった……。

二〇二〇年八月、盛林堂さんより仕事の相談があると言われ、話を聞くことになった。このご時世仕事の話なら、何でも嬉しいものである。その仕事とは、組合百年史についてのものであった。これは何か一文書かせてもらえるのか!と色めき立ったら「地図を作って欲しい」という、意外な依頼であった(私の本来の職業はグラフィックデザイナーである)。組合所属のお店を、現在と昭和六十二年近辺の二つの時代を重ね合わせ、神田支部・新宿支部・中央線支部・南部支部・文京支部・北部支部・東部支部の七つに分け、それぞれを見開きで紹介したいという。だがこれを聞いた瞬間、激しく尻込みしてしまう。無理だ、とても無理だ。新宿・文京・神保町(店数はとてつもなく多いが)など、一地区にわかりやすく固まっているところは地図化できても、果てしなく横に広がる中央線支部や、広大な上に店数も多い南部支部を見開きにまとめるなんて、絶対に無理だ!と即座に気付いたので、相当の難物であることを伝えつつ「よくわかっている広報さんが作成した方がいいんじゃないの」などと言ってみるが、盛林堂さんは柳に風と言った感じで、「とにかく作ってみて欲しい。やり方は任せるし、ページ数もどうにかするから」とやんわり説得され、ついには「作り始めてみないと、どんな形になるかわからないから、作業を進めつつ色々相談させてください」と言うことになってしまった。 しかしいったいどうしたものやら……そうこうするうちに九月になり、組合所属店の全名簿と、広報さんがある程度ネット地図にお店をプロットしてくれたものが迅速に届き、プレッシャーをかけられる……まず、作り易いところから手をつけてみよう。そう決めて、グズグズしながらも、手始めに新宿支部の地図を作り始める。これはさすがに上手くまとまった形で、容易に見開きに収まり事無きを得た。十月に編纂委員会にサンプルとして提出。この時「こんな地図じゃダメだ。こんないい加減なものを百年史に載せるわけにはいかない。やめだやめだ」……などと言われ、これ以上地図を作らなくてよくなることを期待したが、意外にもサンプルは好評を持って迎えられ、「早く他の支部も見たいので、この調子で続きも作って欲しい」と言われてしまう始末。おまけにページ数が増えても構わないと、お墨付きまでいただいてしまった…あぁ、やっぱり作らなければならないのか……。 そこからは、茨の道の試行錯誤の連続である。ページ数に拘らずによくなったとは言え、広い地域に跨がる支部は、詳細な地図化は大変に困難である。そこで発想を転換し、各支部の中に走る鉄道路線を基準とし、駅を目印としてその周辺にお店を配置する形を採ることにした。だが実際の地図や鉄道路線図をそのまま誌面に落とし込むわけにはいかないので、まずはページの形に収まるように、空間をあっちゃこっちゃ捩じ曲げ、手書きで地図を作ってから、それをデータ化して行った。しかも、現在のお店と昔のお店を、見落とさぬよう重ね合わせて行く……地獄のような、果てしなく地味で細かい複雑怪奇な作業であった。一瞬、大好きな古本屋さんが嫌いになりそうになった……だが、作業は年を越し、何とか一月には全支部のサンプルが出せるところまで漕ぎ着けたのである。結局ページ数は十四ページから二十三ページに増大。そして当初の〝古本屋地図〟というよりは、東京に散らばる古本屋さんを俯瞰するような作図になっていたので、名称を〝古本屋分布図〟に変更。そこからは各支部の編纂委員の方々にご迷惑をかけ、何度も何度も校正をかけていただき、修正を加えつつ次第に完成へと近づいている次第である。 長い長い過酷な茨の道も、ようやく終わりが見えて来た。今はもうただただ、難儀した分布図が無事に収まった本が、出来上がって来るのを楽しみに待つばかりである。 東京古書組合刊 『古書月報506号』2021年6月より転載 古本屋ツアーインジャパン |

|

Copyright (c) 2021 東京都古書籍商業協同組合 |

『長澤延子全詩集』

『長澤延子全詩集』福島泰樹 |

| 敗戦後の1949(昭和24年)6月、17歳の命を断った少女の詩文『友よ 私が死んだからとて』が1960年代後半の叛乱の時代に言葉を与えた。 私は一本のわかい葦だ 傷つくかわりに闘いを知ったのだ 打ちのめされるかわりに打ちのめすことを知ったのだ 雪よ 闘いの最中にこの身に吹きつけようとも 長澤延子1932(昭和7)年2月、機業の街桐生(群馬県)に生まれる。ほどなく母を喪う。44年、桐生高等女学校入学と同時に、伯父の家にもらわれてゆく。45年、勤労動員先の工場で敗戦を聞く。46年1月(13歳)、この頃から詩を書き始める。「友よ 何故死んだのだ/紫の折鶴は私の指の間から生れた/落葉に埋れたあなたの墓に/私は二つの折鶴を捧げよう」。 1948(昭和23)年5月、延子16歳3ケ月。原口との戦傷の3月、4月を経て、詩作に火が付いた。死没までの13ケ月、多数の長編詩をふくむ107篇もの詩作品を書き記す。女性詩研究家クリハラ冉は、それを「奇跡の十三ケ月」と名付けた。なかば絶望的にコミュニストへの転身を、生きるよすがとしてである。「友よ/私が死んだからとて墓参りなんかに来ないでくれ」。10連44行からなる「別離」の書出しである。 12月、最後の望みを託して青共(日本青年共産同盟)に加盟、晴れやかにオルグ活動を続ける。養家の父母の逆鱗にふれ、青共メンバーとの絶縁を誓わせられる。3月15日、桐生高等女学校を卒業。卒業の前後から、それまでの詩稿を大学ノート(ノート「A」「B」)に整理。26日夜、服毒後最後の詩稿、200行にも及ぶ長編詩「寄港日誌」を画帳に書き続け、地上への別れとする。… さようなら 私は破船した 延子実父からの依頼を受けた友人、新井淳一らの手によって私家『「海」長澤延子遺稿集』が刊行されたのは、1965(昭和40)年10月。詩人、評論家、新聞社などへの贈呈が功を奏し、詩集は人の知るところとなった。翌春、芳賀書店の編集者矢牧一宏が出版を申し出てきた。しかし、手記と詩からなるアンソロジーは、芳賀書店から刊行されることはなかった。この経緯は、原口統三『二十歳のエチュード』に、似ている。山田出版社の編集者伊達得夫は、自らが編集しヒットを飛ばした『二十歳のエチュード』一巻を引っ提げて書肆ユリイカを創設。矢牧は、売れると踏んだのだろう。「天声出版」を起こし、長澤延子『友よ 私が死んだからとて』を刊行。改版を重ね累計10万部のベストセラーを送ることとなるのだ。 私が、長澤延子に出会うのは、「江古田文学」68号(編集長・中村文照)特集「夭折の天才詩人 長澤延子」に歌稿の依頼を受けた2008(平成20)年5月のことであった。その詩「折鶴」「別離」「乳房」「わだち」「星屑」などの詩篇に感銘した私は、毎月10日の吉祥寺「曼荼羅」での月例「短歌絶叫コンサート」を基点に、延子詩朗読行脚を開始。

|

|

Copyright (c) 2021 東京都古書籍商業協同組合 |

『日本疫病図説』

『日本疫病図説』畑中章宏 |

| いま私たちが脅威にさらされている新型ウイルスによる感染症のような疫病、毎年のように列島の各地で発生する水害をはじめとした自然災害を合わせて、ここでは「厄災(やくさい)」と呼ぶことにする。厄災に際して近世の人々は、まじないに頼り、さまざまな神仏にすがった。そうして、厄災をめぐる新たな信仰や習俗が生まれていった。

災害をもたらす神、あるいは災害を除く神については、「はやり神(流行神)」として位置づけた宮田登の研究成果があり、疫病神(疫神)とその習俗については、大島建彦の多くの著作を送り出している。 近世の江戸では出版業の勃興し、錦絵や版画に対する民衆の関心も高かった。そして、繰り返し襲ってくる厄災の合間にも、厄災を題材にした出版物がもてはやされることになる。自然災害にかんしては、1855年(安政2年)に起こった安政大地震を契機に「鯰絵」が出回り、疱瘡(天然痘)、麻疹(はしか)の流行にともなっては「疱瘡絵」や「はしか絵」が描かれたのである。 鯰絵や疱瘡絵は災害史や出版メディア史の範疇で扱われることが多く、その図像学や民俗学が深められずにきた。そして実は、この領域に踏み込んだ先駆者は、外国人研究者だったのである。鯰絵研究に先鞭をつけたのはオランダ人のコルネリウス・アウエハント、疱瘡絵研究のほうはフランス出身のヘルムート・オ・ローテルムンドで、前者は『鯰絵―民俗的想像力の世界』、後者は『疱瘡神―江戸時代の病をめぐる民間信仰の研究』を世に問うている。 アウエハントの『鯰絵』は、1979年(昭和54年)に小松和彦・中沢新一・飯島吉晴・古家信平による共訳でせりか書房から刊行され、2013年(平成25年)には岩波文庫に入った。ローテルムンドの『疱瘡神』は、宮田登の解説を付して1995年(平成7年)に岩波書店から刊行された。『鯰絵』がその後、民俗学・人類学の領域に大きな刺激を与えてきたのは周知の事実である。もう一方の『疱瘡神』は、医療史を中心とした領域では取り上げられてきたが、『鯰絵』ほどよく知られていないのではないだろうか。 鯰絵がたびたび言及される機会を得たのは、「阪神・淡路」や「東日本」などの大震災が日本列島を襲ってきたからにほかならない。大震災が起こるたび、近世の民衆は危機的助教化をどのように過ごし、何を支えに復興へと歩み出したかを、過去に遡って学ぼうとしたのである。大震災に対して今回のコロナ禍は、近年にはなかった事態である。このため、危機に瀕して生み出された貴重な文化である、疱瘡絵やはしか絵は埋もれてしまっていたのだろう。 私が5月に刊行した『日本疫病図説―絵に込められた病魔退散の祈り』は、現在のコロナ禍に、近世の疫病文化から学ぶことができないかという動機にもとづき、疱瘡絵やはしか絵の豊かな世界を紹介しようとしたものである。こうした疫病絵は病気に罹らないように、あるいは病気に罹っても軽く済むようにという願いが込められたもので、魔除けの意味がある赤色で刷ったり、疫病神を退治した英雄や豪傑、病を寄せつけないための身構えや心がけが巧みに描き出されたりしている。 また古代・中世の疫病除け信仰とそれにまつわる図像(一章 疫神の誕生)、江戸時代に列島各地に出現した厄災を予言する霊獣(三章 予言する妖怪たち)、近代西洋医学がもたらされた近代以降の疫病への対応(四章 明治の流行病)などについても、解説と関連図版を掲載した。疫病への対処法は、絵を飾って祈願するだけではなく、祭をおこない、社を建て、玩具に託すこともあった。本書では、絵画以外の疫病除けの営為についてもコラムの形で収録している。 ローテルムンドの『疱瘡神』刊行以降、民俗学・人類学の領域において、疫病絵の研究が活発化したとは言えない。また、近世絵画史の文脈でも、この豊饒な世界に光はあてられてはこなかった。『日本疫病図説』は一般読者向けに、私たちがこれまで疫病とどのようにつきあってきたかを図版とともに概説するビジュアルブックの体裁を取っているが、民俗学や人類学の枠を超えて、感染症の社会史、病とアートといった関心からもぜひ手にしていただきたい。 『日本疫病図説』 畑中章宏 著 |

|

Copyright (c) 2021 東京都古書籍商業協同組合 |

『出版状況クロニクルⅥ』

『出版状況クロニクルⅥ』小田光雄 |

| 『出版状況クロニクル』を書き始めたのは2007年からなので、足かけ15年を閲し、現在も書き継がれている。今回の6冊目としての『出版状況クロニクルⅥ』は2018年から20年までの3年間をトレースしていることになる。

このような21世紀初頭からの出版状況論を書く端緒となったのは、1999年刊行の『出版社と書店はいかにして消えていくか』(ぱる出版、後に論創社)であった。これは1997年の戦後初めての出版物販売金額の前年比マイナスと、パラレルで起きていた、相次ぐ出版社の倒産や書店の閉店を背景にして、顕在化し始めた出版危機の実態を浮かび上がらせようとした一冊だった。 同書は対話形式によって構成されている。その理由は論創社の森下紀夫氏から、このような、これまでなかった出版社や書店の消滅は何に起因しているのか、わかりやすく説明してくれないかという要請を受けたことによっている。そこで彼との架空の対談形式を想定し、『出版社と書店はいかにして消えていくか』を書き上げたのである。 しかし現在からは想像できないかもしれないが、同書に明かされている再販委託制の「悪魔的取引」と「どんぶり勘定」の実態、雑誌に相乗りする書籍の流通、取次と大手出版社に対する批判はタブーに近く、ただちに出版できるものではなかった。それでも幸いなことに、ぱる出版の英断によって、「近代出版流通システムの崩壊」というサブタイトルを付し、99年に上梓に至った。 この2冊はかなり売れ、出版業界の多くの人たちに読まれたはずだが、それらが理解されたとは思われなかった。そうであれば、ここまでの壊滅的危機にまでは至らなかったであろう。私の分析は近代出版史のみならず、文学史や思想史、社会史や経済史にも基づき、また出版社、取次、書店をも横断するかたちで取り上げ、古本屋も及んでいるので、それが逆に問題を錯綜させたように考えられる。 だがその一方で、2000年にアマゾンが上陸し、2001年に専門取次の鈴木書店が倒産し、さらに出版社・取次・書店からなる近代出版流通システムは危機に追いやられるしかなかった。それは出版敗戦のようにも思われたし、そうした出版状況をクロニクルとして記録すべきだとのオブセッションに迫られたのである。またそれは『出版社と書店はいかにして消えていくか』を出した私の義務のようにも感じられた。 かくして『出版状況クロニクル』は書かれ始めたのであり、『出版状況クロニクルⅥ』に至って、15年間の出版ドキュメントを形成し、それらは合計で2500ページに及んでいる。『出版社と書店はいかにして消えていくか』から数えれば、3000ページを優に超えてしまうもので、これは戦後出版史として書かれているけれど、紛れもない現代史、それも20世紀末から21世紀にかけての現代史であることをあらためて自覚する。図書館に揃っていることを願うけれど、それがかなえられていないことも承知している。だがそれでも『出版状況クロニクルⅦ』も書き継がれていくことを付記しておこう。 『出版状況クロニクルⅥ』(2018年1月~2020年12月) |

|

Copyright (c) 2021 東京都古書籍商業協同組合 |

2021年6月10日号 第324号

■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

古書市&古本まつり 第101号

。.☆.:* 通巻324・6月10日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

メールマガジンは、毎月2回(10日号と25日号)配信しています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━【『東京古書組合百年史』刊行】━━━━━━

『東京古書組合百年史』 刊行

東京都古書籍商業協同組合は、1920年1月に東京古書籍商組合とし

て創立され、2020年に創立100周年を迎えました。

100周年の記念事業の一環として 2021年8月に『東京古書組合百年史』

を刊行いたします。

本史は、昭和・平成・令和の各時代における古書市場の歴史は

もちろんのこと、当組合が経験してまいりました様々な歴史を

記録として残すことを心がけました。

ぜひ多くの皆様にご覧いただければ幸いです。

・書籍判型:A5上製本

・総 頁 数:696ページ(内、巻頭カラーページ:16ページ)

・定 価:8,000円(税込・送料込)

・申込締切:7月16日(金)17時まで

※本書は、「予約限定販売」となります。

東京古書組合百年史

http://www.kosho.ne.jp/100/index.html

━━━━━━━━━━【シリーズ 古書の世界】━━━━━━━━

東京神田で創業100年

神田古書店連盟 矢口書店 矢口哲也

前回までは神田古書店街の今昔について駆け足でたどってきまし

た。神田には創業100年を超える書店が10軒以上あります。お陰様で

当店も3年前に100年書店の仲間入りをさせていただきました。これ

もご愛顧いただいているお客様のおかげと深く感謝しております。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=7020

神田古書店連盟

http://jimbou.info/index.html

━━━━━━━━━【シリーズ 古本マニア採集帖】━━━━━━

第29回 たかぎさん 映画と街歩きで本に出会うひと

南陀楼綾繁

4月の下旬、私は赤羽にいた。明日には東京都に緊急事態宣言が

発令され、飲食店で酒類が終日出せなくなる。そのため、まだ昼前

なのに居酒屋の前に行列ができていた。後ろ髪を引かれながら、短

いアーケード商店街の中にある〈紅谷書店〉を覗く。古くから赤羽

にあり、江戸東京関係に強い店だったが、数年前に縮小して均一棚

だけになった。とはいえ、ここに来ると、必ず掘り出し物が見つか

る。この日も10冊近く買うことになった。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=7028

南陀楼綾繁(なんだろう・あやしげ)

1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一

文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、

図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年

から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」

の代表。各地で開催される多くのブックイベントにも関わる。

「一箱本送り隊」呼びかけ人として、石巻市で本のコミュニティ

・スペース「石巻まちの本棚」の運営にも携わる。本と町と人を

つなぐ雑誌『ヒトハコ』(書肆ヒトハコ)編集発行人。著書に

『ナンダロウアヤシゲな日々』(無明舎出版)、『一箱古本市

の歩きかた』(光文社新書)、『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、

『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』

(ちくま文庫)、共著『本のリストの本』(創元社)などがある。

ツイッター

https://twitter.com/kawasusu

『蒐める人 情熱と執着のゆくえ』 南陀楼綾繁 著

皓星社刊 価格:1,600円(+税) 好評発売中!

http://www.libro-koseisha.co.jp/publishing/atsumeruhito/

━━━━━━━━━【東京古書組合からお知らせ】━━━━━━

「コショなひと」始めました

東京古書組合広報部では「コショなひと」というタイトルで動画

配信をスタート。

古書はもちろん面白いものがいっぱいですが、それを探し出して

売っている古書店主の面々も面白い!

こんなご時世だからお店で直接話が出来ない。だから動画で古書

店主たちの声を届けられればとの思いで始めました。

お店を閉めてやりきったという店主、売り上げに一喜一憂しない

店主、古本屋が使っている道具等々、普段店主同士でも話さない

ことも・・・

古書店の最強のコンテンツは古書店主だった!

是非、肩の力を入れ、覚悟の上ご覧ください(笑)

YouTube 東京古書組合

https://www.youtube.com/channel/UCDxjayto922YYOe5VdOKu9w

━━━━━【6月10日~7月15日までの全国即売展情報】━━━━━

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

※現在、新型コロナウイルスの影響により、各地で予定されている

即売展も、中止になる可能性がございます。ご確認ください。

お客様のご理解、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

-------------------------------

有隣堂藤沢店4階古書フェア(神奈川県)

期間:2021/06/10~2021/06/23

場所:有隣堂藤沢店4階

-------------------------------

書窓展(マド展)【中止になりました】

期間:2021/06/11~2021/06/12

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

-------------------------------

好書会 ※会場販売あります

期間:2021/06/12~2021/06/13

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

-------------------------------

新興古書大即売展 ※18日(金)のみ会場販売あります

期間:2021/06/18

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

-------------------------------

みんなでつくる古本まつり(京都府)

期間:2021/06/19~2021/06/23

場所:平安神宮

-------------------------------

第23回紙屋町シャレオ古本まつり(広島県)

期間:2021/06/19~2021/06/27

場所:紙屋町シャレオ中央広場 広島県広島市中区基町地下街100号

http://furuhonmatsuri.blog.fc2.com/

-------------------------------

フィールズ南柏 古本市(千葉県)

期間:2021/06/22~2021/07/05

場所:フィールズ南柏 モール2 2階催事場 柏市南柏中央6-7

-------------------------------

浦和宿古本いち(埼玉県)

期間:2021/06/24~2021/06/27

場所:JR浦和駅西口 さくら草通り徒歩5分 マツモトキヨシ前

https://twitter.com/urawajuku

-------------------------------

第23回 フジサワ湘南古書まつり ※6月に開催延期(神奈川県)

期間:2021/06/24~2021/06/27

場所:有隣堂藤沢店イベントホール (フジサワ名店ビル6階)

-------------------------------

ぐろりや会

期間:2021/06/25~2021/06/26

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

http://www.gloriakai.jp/

-------------------------------

古書愛好会

期間:2021/06/26~2021/06/27

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

-------------------------------

西部古書展書心会

期間:2021/07/02~2021/07/04

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

-------------------------------

東京愛書会

期間:2021/07/09~2021/07/10

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

http://aisyokai.blog.fc2.com/

-------------------------------

大均一祭

期間:2021/07/10~2021/07/12

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

-------------------------------

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国950書店参加、データ約600万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=33

┌─────────────────────────┐

次回は2021年6月下旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*゜*.:*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の古書店で ☆*.:*゜*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジンその324 2021.6.10

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋事業部」

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL http://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部:志賀浩二

編集長:藤原栄志郎

東京神田で創業100年

東京神田で創業100年神田古書店連盟 矢口書店 矢口哲也 |

| 前回までは神田古書店街の今昔について駆け足でたどってきました。神田には創業100年を超える書店が10軒以上あります。お陰様で当店も3年前に100年書店の仲間入りをさせていただきました。これもご愛顧いただいているお客様のおかげと深く感謝しております。 矢口書店の創業者、矢口潔郎は明治23年長野県松本市近郊の有明村に生まれました。歌人の窪田空穂は潔郎の叔父にあたり、潔郎の息子たちの名付け親でもあります。明治41年に上京した後、東京堂書店などに勤め、大正7年に神田区錦町で古書店を開店しました。大正11年に中猿楽町(現在の神保町二丁目偶数番地辺り)に移転し、昭和9年に現在の場所に移ったそうです。ここに越してきた頃、屋号を一度『靜専堂書店』に変えました。新宿中村屋の創業者である相馬愛藏さんご夫妻に大変お世話になったそうで、中村屋に関係する冊子の編集や発行をしていた時期もありました。この頃、店にはクマという名の黒猫がいたそうです。 戦争が終わり、昭和26年に父が勤めを辞めて店に入りました。その頃、現在の『矢口書店』に屋号を戻したと聞いています。当時は神田に新本屋を含め本屋が100軒以上あり、古書は余り売れなかった時代だったそうです。そのため古書店の専門化が進んでいき、父は好きだった映画や演劇(主に新劇)に関する本を中心に集めるようになりました。映画や新劇は歴史が浅く、書籍の数も少なかったので、店内を専門書で埋めるのは大変だったようです。昭和50年「映画・演劇・戯曲・シナリオ」専門店の看板を掲げました。映画のパンフレットやチラシなどを、中古品として売り物にした先駆けだったのではないでしょうか。当時は外国の映画やTVドラマがとても人気があった時代で、「スクリーン」や「ロードショー」といった外国のスターを扱う雑誌も人気でした。当時映画の専門店は珍しく、雑誌やTVなどが時々取り上げてくれました。 昭和54年に父と懇意にしていた映画監督の谷川義雄さんが編集した『シナリオ文献 戦後篇』を出版しましたが、これはシナリオ掲載書籍を調べることができる本として評判になりました。読みたいシナリオを検索し、雑誌のバックナンバーや書籍を買って頂けるので、矢口書店の売り上げにも貢献したと思います。好評だったこともあり、昭和59年に増補改訂版を出しました。 平成7年に支店を出しましたが上手くいかず3年程で閉店しています。この頃から店に動物が戻って来ました。初代のクマのようにシマリスやウサギなどが時々私たちと店番しました。現在のフクロモモンガは夜行性なのであまり店には出しません。 インターネットが普及し始めると、店舗まで足を運ぶお客様は以前よりも少なくなりました。そこで「BOOK TOWN じんぼう」や「日本の古本屋」などに参加出来るように、パソコンのデータやソフトウェアを改良しました。また、在庫や書籍データの蓄積に伴い、現在も続いている矢口書店の古書目録を、平成18年にはじめて出すことができました。コロナ禍でネットや目録による通販が出来ることは大変ありがたいことです。 平成17年に店に乗用車が突っ込む事故がありました。幸い夜中でけが人は無く、近隣の古書店を含むご近所の方々が出てきて助けてくれました。呆然としている私を気使って自分の家のブルーシートで壊れた店を覆ってくれたり、警察に連絡してくたりと何も出来ない私に代わって色々面倒をみてくれました。この時つくづくご近所の方たちのありがたさを感じました。相手の車も保険に入っていたこともあり、数ヶ月で店は再開できました。 生まれ育った街で家業を継いで生きていけることは、大変幸せなことだと思います。100年以上多くのお客様に御愛顧いただけたことに感謝し、そしてこれからも御贔屓頂けるように努力してまいります。 神田古書店連盟 |

|

Copyright (c) 2021 東京都古書籍商業協同組合 |

第29回 たかぎさん 映画と街歩きで本に出会うひと

第29回 たかぎさん 映画と街歩きで本に出会うひと南陀楼綾繁 |

| 4月の下旬、私は赤羽にいた。明日には東京都に緊急事態宣言が発令され、飲食店で酒類が終日出せなくなる。そのため、まだ昼前なのに居酒屋の前に行列ができていた。後ろ髪を引かれながら、短いアーケード商店街の中にある〈紅谷書店〉を覗く。古くから赤羽にあり、江戸東京関係に強い店だったが、数年前に縮小して均一棚だけになった。とはいえ、ここに来ると、必ず掘り出し物が見つかる。この日も10冊近く買うことになった。

「紅谷書店は映画本が充実していて、『キネマ旬報』のバックナンバーをよく買いましたね」と話すのは、「たかぎ」さん。賑やかな通りから少し離れたところにあるご自宅で話を伺った。壁面の棚には映画本がぎっしり詰まっている。2001年に「キネマ洋装店」というサイトを開設し、古い日本映画(旧作邦画)に登場するヒロインのファッションに着目し、イラストとともに紹介している。彼女を紹介してくれたのは、池袋〈古書往来座〉の店員で、名画座の情報フリーペーパー『名画座かんぺ』発行人の「のむみち」さんだ。名画座好きと古本屋好きはどこか共通点があると感じていたので、たかぎさんの古本遍歴を聞いてみたくなった。 たかぎさんは1967年北区生まれ、3歳から赤羽で育つ。近隣で引っ越しをしながら、ずっとこの地域で暮らしていた。家族は父、母、兄、姉との5人暮らし。4つ上の姉は本が好きで、その影響でたかぎさんも横溝正史などを読む。小学生のとき歴史に興味を持ち、子ども向けの「日本の歴史」シリーズを読んだ。中高一貫校に入ると、図書館が充実していた。「図書委員になって、閉架書庫に入らせてもらいました。専門的な本が多く、『徳川実記』が並んでいたのを覚えています」。高校の授業では、古文書を読んだり野外学習で江戸城の周りを歩いたりしたことで、歴史への興味が高まる。また、学校の図書館で見つけた「新おんなゼミ」シリーズ(講談社)は、犬養智子、安井かずみ、桐島洋子らが編者になっており、フェミニズム的な視点があった。「女子校で過ごしたことで、自立心を育てられたと思います」と話す。 赤羽には何軒かの新刊書店があり、古代史やミステリの文庫を買った。高校生ではじめて入った古本屋は、神保町のミステリ専門店で「横溝正史のジュブナイル作品を探しに行ったのですが、友だちと話していたせいで店主に怒られて追い出されました」という。噂に聞いたあの店のことだろうか。 学習院大学の史学科に入り、近代史を専攻。ラテンアメリカ研究会に属し、バンドのサポートやイベントなどで楽しく過ごす。卒業後は会社員として働く。20代後半に、銀座の〈並木座〉を知り、1998年に閉館するまでに小津安二郎、成瀬己喜男、黒澤明などの名作を観る。「映画史の教科書みたいな作品を一通り観て、世界がガラッと変わったような気になりました」。同じころ、パソコン通信で日本映画好きが集まる部屋に入り、オフ会にも参加。「世の中には面白い人たちがいるんだと気づきました。情報交換もできて、知識も深まりました」と、たかぎさん。 その頃から、神保町の〈矢口書店〉や三河島の〈稲垣書店〉などに通い、映画本を集めるようになった。「稲垣書店の中山信如さんは、『古本屋「シネブック」漫歩』(ワイズ出版)の著者でもあります。この本は映画本リストとして熟読し、ここで紹介された女優・入江たか子の自伝『映画女優』(学風書院)などを古本屋で見つけると買いました」。この頃出会ったもう一冊のバイブルは、太田和彦の『シネマ大吟醸』(角川書店)。旧作邦画の豊かな世界を教えてもらったと話す。 2001年には先にふれたとおり、サイト「キネマ洋装店」を開設。「当時、映画評論的なサイトは多かったのですが、私は女優の衣装が気になっていたので、好きな日本映画のファッションについて書きました」。ここでの活動がきっかけとなり、2011年には〈神保町シアター〉で「女優とモード 美の競演」、18年には〈シネマヴェーラ渋谷〉で「美しい女優・美しい衣装」という特集の企画に関わる。自分の好きな作品を選んでスクリーンで上映するというのは、映画ファンなら一度は夢見たことがあるだろう。それを実現できているのが羨ましい。 映画以外にも、近代建築にも関心があり、その関係の古本も集めている。神保町の建築書専門書店〈南洋堂〉には、神保町シアターで映画を観たあとよく立ち寄る。また、暗渠や地形に関する本も好きで、「赤羽という武蔵野台地の端っこで育ったことに関係しているかもしれませんね」と笑う。何時間でも街歩きをし、銭湯に入る。旧作邦画には近代建築や街の風景がよく出てくるので、たかぎさんにとっては一石二鳥の楽しみだ。「背景に映っているものを手掛かりにロケ地を推測するのは、探偵的な面白さがありますね」。15年ほど前、バンドのエレファントカシマシにハマって、札幌から福岡まで地方ツアーまで追いかけたときには、ついでに古本屋をめぐり、近代建築を見て回ったという。 ここで、さっきから気になっていた本棚の映画本を見せてもらう。監督・五所平之助の句集『わが旅路』『生きる 五所平之助百句集』(ともに永田書房)は、没後に開催されていた「五所亭忌」に関わっていた縁で手に入れた。たかぎさんはまた、監督・中川信夫を偲ぶ会「酒豆忌」の実行委員でもある。俳優・上原謙については、本人の『がんばってます 人生はフルムーン』(共同通信社)の隣に、娘の上原芽英子の著書と、60代で再婚した大林雅子(大林雅美)の著書が並ぶのが「ちょっとした自慢です(笑)」。また、札幌で入った古本屋で、金子信雄の『腹が鳴る鳴る』(講談社)を見つけたときは嬉しかったと語る。池袋の〈夏目書房〉が閉店した際には、女優・藤間紫の『修羅のはざまで』(婦人画報社)を見つけて買った。 「散歩していてふらっと立ち寄った古本屋で、予期せずにいい本と出会うのが理想ですね。セレンディピティ(幸福な偶然)がいちばん楽しいです」と、たかぎさんは言う。自宅の本は年々増えており、本棚に収まりきれなくなっている。名画座で旧作邦画を観ると、それに関連する本を引っ張りだして読み返すことも多い。 東京に育ち、映画と街歩きを愛するたかぎさんの生活の一部には、古本が自然に溶け込んでいるのだった。 南陀楼綾繁

ツイッター

|

|

Copyright (c) 2021 東京都古書籍商業協同組合 |

2021年5月25日号 第323号

■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

。.☆.:* その323・5月25日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国950書店参加、データ約640万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

☆INDEX☆

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

1.『日本の包茎』と古書市場 澁谷知美

2.『さよなら朝日』 石川智也

3.「和書ルネサンス」展はみどころ満載!

印刷博物館 学芸員 中西保仁

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━━━━【自著を語る(267)】━━━━━━━━

『日本の包茎』と古書市場

澁谷知美

『日本の包茎 男の体の200年史』という本を筑摩書房より上梓し

た。日本人男性の過半数が仮性包茎である。清潔にしていれば医学的

には問題がないとされる状態だ。なのに仮性包茎を「恥ずかしい」と

感じる男性が多いのはなぜか。そのナゾをさぐるべく、幕末から現代

まで、医学書から週刊誌まで、ありとあらゆる包茎にまつわる語りを

集めて分析した。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=6962

『日本の包茎 ─男の体の200年史』 澁谷 知美 著

筑摩書房刊 1,760円(税込) 好評発売中!

https://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480017239/

━━━━━━━━━━━【自著を語る(268)】━━━━━━━━━

「さよなら朝日」

石川 智也

羊頭狗肉の書題と言われてしまうかもしれない。

私は現役の朝日新聞記者だが、オールドメディアから脱出してネ

ットメディアの世界に飛び込もう……などとは思っていない。辞表

を叩き付ける前に、裏切り者の汚名を浴びつつ、立つ鳥跡を濁しま

くって会社の不都合な真実を暴露してしまおう……とも考えていな

いい。いまのところ、社を飛び出す気はまったくない。では、何に

対しての「さよなら」なのか。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=6966

『さよなら朝日』石川智也 著

柏書房刊 定価 本体1,800円+税 好評発売中!

http://www.kashiwashobo.co.jp/book/b561388.html

━━━━━━━━━━━【 学芸員登場 】━━━━━━━━━

「和書ルネサンス」展はみどころ満載!

印刷博物館 学芸員 中西保仁

江戸初期の源氏物語絵巻から、著名作家による明治期の教科書まで、

バリエーションゆたかな作品がならぶ本展は、古書ファンの皆さま

はじめ、日本美術からメディア論に関心のある方まで、幅広くおた

のしみいただけます。

「日本で出版された本」=和書のうち、今回は古典文学に注目して

みました。15世紀にグーテンベルクが発明した活版印刷により、ギ

リシャ・ローマ古典との再会を果たしたヨーロッパでのルネサンス

(文芸復興)とかけて、今回の展覧会タイトルとしています。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=6950

「印刷博物館企画展 和書ルネサンス」

会期:2021年4月17日(土)~7月18日(日)

休館日:毎週月曜日(ただし5月3日は開館)、5月6日(木)

開館時間:10:00~18:00(入場は17:30まで)

入場方法:オンラインによる事前予約(日時指定券)制です

ホームページ

https://www.printing-museum.org/washorenaissance/

━━━━━━━━━━━━━【次回予告】━━━━━━━━━━━

『出版状況クロニクルⅥ』(2018年1月~2020年12月)

小田光雄著 論創社刊 定価3300円(税込)6月上旬発行

https://ronso.co.jp/

『日本疫病図説』 畑中章宏 著

笠間書院刊 定価:1,600円+税 好評発売中!

http://shop.kasamashoin.jp/bd/isbn/9784305709400/

━━━━━━━━━【日本の古本屋即売展情報】━━━━━━━━

5月~6月の即売展情報

※新型コロナウイルスの影響により、今後、各地で予定されている

即売展も、中止になる可能性がございます。ご確認ください。

お客様のご理解、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=38

┌─────────────────────────┐

次回は2021年6月中旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の全国の古書店に ☆*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジンその323 2021.5.25

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋事業部」

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL http://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部:志賀浩二

編集長:藤原栄志郎

==============================