古本乙女の独り言②

|

| 幸運なことに相方の実家が北関東方面ということもあり、この絶好のチャンスを逃してはならんと昨年末に念願叶って茨城県はつちうら古書倶楽部に訪問することが出来た。土浦駅から歩いて数十秒もしないうちに、あの、およそ古書店に似つかわしく無いポップな巨大建物が遠巻きに目に入った瞬間、思わず小走りしてしまった童のような私であった。 (勿論、浮き足立つ私の背後には何かを諦めたような無表情の相方がズルズルとした足取りでついて来ているのであった・・・。義理の両親に年末のご挨拶という厳かな一年の締めくくりの道中に「こ、これはッ古本納めだからッ・・」と真っ直ぐな目で訳の分からぬ道理を言い張り己の私利私欲の為に何のためらいもなく旦那の実家に向かう電車を途中下車した嫁の姿、一体彼の瞳にはどのように映ったのだろう。) これまで携帯の画面越しに眺めていたあの古本屋が眼前に佇んでいる・・・・この喜びと感動をしっかりと噛み締めなければッと入店するまでに五分はかかった。建物の奥へと進むと自動ドアがお出迎え、その透明な扉の向こうには雄大な古本大海原の風景が広がっていた。入店後はもう竜宮城に招待された浦島太郎状態となり、ひたすらに古本漁りに酔いしれたのであった。(つちうら古書倶楽部店内の一角には休憩用のテーブルと椅子が置かれており、これには大変助けられた。相方をそこに座らせモバゲーに興じらせている間に漁書に打ち込めたからである。同伴者、ことに古本趣味に難色を示す同行人がいる場合、座れる待機スペースがあるのは大変有り難い。付近に喫茶店があったりすると尚良し。) やはり、整然としていない混沌とした古本屋さんはとりわけ楽しい。ズラリと並ぶ背表紙を見て回るのもワクワクするが、平積みになった本の塊を意を決して丁寧に崩しながら下に隠れている本をチェックする最中も口元がニヤけたりする。最も恍惚としたのが無我夢中に古本浴に没頭し心地良い疲弊感に包まれた時点で未だ自分が店内の中間地点に居る事に気付いた瞬間であった。「わ!!どうしよう!!見る棚、掘る場所がまだあんなにある!!」その先にまだまだ続く古本窟を目にし喜びのあまり天井を仰いでしまった。つちうら古書倶楽部は私の乙女心を手玉に取るカリスマホストのような倉庫的古本屋さんであった。そして、クレジットカードが使えるとわかった途端に歯止めがかからぬ状態になったのは無論言うまでもない。(古本に貢ぐこの快感・・・・あぁ、やめられない。)

|

|

Copyright (c) 2019 東京都古書籍商業協同組合 |

第3回 佐藤正浩さん ネットに頼らず本屋を回るひと

第3回 佐藤正浩さん ネットに頼らず本屋を回るひと

|

| 新潟県長岡市。新潟市に次ぎ、県内2位の人口を擁する。江戸時代は長岡藩の城下町で、戊辰戦争では奥羽越列藩同盟に加わって新政府軍と戦ったが敗北。疲弊した長岡藩に贈られた百俵の米を、大参事の小林虎三郎が学校設立の費用に充てた逸話は有名だ。 教育に力を入れただけあり、維新後には鳥屋十郎、覚張書店などの本屋があったという。この地で新聞社や本屋を開いた大橋佐平は、上京して出版社・博文館を創業。佐平の親族が神田神保町で東京堂をはじめたことが元になり、同じく長岡出身の酒井宇吉が神保町で一誠堂書店を興し、そこで働いたやはり長岡出身の反町茂雄は独立して本郷に弘文荘を開いた。現在の神保町古書店街の形成には、長岡の人脈が関係していたと云えるのだ。 そういった歴史があるだけに、現在の長岡市にも文化的な雰囲気が濃くある。新潟市では一時期、姿を消していた古書店が、この町には数軒健在だ。2014年からは、春と秋にJR長岡駅前の大手通が歩行者天国になるのに合わせて、「長岡一箱古本市」を開催している。主催は「長岡読書倶楽部」といい、〈雑本堂古書店〉や新刊の〈ブックスはせがわ〉の店主や、本好きの人たちが集まっている。 以前、この読書倶楽部の飲み会に参加したことがある。その場に、今回登場する佐藤正浩さんもいた。周りの話を黙って聴いているが、私が新潟の古本屋やマイナーな作家の話をすると、この人がまっさきに反応してくれた。同席者によると、パソコンやスマホを持たず、毎日のように古本屋や新刊書店に通って本を買い、そのほとんどを読んでいるという。 先日、取材で長岡を訪れた際、長岡市立中央図書館で佐藤さんと待ち合わせ、住宅街にある喫茶店で話を聴いた。 佐藤さんは1973年生まれ。実家は祖父の代から鋼材店を営んでいた。小学生の頃は、図書館のブックモービル(移動図書館)で本を借りて読んでいた。 「それと、叔父がSFやミステリが好きで、祖父母と住んでいた家に行くとたくさん本や雑誌があったので、『野性時代』や『SFアドベンチャー』を借りて読みました」 中学校では科学部に入ったが、「まあ、帰宅部みたいなもんでした」と笑う。その頃には中心部から離れたところに自宅があり、校則が厳しかったので、祖父母の家に行くときに駅前の本屋に立ち寄るぐらいしかできなかった。 「本好きの同級生に教えてもらって、はじめて〈新井堂〉という古本屋に行きました。駅ビルには〈ブックセンター長岡〉(現・文信堂書店)がありました。当時、角川スニーカー文庫が創刊し、ライトノベルが出はじめました。それらを買って、友達と回し読みしていました。また、海外ミステリや新本格、ファンタジーなどを片っ端から読んでいます。小遣いが少なかったので、図書館で借りて読むことが多かったですね」 大学は東京へ。「受験のときにはじめて神保町に行きました。たくさんの古本屋が入っている古書センターはパラダイスだと思いましたね(笑)」。国文学部で近代文学を学び、幻想文学研究会に属した。「自分より本に詳しい、濃ゆい人たちにあって刺激を受けました」。卒論は岡本綺堂の江戸・東京ものについて書いたという。 卒業後、実家に戻り、建築関係の会社に入るが、不景気で会社が傾いたこともあり、畑ちがいの看護助手となり、現在は介護福祉士として働いている。 「夜勤の仕事が多いのですが、朝9時に終わるとその足で新刊書店や古本屋を回ってから、家に帰って寝るという感じです(笑)。とくに家の近くにある新刊の〈戸田書店〉には一日も欠かさずに寄っています。最近では顔を覚えられて、本の注文書を代わりに書いてくれるようになりました。休みの日も車で古本屋を回っています。ヒマができると、本屋に行かないと落ち着かないんです」 佐藤さんが長岡に戻った1990年代終り頃から、新潟県でも新古書店の〈ブックオフ〉が増えはじめた。 「J・G・バラード『夢幻会社』(サンリオSF文庫)や森下雨村『謎の暗号』(少年倶楽部文庫)のように、これまで欲しくても高くて手が届かなかった本が、ブックオフをこまめに回ると100円で見つかることに興奮しました」 長岡から十日町や柏崎まで出かけ、ブックオフや古本屋を回った。本に詳しい人と知り合いになって、店の情報を教えてもらった。一箱古本市に出るようになってから、本好きの友人も増えた。 当時もいまも、パソコンを持たず、ネットで古本屋を探したり本を買ったりすることはしない。 「これまで買わなかったのでいまさらという気もしますし、ネットがあるとたくさん本を買ってしまいそうで怖いんです(笑)。行きつけの店に行ったり、新聞で一箱古本市の情報を見たりして出かける方が好きです。そういうところで、あまり高いものでなくて、変な本に出会うのが楽しいです」 最近の拾いものは、ブックオフで見つけた和本や、『ポスター集』と書かれた新聞や雑誌の題字を貼り込んだスクラップブックなど。実家の一部屋は本で埋まっている。 「2004年の中越地震のときは、長岡もかなり揺れました。そのときに本を二階から下に降ろしたりしたので、いまではどこに何があるか判らなくなっています。親から処分しろと云われて古本屋に売っても、同じぐらい買ってしまうんです(笑)。最近はミステリの復刻が多くて、『こんなものまで出るんだ!』という驚きと、見つけたときに買っておかないとという気持ちがあります」 買った本はだいたい読んできたが、以前ほど量は読めなくなっているという。 「これまで興味のままにバラバラに買ってきましたが、もう少し体系づけて本を集めたいと思うようになりました。いま気になっているのは、柏崎出身の石黒敬七。柔道家で随筆もたくさん書いています。この人の本を集めてみたい」 ぼそぼそとした話しぶりだが、本のことならいくらでも話せそうだ。喫茶店を出て、佐藤さんの車に乗せてもらうことになり、ドアを開けると、ドアの隙間から単行本や雑誌がドサドサ落ちてきた。家に持ち込めない本を乗せているのだろうか? 取材時には、つい最近買ったというスマホを持っていたが、検索には使っていないそうだ。勝手な希望ながら、佐藤さんには、できればずっとこのまま、自分の嗅覚だけで本屋を回ってほしい。彼のような本好きによって、リアルな本屋は支えられているのだから。

南陀楼綾繁 ツイッター

|

|

Copyright (c) 2019 東京都古書籍商業協同組合 |

2019年2月25日 第269号

■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

。.☆.:* その269・2月25日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国930書店参加、データ約613万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

☆INDEX☆

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

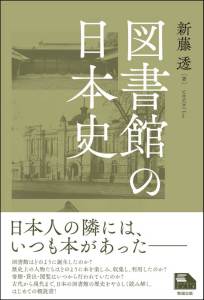

1.『図書館の日本史』 新藤 透(東北福祉大学)

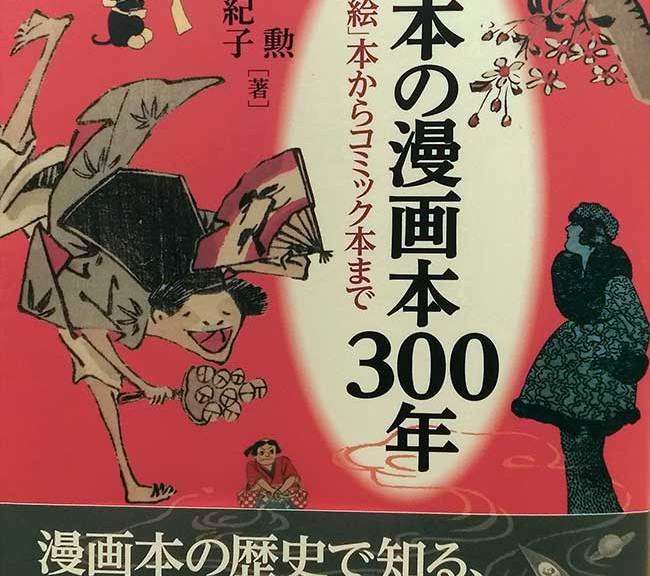

2.『日本の漫画本300年』 清水 勲

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━━━【自著を語る(219)】━━━━━━━━━

『図書館の日本史』

新藤 透(東北福祉大学)

古代から近現代までの日本史を単独で執筆できる歴史家は数少ない、

というか現代ではいない。戦後、日本史学は社会経済史や民衆史で

発展してきた。研究が進展するにつれてさまざまな観点から論じら

れるようになり、現在では多種多様な視点から研究されるようにな

ってきた。環境問題やLGBTなどのきわめて「現代的」な論点でも日

本史は研究されているのだ。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=4532

『図書館の日本史』新藤透 著

勉誠出版刊 定価 3,888円 (本体3,600円) 好評発売中

http://bensei.jp/index.php?main_page=product_book_info&products_id=100962

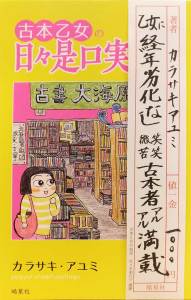

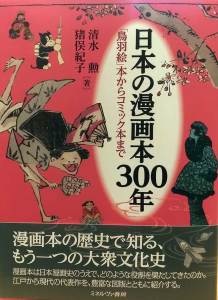

━━━━━━━━━━━【自著を語る番外編】━━━━━━━━━

『日本の漫画本300年』

清水 勲

現代のコミック本の出版状況を見れば、誰でも日本はマンガ大国で

あることを認めるだろう。日本の戯画・漫画の歴史は『鳥獣人物戯

画』などの肉筆戯画からは一千年、『鳥羽絵三国志』などの版画本

からでも三百年を数える。版画本という複製の商品となって漫画は

大衆化し、多くの人々の娯楽の一つとなった。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=4525

『日本の漫画本300年』清水勲・猪俣紀子著

ミネルヴァ書房刊 本体2800円+税 好評発売中

http://www.minervashobo.co.jp/book/b377515.html

━━━━━━━━━━━━━【次回予告】━━━━━━━━━━━

『目録学の誕生 劉向が生んだ書物文化』 古勝 隆一 著

臨川書店 定価 3,000円+税 3月上旬発売予定

http://www.rinsen.com/linkbooks/ISBN978-4-653-04376-8.htm

『古書古書話』萩原 魚雷 著

本の雑誌社 予価 2,200円+税 3月中旬発売予定

http://www.webdoku.jp/

古本乙女の独り言②

これは無駄使いぢゃない、自分への投資なんだッ

カラサキ・アユミ

古本乙女の独り言① はこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=4387

━━━━━━━━━【日本の古本屋即売展情報】━━━━━━━━

2月~3月の即売展情報

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=33

┌─────────────────────────┐

次回は2019年3月中旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の全国の古書店に ☆*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジンその269 2019.2.25

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋事業部」

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL http://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部:二見彰

編集長:藤原栄志郎

==============================

『日本の漫画本300年』について

『日本の漫画本300年』について清水 勲 |

| 現代のコミック本の出版状況を見れば、誰でも日本はマンガ大国であることを認めるだろう。日本の戯画・漫画の歴史は『鳥獣人物戯画』などの肉筆戯画からは一千年、『鳥羽絵三国志』などの版画本からでも三百年を数える。版画本という複製の商品となって漫画は大衆化し、多くの人々の娯楽の一つとなった。 享保5年(1720)に出た『鳥羽絵欠(あく)び留(どめ)』などの「鳥羽絵」本は人気を博し、戯画のことを「鳥羽絵」と言うくらい社会に、そして日本漫画史に影響を与えた。その後も鳥山石燕『画図百鬼夜行』、鍬形蕙斎『人物略画式』、河村文鳳『文鳳麁画(そが)』、葛飾北斎『北斎漫画』などの傑作戯画本が次々と出版され、江戸時代の人々は「漫画」を楽しむようになる。それは近代に入っても受け継がれ、とくに新聞・雑誌などの発行部数が大量のジャーナリズムの中に漫画は掲載あるいは連載され、さらに人々の生活の中に入っていく。 漫画文化の底辺にあるのは出版文化である。江戸時代にはおよそ5000にのぼる版元が生まれ、様々な出版活動が展開されてきたが、その一つに戯画本の出版があった。近代に入ると版元にはさらに新聞社も加わる。そして、販売所は絵草紙屋から書店へと変わる。そして日本は、出版大国となり、同時に漫画大国になっていったのである。 江戸時代の出版文化を支えたのは木版画の技術である。木版画は浮世絵のような多色刷の美術も生んだが、同時に版本やその挿絵、さらには戯画本を生み出す。それらは近代に入ると印刷文化と結びついて、より多様なビジュアル文化を生み出していく。それは新聞・雑誌のビジュアル化を促進し、日本の出版文化をより豊かなものにしていく。 商品化は販売部数という数字で本の価値が示される。『北斎漫画』全15編も売れた編と売れなかった編に差が生じたはずである。たぶん、面白い戯画・諷刺画を満載した12編が最も売れたのではないか。5編は建物特集と著名人像だけで構成され、戯画・諷刺画が全く入っていないからそれほど部数が出なかったのではないか。もっとも『北斎漫画』は絵の教本の性格をもっているから、どの編も一定の需要があったと思われる。全集として全編揃えるというファンもいたはずである。 漫画本300年史は商品としての漫画の300年史である。そしてその半分の150年は江戸時代である。近世・近代・現代へと続く漫画本はコミック本と名を変えて、読者も世界へと拡大していく。「戯画」本から「ストーリー漫画」本と変化することで漫画本は多様化とさらなる大衆化を獲得していくのである。戦後、「MANGA」は世界で通用する国際語となった。「日本のストーリー漫画」から「ストーリー漫画」そのものを意味する言葉となった。そして、日本文化を象徴する言葉の一つとなった。本書はそうした経緯を紹介している。

|

|

Copyright (c) 2018 東京都古書籍商業協同組合 |

『図書館の日本史』

『図書館の日本史』新藤 透(東北福祉大学) |

| 古代から近現代までの日本史を単独で執筆できる歴史家は数少ない、というか現代ではいない。戦後、日本史学は社会経済史や民衆史で発展してきた。研究が進展するにつれてさまざまな観点から論じられるようになり、現在では多種多様な視点から研究されるようになってきた。環境問題やLGBTなどのきわめて「現代的」な論点でも日本史は研究されているのだ。 つまり、とても一人ではすべての観点に目配りをして通史を叙述することが困難になっている。日本史の通史概説書は今日でも出版されているが、各分野の執筆者数十人を総動員して著されているのが一般的だ。しかしそのような「概説書」であると、却って論点が散漫になってしまうので、一冊の書物として通読した場合歴史を学び始めた初学者には難解に映ってしまうのである。 それに比べて戦前の「国史学者」は、通史を単独で書けた。政治史を中心とし、史実を時系列で並べたオーソドックスな体裁のものが多いが、事実関係に拘って古代から近現代まで通して書いてあるので通読した場合スッと頭に入ってくる。観点もひとつに絞っているので、初学者には理解しやすいのだ。 それを専攻している図書館情報学の一領域である「日本図書館文化史」で出来ないのか――。無謀にもそう思ってしまい、ひといきに書き上げたのが本書『図書館の日本史』である。 日本図書館文化史の通史は、司書課程科目「図書・図書館史」の教科書として刊行されているものを除けば、そう多くはない。しかも戦時中に刊行された小野則秋『日本文庫史研究』上下巻を除けば、戦後出版された図書館史の本は近代史の記述が多く、前近代においては図書寮や金沢文庫、足利学校、紅葉山文庫などの発達の経緯が書かれているものばかりであった。これを「文庫史観」と筆者は勝手に名づけているが、あまり興味をそそられるような内容ではないのである。 文庫を中心に論じるにしても、単純にそれだけ切り取って設立と衰退の経緯を述べてもさほど面白くはない。そこに携わった人間の情熱や思惑、文庫を取り巻く政治情勢や時代性など、周辺情報にまでふれなければ「歴史」とはならないと私は考える。 例えば足利学校の附属文庫にしても、史料上の制約もあり詳細は不明な箇所も多々あるとはいえ、さまざまな「ドラマ」があった。関白豊臣秀次が奥州の九戸政実を討伐した帰途に古河に立ち寄り、挨拶に出向いていた足利学校の校長を拉致しさらに蔵書のほとんどを秀次の管理下においた事件などは、日本史学では有名な事件であるが図書館史の本で取り上げたことはなかったと思われる。 また江戸時代後期に各地の農村で見られた「蔵書の家」という活動は、庄屋の個人蔵書を村人に一般開放していたもので、書籍の貸出だけではなく読書会や講演会などの「イベント」も行っていた。これらは「〇〇文庫」という体裁ではなく、あくまで表面上は庄屋の私的活動にしか見られなかったので、小川徹氏の著作を除いては図書館史として取り上げられなかった事例である。 従来の図書館史の本は、図書館業界関係者を対象としたものが多く、一般向けの本はなかったと思われる。図書館を頻繁に利用している方は多い。普段利用している図書館がどのような歴史をたどってきたのか――。それを知ることで図書館自体に関する興味が高まり、もっと図書館が好きになって頂ければ著者としては本望である。

|

|

Copyright (c) 2019 東京都古書籍商業協同組合 |

2019年2月8日 第268号

■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

古書市&古本まつり 第72号

。.☆.:* 通巻268・2月8日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

メールマガジンは、毎月2回(10日号と25日号)配信しています。

初旬に(10日前後)全国で開催されている古本展示即売会など、

イベント情報をお送りします。お近くで開催される際は、ぜひ

お出掛け下さい。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━【シリーズ 古本マニア採集帖】━━━━━━

第2回 書物蔵さん 「図書館絵葉書」を発見したひと

南陀楼綾繁

ブログが盛んだった2005年、何かのキーワードで検索したら、

「書物蔵」というブログにぶつかった。該博な知識と、顔文字を多

用したオタクっぽい文体のギャップが面白く、毎日チェックしてい

た。その年、私が自宅で開いた「一部屋古本市」にこのブログの主

が参加している。当時は「書物奉行」と名乗っていたはずだが、い

つのまにか、ブログの名前と同じ「書物蔵」が通り名となった。こ

こでもそう呼ぶ。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=4530

南陀楼綾繁(なんだろう・あやしげ)

1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一

文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、

図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年

から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」

の代表。各地で開催される多くのブックイベントにも関わる。

「一箱本送り隊」呼びかけ人として、石巻市で本のコミュニティ

・スペース「石巻まちの本棚」の運営にも携わる。本と町と人を

つなぐ雑誌『ヒトハコ』(書肆ヒトハコ)編集発行人。著書に

『ナンダロウアヤシゲな日々』(無明舎出版)、『一箱古本市

の歩きかた』(光文社新書)、『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、

『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』

(ちくま文庫)などがある。

ツイッター

https://twitter.com/kawasusu

『蒐める人 情熱と執着のゆくえ』 南陀楼綾繁 著

皓星社刊 価格:1,600円(+税) 好評発売中!

http://www.libro-koseisha.co.jp/publishing/atsumeruhito/

━━━━━【2月10日~3月15日までの全国即売展情報】━━━━━

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

2019 第2回 ジュンク堂 新春古書展(沖縄県)

期間:2019/01/11~2019/02/11

場所:ジュンク堂那覇店 1F特設売場

沖縄県那覇市牧志1-19-29

--------------------------

フィールズ南柏 古本市(千葉県)

期間:2019/01/26~2019/02/19

場所:フィールズ南柏モール2 2階催事場 柏市南柏中央6-7

--------------------------

三省堂書店池袋本店古本まつり

期間:2019/02/05~2019/02/12

場所:西武池袋本店別館2階=特設会場(西武ギャラリー)

東京都豊島区南池袋1-28-1

--------------------------

港北古書フェア(神奈川県)

期間:2019/02/06~2019/02/15

場所:有隣堂センター南駅店店頭ワゴン販売

--------------------------

書窓展(マド展)

期間:2019/02/08~2019/02/09

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

--------------------------

第5回古書会館de古本まつり(京都府)

期間:2019/02/08~2019/02/10

場所:京都古書会館3階 京都市中京区高倉通夷川上る

--------------------------

イービーンズ古本まつり(宮城県)

期間:2019/02/08~2019/03/17

場所:仙台駅前 イービーンズ 9階特設会場

宮城県仙台市青葉区中央4-1-1

--------------------------

杉並書友会

期間:2019/02/09~2019/02/10

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

--------------------------

オールデイズクラブ古書即売会(愛知県)

期間:2019/02/15~2019/02/17

場所:名古屋古書会館 名古屋市中区千代田5-1-12

--------------------------

有隣堂イセザキ本店・古書ワゴンセール(神奈川県)

期間:2019/02/16~2019/03/08

場所:有隣堂伊勢佐木町本店

横浜市中区伊勢佐木町1-4-1

--------------------------

浦和宿古本いち(埼玉県)

期間:2019/02/21~2019/02/24

場所:JR浦和駅西口さくら草通り徒歩5分マツモトキヨシ前

URL:https://twitter.com/urawajuku

--------------------------

ぐろりや会

期間:2019/02/22~2019/02/23

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

URL:http://www.gloriakai.jp/

--------------------------

好書会

期間:2019/02/23~2019/02/24

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

--------------------------

第89回 彩の国 所沢古本まつり(埼玉県)

期間:2019/02/27~2019/03/05

場所:くすのきホール

西武線所沢駅東口前 西武第二ビル8階 総合大会場

URL:http://furuhon.wix.com/tokorozawafuruhon

--------------------------

フジサワ古書フェア(神奈川県)

期間:2019/02/28~2019/03/13

場所:有隣堂藤沢店4階ミニ催事場

--------------------------

城南古書展

期間:2019/03/01~2019/03/02

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

--------------------------

西部展

期間:2019/03/01~2019/03/03

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

--------------------------

東京愛書会

期間:2019/03/08~2019/03/09

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

--------------------------

古書愛好会

期間:2019/03/09~2019/03/10

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

--------------------------

第2回 御茶ノ水ソラシティ古本市

期間:2019/03/11~2019/03/17

場所:御茶ノ水ソラシティプラザ 千代田区神田駿河台4-6

--------------------------

第10回 水の都の古本展(大阪府)

期間:2019/03/12~2019/03/15

場所:大阪市中央公会堂 3階 小集会室

大阪市北区中之島1丁目1番27号

--------------------------

第21回フジサワ湘南古書まつり(神奈川県)

期間:2019/03/14~2019/03/17

場所:有隣堂藤沢店イベントホール(フジサワ名店ビル6階)

藤沢市南藤沢2-1-1 フジサワ名店ビル

--------------------------

紙魚之會

期間:2019/03/15~2019/03/16

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

--------------------------

五反田遊古会

期間:2019/03/15~2019/03/16

場所:南部古書会館 品川区東五反田1-4-4

--------------------------

第175回 神戸古書即売会(兵庫県)

期間:2019/03/15~2019/03/17

場所:兵庫県古書会館 一階・二階 神戸市中央区北長狭通6-4-5

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次回メールマガジンは2月下旬に発行です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国935書店参加、データ約630万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=33

┌─────────────────────────┐

次回は2019年2月下旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*゜*.:*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の古書店で ☆*.:*゜*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジンその268 2019.2.8

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋事業部」

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL http://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部:二見彰

編集長:藤原栄志郎

第2回 書物蔵さん 「図書館絵葉書」を発見したひと

第2回 書物蔵さん 「図書館絵葉書」を発見したひと

|

| ブログが盛んだった2005年、何かのキーワードで検索したら、「書物蔵」というブログにぶつかった。該博な知識と、顔文字を多用したオタクっぽい文体のギャップが面白く、毎日チェックしていた。その年、私が自宅で開いた「一部屋古本市」にこのブログの主が参加している。当時は「書物奉行」と名乗っていたはずだが、いつのまにか、ブログの名前と同じ「書物蔵」が通り名となった。ここでもそう呼ぶ。 その後、古書即売会や一箱古本市などで顔を合わせるようになり、同じ年生まれであることや、書誌や出版史などの興味が合うことから、お付き合いねがってきたが、考えてみると彼のプライベートなことは何も知らないのだった。 都内にある書物蔵さんのお宅を訪れると、そこはプラモデル店だった。出てきたおじさんが、「息子はなかにいますよ」と教えてくれる。お父さんはプラモデル屋さんだったのか。自分の家がそうだったら、さぞかし自慢だっただろう。ちょうど、街の模型店が出てくる長嶋有の短篇(「Mr.セメントによろしく」『私に付け足されるもの』徳間書店)を読んだところなので、そんなことを思う。 「では、こちらで話しましょう」と書物蔵さんが誘ってくれたのは、隣の一軒家だ。中に入ると、本棚がずらりと並び、そこに収まり切れない本は床に置かれたり、段ボール箱に入れられている。2年前に購入し、「古本研究所」と称しているが、まだ本は整理中で、三分の一は実家の部屋にあるという。 書物蔵さんは、この町で生まれた。曽祖父は明治末から昭和30年ごろまで、古道具屋を営んでいた。9歳のとき、父がサラリーマンを辞めて、念願だったプラモデル店を開業。その前から書物蔵さんもプラモデル好きだった。 「変わったもの、珍しいものへの興味は、この頃からありました。メッサーシュミットのプラモでも、ドイツ軍のものじゃなくて、スペイン軍が使った際の塗装で仕上げるとか(笑)。読むものも、『ホビージャパン』などのマニア雑誌でした。あと、シミュレーション・ボードゲームにもハマりました」 都立高校時代に西洋史への興味がわき、中公文庫の『世界の歴史』や塩野七生の『海の都の物語』などを読む。優等生だが、人づきあいが苦手だったこともあり、「いまの日本と関係のないことをやりたい」と考え、慶應大学文学部の西洋史学科で東ローマ帝国史を学ぶ。 「この頃、はじめて神保町に行ったんです。〈山陽堂書店支店〉などで岩波文庫の絶版本を集めました。当時の絶版文庫はいまでは考えられないくらい高かったですよね(笑)。早稲田の古本屋街にもよく行きました。その後、『全国古本屋地図』を見て、関東近県の古本屋めぐりをするようになったんです」 大学4年のとき、学費を稼ぐために、大学図書館で「学生嘱託」として働きはじめる。地下書庫のなかをうろついて、本を開いた瞬間の音を聞いてフェティッシュな快感を覚えたという。「ここではないアナザーワールドに連れて行ってくれるように思えたんです」。この仕事に向いているのではと思い、同大の図書館・情報学科に学士入学する。 卒業後、書物蔵さん曰く「大きすぎる図書館」に就職。母校の大学図書館にも受かっていたが、そちらには自分の趣味の本は置いていない。「ここならどんな本でもある。書庫の中でエロマンガも立ち読みできるかと……。ずっと優等生で通してきたから、マジメじゃないものに惹かれていたのかもしれませんね」と笑う。現実にはチラ見しか「お仕事読書」はできなかったそうだが。 社会人になってからは、図書館学関係の本を集めはじめ、一通り揃ったところでいったん古本屋に行かなくなった。 「なんか満足しちゃったんですね。仕事も実は忙しかったし、その頃はモテたので、いわばリア充だったんです(笑)。本の世界に遊ぶ必要や時間がなかった」 しかし、30代なかばで書物蔵さんは古本の世界に戻ってくる。 「仕事で理不尽なことがあって、1年間休職しました。リハビリのつもりで、古本屋や古書市に通うようになったら、やっぱり古本っていいなあと(笑)。ブログをはじめたのもこの頃です。文章を書いたことはなかったけど、「~なのじゃ」とか顔文字とか使うと、これまでと違う気分で書きやすかった。マジメなことをおちゃらけて書いたり、大学の学問で取り上げないような不真面目なことをマジメに論じたりするようになりました」 古本屋で買うものも変わってきた。これまでの図書館学の概念に当てはまらないような資料を「仮性図書館本」と呼んで集めた。 「たとえば、戦時中、科学者の動員リストをカードでつくる際、〈細かい主題で配列するのに国際十進分類法を使おう〉と提唱した本を古書展で見つけたときは嬉しかったですね」 そして2008年、「図書館絵葉書」に出会う。といっても、そういう絵葉書のジャンルがあるのではなく、書物蔵さんが発見した概念だ。 「ヤフーオークションで戦前の図書館の絵葉書を見かけたことがきっかけです。戦前の図書館史で問題なのは、館内の様子が詳細に判る写真が見つからないこと。私はいまでいうレファレンス・カウンターの写真が見たかったのですが、どの資料にも載ってないんです。でも、絵葉書なら写っているものが見つかるんじゃないかと、雷に打たれたようにひらめきました」 ヤフオクで探し、古本市、骨董市をめぐり、絵葉書交換会にも入会した。そうやって集めた約3000枚のうち、図書館絵葉書にあたるのは半分ぐらい。意外にたくさんあるものだ。かつては公共的な建物の竣工などを記念して、絵葉書屋が写真を撮ってセットにして配ることがあった。たとえば、「山口県立山口図書館十周年記念」と題されたセットには、「外観」「書庫」「児童室」「婦人閲覧室」「巡回書庫」などの絵葉書がある。 「この婦人閲覧室に人がいるでしょう。どういう風に部屋の中が運用されたかが判るんです。それに、コロタイプ印刷なので拡大して見ることができます。この岡山名所の絵葉書では、風景の中に岡山市立図書館が小さく写り込んでいるでしょう。それに、橋を渡っている三輪車はかたちからいって当時の移動図書館車ですよ。たくさんの絵葉書を見ていると、こういう細かい発見が楽しい」 2015年には念願だったレファレンス・カウンターが写った神戸市立図書館の絵葉書を入手し、「これまで誰も見たことのないものを見れちゃった」し、絵葉書出版の全体像がつかめたことで一段落したという。 「最近では、本を集めることよりも、集めた本を活用したいと思うようになりました。それには必要に応じてすぐ取り出せるようにしないと、持っていないのと同じですから」 なんとも耳に痛い言葉だ。いまでは、冒頭のように隣の一軒家を「古本研究所」として、本の整理にいそしんでいる。 「いまは集めることへのテンションは低いですね」と書物蔵さんは云うが、雑誌のジャンルの成立史や本棚の歴史など、その興味の範囲はむしろ広がっているようだ。書物史の裾野をめぐり、マジメと不真面目の間で遊ぶ書物蔵さんの「古本研究所」が、今後、どんな場所になっていくか楽しみだ。 書物蔵さんのもうひとつの夢は、「自分で描いたマンガで同人誌デビューすること」。テーマは古本ネタ以外、あり得ない。そのときの即売会には、きっと私も客として並ぶことだろう。 南陀楼綾繁 ツイッター

|

|

Copyright (c) 2019 東京都古書籍商業協同組合 |

2019年1月25日 第267号

■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

。.☆.:* その267・1月25日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国930書店参加、データ約613万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

☆INDEX☆

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

1.『江戸の古本屋 近世書肆のしごと』 橋口侯之介

2.「2018年の古ツアをふり返る」

古本屋ツアーインジャパン 小山力也

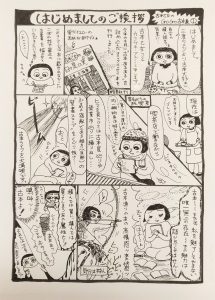

3.古本乙女の独り言① カラサキ・アユミ

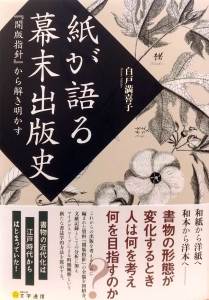

4.『紙が語る幕末出版史 『開版指針』から解き明かす』

白戸満喜子

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━━━【自著を語る(217)】━━━━━━━━━

『江戸の古本屋 近世書肆のしごと』

橋口 侯之介(誠心堂書店)

書籍は他の商品と違って消費されて無くなるものでなく、長期に

わたって保存されるところに特徴がある。それも単なる紙として残

るのでなく、内容が伝わる。そこから書物は次世代へ「伝えるべき

もの」という考えが古くからあったのだが、中世まではそれを仲介

する術が十分ではなかった。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=4469

『江戸の古本屋 近世書肆のしごと』 橋口侯之介 著

平凡社 本体:3,800円+税 好評発売中!

http://www.heibonsha.co.jp/book/b378065.html

━━━━━━━━━【古本屋ツアーインジャパン】━━━━━━━

古本屋ツアー・イン・ジャパンの2018年総決算報告

古本屋ツアーインジャパン 小山力也

2018年は、凶のおみくじを引いたところから始まった、なんだか

長い長い一年であった。しかし今この場で、これを書けているとい

うことは、どうにかこうにか乗り切ったということである。結局は

古本と古本屋さんでもりもり遊ばせてもらった感があるので(まぁ

毎年のことではあるが)、そのおかげで“凶”という悲惨な運命を、

吹き飛ばせたのではなかろう…古本バンザイ!

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=4474

小山力也

2008年5月からスタートした、日本全国の古本屋&古本が売ってい

る場所の、全調査踏破を目指す無謀なブログ『古本屋ツアー・イン

・ジャパン』管理人。「フォニャルフ」の屋号で古本販売に従事す

ることも。古本屋に関する著書ばかりを出し続けており、それらの

出版社や形状は違えど、全部を並べたらいつしか“日本古本屋大全

集”となってしまうよう、秘かに画策している。最新刊は岡崎武志

氏との共著「青春18きっぷ古本屋への旅」(盛林堂書房)。

「本の雑誌」にて『毎日でも通いたい古本屋さん』連載中。

http://furuhonya-tour.seesaa.net/

『青春18きっぷ古本屋への旅』

著者:岡崎武志×古本屋ツアー・イン・ジャパン

発行元:盛林堂書房 価格:1,500円

http://seirindousyobou.cart.fc2.com/ca6/437/p2-r-s/

━━━━━━━━━━━【古本乙女の独り言①】━━━━━━━━

古本乙女の独り言①

これは無駄使いぢゃない、自分への投資なんだッ

カラサキ・アユミ

“いつまでもあると思うな親と金”ということわざは私が苦手とす

るフレーズのひとつだ。それと同時に私の心の罪悪ゾーンに潜在し

ている死なないボスキャラのようなものでもある。こんなに「仰る

とおりです。」と万人に言わしめさせるパワーを持ったフレーズは

他にあるだろうか。だからこそ私はこの一言を目にしたり聞いたり

するだけで、たちまち目に映るもの全てが灰がかった世界のように

なる。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=4387

カラサキ・アユミ

https://twitter.com/fuguhugu

━━━━━━━━━━━【自著を語る(218)】━━━━━━━━━

『紙が語る幕末出版史 『開版指針』から解き明かす』

白戸満喜子

大学時代の恩師・内田保廣先生から「国会図書館に『開版指針』

という写本があるのだが、その本の紙が明治期かどうか確認して欲

しい」旨のメールを受け取り、早速現物を調査した。これが『開版

指針』との出逢いである。結果として料紙にパルプ原料は用いられ

ていなかった。これはつまり、明治期以降の紙とは断定できず、江

戸期写本である可能性が充分にあることを示している。神保町のラ

ンチョンで結果報告をすると「じゃあ読んでみようか」と先生がお

っしゃる。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=4451

『紙が語る幕末出版史 『開版指針』から解き明かす』

白戸満喜子 文学通信 定価:本体9,500円(税別)好評発売中

http://bungaku-report.com/about/books.html

━━━━━━━━━━━━━【次回予告】━━━━━━━━━━━

『図書館の日本史』新藤透 著

勉誠出版刊 定価 3,888円 (本体3,600円) 好評発売中

http://bensei.jp/index.php?main_page=product_book_info&products_id=100962

『日本の漫画本300年』清水勲・猪俣紀子著

ミネルヴァ書房刊 本体2800円+税 好評発売中

http://www.minervashobo.co.jp/book/b377515.html

━━━━━━━━━【日本の古本屋即売展情報】━━━━━━━━

1月~2月の即売展情報

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=22

┌─────────────────────────┐

次回は2019年2月中旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の全国の古書店に ☆*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジンその267 2019.1.25

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋事業部」

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL http://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部:二見彰

編集長:藤原栄志郎

==============================

『紙が語る幕末出版史 『開版指針』から解き明かす』

『紙が語る幕末出版史 『開版指針』から解き明かす』白戸満喜子 |

| 大学時代の恩師・内田保廣先生から「国会図書館に『開版指針』という写本があるのだが、その本の紙が明治期かどうか確認して欲しい」旨のメールを受け取り、早速現物を調査した。これが『開版指針』との出逢いである。結果として料紙にパルプ原料は用いられていなかった。これはつまり、明治期以降の紙とは断定できず、江戸期写本である可能性が充分にあることを示している。神保町のランチョンで結果報告をすると「じゃあ読んでみようか」と先生がおっしゃる。その日から『開版指針』と格闘すること数年、やがて博士論文として提出、学位を授与されることとなった。 とはいえ論文中で用いた新しい手法である料紙観察に異論がなかったわけではない。文献の記述内容と紙質調査を組み合わせる考察に対して「水と油」と言われたことがある。そういわれても決してへこむことはなかった。水分と油分ならばしっかりと撹拌してドレッシングにすればいいのよね!という気持ちで拙著『紙が語る幕末出版史 『開版指針』から解き明かす』刊行に至っている。 「十九世紀日本における書物の変容」という歯応えがあり過ぎる論文題目は、文学通信さんのアイディアで口当たりの良いまろやかなタイトル(著者個人の感想)へと変わり、内容もすっきりし、和紙の原料となる植物をあしらったカバーが加えられた。「紙が語る」という表現は、我が家の書棚に鎮座する上野正彦著『死体は語る』(時事通信社)に通じるものがあり、とても気に入っている。監察医の著作と出版史関連の拙著が同じ棚に並ぶことはまずないだろう。だが、常時ルーペ持参で研究会へ参加し、古書の料紙を食いつくように覗いている私をご覧になった延廣眞治先生が「科捜研の女ですね」とありがたい別名を下さったので、あながち共通性がないわけではない。どこか奇特な店が「語る本」特集コーナーを企画して並置してはくれまいかと心密かに願っている。 さて、肝心の『開版指針』という写本自体については、まず諸方面からの関心の高さと扱われている内容の特異性に驚いたというのが正直な感想である。これまでの近世出版は検閲をされた側、つまり作品の供給者の側から論じられる場合が多い中、『開版指針』は全く逆の検閲をする側が残した資料である。その上、恐らく天地人の三巻であったはずが、実際には天と地しか所蔵がなく、文章も途切れたまま未完の状態である。作者も成立年代も全く記されていない不可思議な資料なのだ。にもかかわらず、宮武外骨は『筆禍史』に何か所も引用している。外骨が『開版指針』の存在をどのようにして知り得たのか、その点についても疑問は残る。 謎の多い資料を少しでも理解するため、書誌学的科捜研としては最善を尽くしてみたが、大学院の指導教授である故・松田修先生の言葉がふと蘇ってくる。「理解というのは誤解の総和ですよ」…今後も総和を積み重ねていく所存である。

|

|

Copyright (c) 2018 東京都古書籍商業協同組合 |

古本乙女の独り言① これは無駄使いぢゃない、自分への投資なんだッ

古本乙女の独り言①

|

| “いつまでもあると思うな親と金”ということわざは私が苦手とするフレーズのひとつだ。それと同時に私の心の罪悪ゾーンに潜在している死なないボスキャラのようなものでもある。こんなに「仰るとおりです。」と万人に言わしめさせるパワーを持ったフレーズは他にあるだろうか。だからこそ私はこの一言を目にしたり聞いたりするだけで、たちまち目に映るもの全てが灰がかった世界のようになる。 自分にとって記念すべき連載スタート回になぜいきなりこのようなブルーな出だしになってしまったのかには、深い訳がある。 昨年の冬、相方(旦那)とNYへ一週間の旅に出た。名目は“遅ればせながらの新婚旅行”であったが私にとってはアメリカの地で古本屋巡りが出来る、まさに“欲望のバカンス”でもあった。(さて、ここまで読んでいただくと大体のわたくしの人物像を感じ取っていただけたかもしれないが自己紹介させていただくと、当方現在三〇歳女子、血液型O型、喫茶店勤め、趣味は古本古物紙モノ漁り、特技は積ん読に浪費、モットーは人生楽しんだモン勝ち。要は根っからの快楽主義者、永遠のピーターパンを夢見る乙女である。) さぁ、現地に到着。相方の顔色を細かく窺いながらめくるめくNYの古本屋探検を楽しんだ。そして旅の終盤の日、ある古本屋で大量の印刷物の入った埃被ったビニール袋を見つけた。袋には【百年前の雑誌の切り抜き一枚一ドル】と英語で無造作に書かれていた。数百枚以上はあるそれらは目にした瞬間に「うわぁ…」とウットリとした感嘆を上げてしいまうくらい紙面中に美しい絵や文字が散りばめられた切り抜き達であった。印字されている年号を見ると、“1914”。状態は驚くほど綺麗だった。眺めるだけでご飯三杯はイケる代物であった。 「こ・これは買わねばッ」と恍惚としながら袋ごと抱きしめた瞬間… 本棚の隙間から相方が顔を出し無表情でこう言った。「全部、買うの…?」 そう、なぜ相方がこの言葉を放ったのかには理由があった。生々しい話になってしまうが、旅の期間中計画的に楽しめるよう用途に合わせて大体の予算を決めていた。食事代、観光代、移動費、土産代…そして私自身もハメを外し過ぎないよう自分の買い物分に対してのクレジットと現金の使用予算をある程度決めていたのであった。滞在日数も終盤を迎え、既に予算はオーバーしていた。しかし相方に言葉を投げかけられるその寸前まで、私は自分がこれらを全て手に入れることに迷いがなかった。なぜならば両親が旅の餞別にとくれた、お小遣いの入った封筒がリュックに入っていたからである。万が一の時の為にと、それらも換金して持ち歩いていたのだった。最終兵器があったからこその強気だったのだ。ここまで書くとさすがに呆れ混じりの笑いがどこからか聞こえてきそうだが、私と言う人間は本当に、なんという強欲さだろうか…と痛感した瞬間だった。この底なし沼の物欲よ。 そしてトドメの一発とばかりに相方がポツリ…「俺だったら…無駄使いなんかせずに…日頃の感謝の気持ちを込めて…両親へのアメリカ土産、ちょっと奮発してイイ物を買って帰ってあげるんだけどなぁ…」 このコメントにはさすがの私も完全にノックダウン。 唇を噛みしめながら紙束から綿密に選別。結果絶対に諦め切れない珠玉の7枚だけを購入し、後ろ髪引かれながら店を出たのであった。 しかし人間、決断する時に強い意志を以て判断しなければ、必ず後悔する。帰りの飛行機の中、アラスカ上空高度一万メートルの機内の中で、帰国してからの日々、そしてこの原稿を書いている今この瞬間さえ未だに激しい後悔の念に取り憑かれている私、後悔先に立たず病だ。 “忘れられない。あぁっ…あの時、あの瞬間、理性を振り切って全部買えば良かった。あああああ”のリフレイン。永久に続くのでは。 やはり、古本も然り、紙モノも然り、出会った時が勝負。手に入れる好機は絶対に逃してはならん、死んでも食らいつけ精神が重要であると身を以て体験したのであった。連載第一回目にこの話を書いたのは、今後も様々な難所に遭遇するであろう古本道を歩む己への叱咤激励の意を込めたのであった。(決してこの場をお借りして鬱憤を晴らしたかったワケではありませんです、念の為、ハイ。ドキドキ…)

|

|

Copyright (c) 2019 東京都古書籍商業協同組合 |