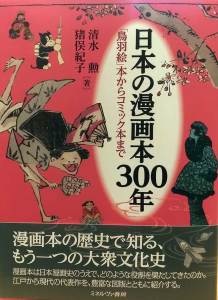

『日本の漫画本300年』について清水 勲 |

| 現代のコミック本の出版状況を見れば、誰でも日本はマンガ大国であることを認めるだろう。日本の戯画・漫画の歴史は『鳥獣人物戯画』などの肉筆戯画からは一千年、『鳥羽絵三国志』などの版画本からでも三百年を数える。版画本という複製の商品となって漫画は大衆化し、多くの人々の娯楽の一つとなった。 享保5年(1720)に出た『鳥羽絵欠(あく)び留(どめ)』などの「鳥羽絵」本は人気を博し、戯画のことを「鳥羽絵」と言うくらい社会に、そして日本漫画史に影響を与えた。その後も鳥山石燕『画図百鬼夜行』、鍬形蕙斎『人物略画式』、河村文鳳『文鳳麁画(そが)』、葛飾北斎『北斎漫画』などの傑作戯画本が次々と出版され、江戸時代の人々は「漫画」を楽しむようになる。それは近代に入っても受け継がれ、とくに新聞・雑誌などの発行部数が大量のジャーナリズムの中に漫画は掲載あるいは連載され、さらに人々の生活の中に入っていく。 漫画文化の底辺にあるのは出版文化である。江戸時代にはおよそ5000にのぼる版元が生まれ、様々な出版活動が展開されてきたが、その一つに戯画本の出版があった。近代に入ると版元にはさらに新聞社も加わる。そして、販売所は絵草紙屋から書店へと変わる。そして日本は、出版大国となり、同時に漫画大国になっていったのである。 江戸時代の出版文化を支えたのは木版画の技術である。木版画は浮世絵のような多色刷の美術も生んだが、同時に版本やその挿絵、さらには戯画本を生み出す。それらは近代に入ると印刷文化と結びついて、より多様なビジュアル文化を生み出していく。それは新聞・雑誌のビジュアル化を促進し、日本の出版文化をより豊かなものにしていく。 商品化は販売部数という数字で本の価値が示される。『北斎漫画』全15編も売れた編と売れなかった編に差が生じたはずである。たぶん、面白い戯画・諷刺画を満載した12編が最も売れたのではないか。5編は建物特集と著名人像だけで構成され、戯画・諷刺画が全く入っていないからそれほど部数が出なかったのではないか。もっとも『北斎漫画』は絵の教本の性格をもっているから、どの編も一定の需要があったと思われる。全集として全編揃えるというファンもいたはずである。 漫画本300年史は商品としての漫画の300年史である。そしてその半分の150年は江戸時代である。近世・近代・現代へと続く漫画本はコミック本と名を変えて、読者も世界へと拡大していく。「戯画」本から「ストーリー漫画」本と変化することで漫画本は多様化とさらなる大衆化を獲得していくのである。戦後、「MANGA」は世界で通用する国際語となった。「日本のストーリー漫画」から「ストーリー漫画」そのものを意味する言葉となった。そして、日本文化を象徴する言葉の一つとなった。本書はそうした経緯を紹介している。

|

|

Copyright (c) 2018 東京都古書籍商業協同組合 |